具体描述

内容简介

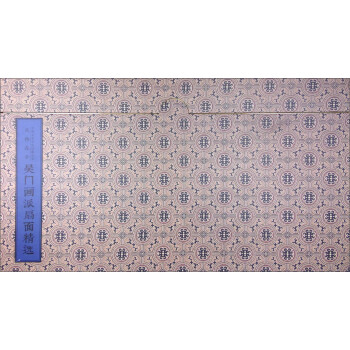

《中国艺术品典藏系列丛书:中国传统首饰·簪钗冠》是该套丛书的一本,重点介绍了簪钗冠等珍贵头饰,内容丰富、文字简练、图文并茂,具有较高的研究和鉴赏价值,有利于读者了解中国传统首饰文化和历史,也有助于对传统技艺和设计方法的学习、借鉴和创新,从而弘扬民族优秀文化,推动我国首饰行业的发展。

中国传统首饰丰富多彩、美不胜收,且蕴涵了深厚的文化内涵和民族精神,具有较高的实物价值和文史价值。作者怀着三十余年的研究心得和收藏感悟,精心撰写本套丛书。这既是一套专门介绍华夏传统首饰的专著,也是一套画册类的文物书籍,不仅有大量的文物实图,同时还从人类学、美学、民族学、民俗学、工艺学等角度,展示了文物藏品的历史背景、形制风格、艺术特征、材料工艺、使用情况、当前状态及收藏展望等。

作者简介

王金华,1952年出生于北京。1968年初中毕业后,到山西夏县插队。1975年就职于铁路行业。由于酷爱古典文化,工作之余热衷研读地方志、史书、收集民间传统艺术品。20世纪80年代末,毅然辞去二十余年安身立命的铁路工作,专事古玩的收、卖、研,逐渐成为中国传统织绣和银饰文化的藏品大家。目前,珍藏服装、云肩、枕顶等丝织品上千件,簪、钗、冠、手镯、长命锁等首饰上千件,且藏量大、品种丰富、品相较好,具有极高的研究价值。

作者行事专注、刻苦钻研,在明清服装和银饰的研究方面尤见成效,并心系传统文化的研究、保护、传播与传承,创办了“雅俗艺术苑”,为广大艺术品研究者、爱好者提供了一个小小的文化交流平台。同时,还为各地博物馆的筹建、各类藏品的展览以及学者专家的著书等提供了大量的藏品和相关图片。

凭借丰富的藏品、博的收藏知识、独到的鉴别经验,对文物实业界和文物学术界均有一定影响和贡献。曾任工商联中华全国古玩业商会常务理事、北京古玩城商会古典织绣研究会会长、北京古玩城私营个体经济协会副会长。

二十年间,陆续出版了《中国民间绣荷包》《中国民俗艺术品鉴赏刺绣卷》《民间银饰》《图说清代女子服饰》《图说清代吉祥佩饰》《中国传统首饰》(上、下册)等书籍。其中有几部曾多次重印,有几部还译成英、德、法等文字,在多个国家热销。近期,又将有几部专业新著陆续面世。

内页插图

目录

散谈中国传统首饰簪钗冠等

银点翠

银点翠蜻蜓簪(一对)

银点翠镶玛瑙如意

银点翠镶白玉蝴蝶钗

银点翠白玉钗(两件)

银点翠镶玛瑙白玉簪

银点翠镶玛瑙钗

银点翠白玉蝴蝶簪

银点翠镶白玉蝴蝶钗

银点翠镶玛瑙钗

银点翠镶玉钗

银点翠蝴蝶钗

银点翠镶白玉玛瑙钗(一对)

银点翠镶白玉碧玺头饰

银点翠镶白玉头饰

银点翠镶白玉头饰

点翠龙纹眉勒子

点翠凤纹眉勒子

点翠蝙蝠三多纹眉勒子

银点翠眉勒子

银点翠龙舟簪

银点翠蝴蝶簪

发套

银点翠胸花(两件)

银点翠簪(两件)

银点翠蝴蝶簪

银点翠蝴蝶钗

银点翠簪钗(两件)

银点翠凤簪

银蝴蝶簪

银点翠蝴蝶钗(两件)

银点翠簪(一对)

银点翠大蝴蝶钗

银点翠龙凤冠

银点翠花卉冠

银点翠龙凤冠

银点翠龙凤冠

银点翠凤冠

银点翠二龙戏珠眉勒子

银点翠抹额

银点翠二龙戏珠抹额

银点翠龙凤呈祥冠

银点翠凤冠

银点翠双喜纹抹额

银点翠凤冠

银点翠头饰

银点翠八仙凤冠

银珐琅彩头饰(一套十三件)

银镀金点翠花卉纹钿子

银点翠钿子

银点翠双喜纹凤冠

银点翠鲤鱼跳龙门凤冠

银点翠凤冠

银点翠凤冠

银点翠凤冠

银点翠凤冠

银点翠镶白玉眉勒子

银点翠龙凤冠

银点翠眉勒子

十二式银鎏金点翠簪钗

银点翠簪

银点翠镶白玉耳挖簪

银点翠钗

银点翠簪

银点翠仕女纹簪

点翠眉勒子

银点翠簪

银点翠簪

银点翠簪

银点翠镶白玉簪

银点翠头饰

银点翠头饰

银点翠头花(五件)

银点翠鱼纹钗(一对)

银点翠蝴蝶纹头饰(一对)

三式银点翠福寿纹簪

银鎏金点翠钗

银点翠耳挖钗

银点翠蝴蝶钗

银点翠莲花纹钗

银点翠凤纹钗(一对)

银点翠蝈蝈纹钗

三式银点翠花卉纹簪

银点翠簪(一对)

银点翠蝉纹钗(一对)

银点翠钗(一对)

银点翠凤凰纹簪(一套三件)

银点翠簪(一套六件)

银葫芦纹点翠簪(一对)

银点翠钗(一对)

银点翠钗(一对)

银点翠簪(一对)

银点翠簪(一套十五件)

银点翠钗(一对)

银点翠头饰

银点翠头花

银点翠簪(一对)

银点翠钗(一对)

银点翠钗

银点翠钗(一对)

银点翠凤纹簪(一对)

银点翠金鱼纹钗(一对)

银点翠葫芦纹簪(一对)

银镶白玉点翠簪

银镶玛瑙簪

银镶玛瑙点翠钗

银镶白玉点翠钗

银点翠钗

银点翠簪

银镶蜜蜡点翠簪

银点翠簪钗(四件)

银点翠大拉翅

银点翠双喜花卉头饰

银点翠耳挖簪

银点翠头饰

银点翠头饰

银点翠凤冠

簪钗步摇扁方

三式银双喜纹簪

银珐琅彩钗

银珐琅彩钗

银珐琅彩莲花纹钗

五式银盘长纹簪

银珐琅彩戏曲人物步摇钗

银珐琅扇形步摇钗

银珐琅彩凤纹头簪(一对)

银抗战到底镀金步摇簪(一组四件)

银珐琅五凤头饰

银珐琅彩头花(九件)

三式珐琅彩钗

银珐琅彩九连环簪(一对)

银珐琅彩蝴蝶纹步摇钗

银珐琅彩戏曲人物步摇簪

银吉庆有余珐琅彩步摇簪

扇形银珐琅彩步摇钗

银珐琅彩戏曲人物步摇钗(一对)

银步摇钗

四式银钗

银三式蝴蝶纹钗

银珐琅彩“蝈蝈白菜”步摇簪

银珐琅彩钗

《西厢记》银钗

戏曲故事《白蛇传》银扁方

银戏曲人物钗

银镀金钗

银蝴蝶纹步摇钗

三式银钗

银耳挖簪(三件)

三式银花卉纹钗

银戏曲故事步摇钗

银镀金盘长纹簪

银钗

三多银耳挖钗

六式银镀金“五福捧寿”簪钗

六式银镀金“五福捧寿”簪

银龙凤呈祥钗

银杂宝纹簪

银人物纹钗

三式银簪

银珐琅彩头固

银蝉纹钗(三件)

银珐琅彩钗

银珐琅彩凤纹步摇簪

银珐琅彩如意纹步摇簪

金龙纹簪

金花卉钗

金花卉钗(两件)

金龙头纹簪(两件)

金饰(三件)

金蝉纹钗

金花卉钗(一对)

发套

珐琅彩簪钗(一百件)

三式银扁方

四式银扁方

五式银龙凤纹扁方

三式银珐琅彩花卉纹扁方

六式银珐琅如意纹扁方

银珐琅彩花卉纹扁方

银珐琅彩如意纹扁方

银珐琅彩莲花纹扁方

银扁方簪

银人物纹扁方

四式银戏曲人物纹扁方

五式银扁方

八式银扁方

银龙纹扁方

银错金人物纹扁方

银错金扁簪

明代错金扁方(七件)

四式银鎏金扁方

银鎏金点翠扁方(四件)

银鎏金宝石大扁方(四件)

银鎏金扁方(三件)

银鎏金扁方(四件)

银鎏金扁方(三件)

蒙古族头饰

内蒙古银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银鎏金镶宝石头冠

银镶珊瑚头饰

银镶宝石头饰

银鎏金镶珊瑚松石头饰

银鎏金镶珊瑚头饰

银镶珊瑚松石头饰

银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银鎏金掐丝镶嵌顾姑冠

银鎏金镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚头饰

银镶珊瑚松石头饰

银镂空镶珊瑚头饰

银鎏金珊瑚头饰

银鎏金珊瑚头饰

银镶珊瑚顾姑冠

银鎏金镶珊瑚宝石头饰

银镶珊瑚松石头饰

银鎏金镶珊瑚头饰

银镶珊瑚松石头饰(两套)

银镶珊瑚孔雀石顾姑冠

其他杂项

银纽扣(二十枚)

银蝙蝠纹纽扣

银虎、梅花纹纽扣

银纽扣

银纽扣

银万字纹纽扣

银纽扣

银瓜瓞绵绵纽扣(五枚)

银盘长纹纽扣(六枚)

银梅花纹纽扣(六枚)

银镶珊瑚纽扣(六枚)

银瓜子纽扣(五枚)

银寿桃纽扣(五枚)

银蚊帐钩(一对)

银鹦鹉蚊帐钩(一对)

银凤凰蚊帐钩(一对)

银鎏金蚊帐钩(一对)

银鸳鸯蚊帐钩(一对)

银凤凰蚊帐钩(一对)

银连生贵子蚊帐钩(一对)

压胜钱

银四联瓶

压胜钱

银倒挂毛驴(六件)

银蝉(八件)

参考文献

后记

精彩书摘

散谈中国传统首饰簪钗冠等

(一)

首饰离不开纹饰和形制,中国传统首饰上的纹饰几乎是吉祥图案。所以,阅读这本书也可以说是中国吉祥图案和吉祥寓意大观赏。很多传统首饰的式样和图案都来自于生活、来自于大自然,实际上,是对民族精神和传统信仰的一种展示。我们若对这些与人们生活有着密切联系的吉祥图案进行溯本追源,就可以获得研究中国民俗的有益资料。目前,中国社会正不断发展、变化,文物市场也置身前所未有的变革时期,保护和传播传统首饰文化自然也在其间。传统民俗和民俗文化受到人们的重视,甚至是钟爱,而传统首饰中蕴涵着丰富的民俗文化,其图案显现着民族精神,具有朝代的、民族的一脉相承性。过去,由于经济不发达,把玩的人少。乱世修墙,盛世收藏,当时机到来时,这种蕴涵在赏玩中的文化就会喜逢新春、蓬勃复兴地步入繁荣坦途。

笔者千辛万苦地搜集、收藏、整理这些传统首饰,就是想展现这些吉祥的图案,为后人留住这些文化,让这些美好的东西永存下去,同时,把其中的手艺、先人的审美情趣和有关的传说等传承下去,我的心意仅此而已。中国的传统文化源远流长、绚丽多彩,金银饰品文化是其中的重要组成部分,反映了时代政治、经济、文化、军事,甚至反映了对外经贸。一枚戒指、一支银簪、一只手镯、一件步摇、一顶凤冠,无不是知秋一叶。把它们插在头上、戴在手上,同样是中国人热爱生活、勤于劳作,以及努力营造幸福、美满、乐观人生的一种表现。每件银饰上的图案都具有美丽的故事、动人的传说,每个图案都曾经给人们带来了欢乐。图案是饰件的韵律和灵魂,它们蕴涵着吉祥、幸福和希望。我们的先人,看重对称式构图,大多数作品的图案都采用了均衡和对称式排列方式,并认真地遵循着统一中求变化、变化中求统一的艺术规则。这是中国人较为典型的审美法则,甚至是处事、治家,乃至从政、治国的哲学——平衡、对应、互制地展示。由小见大,古今同理,这是深层次的另一论道,不在本文直接释解之列。本书中的簪钗冠普遍具有各类传统吉祥图案,且以龙凤组合最多。龙凤是中国最重要的吉祥物。龙是一种神圣的符号,是中华民族的象征,是中国皇威的标志。龙在中国的传统文化中,占有异常重要的地位,中国被称为龙的国度,龙的图案从上古发展到今天,经历了多次变化,造型极为丰富。史前龙纹,稚拙而古朴。据介绍,龙作为一种吉祥装饰,起源于新旧石器时代交替的远古时代。那时的龙已成为原始氏族的图腾,龙纹虽然已具蛇形特征,但是尚处于蒙昧的雏形状态,造型还未形成完整的形象体系。然而依旧形象生动、线条流畅,具有稚拙、古朴的原始之美。商周龙纹,神秘而狞厉。龙纹质朴粗犷,近似无肢爪的爬行动物,纹图仍然沿袭半坡和夏墟龙纹的脉络,形体上突出的变化是增加了角和足。商周龙纹构图严谨,纹饰变化夸张,多以直线表现高浮雕的龙纹主题,铺以细密的云雷纹、回纹等。春秋战国的龙纹神采飞扬、精细、浪漫,表达了激越、动荡的时代特征,吉祥寓意得到加强,龙的形象逐渐趋于写实的兽形,形体上增加了虎的四足,变得威武雄健,华美而富有生活气息。这一时期的龙体形态多种多样。如单体或多体、有角或无角、俯伏或侧曲、卷曲或缠绕。造型不仅有分岔角兽型,还有变体的龙头与几何纹、蔓藤纹、蔓草纹相结合的组合型。秦汉龙纹,古拙而雄健。人们着意刻画龙的性格和动态,龙的形象基本定型,即长角、尖耳、兽足、蛇躯、呈无鳞甲的走兽状,威武激昂,气势不凡。隋唐龙纹,雍容而华贵。龙纹逐渐从走兽状向蟠行状过渡,形体饱满丰腴,品相介于蛇与兽之间,有龙嘴、龙角,其腿长、肢强、爪健,如猛兽,龙体盘旋多姿,彰显出富丽尊贵的仪态。宋代龙纹,典雅而洒脱。龙纹应用更加广泛,宫廷龙纹和民间龙纹形成了同步发展。宫廷龙纹造型突出神性,金碧辉煌、精巧典雅;民间龙纹则寓意吉祥、素雅秀美、气韵生动。宋代龙纹经历了从古拙到细致、从僵硬到生动、从无爪无鳞到有爪有鳞、从单龙对龙到成组多龙的演变过程,日趋成熟完善,并以分岔形的龙角作为定型样式,奠定了后世龙纹的写实风格,龙体态修长,洒脱矫健。明代龙纹,精致而端庄,作为皇权象征的龙纹进入了强势黄金时代。在“真龙天子”的世界里,龙的踪迹无处不在。但龙形有别,五爪为龙,四爪、三爪为蟒。双角五爪的龙由皇帝专用,三爪、四爪的蟒可为民用。大臣朝服的图案规定:九卿以下文武百官限穿蟒服、忌着龙袍,蟒数及色彩根据官职各有规定。造型上,有状行走的行龙、盘成圆形的团龙、头部呈正面的正龙、头部呈侧面的坐龙、头在上尾在下的升龙、尾在上头在下的降龙。形态上,有鳞的称蛟龙、有角的称虬龙、无角的称螭龙、有翼的称应龙、一足称夔龙、一头双身称肥遗龙等。根据性情,有栖水的蜻龙,祥云缭绕的云龙,喜火的火龙等。清代龙纹,精繁而华丽。

……

前言/序言

趣谈收藏,乐赏古玩

作为专门介绍华夏老银饰的专著,这本书是王金华先生2009年主撰的《中国传统首饰》的姊妹篇、延伸集。本书中的全部图片依然是王金华先生个人收藏精品的实物照,但文字部分做了些调整:减少了与每张图片逐一相对的工艺介绍(藏品虽多,但工艺不外乎只是那些,便不再赘述),增加了历史背景、情节感悟、相关藏品的当前状态及收藏展望等。从而,以更强的资料综合性,迎合了国家加强思想文化建设的战略推进,在弘扬传统民俗文化、展示中华文明等方面,

做出了有益尝试。

在中国,大量精品文物、国之瑰宝,都集中在民间收藏家手里。但因市场运行状态低迷、散乱,致使蕴藏于其中的文化、民魂的展现步履迟缓,不尽如人意。对此,虽然不乏心明眼亮、痛心疾首的有识之士,却无恰当的法规、行约引导,更缺乏应有的责任意识鞭策。固然,为使文物的实物价值和文史价值得到应有展现,有意著书立传者确也在渐增,只是人稀文少,好书难觅。研究收藏文化、挖掘民俗世相,远远滞后于文物交易。主要症结是:有物者不动笔,动笔者缺实物,以及大量作者为名、为利、为职称、为学位急功近利。

也有例外,在古银饰方面,作为民间收藏名家的王金华先生,虽然学历不高,但是却以非凡的毅力、超人的恒心,起早贪黑、彻夜挑灯,二十年没放笔。从小书到大书,王金华先生先后撰写了十余本享誉收藏界的专著。对此,他求的不是金钱名利,而是源于对传统民族文化的强烈责任;是基于三十余年收藏感悟之上的中华情怀;是此生必为之、不为此心不甘的爱国品行。

对于文物书籍市场的不尽如人意,王金华先生交过学费,深有感悟。他认为,中国收藏领域的学者、专家应该调整动机、朴朴实实地接近民间藏家和民间藏品,将理论和实物相结合,扬长避短,以丰富中国文物书籍市场。作为一位从业有道的儒商,王金华先生将自己三十余年在古玩界摸爬滚打的经历和收获,通过图书的形式展示出来,励己并示人。在这些书里,他既要把精美的藏品介绍给读者,又要把蕴藏在其中的古典文化和自己的理解和感悟告诉世人。

这部《中国传统首饰簪钗冠》是一部中国民间艺术品精粹的集成,是一部中国传统手工艺品长卷,是民间美术品的大观,也是民俗文化工作者的史料,更是爱好古银饰者的良师益友。作为一本画册类的文物书籍,此书提供了大量文物实图和实图注解,有兴趣者可逐兴赏读。如此,就奠定了这本书的雅俗共赏性,使对老银饰文化感兴趣、喜爱的人,无论是入门者还是资深的行家、专家都能以需阅取。

刘军

2013年4月

用户评价

说实话,我是一个对文物保护和修复工作比较关注的读者,所以我在选择相关书籍时,更倾向于那些能提供制作流程和材料科学分析的读物。这本书的排版风格非常大气,不像一些文物书籍那样过于学术化地堆砌专业术语,它在保证专业性的同时,还保留了一种雅致的叙事节奏。我注意到其中提到了几种失传的錾刻技术,并且配有非常清晰的步骤图解,这对我来说简直是宝藏。我一直好奇古代的工匠是如何在没有现代工具的情况下,完成那些精细到令人发指的花丝造型的。如果后续章节能更详细地探讨一下不同时期所用黏合剂和染色剂的配方演变,那就更完美了。这本书无疑为我提供了一个绝佳的视角,去理解“手作”的极限在哪里。

评分作为一个文学爱好者,我总觉得,要真正理解一个时代的精神风貌,必须从那些日常却又极具象征意义的物件入手。这本书的文字功底非常扎实,即便是描述一个简单的步摇,也能写出一种流动的美感,仿佛那串坠饰在微风中轻轻颤动,带动着空气中流淌的脂粉香和低语。作者的笔触中透露出一种对中国传统美学的深刻理解,那种含蓄内敛、讲究意境的表达方式,让人在阅读过程中仿佛也沾染上了一层古典的韵味。我特别期待看到关于“诗意”如何融入首饰设计的章节,比如如何用松竹梅岁寒三友的意象来表达士大夫阶层的情操,或者如何通过祥云和蝙蝠的组合来寄托对美好生活的期盼。这种将文化意象与物质载体结合的解读,是我最欣赏的。

评分我最近对古代服饰中的细节搭配产生了浓厚的兴趣,所以一直在寻找一本能够系统梳理传统配饰的书籍,这本书无疑给了我一个极佳的切入点。我尤其欣赏作者在叙事角度上的新颖之处,他似乎不是简单地罗列展品,而是试图将每一件首饰放置回它所属的社会背景中去解读其功能和意义。比如,书中对于不同身份的女性如何通过头饰的形制、材质来彰显其地位的分析,简直是微观社会学的体现。我希望深入了解那些看似不起眼的装饰背后所蕴含的权力结构和审美变迁。我已经迫不及待地想翻到介绍清代宫廷头饰的部分,看看那些繁复的钿子和点翠是如何在华丽的外表下,隐藏着严格的等级制度的密码。这种深度的挖掘,远超出了我最初对一本“图鉴”的期待。

评分这本书的装帧设计真是太用心了,拿到手里就能感受到那种沉甸甸的质感,那种对传统工艺的敬畏之情扑面而来。内页的纸张选择也非常考究,光线好的时候看那些精美的拓印和照片,细节纤毫毕现,仿佛能触摸到玉石的温润和金银的冷光。虽然我还没有来得及深入研读每一个章节,但光是翻阅前几页关于材质和工艺的引言部分,就足以让人惊叹于古代匠人的鬼斧神工。尤其是那些关于不同地域、不同朝代对特定宝石和贵金属处理手法的对比描述,那种跨越时空的对话感,让人对手中的书页产生了深深的眷恋。我期待着后续能够慢下脚步,逐一品味那些关于纹样寓意和佩戴礼制的讲解,相信这不仅仅是一本图册,更是一部浓缩的文化史诗。

评分我购买这本书的主要目的是想为我的古风摄影项目寻找灵感,我需要那些在不同光线下能呈现出丰富层次感的配饰参考。这本书在视觉呈现上绝对是顶级的,它不像一些老旧的博物馆图录那样色彩失真或对比度过高。这里的布光和布景都非常讲究,能够最大程度地还原出实物在古代光照条件下的那种温润光泽。特别是那些关于发簪和步摇的特写镜头,金属的拉丝纹理、玉片的自然沁色都处理得恰到好处。我希望能从中找到一些结构相对简单但造型独特、适合现代模特演绎的款式,尤其是一些早期或民间流传的头饰样式,因为它们往往更具生命力和可塑性。这本书简直就是一本绝佳的视觉素材库,能极大地提升我作品的文化厚度和精致度。

评分十分精美 爱不释手 等下次活动继续收藏

评分十分精美 值得收藏 还有好几本 等下次活动

评分以图为主,和想象的有差距,以为是相关的发展史之类的,介绍的比较少,不是太满意

评分十分精美 值得收藏 还有好几本 等下次活动

评分十分精美 值得收藏 还有好几本 等下次活动

评分印刷好!不错!

评分十分精美 值得收藏 还有好几本 等下次活动

评分尒本唔錯,故宮嗰本相比起身簡直係渣

评分好大一本,书没有破损,里面是彩页,是本不错的参考书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![梵华楼藏宝·唐卡 [Thangkas in the Sanctuary of Buddhist Essence] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11409865/rBEhVVMVp5cIAAAAAAJFtUkw_kUAAJjywAyp_MAAkXN540.jpg)

![故宫珍赏(第5辑):羽衣璀璨 [Catalog of Birds] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11610805/54be2366N80f63299.jpg)

![辛白林(莎士比亚全集.英汉双语本) [The Tragedy of Cymbeline] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11753214/55dc05e6N0657b9a4.jpg)