具体描述

内容简介

《中国古代碑帖经典彩色放大本:唐·李邕 李思训碑》主要收集了经典碑帖,依据原碑帖彩色放大的形式,呈现于读者。《中国古代碑帖经典彩色放大本:唐·李邕 李思训碑》放大后有利于书写者临摹,研究及欣赏。内页插图

目录

《中国古代碑帖经典彩色放大本 唐·李邕李思训碑》无目录前言/序言

二十世纪九十年代以来,国内图册类出版物的印刷水平有了很大的变化。高端画册质量不断提高,影响逐渐波及普通读物,今天一部中等价格的图册已堪称精美。这对书法水平的提高起到重要的促进作用。大家印象深刻的首先是墨迹。以前作为稀世珍宝的名作清晰地展现在人们眼前,笔法的交搭、节奏的细微变化,历历在目,对于敏感的学习者,感悟其中的奥秘已不再是难事。但是拓本印刷的进步,大家或许关注较少。一位印刷专家说,书法类图书最难印的是印谱。仔细想想,深有道理。虽然盖印使用的印泥只是一种颜色,但盖出的印稿是有厚度的,那些具有一定厚度的印泥在光线的作用下,色彩变得十分微妙。印泥的厚度很难印出来。碑帖拓本与此相似,仔细观赏过拓片实物的人们都知道,由于拓制时墨所形成的厚度,使字迹有一种无法言传的体积感。这正是拓本魅力之所在,但一般的印刷品抹去了这种体积感。一流的拓本中,点画像是书写出来的,口八要稍加想象,与墨迹便几乎没什么差别。在最新的碑帖拓本的印刷物中,开始表现出清晰的书写的感觉。

书法学习者从这种高质量的出版物中受益巨大。这是以往的时代不可想象的。以前,除了极少数特权者、富有者有摩挲经典作品和一流碑拓的机会,其他人只能对着质量成问题的复制品冥思苦想。从这里几乎没有可能走向书法的高端。而今天,所有人都几乎站在同一个平台上,开始我们对书法的感受与训练。

江西美术出版社在众多的书法出版物之外编选了这部碑帖选。选择大的开本,因此得以把原作或拓本略加放大,这正好暗合了临写的需要。临写时一般需要把字放大一些,但又不能过大,因为原帖笔画尺度一般较小,原大临摹时,笔尖一触纸,不等你操纵毛笔完成应有的动作,已经到达应有的粗细,起不到练习的作用,但是如果临写扩放过大,笔画内部运动的方式便完全改变,那也已经不是我们要求的临摹了。因此临摹的字迹应比范本稍大一些,但不能太大。这部碑帖选集正好符合我们的需要。

它们也可作为欣赏的对象。

欣赏有两种方式。一是细细品读,精微到一个毫米,甚至更微小的地方,琢磨造成这种种变化的深层契机——运动、心理、材质、习惯等等。一篇杰作在手,长此以往,感觉与形式糅合在一起,赏鉴力自然不断提高,四五册这样读下来,便是一位有经验的鉴赏者了。也可以挑一册喜爱的杰作放在床头,每天入睡前翻开一页,看一眼便合上亦无妨,身心完全放松,留下的只是作品的大感觉,无论是身影,还是风度、气息,都没关系。庄子说“目击而道存。”这是从细处人手注意不到的东西。

希望这部碑帖选集的出版,为广大书法爱好者不时增添一份发现的喜悦。

用户评价

这套“中国古代碑帖经典彩色放大本”系列,简直是书法爱好者的福音!我最近入手的是其中一册,虽然我手头这本并非李邕或李思训的碑帖,但从整体的装帧和印制质量上,就能看出出版方对这套书的用心程度。首先,单说纸张的选择,那种微微泛黄的米白色调,既保护了视力,又能最大程度还原古代石刻的质感,拿到手里沉甸甸的,完全不是市面上那些轻飘飘的影印本能比的。放大效果更是令人惊艳,每一个笔画的起承转合,那些经过岁月打磨留下的崩裂和风化痕迹,都清晰可见,仿佛能触摸到千年前的笔锋走向。对于初学者来说,以往对着小图揣摩,总觉得不得要领,现在有了这么高清晰度的参考,研究碑刻的“肌理”和“气势”变得直观多了。我正在临摹的这本碑帖,其线条的内敛与外放的对比度,通过这个放大本展现得淋漓尽致,对于理解碑帖的“法度”构建,起到了至关重要的作用。这套书系在收藏价值和学习价值上,是完全可以并驾齐驱的,为我们深入研究碑刻艺术提供了一个绝佳的窗口。

评分从装帧设计这个角度来看,这套书的制作团队无疑是抱着敬畏之心对待古代经典的。不同于市面上那些追求“时尚感”的字帖,它的封面设计朴素大气,色调沉稳,完全没有多余的干扰元素,把所有的重点都放在了对碑文内容的尊重上。翻开书页,内文的排版布局也体现了极高的专业水准。碑帖的展示区域占据了大部分版面,周围留白适度,既保证了阅读的舒适性,又不至于让碑帖本身显得过于拥挤。尤其值得称道的是,他们在某些关键的、容易混淆的区域,可能还加入了不同光照角度的摹写或分析图(虽然我手中的这本具体内容不同,但整体系列的风格如此),这极大地帮助读者理解古代刻工的技术难度。对于想钻研某一特定朝代或书家风格的深入研究者而言,这种细致入微的呈现方式,远比简单粗暴的黑白翻印来得有价值得多。

评分坦率地说,现在市场上的书法字帖多如牛毛,大多追求“美观”而牺牲了“真实”。然而,这套“彩色放大本”系列显然是站在了与大众审美对立面的一边,他们选择了最硬核、最学术的路线。我手上的这本,展示的碑刻字体风格极其古朴,很多笔画看似拙朴,实则蕴含着极高的技巧性。如果不是这种大开本、高精度的彩印,很多地方你会误以为是拓印失误造成的笔画模糊,但放大后才恍然大悟,那是古人刻意的“涩笔”或“飞白”。这种近距离的、近乎“显微镜式”的观察体验,彻底颠覆了我过去对一些经典碑帖的固有印象。它迫使你重新审视每一个结构,每一个笔画之间的空间关系。我甚至发现,某些被认为是“败笔”的地方,在放大后反而展现出一种奇特的平衡感,这无疑是为现代书家提供了一种跳出固有框架、反思传统的新视角。

评分最近把玩着手头的这本碑帖放大本,感触最深的是那种对原貌的“忠实”呈现。我过去常用的版本,要么是拓本的后期翻刻,失真严重,要么是高清扫描后过度锐化,反而丢失了碑文本身的韵味。而这套彩色放大本,显然走的是另一条路子——强调“历史的温度”。比如在研究一些魏晋南北朝的造像题记时,墨色的浓淡变化、刻痕的深浅不一,这些细微之处往往蕴含着书写者的心境和时代风格,旧版里常常被忽略。但在这本放大本里,即便是那些因泐损而模糊的字,也能通过色彩的层次变化辨认出残存的笔势。它不仅仅是提供了一个临摹的范本,更像是一份精细的“考古报告”。我特地拿放大镜对比了几个字的“入笔”和“出笔”,那些细微的颤动感和刀法间的衔接,都得到了前所未有的细腻展现。这对于我这种追求古韵,希望临帖能更接近“金石气”的书友来说,简直是如获至宝,极大地提升了我对传统碑学研究的深度和广度。

评分我不得不承认,最初购买这套“放大本”系列时,是抱着一种“试试看”的心态,毕竟价格相对于普通字帖来说要高出一截。但当我真正接触到实物,尤其是欣赏到其中某位唐代大家(非李邕)作品时的那种震撼感,立刻让我觉得物有所值。这不仅仅是一本供人描摹的工具书,它更像是一部浓缩的、可触摸的书法史。它让我意识到,书法艺术的魅力,很大一部分来自于物质载体与时间侵蚀共同作用下的“偶然性之美”。例如,某处凹陷的墨痕,因为彩色印刷的层次感,竟能看出过去拓工在拓印时所使用的纸张纤维的走向,这种跨学科的阅读体验是其他任何版本无法提供的。对于那些真正想从“学书”走向“悟道”的书友来说,拥有一套这种级别的彩色放大本,是搭建起自己书法理论体系的重要基石,它提供了最可靠、最直观的“第一手”资料感,让人对传统艺术肃然起敬。

评分京东正版,超值特惠,喜欢!

评分质量好,以后还来你家买。

评分读书是一种提升自我的艺术。“玉不琢不成器,人不学不知道。”读书是一种学习的过程。一本书有一个故事,一个故事叙述一段人生,一段人生折射一个世界。“读万卷书,行万里路”说的正是这个道理。读诗使人高雅,读史使人明智。读每一本书都会有不同的收获。“悬梁刺股”、“萤窗映雪”,自古以来,勤奋读书,提升自我是每一个人的毕生追求。读书是一种最优雅的素质,能塑造人的精神,升华人的思想。读书是一种充实人生的艺术。没有书的人生就像空心的竹子一样,空洞无物。书本是人生最大的财富。犹太人让孩子们亲吻涂有蜂蜜的书本,是为了让他们记住:书本是甜的,要让甜蜜充满人生就要读书。读书是一本人生最难得的存折,一点一滴地积累,你会发现自己是世界上最富有的人。读书是一种感悟人生的艺术。读杜甫的诗使人感悟人生的辛酸,读李白的诗使人领悟官场的腐败,读鲁迅的文章使人认清社会的黑暗,读巴金的文章使人感到未来的希望。每一本书都是一个朋友,教会我们如何去看待人生。读书是人生的一门最不缺少的功课,阅读书籍,感悟人生,助我们走好人生的每一步。书是灯,读书照亮了前面的路;书是桥,读书接通了彼此的岸;书是帆,读书推动了人生的船。读书是一门人生的艺术,因为读书,人生才更精彩!读书,是好事;读大量的书,更值得称赞。读书是一种享受生活的艺术。五柳先生“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”。当你枯燥烦闷,读书能使你心情愉悦;当你迷茫惆怅时,读书能平静你的 心,让你看清前路;当你心情愉快时,读书能让你发现身边更多美好的事物,让你更加享受生活。读书是一种最美丽的享受。“书中自有黄金屋,书中自有颜如 玉。”一位叫亚克敦的英国人,他的书斋里杂乱的堆满了各科各类的图书,而且每本书上都有着手迹。读到这里是不是有一种敬佩之意油然而升。因为“有了书,就象鸟儿有了翅膀”吗!然而,我们很容易忽略的是:有好书并不一定能读好书。正如这位亚克敦,虽然他零零碎碎地记住了不少知识,可当人家问他时,他总是七拉八扯说不清楚。这里的原因只有一个,那就是他不善长于读书,而只会“依葫芦画瓢”。朱熹说过:“读书之法,在循序渐进,熟读而精思。”所谓“循序渐进”,就是学习、工作等按照一定的步骤诼渐深入或提高。也就是说我们并不要求书有几千甚至几万,根本的目的在于对自己的书要层层深入,点点掌握,关键还在于把握自己的读书速度。至于“熟读”,顾名思义,就是要把自己看过的书在看,在看,看的滚瓜烂熟,,能活学活用。而“精思”则是“循序渐进”,“熟读”的必然结果,也必然是读书的要决。有了细致、精练的思索才能更高一层的理解书所要讲的道理。由此可见,读书不在于多而在于是否读的精。象亚克敦,他徒有万卷图书,而不会读,我们可以毫不犹豫地说:其实他一本书也没有读完。的我们,这种“有书等于没书”的现象是历历在目,也就是不会读书。就说语文课本,大家都认为没什么看头;这样一来,掌握的知识也相对于较为肤浅。因此更何况是其他书呢?我们读书提倡:拳不离手,曲不离口。面对现在激烈竞争的社会,更需要我们的善读。对于书,只有善读,才能象蚕一样,吃进去的是桑叶,吐出来的是丝。

评分北海如龙,这是好东西多学习

评分京东正版,超值特惠,喜欢!

评分ok

评分ok

评分读书是一种提升自我的艺术。“玉不琢不成器,人不学不知道。”读书是一种学习的过程。一本书有一个故事,一个故事叙述一段人生,一段人生折射一个世界。“读万卷书,行万里路”说的正是这个道理。读诗使人高雅,读史使人明智。读每一本书都会有不同的收获。“悬梁刺股”、“萤窗映雪”,自古以来,勤奋读书,提升自我是每一个人的毕生追求。读书是一种最优雅的素质,能塑造人的精神,升华人的思想。读书是一种充实人生的艺术。没有书的人生就像空心的竹子一样,空洞无物。书本是人生最大的财富。犹太人让孩子们亲吻涂有蜂蜜的书本,是为了让他们记住:书本是甜的,要让甜蜜充满人生就要读书。读书是一本人生最难得的存折,一点一滴地积累,你会发现自己是世界上最富有的人。读书是一种感悟人生的艺术。读杜甫的诗使人感悟人生的辛酸,读李白的诗使人领悟官场的腐败,读鲁迅的文章使人认清社会的黑暗,读巴金的文章使人感到未来的希望。每一本书都是一个朋友,教会我们如何去看待人生。读书是人生的一门最不缺少的功课,阅读书籍,感悟人生,助我们走好人生的每一步。书是灯,读书照亮了前面的路;书是桥,读书接通了彼此的岸;书是帆,读书推动了人生的船。读书是一门人生的艺术,因为读书,人生才更精彩!读书,是好事;读大量的书,更值得称赞。读书是一种享受生活的艺术。五柳先生“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”。当你枯燥烦闷,读书能使你心情愉悦;当你迷茫惆怅时,读书能平静你的 心,让你看清前路;当你心情愉快时,读书能让你发现身边更多美好的事物,让你更加享受生活。读书是一种最美丽的享受。“书中自有黄金屋,书中自有颜如 玉。”一位叫亚克敦的英国人,他的书斋里杂乱的堆满了各科各类的图书,而且每本书上都有着手迹。读到这里是不是有一种敬佩之意油然而升。因为“有了书,就象鸟儿有了翅膀”吗!然而,我们很容易忽略的是:有好书并不一定能读好书。正如这位亚克敦,虽然他零零碎碎地记住了不少知识,可当人家问他时,他总是七拉八扯说不清楚。这里的原因只有一个,那就是他不善长于读书,而只会“依葫芦画瓢”。朱熹说过:“读书之法,在循序渐进,熟读而精思。”所谓“循序渐进”,就是学习、工作等按照一定的步骤诼渐深入或提高。也就是说我们并不要求书有几千甚至几万,根本的目的在于对自己的书要层层深入,点点掌握,关键还在于把握自己的读书速度。至于“熟读”,顾名思义,就是要把自己看过的书在看,在看,看的滚瓜烂熟,,能活学活用。而“精思”则是“循序渐进”,“熟读”的必然结果,也必然是读书的要决。有了细致、精练的思索才能更高一层的理解书所要讲的道理。由此可见,读书不在于多而在于是否读的精。象亚克敦,他徒有万卷图书,而不会读,我们可以毫不犹豫地说:其实他一本书也没有读完。的我们,这种“有书等于没书”的现象是历历在目,也就是不会读书。就说语文课本,大家都认为没什么看头;这样一来,掌握的知识也相对于较为肤浅。因此更何况是其他书呢?我们读书提倡:拳不离手,曲不离口。面对现在激烈竞争的社会,更需要我们的善读。对于书,只有善读,才能象蚕一样,吃进去的是桑叶,吐出来的是丝。

评分故宫是一个说不尽的话题,一部读不完的无字书,一座寻不尽的迷宫,一个时空交叠的大信息场。它以物质的形式,呈现着几千年帝制中国的形象;它丰富的藏品,是中华几千年文明的物证;在它的背后还有无形的思想体系。 怎样以一种便捷的方式了解故宫、走近故宫呢?这本《图说故宫》,以专家做导游,带您浏览观赏这座庄严而神秘的紫禁城。 全书以图片为主,辅以文字说明,以建筑为线索,通过建筑讲历史,讲文化。近五百幅图片直观呈现故宫的建筑、器物、人物、景观,十余万字详解每幅图片的内容及其背后沉淀的文化,有全景、有细节、有历史、有人物、有故事。如此巨大的信息量,却可以像翻杂志一样轻松阅读,可以随意在每页停留,都能有所收获。故宫是一个说不尽的话题,一部读不完的无字书,一座寻不尽的迷宫,一个时空交叠的大信息场。它以物质的形式,呈现着几千年帝制中国的形象;它丰富的藏品,是中华几千年文明的物证;在它的背后还有无形的思想体系。 怎样以一种便捷的方式了解故宫、走近故宫呢?这本《图说故宫》,以专家做导游,带您浏览观赏这座庄严而神秘的紫禁城。 全书以图片为主,辅以文字说明,以建筑为线索,通过建筑讲历史,讲文化。近五百幅图片直观呈现故宫的建筑、器物、人物、景观,十余万字详解每幅图片的内容及其背后沉淀的文化,有全景、有细节、有历史、有人物、有故事。如此巨大的信息量,却可以像翻杂志一样轻松阅读,可以随意在每页停留,都能有所收获。故宫是一个说不尽的话题,一部读不完的无字书,一座寻不尽的迷宫,一个时空交叠的大信息场。它以物质的形式,呈现着几千年帝制中国的形象;它丰富的藏品,是中华几千年文明的物证;在它的背后还有无形的思想体系。 怎样以一种便捷的方式了解故宫、走近故宫呢?这本《图说故宫》,以专家做导游,带您浏览观赏这座庄严而神秘的紫禁城。 全书以图片为主,辅以文字说明,以建筑为线索,通过建筑讲历史,讲文化。近五百幅图片直观呈现故宫的建筑、器物、人物、景观,十余万字详解每幅图片的内容及其背后沉淀的文化,有全景、有细节、有历史、有人物、有故事。如此巨大的信息量,却可以像翻杂志一样轻松阅读,可以随意在每页停留,都能有所收获。故宫是一个说不尽的话题,一部读不完的无字书,一座寻不尽的迷宫,一个时空交叠的大信息场。它以物质的形式,呈现着几千年帝制中国的形象;它丰富的藏品,是中华几千年文明的物证;在它的背后还有无形的思想体系。 怎样以一种便捷的方式了解故宫、走近故宫呢?这本《图说故宫》,以专家做导游,带您浏览观赏这座庄严而神秘的紫禁城。 全书以图片为主,辅以文字说明,以建筑为线索,通过建筑讲历史,讲文化。近五百幅图片直观呈现故宫的建筑、器物、人物、景观,十余万字详解每幅图片的内容及其背后沉淀的文化,有全景、有细节、有历史、有人物、有故事。如此巨大的信息量,却可以像翻杂志一样轻松阅读,可以随意在每页停留,都能有所收获。故宫是一个说不尽的话题,一部读不完的无字书,一座寻不尽的迷宫,一个时空交叠的大信息场。它以物质的形式,呈现着几千年帝制中国的形象;它丰富的藏品,是中华几千年文明的物证;在它的背后还有无形的思想体系。 怎样以一种便捷的方式了解故宫、走近故宫呢?这本《图说故宫》,以专家做导游,带您浏览观赏这座庄严而神秘的紫禁城。 全书以图片为主,辅以文字说明,以建筑为线索,通过建筑讲历史,讲文化。近五百幅图片直观呈现故宫的建筑、器物、人物、景观,十余万字详解每幅图片的内容及其背后沉淀的文化,有全景、有细节、有历史、有人物、有故事。如此巨大的信息量,却可以像翻杂志一样轻松阅读,可以随意在每页停留,都能有所收获。

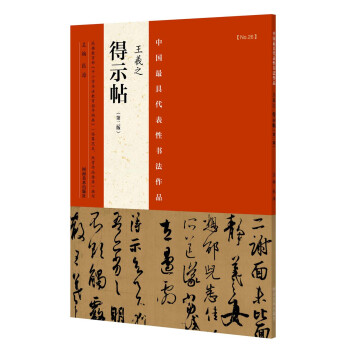

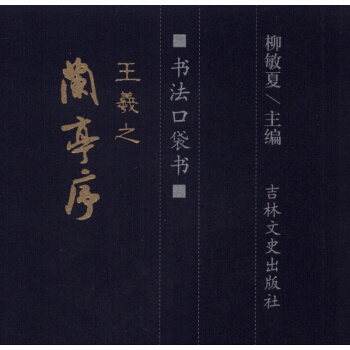

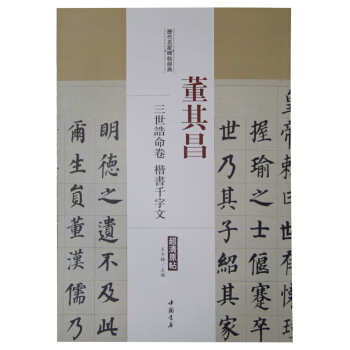

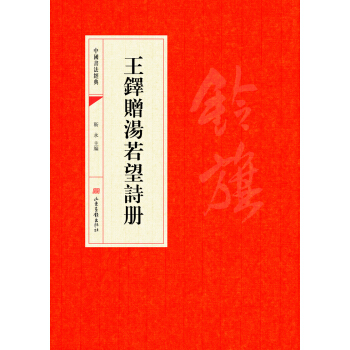

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有