具体描述

内容简介

《绞刑架下的报告》是伏契克在纳粹德国盖世太保监狱里迭遭刑讯、备受折磨、随时都有被送上绞刑架的处境中,得到两个看守的主动帮助,用铅笔头在碎纸片上写成的。这是用鲜血凝成的一部最壮丽的诗篇。《绞刑架下的报告》深刻地揭示了人的伟大与渺小——雕像与木偶的根本区别。读了它,我们会热爱那些为了人类社会的前进而献出自己的一切力量乃至宝贵生命的英雄们,憎恨那些集卑鄙、残暴和可耻于一身的丑类。

作者简介

捷克作家、评论家尤利乌斯·伏契克(Julius Fucik l903-1943)是一位享誉世界的“文学大师”。这位瘦弱书生更是一位共产主义英雄,“敌国外患之来,实磨砺英豪之一块试金石”。伏契克,生于工人家庭,在俄国十月革命鼓舞下,投身革命活动。18岁加入前捷克斯洛伐克共产党,同年进入布拉格查理大学文学院读书,曾任党刊《创造》和《红色权利报》的编辑。德国法西斯占领捷克全境期间,伏契克被捕。随后,年仅四十岁的伏契克在柏林遇害。五年后,捷克斯洛伐克总统向伏契克追授象征国家最高荣誉的白狮子勋章;1950年第二次世界和平大会上,伏契克又被授予“国际和平奖”,以兹表达世界人民对这位捷克民族英雄的敬仰。

伏契克把文学艺术当作反击法西斯主义的战斗利器,让文学作品为人类社会的进步服务。《绞刑架下的报告》是他在囚禁狱中时完成的纪实作品。文字记录了法西斯侵略者的残酷暴行,讲述了狱中难友们坚贞不屈的革命精神,是捷克文学中的经典著作,也是世界人民共同的精神财富。

内页插图

目录

伏契克夫人的话出版说明

一九四三年春写于庞克拉茨

盖世太保监狱

第一章 二十四小时

第二章 临死前的痛苦

第三章 二六七号牢房

第四章 “四○○号”

第五章 雕像与木偶(一)

第六章 一九四二年的戒严

第七章 雕像与木偶(二)

第八章 一小段历史

精彩书摘

他的全名叫卡雷尔·马列茨,是个机械工人,在胡德利茨附近的一个铁矿井里开吊笼,曾经从那里运出过地下工作所需要的炸药。他被捕入狱差不多有两年了,现在大概是去柏林受审,和他同时被捕的还有一大批人,谁知道他们会有怎样的结局呢?他有妻子和两个孩子,他爱他们,非常爱他们。然而他说:“要知道,我不可能不这样做,因为这是我的责任。”他常常坐在我身边,强迫我吃东西。可我却吃不下去。星期六那天——难道我入狱已经八天了吗?——他采取了最强硬的措施:向监狱医务官报告说,我来到这里以后,一点东西也没吃过。这个庞克拉茨监狱的医务官成天绷着脸,穿一身党卫队制服,不经他的许可,捷克医生连阿司匹林这类药方都不能开。这个医务官竟亲自给我端来一碗病号稀饭,站在我的身边,看我咽完最后一日。这时卡尔利克非常满意自己干预的成功。第二天,他亲自喂我喝了一碗星期日才能喝到的汤。

但后来还是不行。我那被打烂的牙龈,连星期日那土豆烧牛肉里煮烂的土豆都不能咀嚼,肿胀的咽喉咽不下哪怕是小块的食物。

“他连红烧牛肉——红烧牛肉都不想吃。”卡尔利克站在我身旁忧郁地摇着头,埋怨地说。

随后,他就狼吞虎咽地和“老爹”分享了我那一份。

唉,你们不曾在一九四二年的庞克拉茨监狱里待过的人,就不会懂得,也不可能懂得这“红烧牛肉”是什么东西!即使在最艰难的时候,也就是说,当所有的囚犯肚子饿得咕咕直叫的时候,当在澡堂洗澡的一些包着人皮的活骷髅清晰可见的时候,当每个囚犯用贪馋的目光盯着他的同伴的几口食物的时候,当那令人作呕的干菜粥上浇点蕃茄汁就觉得是无上美味的时候,就在这个最艰难的时期,按规定每周两次——星期四和星期日——分饭的人在我们的盘子里放上一勺土豆,再浇上一汤匙带几根肉丝的红烧肉汁,这简直就开胃极了。是的,问题还不在于开胃,而是这东西使人实实在在地记起了人的生活。在这个残酷而又违反常情的盖世太保的监狱里,它是某种正常的、带有人间生活滋味的东西。人们一提起“红烧肉汁”,连声调都变得柔和优美了。——啊!有谁能理解这一汤匙“红烧肉汁”对于面临着死亡威胁的人是何等珍贵啊!

两个月以后,我才明白了卡尔利克的惊奇。“连红烧牛肉都不想吃”,——还有什么能比这更清楚地说明我当时是怎样地接近了死亡。

就在当天夜里两点钟,卡尔利克被叫醒。要他在五分钟内收拾停当,仿佛他只是出去溜达一趟,而不是到新的监狱、集中营或刑场去结束自己的生命似的,——谁知道他要上哪儿去呢!他在我的草垫旁边跪下,双手抱住我的头,吻我,——这时,走廊里传来了看守的一声粗暴的吆喝,说明在庞克拉茨监狱里是不能有这种感情的流露的,——卡尔利克跨出门槛,咔嚓一声,门又锁上了……

牢房里只剩下了我们两个人。

我们将来还能见面吗,朋友?我们留下的人下一次又将在什么时候分别?我们俩谁会先走?到哪儿去?又是谁来传唤他?是穿着党卫队制服的看守?还是那个没有穿制服的死神?

现在我只写出了初次离别时令人激动的情思。从那以后已经过去一年了,然而送别这个朋友时所引起的那种情思,还不断地、有时甚至还是很强烈地出现在我的记忆里。挂在牢房门上的“二人”牌子又换成了“三人”,不久,又改成“二人”,然后又出现“三人”,“二人”,“三人”,“二人”。新的难友来了又去了——只有最初留在二六七号牢房里的两个人,依然忠实地住在一起。

这就是“老爹”和我。

“老爹”名叫约瑟夫·佩舍克,是个六十岁的老教员,教师委员会主席,他比我早被捕八十五天,罪名是在草拟一项关于改革自由捷克学校的建议中“阴谋反对德意志帝国”。

“老爹”是一个……

可是,朋友,怎样来描写他呢?这是件很难的事。两个人,一间牢房和一年的生活!在这共同生活的一年中,“老爹”这个称号上的引号渐渐消失了;在这一年中,两个不同年龄的囚犯成了真正的父与子;在这一年中,我们彼此吸收了对方的习惯、口头禅,甚至是说话的声调。现在你不妨来试试,看能否分辨出哪些是我的,哪些是老爹的,哪些是他带到牢房来的,哪些又是我带来的?

……

前言/序言

用户评价

这本书的节奏控制和场景切换能力简直是教科书级别的示范。它成功地在紧张感和留白之间找到了完美的平衡点。高潮部分的描写充满了爆发力,那种紧迫感,仿佛空气中的每一个分子都在抗议,让人几乎要屏住呼吸才能读下去。然而,作者的厉害之处在于,他深知“喘息”的重要性。在剧烈冲突之后,总会安排一些相对平静的段落,这些段落看似在叙述日常,实则是在为下一次冲击积蓄能量,同时也让人物得以进行必要的心理调整。这种“急停-蓄力-再爆发”的循环,让整部作品读起来酣畅淋漓,却又绝不疲劳。我个人非常喜欢作者在处理视角转换时所展现出的老道,有时一个场景会通过不同人物的眼睛重复出现,但每一次的侧重点和理解都截然不同,这极大地增强了故事的立体感和可信度。阅读体验非常流畅,几乎没有感受到叙事的卡顿或逻辑上的跳跃,作者的掌控力令人信服。

评分这部作品的氛围营造得极其到位,开篇就将读者拉入了一种挥之不去的压抑感之中。作者对细节的把控能力令人赞叹,无论是对环境光线的描摹,还是对人物内心细微波动的捕捉,都显得真实而富有张力。故事的节奏张弛有度,并非一味地快速推进,而是懂得在关键时刻放缓笔触,让那些沉重的、难以言说的情绪得以充分发酵,这种处理手法使得后续的爆发更具震撼力。我尤其欣赏作者如何通过场景的转换来暗示人物心境的变化,比如对某个特定地点的反复描绘,每一次出现都带着不同的重量,仿佛时间在这片空间里凝固了,又在下一秒被某种无形的力量猛烈撕扯。阅读过程中,我常常需要停下来,回味那些看似不经意却暗藏玄机的对话片段。那些台词的份量很重,它们不是简单的信息传递,而是一次次关于生存、关于抉择的哲学拷问,字里行间都透着一股历经磨难后的清醒与疲惫。整体来说,这本书提供了一种非常沉浸式的阅读体验,让人仿佛身临其境,去感受那份真实到令人窒息的质感。

评分我必须说,这部小说的叙事结构相当精巧,它摒弃了传统线性叙事的平铺直叙,而是采用了一种碎片化、多视角的交织方式,像是在拼凑一幅巨大的、色彩晦暗的油画。这种叙事策略初看可能会让人感到些许费力,因为它要求读者时刻保持警惕,去捕捉那些散落在不同章节中的线索和伏笔。然而,一旦你适应了这种跳跃式的节奏,就会发现其魅力所在——它模拟了记忆的闪回和创伤的重现,让真相的浮现过程充满了悬念和层次感。作者对于人物群像的刻画尤其出色,每一个主要角色都不是扁平的符号,他们都有着复杂的动机和无法摆脱的过去。即便是一些配角,其形象也栩栩如生,他们的出现往往是推动情节发展或揭示某一深层主题的关键点。我特别注意到作者在语言风格上的变化,在描述理性分析时用词精准、冷峻,而在描写情感爆发时则瞬间变得热烈而富有诗意,这种腔调的转换,使得阅读的层次感极为丰富。这本书绝对不是那种可以轻松“一目十行”读完的作品,它需要你全神贯注地去解读其内在的肌理。

评分从文学性的角度来看,这本书在主题的深度挖掘上达到了一个令人肃然起敬的高度。它探讨的议题,远超出了简单的故事层面,更多地触及了人性中最根本的困境和挣扎。作者似乎对人类在极端压力下的道德弹性有着深刻的洞察力,书中对“善”与“恶”的界限的模糊处理,尤其发人深省。它不像某些作品那样急于给出简单的道德裁决,而是将复杂的灰色地带呈现在读者面前,迫使我们去直面那些我们或许不愿意承认的人性弱点。这种对复杂性的拥抱,使得作品具有了超越时代的价值。此外,作品中蕴含的隐喻和象征意义非常丰富,许多场景和物件的设定都有着多重解读的可能性,这极大地丰富了读者的二次思考空间。我感觉作者在创作时,是抱着一种近乎记录历史的严肃态度在对待这些人物的命运。每一次翻页,都像是在揭开一层厚厚的历史尘埃,每一次读完,都会留下长久的、令人不安的回响。

评分读完之后,我最大的感受是关于“真实感”的塑造。这不是那种华丽辞藻堆砌出来的“文学真实”,而是浸入骨髓的、近乎纪录片的“生活真实”。作者在构建世界观时所下的功夫是显而易见的,那些社会背景、制度的运作逻辑、底层人物的生活细节,都描绘得扎实可信,让人找不到任何可以质疑的破绽。正是这种坚实的基础,才使得故事中那些极端的、超乎寻常的事件,显得如此具有说服力。阅读过程中,我仿佛被一种强大的引力拉进了那个特定的时空,我能闻到空气中的味道,能感受到身体上的疲惫,这是一种非常罕见的代入感。这本书的魅力在于,它没有试图用廉价的煽情来取悦读者,而是通过对环境和人性的冷静、克制的描绘,让情感自然而然地涌现。它像一把锋利的手术刀,精准地切开了人与人之间、人与体制之间错综复杂的关系网,展现出一种冷峻而深刻的美感。

评分很好的,很快的,很实用的!

评分老顾客啦,非常喜欢,这次是囤货,马上就快用啦!

评分好书,多学习多读书总是有好处的吧

评分暂时还没有看,但是纸质不错,很薄的一本书

评分老顾客啦,非常喜欢,这次是囤货,马上就快用啦!

评分感觉很不错,心里很高兴啊

评分不错,值得拥有,挺一个!

评分革命烈士,字字真实,字字感人。虽然运送过程中有点弄皱了,但无伤大雅。

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错

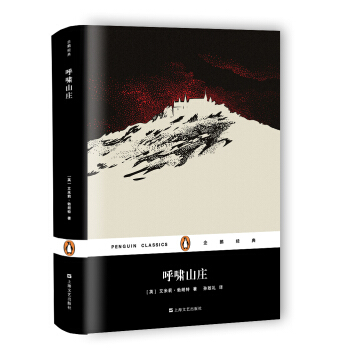

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![世界儿童文学精选:八十天环游地球(拼音美绘本) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11570643/558273fcN43b9cbcd.jpg)

![世界经典童话:阿里巴巴和四十大盗 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11857445/56a9895aNcc1807a4.jpg)

![林格伦儿童文学作品集(套装共6册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11152917/rBEQWVEkdMoIAAAAAANvH4WCCq0AAAy3gIgNK0AA283915.jpg)

![世界少年文学精选·名家导读本:地心游记 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11485519/53a797cfN675c0336.jpg)

![特种兵学校4:大战海贼王 [10-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11560788/5609ededN8dc46b00.jpg)