具体描述

内容简介

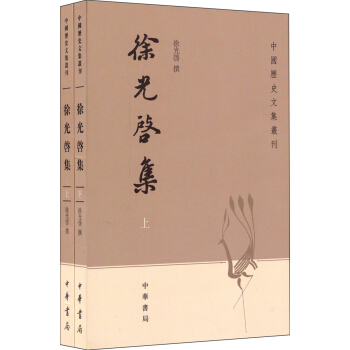

徐光启是我国古代杰出的科学家,在中西文化交流史上也有举足轻重的地位。 为纪念徐光启诞辰四百周年,中华书局上海编辑所1963年出版了王重民辑校的《徐光启集》,1984年上海古籍出版社重印此书,增补了梁家勉《徐光启集校记补》,现我局予以重印,重排了目录,更便读者使用。《徐光启集(上下)》搜罗了除《农政全书》和他的译著以外的文献资料,共二百多篇,按照文体及年代排列,是相关领域研究的基本文献。内页插图

目录

凡例卷一論說策議擬上安邊禦虜疏萬曆三十二年閏九月下旬館課擬緩舉三殿及朝門工程疏處置宗祿查核邊餉議漕河議海防迂說大征策器勝策服戎策會議堪任遼東經略量算河工及測驗地勢法萬曆癸卯(三十一年)送上海劉邑候卷二序跋题萬國二圜图序陽明先生批武經序泰西水法序甘藷疏序赤道南北兩總星圖敘簡平儀說序刻幾何原本序幾何原本雜議題幾何原本再校本刻同文算指序題测量法義句股義序……卷三練兵疏稿一卷四練兵疏稿二卷五屯田疏稿卷六守城製器疏稿卷八治曆疏稿二卷九雜疏卷十書牘一卷十一書牘二卷十二雜文詩贊徐光启集附錄徐光啟集補遣徐光啟集校記補(梁家勉校辅导)前言/序言

用户评价

我必须承认,刚拿到这套《中国历史文集丛刊:徐光启集》时,内心是有点忐忑的。毕竟,文言文阅读对我来说,总是一项不小的挑战。然而,当我沉下心来,逐字逐句地去品味时,却发现自己渐渐被徐光启的思想所吸引。他的文字,虽然古朴,但逻辑严谨,条理清晰。他对于中西文化的交流,对于科学技术的引进,都有着超越时代的眼光。尤其是在他与利玛窦等西方传教士的交往中,所展现出的开放、包容和求知若渴的精神,更是令人动容。 其中一些篇章,描述了当时官场的一些弊端,也流露出徐光启作为一名官员的忧虑和无奈。这种将个人命运与国家前途紧密相连的情怀,让我感受到了那个时代知识分子的担当。读他的著作,不仅仅是在学习知识,更是在感受一种精神,一种在历史洪流中,依然坚持理性思考、追求真理的精神。这套书虽然是文集,但其中蕴含的思辨和人文关怀,依然能触动现代人的心灵。

评分最近有幸阅读了《中国历史文集丛刊:徐光启集》这部鸿篇巨制,可以说是一场知识与思想的盛宴。这套书的价值,不仅仅在于其收录了徐光启重要的著作,更在于它为我们提供了一个深入了解明末中国社会状况的宝贵视角。徐光启身处一个剧烈变革的时代,他既是传统士大夫的代表,又是拥抱新知的先行者。他的文字,如同一面镜子,照出了那个时代的困惑、矛盾与希望。 我特别关注了书中关于历法改革的部分。理解一个国家的历法,其实就是在理解一个民族的时间观念和宇宙观。徐光启在这方面的努力,不仅是科学技术的革新,更是对传统观念的一种挑战和突破。他敢于质疑,敢于求证,这种科学精神正是那个时代所亟需的,也是任何时代都不可或缺的。读他的书,仿佛看到一位智者,在迷雾中艰难地探索前行的道路。

评分终于将《中国历史文集丛刊:徐光启集》细细研读了一遍。这是一套极具分量的学术著作,其中所包含的内容之丰富,思想之深刻,让我数度停笔沉思。徐光启作为明代后期杰出的科学家、数学家、农学家,他的成就和影响是毋庸置疑的。这套文集,汇集了他毕生的智慧结晶,为我们展现了一个全方位、多层次的徐光启。 我尤其被书中他对数学的严谨论证和逻辑推理所折服。在那个技术相对落后的年代,他能够达到如此高的学术水平,并且将西方先进的数学知识介绍到中国,实属不易。这不仅需要超凡的智力,更需要坚韧不拔的毅力。阅读这套书,不仅仅是获取知识,更是一种对人类智慧和探索精神的致敬。它让我看到了,即使在最艰难的条件下,求知的光芒也从未熄灭。

评分手捧这套《中国历史文集丛刊:徐光启集》,我仿佛能感受到历史的回响。它不仅仅是一套书籍,更是一段凝固的时光,一个思想的宝库。徐光启的文字,虽然带有时代的烙印,但其所蕴含的深刻智慧,至今仍能引发我们的共鸣。我一直对那个时代的中西文化交流充满好奇,而这套书无疑是了解这段历史的绝佳材料。 书中对农业、水利等民生问题的关注,尤其令我印象深刻。这不仅仅是技术层面的探讨,更是他对国家命运、百姓福祉的深切关怀。他所倡导的科学方法和实用知识,对于解决当时的社会问题起到了至关重要的作用。这套书的阅读体验,就像是在与一位博学而深邃的长者对话,他用自己的见识和经验,为我们描绘了一个宏大的历史画卷。

评分终于读完了这套《中国历史文集丛刊:徐光启集》。说实话,一开始是被这套书的装帧吸引了,那种厚重典雅的感觉,仿佛穿越了时空的阻隔,让人肃然起敬。翻开第一页,扑面而来的就是古朴的书卷气,每一个字都凝聚着历史的温度。虽然我并不是历史学专业的科班出身,但对明末清初这段风云变幻的时代却一直怀有浓厚的兴趣。徐光启作为那个时代最重要的知识分子之一,他的思想和著作无疑是了解那个时期社会、文化、科学乃至政治的一扇绝佳窗口。 这套书的编排也很用心,上下册的划分似乎是按时间线或主题进行的,使得阅读过程相对流畅。我尤其喜欢其中关于农学和数学的部分,徐光启在这些领域的探索和贡献,放到今天来看依然具有重要的现实意义。他不仅是理论家,更是实践者,对于如何改善民生、提升生产力有着深入的思考和实际的举措。这让我深刻体会到,真正的知识不应仅仅停留在书斋里,而应与社会实践紧密结合,服务于大众。

评分徐光启是很重要的人物,有全集,太贵了,但是这两本不够的书,也比较贵

评分徐光启在未中进士之前,曾长期辗转苦读,在破万卷书、行万里路之后,深知流行于明中叶以后的程朱理学,主张禅静顿悟、反对经世致用,实为误国害民。有人记述徐光启当时的变化说:“尝学声律、工楷隶,及是悉弃去,习天文、兵法、屯、盐、水利诸策,旁及工艺数学,务可施用于世者。”还有人记述说“公初筮仕入馆职,即身任天下,讲求治道,博极群书,要诸体用。诗赋书法,素所善也,既谓雕虫不足学,悉屏不为,专以神明治历律兵农,穷天人指趣。”(邹漪《启祯野乘·徐文定传》、张溥为徐光启《农政全书》所写序言)徐光启思想上的如此转变,使他的后半生走上了积极主张经世致用、崇尚实学的道路。徐光启是明学术界、思想界兴起的实学思潮中的一位有力的鼓吹者、推动者。

评分目录

评分很好很好很好很好很好很好很好

评分6纪念建筑

评分搞错了,是旧版本,收录文章遗漏较多

评分6纪念建筑

评分中考考完六月底学校就会招一百来人参加集训,就是花暑假一个半月的时间把高中数学基本跑完。一些和数学竞赛本身关系不大的部分,比如立体几何、极限、导数等跑不完就算了。

评分隆庆初,赠新建侯,谥文成。万历中,诏从祀孔庙,称“先儒王子”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有