具体描述

用户评价

这本书的阅读体验简直是一场折磨,它成功地将原本应该充满活力的经济学领域,描绘成了一片了无生趣的哲学荒漠。作者对于图表和模型的使用,达到了令人发指的程度——或者说,是完全回避。在需要用简洁的数学语言来阐释复杂关系的地方,他选择用数百字的、绕来绕去的散文来解释,其结果是,我们既没得到数学的精确性,也没得到散文的流畅性,只得到了文字的堆砌和思想的混乱。举例来说,当讨论到“理性选择理论”时,他没有引用任何博弈论的经典模型,而是陷入了对“个体理性”与“群体非理性”之间道德困境的无休止纠缠,这种纠缠对于理解实际决策过程毫无益处。我购买此书的目的是为了获得分析工具,而非陷入无休止的伦理辩论。坦白说,作者似乎对“解释”和“评判”有着强烈的混淆。经济学,归根结底,是关于资源配置的科学,它需要严谨的框架来应对现实世界的复杂性,而这本书给我的感觉是,它在刻意逃避所有需要精确测量的领域,沉溺于无法量化的“意义”和“本质”的泥潭。

评分这本书的语言风格,我只能用“傲慢”和“疏离”来形容。它似乎从一开始就假设读者已经拥有了某种特定的、作者预设的知识背景,否则你将寸步难行。它没有采用任何循序渐进的教学方法,而是直接将读者扔进了其构建的复杂概念丛林之中,期望读者能够自行摸索出作者心中的“真理”。我花了很大力气试图跟上作者的思路,但很多关键的定义和前提条件在全书中都没有被明确界定,仿佛它们是理所当然的常识。这种写作态度在学术交流中或许可以理解,但在一本面向更广泛读者的“读本”中,却是极度不负责任的。例如,书中关于“跨期最优决策”的讨论,完全没有使用任何贴近生活的例子(比如储蓄、养老金计划),而是用一堆晦涩的代词指代抽象的“存在主体”。总而言之,这本书就像是作者写给自己看的、充满个人隐喻和特定语境的日记,却被错误地贴上了“经济学”的标签,出售给了渴望知识的普通读者。我读完后唯一的感受是,浪费了宝贵的时间去解读一个拒绝与世界进行有效沟通的文本。

评分这本所谓的“经济学读本”简直是令人啼笑皆非。我本以为能从中找到一些关于宏观调控、供需曲线或者至少是一些能让人在餐桌上炫耀的经济学基本概念。结果呢?翻开第一页,迎接我的是一连串我从未在任何正规的经济学著作中见过的、故作高深的术语,它们被生硬地堆砌在一起,仿佛作者只是随机从一本过时的哲学词典里抽取了几个词语,然后声称这是“全新的经济学范式”。我尝试理解作者试图阐述的关于“价值的形而上学基础”的章节,花了整整一个下午,最终的结论是:他可能在描述一个根本不存在的现象,或者他根本就不懂价值是如何在市场中产生的。作者似乎痴迷于用极其晦涩的语言来包装一些极其平庸甚至错误的观点。例如,他花费了大量篇幅论证“稀缺性本身就是一种主观的集体幻觉”,这在任何一本入门级的微观经济学教科书中都会被视为异端邪说。如果你想学习如何分析市场行为、理解货币政策的实际影响,或者仅仅是想知道为什么鸡蛋会涨价,请务求远离此书。它更像是一本写给想成为“后现代经济思想家”的、但又没真正读过任何经典著作的人的自我安慰之作。我对这本书的期望值是理解世界运作的逻辑,而它提供给我的,只有一团迷雾和无休止的语言迷宫。

评分读完这本书后,我感觉自己像是刚参加了一场极其冗长且毫无重点的学术研讨会,主讲人似乎对听众的理解能力抱有深深的怀疑,因此不断地重复一些无关紧要的边际论点,直到听众彻底失去耐心。这本书在结构上简直是一场灾难。章节之间的衔接完全是断裂的,前一章还在讨论某种抽象的“社会资本的熵减效应”,下一章突然跳跃到了对某个不知名小国历史上的农产品配给制度的冗长叙述,两者之间的逻辑桥梁完全靠读者自己去想象和搭建。更令人抓狂的是作者的论证方式——他似乎倾向于使用大量轶事和个人观察来替代严谨的数据支持。书中有一段关于“全球金融流动性”的分析,完全建立在他声称在一家咖啡馆听到的两个人的谈话内容之上,并将其上升为对国际资本流向的判断。这种将道听途说当作真理的做法,对于任何一位追求实证分析的读者来说,都是一种极大的冒犯。我期待的是逻辑清晰、证据确凿的经济分析,而不是一本充满了作者臆想的“哲思录”。对于想要构建扎实经济学知识框架的人来说,这本书不仅没有帮助,反而会污染他们对什么是有效分析的认知。

评分我必须承认,这本书让我对某些经济学流派的偏见得到了某种程度上的印证——那就是,有些学者似乎更热衷于用惊世骇俗的标题和理论来吸引眼球,而非真正致力于解决现实问题。这本书中充斥着大量的、诸如“熵增的市场壁垒”、“反向因果的权力结构”这类标题党式的概念,但深入挖掘后发现,这些概念要么是已经被成熟理论解释过的老生常谈,只不过换了一层浮夸的外衣;要么就是完全自创的、无法在现有知识体系中找到对应物的空中楼阁。我特别关注了其中关于“创新与垄断”的章节,期待能看到一些关于专利法或反垄断执法的现代案例分析。然而,作者的视角却极其狭隘,他将所有创新驱动力都归结于某种“集体无意识的文化驱动”,并以此来否定资本积累在技术进步中的作用。这种对经济学核心驱动力的系统性忽视,使得全书的论点都显得漂浮无根。对于任何希望了解现代产业组织或技术经济学的读者来说,这本书提供的洞见,还不如去读一篇高质量的商业杂志分析报告来得实在。

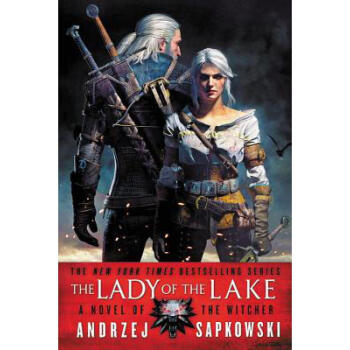

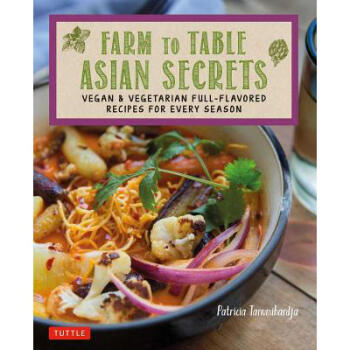

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]进口日文 日本怀旧零食大全 日本懐かしお菓子大全 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12138812504/58fd7614N07530e4a.jpg)