具体描述

编辑推荐

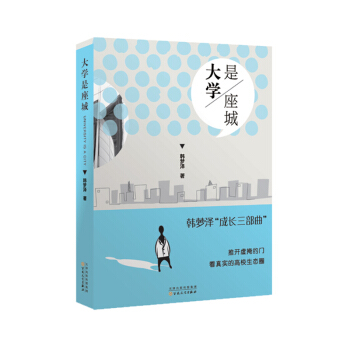

★具实力的新生代作家韩梦泽,“成长三部曲”收官之作。★如果最后让你回忆一个地方,会是这里吗?

★三段大学故事,将高校“生态圈”横陈于眼前。

★一座城池中的爱恨缠绕,一群人的青春史诗。

★带你回头看,这里的正直与欺骗、追梦与幻灭、成长与疼痛。

羔羊一样望着远方更绿的地方奔走着,永远不去察觉脚下的草有着同样的绿,却反以为它们只是暂作充饥之用。

内容简介

三段交织的校园故事,还原了一所典型高校的“生态圈”。副校长陈秉泉在官场中迷惘,在感情中的矛盾,却始终坚守自己的“大学”精神。

苏浚青、于严等南舆大学的中青年教职工,他们的爱情、婚姻和价值取向正在悄然变化,人生的际遇却总让他们始料未及。

纯真的大学男生杜佑佳以单纯的心性打动了“漂亮宝贝”任玲,开始了他们的校园爱情。

作者简介

韩梦泽,河北省作家协会会员,第八届河北省文学院签约作家,《小说月报》第十五届百花奖获奖作者,首届“荷花淀”文学奖小说奖第一名。自幼立志成为“故事人”,琴棋书画鉴赏能力远逊于烟酒糖茶。像全国人民一样热衷旅行,但用两个轮。目前藏匿于河北某大学充当一名藏经阁扫地僧。精彩书摘

《大学是座城》:回去的路上,陈秉泉颇多感慨,李学懋却始终没说什么。路过南舆大学校门口的时候,李学懋忽然问:“秉泉,是否感觉很陌生?”

陈秉泉苦笑了一下,有些怅然道:“说心里话,最近最让我觉得痛心的就是沈田二老的走,我相信如果自己不是坐在这个位子上恐怕还没那么痛心……”

李学懋认真地看着陈秉泉的脸:“我不喜欢笨人,更不喜欢自作聪明的笨人,而最不喜欢的则是无情无义的聪明人,如果说南舆已经得了癌症,那么我赞成让那些还没被癌细胞破坏的健康器官剥离出去,剥离自然是个痛苦的过程,但至少让正常的灵魂得以延续,沈院士去交大就是我协调的,可以说我是背叛了南舆的,但我问心无愧。学校,大学,重要的是老师,那些还存在精神世界的老师,无论他们去了哪里,只要那个地方是个安心执教的栖息地,就对得起我们的这个社会。”老书记说到这里,控制了一下激昂的情绪,又说:“我退休后肯定无聊,与其说帮儿子不如说给自己找点儿事情做,毕竟也在学校工作了这么久,有些经验还是用的上的,秉泉啊,一旦南辅走上正轨了,美儒肯定会去实现他下一个梦想,南辅是不需要书记的,需要的是校长啊,一个聪明而不贪婪的、不需要决断力而需要亲和力的、有情怀有风度的校长。”

赵明说:“您就干脆直接问他愿意不愿意去吧!”

陈秉泉望着窗外生了锈的夜色,蹙眉道:“我也是老南舆了,让我考虑一下吧……”

李学懋说:“嗯,回去和郭敏商量一下也好,还有,关于南舆高层住宅的事,最近你要有个心理准备,我无意去整治郑天堃等人,但是想让他们把钱尽量多吐出来一些,引进院士的事是我提出来的,引进资金由南建公司解决,郑天堃让你接手南建,你要好自为之了。”

赵明笑道:“房仲宪的奔驰车估计要转让了哈!”

李学懋又道:“和郑天堃打了好几年的心理战,到头来其实各自心里都有数,不能说郑天堃完全不考虑学校利益,他也有他的办学理念,或许大学这两个字在他心里是另外一种解释吧。”

……

前言/序言

用户评价

这本书简直是为那些在象牙塔里摸爬滚打的年轻人量身定制的。我刚翻开的时候,就被作者那种毫不留情却又饱含温情的笔触给吸引住了。他没有过多渲染那些光鲜亮丽的校园传说,而是直接把我们拉进了真实的大学生活:那些在图书馆里为了抢一个电源插座而暗自较劲的清晨,宿醉后头疼欲裂却还要爬起来上早八的狼狈,还有那些在深夜食堂里和室友一起分享的廉价外卖和天马行空的未来蓝图。每一个场景都精准得像在我耳边低语,让我感觉作者就是那个一直陪在我身边的“过来人”,他懂得那种初入世界时的迷茫和膨胀,也深知在一次次跌倒后重新站起来的酸涩与坚韧。尤其让我印象深刻的是他对社团活动的刻画,那种为了一个活动能投入全部热情,最后却发现可能并没有想象中那么重要的“价值错位”,描述得入木三分,让人笑中带泪。这本书的叙事节奏把握得极好,时而紧凑,时而悠远,就像大学四年,有忙到喘不过气的考试周,也有漫长到仿佛永远不会结束的暑假,读起来完全没有负担,反而像是在翻阅自己尘封已久的心灵日记。

评分老实说,这本书的结构稍微有点跳跃,但这恰恰是它最迷人的地方。它不像传统的成长小说那样有着清晰的线性和因果关系,反而更像是一系列片段、回忆、梦境的随机播放,但神奇的是,所有这些碎片最终都能被一种内在的逻辑串联起来,形成一个完整而饱满的“精神坐标系”。我特别喜欢作者运用的一些非线性的叙事技巧,比如在讲述一个当下困境时,突然穿插一段高中时代的预示性场景,这种手法让人物的成长路径显得更为真实可信——人生哪有那么多直来直去的升级打怪,更多的是循环和反复。特别是书中对“告别”这个主题的处理,没有煽情的长篇大论,而是通过一个简单的动作、一个未完成的约定,将离别的复杂情绪推向高潮,令人回味无穷。

评分这本书的文字功力实在令人赞叹,它不是那种故作高深的学术探讨,而是一种浸润了生活气息的文学表达。作者对于人物心理的描摹细致入微,仿佛是用一把手术刀,精准地剖开了当代大学生复杂的情感光谱。那些关于理想与现实的拉扯,关于友情中的微妙变化,关于初恋的青涩与笨拙,都处理得极其细腻。我尤其欣赏作者对于“失落感”的捕捉,那种在无数人中突然意识到自己并不独特的空虚,在书中被描绘得淋漓尽致,它不是抱怨,而是一种沉淀后的自我认知。书中那些关于学术诚信的探讨,也并非空泛的道德说教,而是通过具体的情节冲突展现了规则与人性的交锋。读完合上书本,我甚至能闻到油墨混合着旧书页的特殊气味,这种沉浸感,是很多浮躁的当代作品所不具备的。它更像是一部慢炖的汤,需要你静下心来,才能品出其中醇厚的味道。

评分这本书的魅力在于它的“反教条主义”。它没有试图给读者提供一个标准化的“成功大学模板”,相反,它歌颂了那些边缘的、不合时宜的选择。那些在别人眼中走了弯路的探索者,那些坚持做着没人看好的冷门项目的人,在书中得到了最大程度的尊重和书写。作者用一种近乎批判性的眼光审视着校园内的“成功学”叙事,并温柔地展示了失败的价值。我能感受到作者对每一个角色的深切关怀,即使是那些略显鲁莽或者犯了错的角色,作者也从未将他们脸谱化,而是赋予了他们存在的合理性。这使得整本书读起来非常“舒服”,因为它允许读者接纳自己不完美的那一面,告诉我们,在任何一个阶段,只要你真诚地面对过,那么你所经历的一切,无论结果如何,都已经构成了你生命中不可磨灭的一部分。

评分如果说大学是一部交响乐,那么这本书就是其中最擅长捕捉那些被主流声音掩盖的“次要乐章”。作者的观察视角非常独特,他似乎总能从最不起眼的地方挖掘出深刻的意义。比如说,他花了相当大的篇幅去描写学校周边那些默默无闻的小店,那些老板们对学生们的态度,以及这些空间如何成为学生们逃离校园围墙的庇护所。这与一般只关注奖学金、竞赛的描写截然不同,它展现了大学生活更具“人情味”的底色。书中对不同专业学生群体之间那种无形的壁垒和相互的好奇心,也描绘得非常到位,体现了知识分子的傲慢与谦卑并存的复杂性。这本书更像是一份社会学田野调查报告,但它的叙述方式却充满了诗意和幽默感,读起来让人会心一笑,继而陷入深思:我们到底是为了什么才走进了这座“城”?

评分要上大学了,买本看看

评分读者推荐,读者推荐。

评分商品是否给力?快分享你的购买心得吧~

评分还不错。。。。。。。。。。。。。。

评分还不错。。。。。。。。。。。。。。

评分可以

评分商品是否给力?快分享你的购买心得吧~

评分好!!!!!!!!!!!

评分看到网上老师推荐给家长看的,所以买了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有