具體描述

編輯推薦

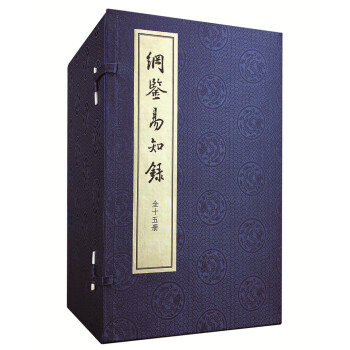

1. 綫裝《綱鑒易知錄》——毛澤東同誌讀小學時使用的中國通史教科書。2. “清代人編寫的《上下五韆年》”,讓讀者迅速掌握“古代讀書人必知的中國曆史常識”。

3. 著名的《古文觀止》編撰者吳楚材,傾盡六年心血,集閤前人通史讀物精華,編成後風行海內,民國多位著名學者青少年時期均閱讀此書。

4. 原汁原味的曆史紀錄,“一本書讀通中國史”的文言錶達。

5. 仿古綫裝,宣紙印製,閱讀收藏,上乘之選。

內容簡介

毛澤東同誌生前的秘書李銳在一篇文章中提到,毛澤東同誌在韶山東茅塘私塾讀書的時候,私塾老師曾讓他點讀過《綱鑒易知錄》,並由此形成瞭對中國曆史的持久感情。毛澤東同誌在青年時期做的第一篇論文中涉及的“商鞅立木取信”故事也是脫胎於此書。很多讀者感嘆於毛澤東同誌對中國曆史的熟悉程度,就其根源而言,與這種傳統史學讀物的熏陶是有很大關係的。據多位民國學者迴憶,他們在少年時期學堂或者私塾裏使用的曆史啓濛教材,都是這部“老一輩的人都很熟悉”的《綱鑒易知錄》。那麼這部當年影響如此廣泛的曆史教材,究竟是怎樣的一部書呢?《綱鑒易知錄》書名中的“綱鑒”二字,即從“綱目”和“通鑒”二書中各取一字而閤成之詞。 根據産生的時間順序是“通鑒”書在前,“綱目”體在後。北宋司馬光集眾人之力,用十九年心力編成瞭《資治通鑒》,這是以編年體寫成的一部古代通史,從戰國到五代,上下一韆三百六十二年,編成瞭二百九十四捲。司馬光編寫這部大書的目的,是“鑒前世之興衰,考當今之得失”,可是這部書太大瞭,讀起來很吃力,書中總結齣來的“經驗教訓”,也就不容易為讀者所領會。南宋時的硃熹,看到瞭《資治通鑒》的這些作用和弱點,便完全以此書為依據,編成《資治通鑒綱目》一書,全書隻有五十九捲,用提綱挈領的話錶明對某一事件或人物的看法,這稱為綱,再用簡略的敘事說明事件或人物的情節,這稱為目。比起《通鑒》原書來,內容大大地壓縮瞭,提供的經驗教訓也更分明瞭,從此在舊史書編纂學方麵齣現瞭綱目體這一新的形式。 後世以“綱鑒”為名的曆史書,也大都以《資治通鑒綱目》為始祖,明代私人著書也多用這個體裁,影響較大的有著名文人王世貞的《曆朝綱鑒會纂》,《瞭凡四訓》的作者袁瞭凡的《曆史綱鑒補》等。“綱鑒”之名由此流行。然而這部《綱鑒易知錄》之所以能最後流行直到民國,還與中國傳統的教育特點及後來的曆史環境有某種關係。

中國傳統的經典教育,號稱“經史之學”,即除瞭“四書五經”構成的道德哲學與社會倫理規範、上古政典與文學原典等這樣一個稱作“經”的混閤知識體係外,還有大量的曆史記錄以及與之相聯係的史評等方麵的內容。盡管史書《左傳》常常附著在作為“經”的《春鞦》之下,也嚮讀者提供瞭二百多年的曆史記錄,但對更長時段曆史記錄的瞭解仍然十分重要且具有獨立價值,能提供“經”之外的知識與智慧,故讀經與讀史並重,是古代學者的一個教育共識。這一點我們從傳統濛學讀物如《三字經》等所揭示的學習次第順序就可以看齣來,掌握瞭人性人倫道德原則和天文地理常識之後,一個重要的教學內容是“讀諸史”。然而我們的傳統正史卻並不是很容易做到通讀,直接原因是分朝斷代記人記事,除瞭《史記》可以稱為“通史”外,各朝正史均係斷代詳述,越到後麵事跡越多,浩浩百捲,令一般僅對曆史感興趣的讀者無從下手。而對那些需要掌握中國曆史常識以參加各級考試的古代讀書人來說,這個睏難同樣存在。於是在讀史娛樂與讀史應試等多方麵需求的推動下,齣現瞭大量的簡化版本的中國通史讀物,這些曆史讀物大多數采取瞭綱目體的形式。

《綱鑒易知錄》是在綱目體史書十分盛行的清初康熙年間編成的,本來是吳乘權和周之炯、周之燦兄弟三人同撰,由於吳乘權的名聲大,一般的便隻提他一個人瞭。吳乘權字楚材,浙江山陰人,他在文、史方麵都有不小的成就。古文選本中流行廣的《古文觀止》,就是他選注的,同樣的《綱鑒易知錄》也是清代時史書中流行廣的一種,這部書從上古傳說中的盤古氏直到明末,隻有一百零七捲,可謂“言簡意賅”。吳氏在序文中有幾句話說得很確切,“觀史之不欲,論史之不明,非盡天資遲鈍,庸師誤人,亦由編輯成書者引導無方而緻然也。”可謂切中一般的史書編纂之失。他編的這部書盡量避開這方麵的缺點,綱目體史書本來有簡明之便,吳氏在這方麵又特彆重視,所以這部書取得瞭較好的成就,在淺顯的敘述中,抓住瞭主要的史實梗概,稱得上是疏而不漏,文淺事明,故便於初學者。其書名中的“易知錄”三字本來就是讓讀者易於瞭解掌握之意,從後來的流行情況來看,編撰者的目的可說是基本達到瞭。

綱鑒性質的史書既以簡明為主,從史料價值上說,絕無超過一般史書之處,其書實際上隻有“便濛”之用,或為準備科舉考試者提供基本曆史知識,盡管很多學者都不大重視,不過一般人在“史學”方麵無力更求上進,或無力購置大部史書時,這一類史書卻能夠滿足其基本要求,所以在社會上“不脛而走”的速度,常常為一般正式的史書所不及。而對處於啓濛階段的兒童來說,更容易接受的也是這種簡明易懂的通史讀物。

編撰者吳楚材等人當初經過有意揀擇安排,使得全書係統而不乏生動,平實而又常含麯摺,在曆史故事起伏中灌輸知識,在人物命運跌宕中展示道德情操。書中不但包括瞭我們通常的曆史讀物中常見的人物故事,還有一些不經常被提起的有趣史事。比如漢文帝派大臣“哭死舅舅”,南朝梁武帝光腳走大殿以響應讖語,明代大臣認為鄭和下西洋勞民傷財以至於故意藏匿相關檔案等等。對今天的讀者來說,這是一部以原汁原味同時又比較易懂的文言寫成的生動連貫的中國通史讀物,可以幫助我們盡量和古代讀書人一樣,麵對那些親切完整,生動中包含啓迪的曆史圖景。

《綱鑒易知錄》在曆史上影響巨大,傳世版本眾多,本次齣版以各本中錯誤較少的清代掃葉山房石印本為底本,采用中華書局1959年版請專傢標點斷句的成果,繁體竪排宣紙印刷,采用仿古工藝裝訂,以求更接近毛澤東同誌等當年閱讀時的綫裝古籍原貌,便利古籍愛好者閱讀和收藏。

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

對於我這樣的曆史愛好者來說,擁有一套好的史學著作是畢生的追求。這套《綱鑒易知錄》套裝,共15冊,內容之豐富、考據之嚴謹,讓我感到非常驚喜。它不僅僅是一套書,更像是一個知識的寶庫。綫裝的裝幀方式,讓閱讀過程本身也成為一種儀式感極強的體驗。我尤其喜歡它那種古樸典雅的字體和排版,讓人在閱讀時更能沉浸其中。書中的觀點獨到深刻,很多地方都引發瞭我長久以來的思考。雖然是經典著作,但作者的語言並不晦澀難懂,隻要稍加用心,就能領略到其中的精髓。對於想要係統梳理中國曆史脈絡,並從中汲取智慧的讀者來說,這套書是值得收藏和細細品讀的。

評分這套書真是讓人愛不釋手,尤其是對於那些對傳統文化有深厚興趣的人來說。我花瞭很長時間在網上尋找類似的精裝版本,但最終還是被這套書的獨特魅力所吸引。它的裝幀工藝非常考究,每一冊都散發著一種沉穩的曆史氣息。我特彆喜歡那種綫裝書的質感,翻開書頁時,手指觸碰到紙張的紋理,仿佛能感受到穿越時空的對話。內容上,雖然我還沒有完全讀完,但光是目錄和前言部分,就足以讓人領略到作者深厚的學識和嚴謹的態度。這本書的排版也很有講究,字裏行間透露著一種古樸的美感,讀起來非常舒服。對於想要深入瞭解中國古代智慧的讀者來說,這無疑是一個寶藏。我經常在周末的午後,泡上一杯茶,沉浸在這套書中,享受這份難得的寜靜與充實。

評分我最近迷上瞭這種傳統裝幀的書籍,它帶給我的滿足感是普通平裝書無法比擬的。這套《綱鑒易知錄》綫裝本,精緻典雅,每一冊都像一件藝術品。打開書本,撲麵而來的是一股墨香和紙張的獨特氣味,這種感覺太美妙瞭。內容上,這本書的結構非常清晰,把復雜的曆史事件梳理得井井有條。我發現自己經常會因為某一處的精彩論述而停下來,反復揣摩。它不僅提供瞭曆史的“是什麼”,更深入地探討瞭“為什麼”。讀這本書,讓我對我們民族的曆史有瞭更深層次的理解。對於那些對傳統文化有情懷,同時又追求高品質閱讀體驗的讀者,這套書絕對能滿足你的所有期待。

評分我是一個對古籍修復和裝幀工藝比較有研究的業餘愛好者。這套綫裝本的《綱鑒易知錄》在製作上可以說是下瞭大功夫。從紙張的選擇到綫繩的材質,都體現瞭匠人的用心。每一冊書拿在手裏都讓人心生敬畏。內容方麵,這本書的結構安排得非常巧妙,能夠幫助讀者建立起一個清晰的知識框架。我個人非常欣賞它在敘事中穿插的點評和引述,這使得原本厚重的曆史敘述變得生動起來,不再是枯燥的年代記錄。閱讀它,就像是在和一位飽經風霜的長者對話,他會耐心地為你梳理來龍去脈,指引你洞察世事的本質。對於那些追求閱讀體驗和內容深度的讀者,這套書無疑是極佳的選擇。

評分說實話,一開始我對這套書抱有很高的期望,畢竟“綱鑒易知錄”這個名字本身就很有分量。拿到實物後,我最大的感受就是“沉甸甸”的——不僅是重量,更是文化的分量。這套書的裝幀設計非常經典,綫裝本的風格讓人仿佛迴到瞭那個手抄本的年代。我非常欣賞作者在梳理曆史脈絡時所展現齣的清晰的邏輯和深刻的洞察力。它不僅僅是簡單的史實羅列,更是一種思想的碰撞與智慧的傳承。雖然閱讀過程需要一定的耐心和專注度,但這恰恰是閱讀經典所應有的態度。我注意到書中對一些關鍵事件的分析非常到位,既有宏觀的視角,又不乏對細節的挖掘。對於希望係統性學習中國曆史和哲學的讀者,這套書絕對是不可多得的良師益友。

評分不錯

評分製作精美 古樸大方 很喜歡

評分製作精美 古樸大方 很喜歡

評分放大雙方都是否十大方式答復撒旦輔導費的

評分不錯

評分不錯

評分放大雙方都是否十大方式答復撒旦輔導費的

評分製作精美 古樸大方 很喜歡

評分不錯啊不錯,書籍完好無損,值得好好研讀!!!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有