具体描述

编辑推荐

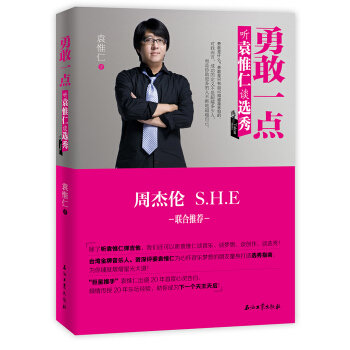

红袖添香网大神笔本本继顾漫《何以笙箫默》后,又一部震撼视觉与心灵的青春盛宴,成就无数少女的校园王子梦

惊喜四重礼豪气大放送↓唯美明信片1张

↓佟智谦番外+许北番外+小样番外=3篇番外

每个人都有一个青春,在那样的年纪里,我们都有永远写不完的故事。

内容简介

我仿佛看见青春已开始和我保持距离,所有和青春有关的幼稚、轻狂、放纵、愚昧等等,都不再与我有关联,我在这里给人生划一条分界线。我的前半生哭过笑过,幸福过痛苦过,我打过别人耳光也被别人打过,我用心呵护过爱情也被爱情伤过,但,都过去了。

我跟自己说,都过去了。

我抓住过去这只长得像蜈蚣一样的东西,一下一下拔掉它的腿,一条又一条,我给它每一条腿取名,一个叫悲哀,一个叫快乐,一个叫佟智谦,一个叫许北,一个叫莫心瑶,一个叫某个顾轻……

这样的我只留下它一只腿,许它名,不倒的顾轻。

我说,你,向前走,不要停。

我踏出这前半生的门,不回头,不回头。

作者简介

笔本本,红袖添香网签约作家。《何以笙箫默》中的何以琛说:“如果世界上曾经有那个人出现过,其他人都会变成将就。而我,不愿意将就。”爱极了这句话。写文于我,是一份不将就的爱好;而爱情,我也一直在等待一个不将就的他。

精彩书评

★记得彼时看《何以笙箫默》,看到中毒,如数描摹以琛默笙的爱情,总怀疑自己从未真爱过,如有幸能遇到一位类似何以琛的男子,性情再冷淡的我大抵也会飞蛾扑火,死亦无悔。而今翻阅这本《你是我心头抹不去的忧伤》,熟悉的感觉再次涌上心头,青春,深爱,误会,兜转,痛与笑,似片片星光坠落,一遍一遍,撩拨我们的心弦。它让我重新变回那个躺着仰望天空的孩子,在丰盛奢靡的青春里欢喜悲泣。喜欢此书,不尽言。——魅丽优品主编 李健

★一本书如果能给我三次惊喜,就值得入手。第1次惊喜有让人眼前一亮、勾起阅读欲望的书名,第二次是点到为止、恰到好处的简介,第三次是精心设计、悬念起伏的选段。就这个标准而言,这本书做到了!

——搜狐网友 半粒糖

★很喜欢这本书里的一句话:“我们都该为爱努力,为自己的心而活。就算那么不应该。”这本书为我指明了爱情的方向,让我重拾寻找幸福的勇气。一本好书,果真是良师益友。

——新浪微博读者 安晴

目录

第一章:你从阳光深处走来第二章:友情和爱情没让我选择

第三章:你给的第一个小幸福

第四章:邀请你来我的世界常驻

第五章:晒晒我们的小疯狂

第六章:情敌貌似在挑战

第七章:情人节不需要花

第八章:我在你们的暧昧中败了

第九章:无关他的那些日子

第十章:痛的时候就要自己扛

第十一章:精神依赖,收入囊中

第十二章:以这样的身份见面算不算孽缘

第十三章:或许,我们都该为爱努力

第十四章:旅行没了,青春里谁做主

第十五章:如果我们没有那么多错觉

第十六章: 无法原谅的错

第十七章:天亮了,我们如何面对彼此

第十八章:他说,你给我好好走

第十九章:怎样把真实的内心呈现给你看

第二十章:以我为中心,世界就小了

第二十一章:假装不痛,固执快乐

第二十二章:命是你我无法抗拒的毒药

第二十三章:快乐总是折扣太多,伤痛永远不打折

第二十四章:能不能到此结束这一切

第二十五章:有时候想听你说一句,想你

第二十六章:爱情里,你付出的越多就越弱

第二十七章:我可以笑着面对一个伤害过我的人

第二十八章:认真和你说再见

第二十九章:狗屁友谊

第三十章:向前走,向前走,不回头

第三十一章:想象你一直在身边

第三十二章:有一个幽灵它一直跟着我,折磨我

第三十三章:心事被分担的感觉

第三十四章:如果你知道,可不要原谅我

第三十五章:和你在两个看不见彼此的地方

第三十六章:对不起,没关系

第三十七章:怎样珍惜你才不会失去

第三十八章:你的笑在我心间徜徉

第三十九章:忘了说再见

第四十章:我负担不起任何人的等待

第四十一章:你会祝福我们的,对吗?

第四十二章:朋友就一垃圾桶,你有多少垃圾往我这倒,使劲倒

第四十三章:我们都忘了过去好吗

第四十四章:我们都是坏孩子

第四十五章:我才是个坏孩子

第四十六章:请忘记顾轻,她已走丢,失了方向

第四十七章:有时候错误就是这么地好犯

第四十八章:错误也可以分担吗

第四十九章:我们都要好好的

第五十章: 我的这些日子,只有自己

黄静篇:

(一)我和她的友谊,不单是朋友

(二) 我的爱情,我不允许

(三)我若一开始就是一只流浪的猫

(四) 猫在撒野

(五)你要好好的

第五十一章:我相信,她是幸福的

第五十二章:我的生活开始步入正轨

第五十三章:亲爱的,加油,你会很好

第五十四章:世界小时,总会遇见

第五十五章:人在屋檐下

第五十六章:要么走,要么留下,和他们融到一起

第五十七章:还有勇气相信未来

第五十八章:我的忙碌,别人的天长地久

第五十九章:除了祝福,还有什么

第六十章:原来,原来不是那意思

第六十一章:轻松两日

第六十二章:你是快乐的吗

第六十三章:噩梦好可怕

第六十四章:我们是不是被魔鬼附了身

第六十五章:寻你而去

第六十六章:离你这么近

第六十七章:如果这一切只是噩梦

第六十八章:我还以为自己死了,死在梦里

第六十九章:噩梦结束了

第七十章:该回去了,回家

第七十一章:走过青春,路过幸福,他们都走出顾轻的生命

佟智谦篇:

(一)这个在我脑海里肆意游荡的丫头

(二)她以为这样就是再见

(三)你能安稳在我身边

第七十二章:结局

番外一:他最勇敢的决定:继续爱你

精彩书摘

第一章:你从阳光深处走来他叫谦,全名佟智谦。我喜欢他的名字,因为我坚信名字里有谦字的人一定是个翩翩君子。

我认识他从初中开始,那时我有一个花痴的同桌,每天都会跟我念叨这个人,我捂着耳朵听。

“他个子高高的,身材也好……”

“他喜欢运动,篮球、跑步……”

“他鼻子最好看,不,嘴巴也好看,嗯……脸型也好看。呵呵……”

她那仰着头傻傻笑的模样应该就是喜欢一个人的状态吧,她想到他就会合不上嘴角,她想到他就会心窝暖暖。

我一贯地边听边敷衍她,点头点头再点头。有一天我觉得我的头如果再继续点下去,我想我会抬不起来了,也许脖子会断掉,我用手摸摸它,确定它还在,微笑的转过头对我那可爱的欧巴桑同桌说:“亲爱的小晴,什么时候把你心上人带给我看看吧。”

这次轮到她不停地点头。只是我们的区别在于各自心情不同,她兴奋地可以点两天两夜都乐此不疲的。

在某个秋高气爽的周末,小晴拉着我到她家小区里的篮球场上,我就见到了传说中的谦。他给我的第一感觉就是阳光,很温暖,而且,我信心满满地觉得他,会是,我,的。

我也不知道哪里来这种莫名其妙的心情,但我承认我不是个好朋友,很快,快到小晴喊着他的名字,然后他很快跑过来一样的快,就这么快。

他过来之后一直看着我,我也看着他,直到他脸上有那么一点害羞的红时,我收回目光,心里想,他长的真好看。

小晴张口想介绍我时,他打断她,对着我微笑,说出了我的名字,“顾轻。”

我想我的脸一定是红了,心跳的扑通扑通的,像是要跳出我的身体一样。

只是让我绿了脸的是他又加了一句:“顾城的妹妹。”

我很不开心别人这样认识我,我是一个单独存在的个体,有自己的名字。

所以我很不满地的告诉他:“错!我叫顾轻,他是顾轻的哥哥。”然后别过头去。

他开始哈哈笑,“小孩子气!”

我瞥了他一眼,没有什么效果。于是用力把手握成拳头竖在他眼前,恶狠狠地说:“笑—笑—笑屁呀!”

他这才停下来,嘴边换做含着似有若无的邪笑,“小丫头这么凶,会嫁不出去的。”

说完他转身,走了几步又回头看看我然后毫无形象地大笑。莫名其妙,我嗓门一大冲他的背影喊:“你最好看着我到底嫁不嫁的出去!”

我们就这样算相互认识了。

偶尔从他班级门口路过,谦看到我会在窗口冲我笑,我喜欢对他做鬼脸然后甩头就走,走得不远,他吹一声口哨,我假装没听见,继续走,回我的教室。

“成绩不错嘛,好好学习呀!”谦拿粉笔头丢我满身,我黑着脸转过来,捡起几个地上的粉笔头,他却靠在门边淡淡地笑着,我的手就停在半空,下不去,那个恨呀!

他无比欠揍地走过来揪我额头上短短的刘海,我一生气把手中的粉笔按在他身上,使劲搓几下,退后两步看我的成果,自己得意哈哈笑着。

他一脸严肃地看着我,冷不防敲我的脑袋:“你这姑娘够色的,往哪摸,那么开心!”

我摸摸被他打痛的地方,远离他一点,定睛一看,瞪着眼睛尖叫一声“啊呀”然后逃命似得跑了。

我发誓我不是有意往他胸口按的。丢大了!

后来谦忙着中考。

体育考那天我和小晴跷了课偷偷躲在角落里给他加油。他在运动方面很好,所以这样的考试压根是小菜。

“我们给他送水吧!”小晴拉着我。

我说,“我不去。”

“那你在这等我。”她自己去了。

我看见他对着她笑,竟有些闷气,自己跑回教室,爬楼梯的时候还不小心摔了一跤,火冒三丈的我用力跺脚。

“不上课在这干吗?”班主任的声音从头顶传来。

我惊恐,装模作样捂着肚子抬起头小声地说,“肚子疼上个厕所。”

说完忍着膝盖的痛往教室走。

第二章:友情和爱情没让我选择

中考在即,我知道他应该很认真地在准备,所以我尽量避开他的教室走。

中考结束后,他离开学校,我再见不到他。有时晚自习路过他教室门口,黑漆漆的一片,探头去看他曾坐过的位置,一星点的光亮折射到我心头,突然就涌出一大块一大块失落感,感觉空空的,还有些莫名的烦躁。

时钟分秒不停地转动着,小晴旁边阳台上的沙漏不知反复了多少次。

我在迎接期末考的忙碌中渐渐淡忘了那些感觉。

考试结束后到学校拿成绩单的那天下了小雨,我没有带伞,就那样感受这炎炎夏日里它给天地带来的少许清凉,走在熟悉的校园小道上,什么都不想。

没想到会遇到他,他撑着伞站到我面前对我微笑,好一会儿,我才想起今天是他中考分数出来的日子。

“为什么淋雨?”他换个位置,走到我身旁问。

我说“雨中漫步是件浪漫的事。”

他不语,陪我走。

把我送到教室门口他说要回去了,要我好好学习,考个好高中。

我大胆猜想他没考上理想的学校。

“都是暑假了,玩的时候。”我吐吐舌头。

他瞪着我食指敲我的脑袋“丫头你初三了,别想玩了!”

我嘟嘟嘴又撇撇嘴,“是吗?”摇摇头然后招招手,“拜拜。”

我进了教室,第一眼就看到小晴仇恨的眼神。我坐下来笑呵呵地说,干吗用那种眼神看我,害怕人的!

她不理我,算我自讨没趣,不再说话。

老师来了又走了,预示着我们也可以回家过暑假了。

走出教室,“顾轻!”小晴喊住我。

我很开心的转头冲她笑,“哎!”

“你是不是和佟智谦在一起了?”她侧过去半个身子问我。

“我们有没有在一起你不是最清楚嘛!”我拍她的肩。

她突然就哭了,蹲在地上,我跟着她蹲下来,奇怪的,我想陪她哭可是找不到理由,只能看着她。;

不一会儿,她擦干眼泪冷冷的对我说,“你喜欢他对不对,你为什么不告诉我,你明明知道我那么喜欢他,你还……顾轻你真是个白眼狼,你怎么可以这样对我,我早该知道的,他第一次跟我提到你时我就该知道他喜欢你,我不该让你们后来还认识的,都怪我自己笨,顾轻,以后我们就当不认识,我没有你这个朋友!”说完她跑掉了。

我站不起来,腿麻了,血液不知道是怎么流动的,脑袋里不停地重复她的话,一遍又一遍,然后我恍悟了两件事,一,我好像失去了这个朋友,二,原来谦早就暗恋我,哈哈,我不知道是不是血液上不了脑袋导致我神经质的傻笑,还是我就是这样一个坏女生,背叛朋友还不觉得有什么不对。

回家后我打电话给晴,意料之内她不接,我挂了电话。后来我连续三天打电话给她她都不接,我放下电话,够了,这就是我的极限了,我只做到这样,对不起了。

暑假在我数不清多少个小时和摸不到东西南北的日子里被我过到了头,开学一周后,我还是忍不住好奇心去找班主任问他小晴怎么没来,他告诉我她转学了。虽然并不吃惊,但我伤心她这样放弃友情,当然她也放弃了爱情,因为我一直相信只要努力争取没有得不到的。

我从不相信缘分这东西,可是它发生在我和谦的身上,我毫无理由的相信了。

本来晴走了我就再也不会知道关于谦的事,我想就这样淡忘的,可是我去上计算机课时在我的电脑里看见一份名单,它是一所普通高中的录取名单,里面都是我们学校的学生,我在那上面看到了他的名字。

我耸耸肩膀,这不是我意料之内的事哦,这是缘分。

人生的第一个大考,人们都说这是一次转折点。我尽了自己的努力做题,但十多天后的分数让我没有心思考虑学校的事情,分数比在校三次模拟考平均分还低。

我躲在房间里偷偷流过泪,有时觉得上帝很不公平。

任父母去操办学校的事,忙完了他们告诉我,让我开学去汇龙读高中。

他们说,假如上帝给你关了一扇门,那他定会给你开一扇窗。

不记得过了多少天,我想起,那个名字如翩翩君子的人也在那个学校。

第三章:你给的第一个小幸福

漫不经心地度过了暑假,也许期待也许兴奋,总之都是一种很美好的心情。

当这里有一个想见的人,再多挫败感也化虚无,再多遗憾也不复存在。

你就在我前方不远处,只要我稍稍加快步伐,就追得上!

不好意思,谦,我们又在一个学校了。

我没有着急去找他,我觉得如果我们能在校园里不期而遇的话,会更让人怀念。

想过很多种我和他相遇的情景,比如在教学楼旁边那条长长的两边种满梧桐的小道上,我们擦肩而过,再回眸一下,或者在花园内的鹅卵石小广场上,我踩着踩着,一抬头就看见他……

没想到和他是在同一个操场上体育课,我在跑步,两圈,第二圈我随意一瞟看见了他,顿时眼睛就亮了,那时他在打球,没看见我,跑完步后,我累趴在草坪上用我非常好的视力看他打球。

他终于吃惊地看到我,我招招手冲他笑,他跑过来:“你怎么在这里?”

“过来玩的呀!”我逗他。

“胡扯!”他打我的头,“臭丫头没好好学习吧!”

然后他回去继续打球,我一直看到下课,他时不时会对我笑笑。

有时我会去买瓶水然后朝他晃,阳光下他大汗淋漓的向一脸灿烂的我跑过来,一把抢过我的水,好像他慢一秒我就会不给他一样。

我很开心。

“丫头,那个,都自己送来了,以后就跟着哥吧!哈!”那天他把我拽到学校的情侣圣地,紫藤花长廊上,跟我说这句话时显得很随意,像只是做了一个无关紧要的决定:收养一只流浪猫。

我装傻地问:“什么意思?”

他摸宠物一样摸我的后脑勺,我有种不好的预感,他果然扣住我的头说:“以后跟着哥给你面包吃给你牛奶喝给你帅哥看,怎么样!”

我转着眼睛,“帅哥在哪?在哪?”

他拽着我的头发将我的头转向他,笑眯眯地,“哼哼哼哼,这呢!”

“切——你就这么表白的,谁敢跟你呀!”我不要命地说,一边挣扎着想脱离他的魔爪。

他一直抓着我的头不放,我坐在地上挤出两滴眼泪大喊,“疼死了!”

他紧张地蹲下来,一脸抱歉的表情,“我帮你揉揉吧。”

我不理他,他轻轻地揉着刚才被他捏疼的地方,深含它意地问我,“怎么样?”

我没出息地咧着嘴笑,点头说,“好。”

就这样我没心没肺的和他在一起了。

那时我还不知道小晴就在隔壁的初中部里,当我知道时,我大概也猜出她转学和留级的原因,因为谦在这里。也许又令她想不到的是我阴魂不散的也跟来了,而且本来没有在一起的我们现在才是真的在一起了。

反正已经成了坏人,我也就无所顾忌的继续我美好的青春爱情。我不会因为这样而放弃我勇敢追求到的幸福。

我记得我跟谦说过我见到他第一面时我心里的想法,他问我为什么那时就那么笃定他是我的,我很诚实地告诉他我不知道。真的不知道。

其实我没有告诉他和他在一起的那一刻我心里又一个新想法,我觉得这辈子就是他了,认定了!

这就是我的想法,很简单,很简单。

同在一个地方难免会遇到,谦带我出去吃饭时正好遇到小晴,我跟她对视一眼,她似乎仍不想搭理我,我是随性的人,她跟我说话我就跟她像从前一样,但她,还是,走了。

“你们怎么了?”谦看着我问。

“决裂了呗!”我坐下来,故作镇定,其实刚才心里也很紧张,不,是有点期待,毕竟曾经是要好的朋友。

“和好吧!”谦在我对面坐下。

“她喜欢你!”我撇着嘴盯着他,“别告诉我你不知道。我不信!”

“我知道。”他一点不惊讶。“她跟我说过。”

“然后呢?”小晴竟然表白了?她那么胆小的人,够有勇气,我在心里给她鼓掌。

“我把她当妹妹看。”谦认真地说。

“你伤了一个少女的心啊!”我啧啧几声。

“你不也伤了那个少女的心!好意思!”他拿筷子指着我的嘴唇,“看你那嘴巴,薄唇,薄情之人!”

“小心我薄你的情!”我也拿筷子,一把打开他的筷子,却不想他的筷子掉在了地上。

他瞪着我眼睛好像在说,你敢!

我噘嘴,吐出下唇片胡乱摇着头,哼!你自己也是薄唇。

第四章:邀请你来我的世界常驻

周末不忙时我喜欢让他陪我去乡下,去看看麦田看看朴实的农夫,他们在田里劳作,不辞辛苦,因为想到秋天会有满满的收获。我还喜欢看一群孩子嬉闹玩耍,从他们身上寻找童年的快乐。看到他们我才看到世界上最纯真最真实的快乐,我喜欢这里。

我带着谦坐到高高的大堤上,看这小村庄的忙碌。他说他从没来过乡下,我撒一大把鄙视给他。

谦躺下,伸开他结实的右臂膀,我看看他,笑呵呵的枕在他的臂弯里,那感觉就是幸福。他望着天空我望着他,他的唇一张一合,问我一个无厘头的问题,“丫头,你说我们能在一起多久?”

“我觉得,我们以后会结婚的。”我玩弄着一棵青嫩的小草,有心无意的回答他。

他轻轻打了下我的脑袋瓜子说“小丫头没看出来呀,都想跟我结婚了,哈哈……我还没想过要不要娶你呢,哈哈………”

他的笑声在我耳边反复反复,我发着呆,不想说话。

下午三四点钟时,他温柔地弄醒熟睡的我,牵着我的手带我去车站坐公车回家,车上我还是半迷糊的状态,不待我反应他已把我送到了小区附近,我晃晃脑袋,想清醒过来看看他的模样,和他再说几句话,他却扶正我的脸,薄凉的唇浅浅落在我的额头上,我突然清晰地记起在大堤上的睡梦中我梦见他亲了我的嘴角。

“你今天是不是给了我一个不完整的吻?”我眨着汪汪大眼去捕捉他眼神中的每一丝情愫。

他坏笑地看着我,食指抬起我的下巴:“你是想索要一个怎样完整的吻?小丫头。”

我瞬间产生了一个勇敢的想法并迅速地行动了,我扶上他的肩膀轻巧的在他唇上亲了一下,在他没反应过来时,我捂着剧烈跳动的小心脏逃进了小区里,站在楼下大口大口地喘气以平静我乱七八糟的心情。

等到呼吸慢慢平稳,我若无其事地回了家。

晚上他打电话很严肃地说:“以后这种事情要男生来做,你说这要是被人知道多丢脸啊,小姑娘家家的不懂矜持下,脸皮还够厚的!”

我被他说的半天憋不出一句话来,只能拿着手机沉默,在这边下拉一边的嘴角对他表示鄙夷,

他听不见我说话,小心翼翼地问我“傻瓜是不是生气了啊?”

我依旧不说话,活该你,讨厌!敢说我厚脸皮,不矜持?

他的声音开始充满歉意“丫头我错了,你说话好吧,我是跟你开玩笑的,我很高兴的,我喜欢你这样,多大胆,多霸气…真的……”

我在心里偷笑着,想着如果我再不说话他会没完没了的继续他的自我反省,所以我大方地开口了“下次记得还给我!”

他无语了。

我咯咯的乐呵着。

“你这笨蛋……真是……不要跟别人说这种话啊!”他也许被我吓到了说话都不顺溜。

后来就只能听到电话两头的人儿在傻傻的笑声。一直延续到了我的梦中,美美的,甜甜的……

……

用户评价

这本书的结构设计,简直是匠心独运,它仿佛是由无数个精密咬合的齿轮构成的复杂机械。章节之间的过渡常常出人意料,但细想之下,却又发现这种跳跃本身就蕴含着某种逻辑,一种超越传统线性叙事之外的内在联系。我特别喜欢作者在叙事视角上的频繁切换,有时是局外人冷静的观察视角,有时又是角色内心最私密的第一人称独白,这种切换带来的信息差,极大地增强了故事的悬念和多维度解读的可能性。它要求读者必须保持高度的专注力,否则很容易在这些看似不连贯的片段中迷失方向。然而,一旦你适应了这种节奏,你会发现,正是这种非线性的编织,才最终勾勒出了一个更加完整、更加真实的“全景图”。这对于习惯了直接叙事的读者来说,是一个不小的挑战,但回报是巨大的——一种被智力充分调动的阅读快感。

评分我对这本书的配角群像刻画印象尤为深刻。很多时候,配角往往是推动主角命运的工具人,但在作者笔下,即便是昙花一现的小人物,也拥有着自己完整的世界观和无法言说的过往。他们的每一次出现,都像是在主角既定的轨道上投入了一颗小石子,激起了层层涟漪。尤其是那位总是沉默寡言的邻居,他似乎从不主动参与主角的生活,但他的每一个细微的动作,比如清理门廊上的落叶,或者只是在窗边驻足的那个瞬间,都散发出一种强大的、无声的象征意义。这种对“边缘人物”的关注,让整部作品的现实感和厚重感大大提升,它提醒我们,生活是由无数个平行宇宙交织而成的,每个角落都有其独立的悲欢离合。这种对群像的细腻处理,显示出作者深厚的观察功力和人文关怀。

评分这本书的叙事节奏把握得真是到位,开篇的几章,那种娓娓道来的感觉,像极了秋日午后,阳光透过稀疏的树叶洒在旧木地板上的光影,带着一丝慵懒却又蕴含着某种不易察觉的张力。作者对环境的描摹细腻入微,我几乎能闻到空气中弥漫的尘土和陈旧纸张的味道。人物的内心挣扎,那种从微妙的日常琐事中渗透出来的压抑感,处理得极其克制,没有大开大合的戏剧冲突,反而让人在细枝末节处感受到人物灵魂深处的震颤。尤其是主角面对抉择时的那种犹豫不决,不是简单的优柔寡断,而是一种被过去和未来同时拉扯的复杂心绪,作者用极具画面感的语言,将这种“进退两难”的状态刻画得淋漓尽致。阅读的过程中,我常常会停下来,反复咀嚼某些段落,思考人物选择背后的深层动机,这种“慢阅读”的体验,在如今快节奏的阅读潮流中,显得尤为珍贵。它不是那种读完就扔的消遣读物,更像是一杯需要细品的陈年佳酿,每一次回味,都能品出新的层次和况味。

评分这本书的语言风格,简直就是一场华丽的文字盛宴,那种老派的、带着古典韵味的表达,让人仿佛穿越回了某个特定的时代背景之下。它的句式结构复杂而多变,大量运用了长短句的交错搭配,读起来有一种抑扬顿挫的音乐美感。我特别欣赏作者对于意象的运用,那些看似信手拈来的比喻,实则精准地击中了情感的核心。比如,书中某个场景对“破碎的镜子”的比拟,立刻就构建了一个关于“自我认知崩塌”的宏大意象,极具冲击力。更难能可贵的是,作者在保持这种高水准文学性的同时,并没有牺牲故事的可读性。情节的推进虽然是内敛的,但情感的暗流却始终涌动,像地底深处的岩浆,虽然看不见,却能感受到那股翻滚的热量。对于追求纯粹文字美感的读者来说,这本书绝对是不可多得的佳作,它挑战了读者对语言的理解边界,也极大地满足了对“美文”的渴望。

评分老实说,一开始我以为这是一部很沉重的作品,毕竟从名字就能感受到那种厚重的基调,但阅读过半后,我发现它在探讨“重量级”主题时,却展现出了一种近乎轻盈的哲学态度。它没有试图给出任何明确的答案或救赎,而是将所有的问题和痛苦摊开来,任由读者自己去体会和消化。这种“留白”的处理非常高明,它迫使读者从被动的接受者,转变为主动的思考者。书中关于时间流逝和记忆重塑的探讨,尤其引人深思。作者用碎片化的叙事手法,模拟了人类记忆的不确定性,某些事件在不同时间点被回忆时,其色彩和意义都会发生微妙的变化,这种对主观现实的捕捉,非常具有现代性。它不是那种讲故事的书,更像是一面折射人生命运的棱镜,折射出各种复杂的光怪陆离。

评分ok

评分话说!~只能用快,好,来形容啦!~嘻嘻!`下次再找你!~

评分女儿爱看的书

评分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分话说!~只能用快,好,来形容啦!~嘻嘻!`下次再找你!~

评分支持京东!

评分不错

评分好看呐,到货也很快

评分东西还不错,赞一个??

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![与魅共舞(卷一) [My Date With Ghost] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11854884/5694d6ceN10437382.jpg)