具体描述

基本信息

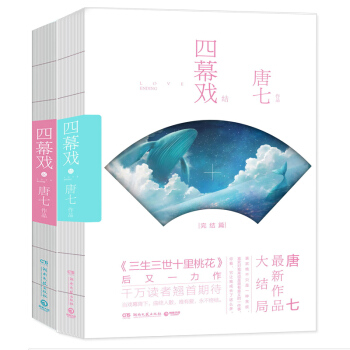

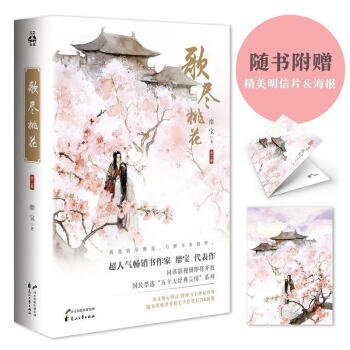

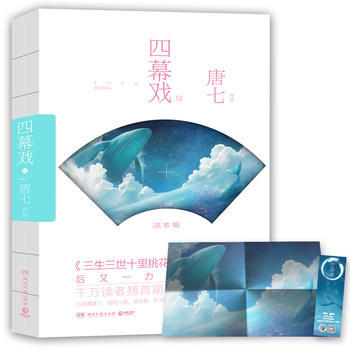

书名:四幕戏 结

:39.80元

作者:唐七

出版社:湖南文艺出版社

出版日期:2017-04-01

ISBN:9787540479985

字数:280000

页码:304

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

★重量级畅销书作家唐七 作者唐七,曾用笔名唐七公子,当代中国极具畅销力、影响力的青年作家之一,成名作《三生三世十里桃花》《华胥引》《三生三世枕上书》系列。 ★千万读者翘首期待,唐七*作品《四幕戏》大结局 ★《三生三世十里桃花》后又一力作,一部令人猝不及防的爱情小说 ★当戏幕降下,曲终人散,唯有爱,永不终结

内容提要

'喜欢绝不只是一种贪欲,喜欢对我来说是很有意义的一件事,你看,它让我成长了这么多。 '

只有在他面前,她才会那样肆无忌惮地哭泣;

只有在他面前,她不在意显露出自己的懦弱胆怯;

只有在他面前,她会是这样纤柔妩媚的聂非非。

《四幕戏》结局篇登场,若爱有他生,愿给你深深的爱。

目录

作者介绍

唐七

曾用名唐七公子。

四海为家,过闲散人生,写连篇梦话。

作品:

《华胥引》

《三生三世十里桃花》

《三生三世枕上书》系列

《岁月是朵两生花》

《四幕戏·起》

文摘

序言

用户评价

这本书的语言风格,我得用“内敛而锋利”来形容。它不追求华丽的辞藻堆砌,但每一个用词都像是经过千锤百炼的刀刃,一旦出手,必有痕迹。它成功地营造了一种近乎密闭空间的压抑感,让你感觉自己和故事里的人物一同呼吸,一同被困在这个结构里无法逃脱。读到一半时,我甚至开始怀疑自己的判断力,是不是我漏看了什么关键的伏笔?这种“被带着走”的感觉,恰恰证明了作者高超的叙事控制力。它不是那种读完就忘的流水账,而是像一剂慢性的毒药,后劲十足。它迫使你反思自己在面对类似困境时会如何选择。坦白说,这本书更像是对“人性困局”的一次深刻的文学实验,它没有给出答案,但它提供了一个绝佳的视角,让你得以从一个更远、更冷峻的角度去审视我们习以为常的一切。绝对是近年来难得一见的好作品。

评分我必须承认,初读时我有点被它的叙事节奏给“迷惑”了。它不是那种一蹴而就、高潮迭起的线性叙事,更像是一幅层层叠叠的油画,需要你不断地后退、再靠近,才能看清全貌。有些章节的切换,尤其是在不同人物的视角之间跳跃时,初看会觉得有些突兀,仿佛一下子被抛到了另一个时空。但这恰恰是它精妙之处。随着阅读的深入,你会发现,那些看似分散的碎片,最终都在故事的“结”处完美汇合,形成一个无比复杂而又逻辑自洽的闭环。作者对于场景的描摹,也极具画面感,不是那种空洞的美景,而是与人物心境紧密相连的环境烘托。比如某场雨夜的戏,雨声、灯光、空气中的潮湿感,似乎都成了角色情绪的延伸,让你真切地感受到那种被困住、被淋透的绝望。这种高级的、需要读者主动参与构建的阅读过程,让我在读完之后,没有那种“故事结束了”的空虚感,反而有一种“我参与了这场构建”的满足。

评分对于追求快餐式阅读体验的人来说,这本书可能会是一个挑战。它要求你全神贯注,甚至需要时不时地停下来,回味一下刚才读到的那几段对白。它不迎合读者的感官刺激,而是着力于精神层面的挖掘。那种对“现货”这个概念的探讨,从最初的字面意义,逐渐延伸到对个人价值、对承诺、对情感契约的隐喻,这种由浅入深的层次感,处理得极其老道。我个人最欣赏的是,作者在处理高潮部分的情节时,没有采用那种夸张的戏剧冲突,而是选择了极其克制的处理方式——往往是最平静的时刻,酝酿着最大的风暴。比如,在“结”的那一幕,没有声嘶力竭的争吵,只有两个人相对而坐,空气凝固,所有的结局都在沉默中被敲定了。这种“润物细无声”的叙事力量,比任何声光电效果都要震撼人心。

评分这本《现货 四幕戏 结 唐七》……老实说,我是在一个深夜里,被朋友强行安利的。当时我正沉浸在另一本厚重的历史小说里,对这种名字听起来略带“言情”色彩的书提不起兴趣。然而,一旦翻开,那种扑面而来的“真实感”几乎是立刻将我拽进了故事的泥潭。它不像某些流行的网络小说那样,用华丽辞藻堆砌一个虚无缥缈的幻境。恰恰相反,作者的笔触异常冷静,像外科医生解剖尸体一样,精准地剖析着人物内心的那种“纠结”与“无力”。尤其是那几场对手戏,台词的交锋,绝不是简单的你来我往,而是暗流涌动,每一个停顿、每一个省略号,都仿佛被精心计算过,带着一股子化不开的宿命感。读到中段,我甚至放下手里所有的事,只是盯着纸页,思考着书中主角们在做出的每一个选择背后,究竟藏着多少无奈的妥协。它探讨的议题,远比表面的“四幕戏”要深刻得多,涉及到的是人性的脆弱、社会规则的僵化,以及在巨大压力下,个体如何试图保持住自己那一点点可怜的尊严。那种体验,简直像是亲手触摸了生活的棱角,被硌得生疼,却又无法放手。

评分说实话,我原本以为这会是一本沉闷的书,毕竟“四幕戏”听起来就带着一股子戏剧化的公式感。但它完全打破了我的预期。里面的角色塑造,简直是教科书级别的“灰度美学”。没有绝对的好人或坏蛋,每个人都有他不得不做的“脏活”,也有他无法言说的软肋。我尤其对那个配角A印象深刻,他的每一次出场都带着一种近乎病态的理性,让人不寒而栗。但当你翻到他隐藏的日记片段时,那种瞬间的共情和理解,几乎让我拍案叫绝——作者是如何做到在不直接给出解释的情况下,让读者自己去拼凑出人物动机的?这需要对人性有极其深刻的洞察力。它不给你廉价的眼泪,也不提供简单的道德审判,而是强迫你去面对现实中人与人之间那种微妙的、基于利益和情感的复杂博弈。读完,我很久没有从书本中抽离出来,脑子里还在回放那些眼神的交汇和话语的张力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有