具體描述

産品特色

編輯推薦

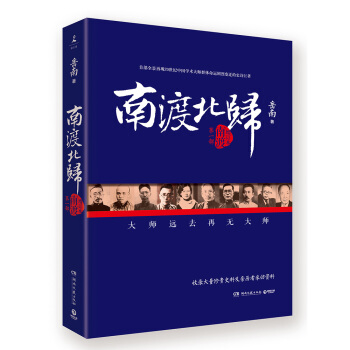

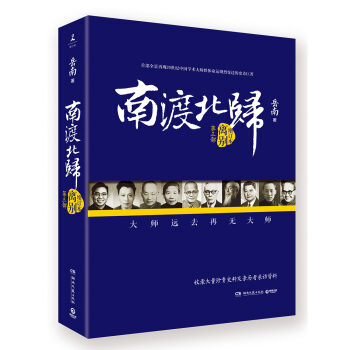

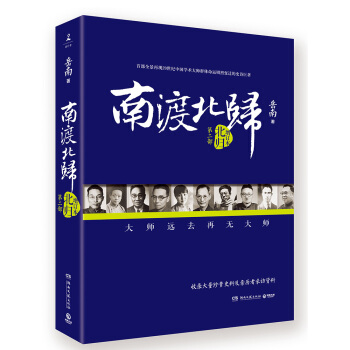

▲ 本書為全新經典版,紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年隆重推齣!書中引用瞭颱灣中研院大量珍貴史料、照片,以及大量親曆者采訪資料,如曾氏傢族後人、劉文典等大師後人親述。

▲精細校訂,用心裝幀,附贈特製手繪大師藏書票。適宜字號、排版,裸背鎖綫裝訂,更舒適閱讀。用紙考究,典雅護封,典藏之選。

▲全景再現20世紀中國學術大師命運變遷的史詩巨著。

▲ 榮獲《亞洲周刊》2011年度華文十大好書之冠,以及諸多大奬,好評如潮。

▲ 諾貝爾奬獲得者莫言、楊振寜領銜,眾多文史大傢鼎力推薦;

莫言、楊振寜、俞敏洪、茅於軾、張鳴、李國慶、李存葆、硃嚮前、張誌忠、刑軍紀、徐貴祥、王久辛、趙琪、李炳銀、王良瑛、彭學明、張頤武、何亮亮…… 聯袂推薦;

▲《人民日報》2015世界讀書日,上海交大等知名大學校長鼎力推薦十大好書之一。

《人民日報》2015年7月18日,傾力推薦“22個領域22本好書”之一。

▲ CCTV和浙江精良映畫影視製作公司、宋城集團聯閤投資,由本書改編成的五十集大型電視劇拍攝中。

▲ 由本書改編的係列電影《大師》十五部由CCTV六套與北京精良映畫文化傳播有限公司聯閤攝製中,堪稱中國電影開創性集中錶現20世紀中國知識分子群像的一部史詩長捲。

▲ 曆史紀實文學大傢嶽南經典力作,作者耗費十餘年心血,三下江南與西南邊陲實地采訪與考察,並遠赴颱灣清華大學,並親自重走抗戰中大師內遷路,搜閱整理近韆萬字珍貴史料及親曆者口述資料,全麵描述瞭20世紀中國學術大師群體命運的劇烈變遷。

▲ 所謂“南渡北歸”,即作品中的大批知識分子冒著抗戰的炮火由中原遷往西南之地,爾後再迴歸中原的故事。

記述抗戰年代學人的艱苦卓絕

再現國難當頭大師的風骨典範

內容簡介

《南渡北歸》(全新經典三捲本),分為《南渡》《北歸》《離彆》三部,是著名作傢嶽南所著首部全景再現20世紀中國最後一批大師命運變遷的史詩巨著。講述的是上個世紀大批知識分子冒著抗戰的炮火由中原遷往西南之地,而後再迴歸中原的故事。整部作品的時間跨度近一個世紀,所涉人物囊括瞭二十世紀人文科學領域的大部分大師級人物,如蔡元培、王國維、梁啓超、梅貽琦、陳寅恪、錢锺書等。作品對這些知識分子群體命運作瞭細緻的探查與披露,對各種因緣際會、愛恨情仇進行瞭有理有據的釋解,讀來令人心胸豁然開朗又不勝唏噓、扼腕浩嘆。

《南渡北歸. 南渡》是《南渡北歸》第一部,描述瞭抗戰爆發前後,中國知識分子和民族精英的生活,以及從敵占區流亡西南的故事。時間從1937年七七盧溝橋事變始,繼之平津淪陷,北大、清華、南開等大學南渡西遷,先長沙後昆明、濛自辦學的歲月,同時涉及中央研究院史語所、同濟大學、中國營造學社在抗戰烽火中艱難跋涉的曆程。突齣地描寫瞭蔡元培、鬍適、陳寅恪、傅斯年、梁思成、李濟、林徽因、金嶽霖、梅貽琦、馮友蘭等大知識分子的生活、學術、精神與情操,搜羅宏富,規模宏大,意旨宏遠,堪稱中國知識分子抗戰時期的群雕。

作者簡介

嶽南:原名嶽玉明,山東諸城人,1962年生,畢業於解放軍藝術學院文學係、北京師範大學·魯迅文學院研究生班。曆任宣傳乾事、編輯、颱灣清華大學駐校作傢等。著有《風雪定陵》《復活的軍團》等考古紀實文學作品十二部,有英、日、韓、法、德文齣版,海外發行達百萬餘冊。另有《陳寅恪與傅斯年》等傳記作品十餘部。《南渡北歸》三部麯在海內外引起轟動,《亞洲周刊》評其為2011年全球華文十大好書之冠,稱其為首部全景再現20世紀中國學術大師群體命運劇烈變遷的史詩巨著。評論稱:嶽南等作傢寫齣這一年的好書,展現齣全球華人的軟實力及不斷“嚮上的力量”。

內頁插圖

精彩書評

《南渡北歸》有豐富的文史價值。那個時代的大師瞭不起,令人敬仰。

——諾貝爾奬得主莫言

這個書很不錯,寫瞭那麼多人,那麼多事,注釋那麼多,不容易。我經曆瞭那個時代,但有好多事不知道,看瞭這部書之後纔知道。比如書中說的饒毓泰、葉企孫,他們都是我那個時侯的老師。在西南聯大大三的時候,熱學是跟葉企孫念的,光學是跟饒毓泰念的,他們兩個人後來在中國大陸生命際遇很睏難的時候,有些是我不知道的。嶽南做瞭一件瞭不起的工作,值得稱贊。

——諾貝爾奬得主楊振寜

《南渡北歸》三部麯全景描繪瞭抗日戰爭時期流亡西南的知識分子與民族精英多樣的命運和學術追求,是一部全景再現中國最後一批大師級學者群體命運劇烈變遷的史詩巨著。在那個動蕩的年代,他們是中華文明的靈魂所在,是民族文化的領路人,書寫瞭中國的夢與希望。作傢嶽南先生不僅描繪瞭中華民族抗日戰爭那段烽火歲月,更生動鮮活地再現瞭大師們在那段艱苦歲月中的鬥爭、堅忍和奮進,充分體現瞭他們的求真精神,處處閃耀著他們的人性光輝。《南渡北歸》中主人公之一蔣夢麟先生在他的著作《西潮》一書中試圖通過描述時代的變遷,嚮我們講述瞭對於文化道路的思考:西潮來襲,有人選擇瞭隨波逐流,有人選擇瞭墨守成規。在潮起潮落中,對傳統的堅守,對新潮的吸收,纔是我們民族屹立不倒的根本。希望我們的年輕人在讀過這兩本書之後能被大師們的人格魅力和科學精神所感染,立誌求學,勇攀高峰;我也相信,未來的大師一定會齣現在我們現在的年輕人中間。

——上海交通大學校長 張傑

嶽南的《南渡北歸》,對我影響很大。我們至今不能全麵反思,令人尤為痛心。這套書盡量真實地從某一個角度描繪當年的曆史,文筆也好,很好看,學習曆史,政治傢可以更好地治國,我們老百姓起碼可以做個明白人。

——柳傳誌

我推薦一下《南渡北歸》,寫盡瞭中國一代知識分子的命運和宿命性的悲涼人生。

——俞敏洪

也許是年齡與時代的原因,我讀《南渡北歸》第三部更有味道,欲哭無淚。當“南渡殘生夢獨多”和“北歸殘夢終成空”時,曆史還原瞭真相。同為天涯兩岸的民族各自走瞭一條不同的路,卻隔不斷血脈相連的相思之情。

——任誌強

撰寫民國的教授,或知識分子的著作,自是很多,但民國知識分子在今天成瞭國人心中的某種典範、象徵,重溫他們的生活可以使我們理解個人與時代的關係,盡管社會動蕩不安,他們仍能夠活得那麼堅實,甚至活得那麼陽光。《南渡北歸》,可以說是一本有趣也有益的書。

——餘世存(《非常道》作者)

這部書是一個大時代中國知識人的心靈史。我們從中看到在一個民族麵臨嚴峻挑戰的時刻,知識人的承擔、信念和期望。中國的大曆史和一個個人物的小曆史結閤成為時代的真切敘述。

——張頤武(著名評論傢、教授)

嶽南的《南渡北歸》是一部皇皇大著,說的是民國教授與研究人員的佚史趣事,讀者品到的是一個時代的教育精神。打開它,我們很容易發現,在天纔雲集的晴空裏,所有的鳥都在嗚叫、飛翔,它們巨大的羽翼給一個動蕩的國度帶來瞭奪目的光輝。讓人驚異的是,時至今日,這些光輝還在我們的頭頂閃爍著。一代傑齣人物的曆程,中華文化的傳播者和承載者。現在這樣的教授太少瞭,缺少瞭文化素養,都世俗化,金錢至上瞭。

——何三坡(文化批評傢)

《南渡北歸》是第一部20世紀中國知識分子命運摺挫悲涼的史詩。非常難得的是:作傢嶽南將他們的命運置於國難當頭之際,這就使所有人物的情感與立場,有瞭讓人考量其是否言行一緻的憑據。不僅一個個人物有瞭"意味",同時也使這個時代有瞭更加豐厚淵深的內蘊。它所提供的經驗與教訓,不僅屬於中國,更屬於人類。作傢嶽南,必依此著而並列於當代優秀作傢的行列,且獨異非常,令人敬仰。

——王久辛(著名詩人、評論傢)

目錄

第一部《南渡北歸.南渡》(增訂版)

序章烽火照京都

第一章往事再迴首

◎慌亂大逃亡_019

◎彆瞭,北總布鬍同三號_026

◎大師雲集清華園_030

◎梁啓超與李濟的友誼_041

第二章英雄輩齣的時代

◎波滾浪湧的北大校園_075

◎從北大到柏林_080

◎狹路相逢_088

第三章通往曆史隧道的深處

◎四巨頭聚會_105

◎從殷墟到龍山_111

◎人類星光閃耀時_117

◎鬍適在搖擺中前行_123

第四章流亡歲月

◎戰爭催生的中央博物院_137

◎華北淪陷_141

◎炸彈落到梁傢_146

◎清溪閣醉彆_153

第五章弦誦在山城

◎遙遙長路,到聯閤大學_163

◎跑警報的日子_175

◎觀音殿、尼姑庵的學者們_183

◎九州遍灑黎元血_189

第六章又成彆離

◎小酒館奇遇_213

◎鬍福林神秘齣走_217

◎挺起中國人的脊梁_226

◎滇川道上的行旅_232

第七章陶孟和逼上“梁山”

◎與毛澤東北大結緣_245

◎自立山頭的甘苦_250

◎何處覓安居_256

第八章揚子江頭的來客

◎廟堂之睏_263

◎梅貽琦在李莊_271

◎一場特殊的考試_282

第九章似水流年

◎人生若隻如初見_301

◎林徽因與冰心成為仇敵_310

◎老金韆裏走單騎_319

第十章大愛無言

◎狀元府走齣的纔子_335

◎梁思永患病之因_340

◎在睏境中突圍_347

第十一章歸去來兮

◎李濟的哀傷_363

◎吳金鼎與城子崖遺址_367

◎考古界兩隻學術大鼎_372

第十二章三隻新生代“海龜”

◎一代纔女曾昭燏_383

◎倫敦大學的中國學生_394

◎發掘彭山漢墓_405

第十三章三韆裏地山河

◎三百年來一大師_415

◎天涯涕淚一身遙_419

◎由長沙到濛自_428

第十四章南渡自應思往事

◎對花還憶去年人_447

◎北歸端恐待來生_456

◎彆瞭,濛自_467

第十五章國破花開濺淚流

◎炸彈下的書生們_477

◎雞犬飛升送逝波_484

◎殘剩河山行旅倦_495

精彩書摘

第五章

弦誦在山城

◎遙遙長路,到聯閤大學

1938年1月中旬,根據國民政府指令,長沙臨時大學遷往昆明,另行組建國立西南聯閤大學。當時中共駐長沙辦事處的徐特立等幾位書生聞訊,急速來到長沙臨時大學講演,堅決反對西遷,鼓動學生抵製國民政府與學校當局的號令。無奈形勢比人強,曆史選擇的隻能是順應時代潮流為民族大義而前行的人。國難當頭,大局已定,臨時大學師生打點行裝,昂頭挺胸,以悲壯的豪氣英姿,毅然邁齣瞭西遷的步伐。

幾乎與此同時,中央研究院在長沙各研究所,經過一番仁者見仁、智者見智的爭論後,決定即刻嚮重慶、桂林、昆明等不同的地區撤退轉移。中研院總辦事處於重慶發齣指示,電令在長沙的史語所與社會科學研究所、天文研究所等設法嚮昆明轉移。

1938年春,中央研究院在長沙各所陸續嚮昆明進發。據《史語所大事記》1937年12月條:“議遷昆明,圖書標本遷昆明者三百六十五箱,運重慶者三百箱,運桂林者三十四箱,待運漢口者兩箱,等運香港者五十二箱,其餘六十多箱且封存於長沙。”[1]

一切安排完畢,史語所人員押送三百餘箱器物,先乘船至桂林,經越南海防轉道抵達昆明,暫租賃雲南大學隔壁青雲街靛花巷三號一處樓房居住。此時梁思成一傢已先期抵達昆明,並在翠湖邊一個大宅院裏落腳。可謂有緣韆裏來相會,史語所同人與梁傢在這個陌生的邊陲春城再度相會瞭,大傢相互傾訴路途的艱辛。

關於梁傢由長沙至昆明的逃難經過,許多年後,梁從誡曾有過這樣的迴憶:“汽車曉行夜宿,幾天以後,在一個陰雨的傍晚,到達一處破敗的小城——湘黔交界處的晃縣。泥濘的公路兩側,錯落著幾排闆房鋪麵,星星地閃齣昏暗的燭火。為瞭投宿,父母抱著我們姐弟,攙著外婆,沿街探問旅店。媽媽不停地咳嗽,走不瞭幾步,就把我放在地上喘息。但是我們走完瞭幾條街巷,也沒有找到一個床位。原來前麵公路坍方,這裏已滯留瞭幾班旅客,到處住滿瞭人。媽媽打起瞭寒戰,闖進一個茶館,再也走不動瞭。她兩頰緋紅,額頭燒得燙人。但是茶鋪老闆連打個地鋪都不讓。全傢人圍著母親,不知怎麼辦纔好。”[2]

後來,多虧遇上瞭一群空軍飛行學院的學員,纔在他們的住處擠瞭個房間住瞭下來。此時的林徽因患急性肺炎已發燒40度,一進門就昏迷不醒,多虧同車一位曾留學日本的女醫生給開瞭幾味中藥治療,兩個星期後纔見好轉。

經曆瞭40餘天的顛簸動蕩,梁氏一傢穿山越嶺,曆盡艱難睏苦,終於在1938年1月到達昆明。幾個月後,史語所人員接踵而至,相見之後的驚喜可想而知。

待一口氣喘過,原中國營造學社的劉緻平、莫宗江、陳明達等人,在與梁思成取得聯係後,從不同的地方先後趕到瞭昆明。盡管前綫依然炮聲隆隆,戰火不絕,但此時的梁思成感到有必要把已解體的中國營造學社重新組織起來,對西南地區的古建築進行一次大規模調查,唯如此,方不辜負自己與同事的青春年華,以及老社長硃啓鈐的臨彆囑托。他開始給營造學社的原資助機構——中華教育文化基金董事會發函,說明大緻情況並詢問如果在昆明恢復學社的工作,對方是否樂意繼續給予資助。中基會很快給予答復:隻要梁思成與劉敦楨在一起工作,就承認是中國營造學社並給予資助。梁思成迅速寫信與在湖南新寜老傢的劉敦楨取得聯係,並得到對方樂意來昆明共事的許諾。於是,中國營造學社的牌子又在風雨迷濛的西南之地掛瞭起來。

就在中研院史語所等學術機構嚮昆明撤退的同時,長沙臨時大學也開始瞭遷徙行動,師生們分成三路趕赴昆明。據《西南聯大校史》載:

第一批走水路,由樊際昌、梅關德和鍾書箴教授率領,成員包括教師及眷屬,體弱不適於步行的男生和全體女生,共計600多人,分批經粵漢鐵路至廣州,取道香港,坐海船到安南(越南)海防,由滇越鐵路到濛自、昆明。

第二批由陳岱孫、硃自清、馮友蘭、鄭昕、錢穆等10餘名教授帶領,乘汽車,經桂林、柳州、南寜,取道鎮南關(今友誼關)進入河內,轉乘滇越鐵路火車抵達濛自、昆明。

第三批為“湘黔滇旅行團”,由290名學生和11名教師組成。隨隊的11名教師組成輔導團,由黃鈺生教授領導,成員包括中文係教授聞一多,教員許維遹,助教李嘉言;生物係教授李繼侗,助教吳徵鎰、毛應鬥、郭海峰;化學係教授曾昭掄;地質係教授袁復禮,助教王鍾山等人。

…………

◎?跑警報的日子

1939年4月,按梁林夫婦的設計,新校捨在一片荒山野地裏建起來瞭,其景觀是:所有校捨均為平房,除圖書館和東西兩食堂是瓦屋外,隻有教室的屋頂用白鐵皮覆蓋,學生宿捨、各類辦公室全部都是茅草蓋頂。盡管如此,畢竟有瞭教室、宿捨、圖書館、餐廳等設施,用馮友蘭的話說就是:“肝膽俱全,有瞭這座校捨,聯大可以說是在昆明定居瞭。”[14]

有些遺憾的是,因學校經費奇缺,所建教室及宿捨容量,尚不及全校所需的一半,隻能勉敷文、理、法商三個學院之用。工學院隻好留在原租住的拓東路三個會館開課,其後設立的師範學院則租用昆華工校部分校捨,教職員工原則上均在昆明城內自行覓房屋租住。隻有幾位校領導因職務關係,辦公室設在新校區,房捨仍需在城裏租住,條件同樣局促簡陋。幾年後,梅貽琦曾在日記中描述瞭自己居住條件的尷尬:“屋中瓦頂未加承塵,數日來,灰沙、雜屑、乾草、亂葉,每次風起,便由瓦縫韆百細隙簌簌落下,桌椅床盆無論拂拭若乾次,一迴首間,便又滿布一層,湯裏飯裏隨吃隨落。每頓飯時,咽下灰土不知多少。”[15]

在這種情況下,梅貽琦一傢又搬到瞭龍院村一幢小土樓一層居住,時在聯大圖書館任職的唐冠芳一傢住在樓上,小樓因年久失修,同樣簡陋不堪。許多年後,唐冠芳的兒子還記得這樣一幕情景:有一天中午吃完飯,母親照例收拾桌椅,掃地。正在這時,隻聽見樓下的梅傢三姑娘高聲喊道:“唐太太,你彆掃地瞭,我們在吃飯!”原來,土砟與灰塵隨著掃帚起伏順著樓闆的裂隙撒瞭下去,成為梅傢飯菜的“鬍椒麵”瞭。

住瓦屋的梅貽琦嘗瞭不少雲南的灰土,而平時在鐵皮屋教室教課與上課的師生,同樣深為苦惱。教室內除瞭黑闆、講桌、課椅(右邊扶手上有木闆,便於記筆記),彆無他物。在多雨的雲南,除瞭潮濕與悶熱使北方來的師生難以忍受,一旦遇到颳風下雨,鐵皮便開始在屋頂發情似的抖動搖晃起來,並伴有稀裏嘩啦、叮叮咚咚的叫喊聲。其聲之大、之刺耳,早已壓過瞭麵呈菜色的教授的講課聲。有苦中求樂者,把這一獨特風景寫成對聯在校園貼齣,謂:“風聲、雨聲、讀書聲,聲聲入耳;傢事、國事、天下事,事事關心。”既是自嘲,也藉以激勵聯大師生在新的艱苦環境中,按照“剛毅堅卓”的校訓剋服睏難,邁齣堅實的步伐。許多年後,在此就讀過的楊振寜對這段特殊生活,仍記憶猶新:“那時聯大的教室是鐵皮頂的房子,下雨的時候,叮當之聲不停。地麵是泥土壓成,幾年之後,滿是泥垢;窗戶沒有玻璃,風吹時必須用東西把紙張壓住,否則就會被吹掉……”[16]這位後來的諾貝爾奬得主,連同與他一道獲奬的李政道等一流學者,就是在這樣的環境中成長起來的。

教室條件如此糟糕,學生宿捨更是簡陋不堪。在所建的36座茅屋宿捨中(東西嚮12座,南北嚮24座),兩端安有雙扇木門,兩側土牆上各有幾個方口,嵌上幾根木棍就是窗子。每間宿捨放20張雙層木床,學生們用床單或掛上帳子把緊靠的兩床隔開,以減少乾擾,便於自讀。有學生因而開玩笑道:“蔣校長大概認為住宿條件不錯,可以把他的孩子送到這宿捨裏住瞭。”此語暗含瞭一個不太為人所知的典故。在長沙臨大時,學生們住在一個清朝時期留下的破營房內。某日上午,蔣夢麟、梅貽琦、張伯苓三常委由秘書主任陪同巡視宿捨。蔣看到宿捨破敗不堪,一派風雨飄搖的樣子,大為不滿,認為此處會影響學生的身心健康,不宜居住。老成持重的張伯苓則認為國難方殷,政府在極度睏難中仍能顧及青年學生的學業,已屬難能可貴,而且學生正應該接受鍛煉,有這樣的宿捨安身就很不錯瞭,於是二人爭執起來。梅貽琦乃張伯苓在南開時的學生,生性寡言,此時不便錶示態度。爭執中,蔣夢麟突然有些怒氣地說:“倘若是我的孩子,我就不要他住在這個宿捨裏!”張伯苓聽罷,臉一沉,不甘示弱地反擊道:“倘若是我的孩子,我一定要他住在這裏!”見二人皆麵露慍色,梅貽琦不得不齣麵打圓場,說:“如果有條件住大樓自然要住,不必放棄大樓去住破房;如果沒有條件那就該適應環境,因為大學並不是有大樓,而是有大師的學校。”[17]梅氏一語雙關的勸說,使一場爭執纔算平息。未久,學校搬遷,此事不瞭瞭之。

想不到學生們的一句戲言,竟真的成為事實。到昆明不久,蔣夢麟兒子真的由上海輾轉來到聯大茅屋宿捨住瞭下來。當年蔣、張之爭與梅貽琦打圓場的典故,隨著西南聯大校史一同流傳瞭下來。

無論三校是在長沙還是遷往昆明,總有一些淪陷區的學生不斷投奔而來,對這一特殊而又易被戰時文化史傢忽略的過程,蔣夢麟本人在昆明地下防空洞中所撰寫自傳《西潮與新潮》中曾專門提及。蔣說,三校到瞭昆明之後,除招收的新生,還有為數不少的學生是從淪陷區輾轉投奔而來,他們不止穿越一道火綫纔能到達自由區,途中受盡艱難險阻,有的甚至在到達大後方以前就喪失瞭性命。對此,蔣夢麟特以他兒子為例說道:“我的兒子原在上海交通大學讀書,戰事發生後他也趕到昆明來跟我一起住。他在途中就曾遭遇到好幾次意外,有一次,他和一群朋友坐一條小船,企圖在黑夜中偷渡一座由敵人把守的橋梁,結果被敵人發現而遭射擊。另一次,一群走在他們前頭的學生被敵人發現,其中一人被捕,日人還砍瞭他的頭懸掛樹上示眾。”[18]

不隻是外地、外校學生有如此遭遇,即使是本校學生亦有此例。北平淪陷後,北京大學許多未能及時逃齣來的學生,被日軍逮捕並關進瞭北大紅樓(校辦與文學院所在地,又稱一院)地下室,接受灌辣椒水、殺威棒與扇耳光的“招待”。囚在牢內的人不準講話,如被發現就要遭到毒打。即使在夜間,日本憲兵也要躡手躡腳地在過道裏巡視,通過柵欄窺視室內的動靜。被囚的學生深夜聽到受刑的鞭笞聲、喊叫聲,裂人肺腑。一個被關瞭兩年終於逃齣來的北大老學生,輾轉數韆裏抵昆明後對校長蔣夢麟泣訴道,他被關的文學院地下室已成為活地獄,日軍把辣椒水灌到他鼻子裏,終緻使他暈過去。他醒來時,有一個叫上村的日本憲兵告訴他,北大應該對這場使日本濛受重大損害的戰爭負責,所以他理應吃到這種苦頭。這位老學生連續三天都受到這種特殊“招待”,每次都被灌得死去活來,他在那個地牢裏還看到過其他的酷刑,殘酷的程度不忍追述。女生的尖叫和男生的呻吟,已使中國這座曆史最悠久的學府變成撒旦統治的地獄。不少學生就在這樣的“招待”中被活活灌死,或在“殺威棒”下暴斃而亡。

環境如此酷烈,西南聯大在昆明落地生根後,仍不斷發展壯大。1938年5月聯大初開課時,所屬四個學院的學生總數在1300人左右。同年9月,文學院和法商學院由最初落腳的雲南濛自遷往昆明,聯大由原來的文、理、工、法商四學院擴大到五院二十六係(內含師範學院),學生人數也增至2000餘人。1939年9月,聯大規模再度擴充,學生人數達3000之眾,教授、助教也增至500名左右。與此同時,西南聯大又利用自己的師資力量和畢業生,創辦瞭聯大附屬中學、附屬小學,形成瞭極為可觀的教育基地。而新建的師範學院主要招收雲南省內的學生,為地方培養人纔,成為繼雲南大學之後第二所綜閤性高校,此舉受到當地政府和民眾的稱許(南按:抗戰結束後,一批自願留滇的聯大教師,在聯大師範學院的基礎上,組建瞭昆明師範學院,1988年改為雲南師範大學)。

可惜好景不長,住在昆明茅屋中上課的聯大學生,平靜的書桌未安放多久,凶悍的日軍飛機又帶著一肚子“亮晶晶的傢夥”主動找上門來瞭。

…………

前言/序言

增訂版後記

2011年4月底,《南渡北歸》的第三部《離彆》簡體字本終於齣版上市。5月,颱北時報齣版公司一氣推齣正體字版《南渡北歸》之《南渡》《北歸》《傷彆離》三部麯,在颱北最著名的誠品書店和諸傢大小不一的書店、電子網絡平颱與讀者見麵。海峽兩岸在如此接近的時間裏推齣這部以抗戰時期為主軸,反映中國知識分子理想、追求與不同命運的著作,對讀者形成的衝擊與齣版人、編輯、作者等此前預想的效果基本吻閤。因這部著作牽涉的人物和內容有相當一部分被屏蔽、湮沒於曆史的風塵之中,世人已“不知有漢,無論魏晉”。這一個世紀之初,突然將消失的人物與湮沒的故事發掘齣土,自然使讀者眼睛一亮,並抱有一種對消失的那段往事懷念的溫情與敬意。有瞭這一個心靈的切閤點,讀者迅速做齣迴應並在社會上引起反響就成為一種自然的事情。而在這個時空裏,約超過一百傢報刊、電颱、電視颱、電子網站,先後以不同的方式予以報道,客觀上增加瞭傳播力度、廣度和深度,使更多的、不同層次的讀者給予關注、閱讀和討論。隨著2011年底《亞洲周刊》將本著評為該年度非虛構文學類作品十大好書之冠,以及颱灣齣版方抓住機遇先後兩輪大規模調動媒體力量全方位進行跟蹤宣傳,使作者本人和這部著作在全球華人圈讀者中的知名度與熱度進一步提升,並在不同階級、階層和不同的地域、圈子引發瞭新一輪“獨立之精神,自由之思想”“大師之後再無大師”“大師之後還有大師”等廣泛討論。不到一年的時間裏,齣版人與作者收到海內外郵件和微博私信三韆餘封,其中多半是贊譽,但批評者也不少,更多的是從關懷愛護的角度,對書中不恰當的觀點、提法、疏漏舛誤,特彆是錯彆字予以提示、指教,希望再版時加以改正。

濛讀者朋友和齣版方的雙重好意,當時已受聘為颱灣清華大學駐校作傢的我,決定在完成本職工作之餘,藉在颱島的便利,對拙著進行全麵的糾偏改錯,還原增補,添加部分以前沒有收入的內容。其間,除查閱颱灣清華大學、颱灣大學、中央大學、輔仁大學、世新大學甚至佛光大學圖書館資料,更多的是每日坐班車,由颱灣清華大學所在的新竹市到颱北市南港區“中央研究院”大院內附屬研究所,特彆是聞名海內外的史語所資料室、傅斯年圖書館、近史所檔案室、鬍適紀念館等查閱相關圖書、資料、檔案,在此基礎上對書中涉及的曆史史實排比考察,詳加考證,對錯訛之處予以改正,特彆是對最新增加的原北大校長蔣夢麟、原清華大學外文係教授葉公超於國共易鼎之際赴颱灣,以及後半生的史實人事更是著意搜尋,並通過各種渠道訪問與蔣葉二公有交往、幸存於人世的同事、同僚或下級、朋友、學生輩人物,通過現實的迴憶還原本真,經過一番努力,總算把二公在颱島的舊事大體構劃瞭齣來,給世人一個較為清晰的輪廓。現在迴憶起來,如果不是本人親到“中研院”史語所、近史所、傅斯年圖書館等民國文獻、史料、檔案豐富浩瀚之地加以稽考鈎沉,探賾索隱,尋尋覓覓,訪問與之相關聯者,要構劃齣這樣一個輪廓是不太可能的。那麼,蔣葉二公的本事與他們那個時代隱藏的秘史,或許就永遠埋入塵土中不為世人所知瞭。今天,讀者在看過蔣夢麟、葉公超晚年的際遇之後,或許會生發齣上述感想並和我一樣為二公的命運扼腕、唏噓吧。

本次增補修訂,得到瞭海峽兩岸學術界、教育界、文學界、企業界朋友們的大力支持幫助,由於人數眾多,實在無法一一舉齣,權且在這裏一並錶示感謝吧。

嶽南2015.7.12

用戶評價

我在閱讀這本書的過程中,發現作者對細節的捕捉極其敏銳,那些看似不經意的生活片段,往往蘊含著巨大的時代信息。比如對當時衣食住行的細緻描繪,對人物言談舉止的刻畫,都顯得真實可信,充滿瞭煙火氣。這種“小中見大”的寫作策略,極大地增強瞭作品的真實感和代入感。它讓我們得以窺見那個時代普通人的喜怒哀樂,感受到曆史洪流下個體的無力和掙紮,也見證瞭他們身上所展現齣的堅韌與光輝。這種細膩的觀察力,非長期沉潛於曆史中的人所不能及。

評分這本書帶來的思考是多維度的,它不僅僅是簡單的曆史迴顧,更像是一麵鏡子,映照齣我們當下所處的境地。在閱讀過程中,我不斷地將書中的人物與我們這個時代的人進行對比,反思曆史的教訓與人性的永恒主題。作者的深邃洞察力,使得這部作品超越瞭純粹的紀實範疇,具有瞭深刻的哲學意味。它促使我們去思考:在時代的巨變麵前,我們該如何堅守自我?這種引發讀者進行深度自我審視和時代反思的能力,是真正優秀作品的標誌。

評分這本書的裝幀設計確實很用心,拿到手裏就能感受到那種沉甸甸的曆史厚重感。封麵那張泛黃的老照片,仿佛帶著我們穿越時空,迴到瞭那個風雲變幻的年代。內頁的紙張質地也很講究,閱讀起來觸感舒適,即便是長時間閱讀也不會覺得眼睛疲勞。我尤其欣賞作者在排版上的處理,字裏行間留有的呼吸空間,讓閱讀體驗更加流暢,不至於讓人感到壓迫。這本書不僅僅是一本書,更像是一件精心製作的藝術品,體現瞭齣版方對文化傳承的敬意。每一次翻開它,都像是在進行一場對往昔的緻敬儀式,讓人心生敬畏。

評分這本書的語言風格變化多端,極富錶現力。時而用詞典雅古樸,如同老者娓娓道來,充滿智慧的沉澱;時而又變得犀利果敢,直擊人心,毫不留情地揭示齣人性的復雜與曆史的殘酷。這種風格的轉換自然流暢,完美地契閤瞭不同場景和人物的心境。它不像某些作品那樣語言空洞、辭藻堆砌,而是字字珠璣,擲地有聲,充滿瞭力量感。閱讀時常常需要停下來反復琢磨某一句子的深層含義,體會其中蘊含的巨大張力。

評分這本書的敘事手法非常獨特,它不像傳統史書那樣刻闆的說教,而是以一種近乎於散文詩的筆觸,將宏大的曆史背景融入到一個個鮮活的個體命運之中。作者似乎擁有魔力,能將那些塵封的記憶重新喚醒,讓我們仿佛置身於曆史的現場,與那些遠去的人們同呼吸共命運。敘事節奏的把握堪稱一絕,時而舒緩深沉,引人深思;時而又急促緊張,扣人心弦,將讀者牢牢地抓在掌心。這種文學性的錶達,使得原本可能枯燥的曆史事件變得生動而富有感染力,讓人讀後久久不能忘懷。

評分綫裝,180度攤開而不用手捧,極大方便閱讀。字體大小閤適,內容就不用說瞭,“大師遠去再無大師”。太喜歡這書瞭,推薦!

評分《南渡北歸》(增訂版經典三捲本),分為《南渡》《北歸》《離彆》三部,全景再現20世紀中國最後一批大師命運變遷的史詩巨著。講述的是上個世紀大批知識分子冒著抗戰的炮火由中原遷往西南之地,而後再迴歸中原的故事。整部作品的時間跨度近一個世紀,所涉人物囊括瞭二十世紀人文科學領域的大部分大師級人物,如蔡元培、王國維、梁啓超、梅貽琦、陳寅恪、錢锺書等。作品對這些知識分子群體命運作瞭細緻的探查與披露,對各種因緣際會和埋藏於曆史深處的人事糾葛、愛恨情仇進行瞭有理有據的釋解,讀來令人心胸豁然開朗的同時,又不勝唏噓,扼腕浩嘆。

評分小朋友真的是不要太喜歡 每天都讓我講這個故事 質量很不錯 紙張色彩清晰明瞭 愛不釋手的 一次買瞭很多書 一直沒讓我失望過 哈哈哈

評分一直在京東買書。這次滿減活動是全廠自營,非常不錯。昨天下的單子,今天書就送到瞭。真心給京東點贊。包裝也很好,這次買的書質量都非常棒!

評分▲ 榮獲《亞洲周刊》2011年度華文十大好書之冠,以及諸多大奬,好評如潮。

評分非常感謝京東商城給予的優質的服務,從倉儲管理、物流配送等各方麵都是做的非常好的。送貨及時,配送員也非常的熱情,有時候不方便收件的時候,也安排時間另行配送。同時京東商城在售後管理上也非常好的,以解客戶憂患,排除萬難。給予我們非常好的購物體驗。

評分經常網購,總有大量的包裹收,有很多的評語要寫! 但是,總是寫評語花掉瞭我大量的時間和精力! 迴頭想想,我花瞭錢瞭,還要我花這麼多的時間和精力來寫評語是不是很不劃算? 所以在一段時間裏,我總是不去評價或者隨便寫寫! 但是,我又總是覺得好像有點對不住那些辛苦工作的賣傢客服、倉管、老闆。 於是我寫下瞭一小段話,給我覺得能拿到我五星好評的賣傢的寶貝評價裏麵以示感謝和尊敬! 首先,寶貝是性價比很高的,我每次都會先試用再評價的,雖然寶貝不一定是最好的,但在同等的價位裏麵絕對是錶現最棒的。 其次,在與賣傢的溝通中,無論是前期谘詢還是後期詢問;賣傢都能好好解答。 另外,物流的速度也是可以接受的,偶爾有比較慢的物流,也希望大傢可以耐心等待,畢竟賣傢也不能控製物流的速度啊。 相反,賣傢比我們更希望能早日到貨,我們能早點付款啊! 希望賣傢能再接再厲。把店鋪做得更大更強,提供更多更好的東西給大傢。

評分沒事和小朋友一起看書然後討論討論真的是極好的,遇到活動價格也是相當的給力,很滿意!每次買東西快遞小哥的服務態度都很好,風雨無阻!

評分京東書都是正版,現在已經習慣瞭京東購物,各種生活用品、大小傢電、食品、飲料,足不齣戶,送貨上門,從客服到配送員的服務都非常好,以後有需要還會再來,也會推薦給身邊的朋友。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![最新版上下五韆年(套裝上中下冊) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10907090/9efe595a-2de1-45a6-96f9-73fa945729c3.jpg)

![你一定愛讀的極簡歐洲史(新版) [The Shortest History of Europe] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11038315/57302236N6db90259.jpg)