具体描述

编辑推荐

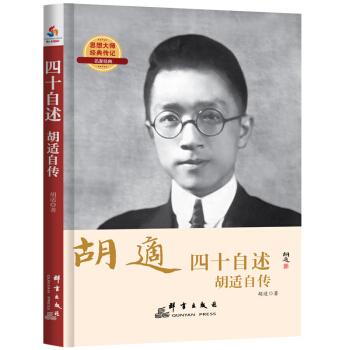

胡适(1891.12.17—1962.2.24),汉族,安徽绩溪人。现代著名学者、诗人、历史学家、文学家、哲学家。因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。曾任北京大学校长、台湾“中央研究院”院长等。有《胡适全集》44卷存世。内容简介

《四十自述:胡适自传》收录了胡适的《先母行述》《四十自述》《我的信仰》《逼上梁山》几部作品。通过这些作品,读者可以窥见胡适的一生及其思想历程。因为除了它是出自二十多岁即“暴得大名”的胡适之手,本身就是深为人们关注的理由外,读者还可以从书中见识到这位五四新文化运动主将童年生活的真实片段,特别是感受胡适先生与自己的过去“对话”时所独具的文化眼光。

因此,这是一代启蒙大师向读者尽展心路历程的纵横文学、史学、哲学的一本好书。

此外,书中还配以大量图片,让读者感受胡适先生的人生历程。

作者简介

胡适(1891~1962),安徽绩溪人,现代学者、诗人、历史学家、文学家、哲学家。原名嗣穈,学名洪骍,字适之,笔名天风、藏晖等,因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。1962年病逝于台湾。

精彩书评

★我们现在是文化沙漠,胡适的重要在于他能运用他的远见、声望与“亲和力”,为沙漠打几口井。

——李敖

★不肯定胡适的大方向,中国便没有前途!但是,不打破胡适的框框,中国学术便没有进步!

——著名历史学家唐德刚

★适之先生以青年暴得大名,誉满士林。我觉得,他一生处在一个矛盾中,一个怪圈中:一方面是学术研究,一方面是政治活动和社会活动。他一生忙忙碌碌,倥偬奔波,作为一个“过河卒子”,勇往直前。我不知道,他自己是否意识到身陷怪圈。当局者迷,旁观者清,我认为,这个怪圈确实存在,而且十分严重。

——季羡林

目录

先母行述(1873-1918)四十自述

自 序

序幕 我的母亲的订婚

九年的家乡教育

从拜神到无神

在上海(一)

在上海(二)

我怎样到外国去

我的信仰

附:英文原文(What I Believe)

逼上梁山

——文学革命的开始

精彩书摘

先母冯氏,绩溪中屯人,生于清同治癸酉四月十六日,为先外祖振爽公长女。家世业农,振爽公勤俭正直,称于一乡;外祖母亦慈祥好善;所生子女禀其家教,皆温厚有礼,通大义。先母性尤醰粹,最得父母钟爱。先君铁花公元配冯氏遭乱殉节死,继配曹氏亦不寿,闻先母贤,特纳聘焉。先母以清光绪己丑来归,时年十七。明年,随先君之江苏宦所。辛卯,生适于上海。其后先君转官台湾,先母留台二年。甲午,山东事起,先君遣眷属先归,独与次兄觉居守。割台后,先君内渡,卒于厦门,时乙未七月也。

先母遭此大变时,仅二十三岁。适刚五岁。先君前娶曹氏所遗诸子女,皆已长大。先大兄洪骏已娶妇生女,次兄觉及先三兄洪駓(孪生)亦皆已十九岁。先母内持家政,外应门户,凡十余年。以少年作后母,周旋诸子诸妇之间,其困苦艰难有非外人所能喻者。先母一一处之以至诚至公,子妇间有过失,皆容忍曲喻之;至不能忍,则闭户饮泣自责;子妇奉茶引过,始已。

先母自奉极菲薄,而待人接物必求丰厚;待诸孙皆如所自生,衣履饮食无不一致。是时一家日用皆仰给于汉口、上海两处商业,次兄觉往来两地经理之。先母于日用出入,虽一块豆腐之细,皆令适登记,俟诸兄归时,令检阅之。

先君遗命必令适读书。先母督责至严,每日天未明即推适披衣起坐,为缕述先君道德事业,言:“我一生只知有此一个完全的人,汝将来做人总要学尔老子。”天明,即令适着衣上早学。九年如一日,未尝以独子有所溺爱也。及适十四岁,即令随先三兄洪駓至上海入学,三年始令一归省。人或谓其太忍,先母笑颔之而已。

适以甲辰年别母至上海,是年先三兄死于上海,明年乙巳先外祖振爽公卒。先母有一弟二妹,弟名诚厚,字敦甫,长妹名桂芬,次妹名玉英,与先母皆极友爱。长妹适黄氏,不得于翁姑。先母与先敦甫舅痛之,故为次妹择婿甚谨。先母有姑适曹氏,为继室;其前妻子名诚均者,新丧妇。先母与先敦甫舅皆主以先玉英姨与之,以为如此则以姑侄为姑媳,定可相安。先玉英姨既嫁,未有所出,而夫死。先玉英姨悲伤咯血,姑又不谅,时有责言,病乃益甚,又不肯服药,遂死。时宣统己酉二月也。

姨病时,先敦甫舅日夜往视,自恨为妹主婚致之死,悼痛不已,遂亦病。顾犹力疾料理丧事,事毕,病益不支,腹胀不消。念母已老,不忍使知,乃来吾家养病。舅居吾家二月,皆先母亲侍汤药,日夜不懈。

先母爱弟妹最笃,尤恐弟疾不起,老母暮年更无以堪;闻俗传割股可疗病,一夜闭户焚香祷天,欲割臂肉疗弟病。先敦甫舅卧厢室中,闻檀香爆炸,问何声。母答是风吹窗纸,令静卧勿扰。俟舅既睡,乃割左臂上肉,和药煎之。次晨,奉药进舅,舅得肉不能咽,复吐出,不知其为姊臂上肉也。先母拾肉,持出炙之,复问舅欲吃油炸锅巴否,因以肉杂锅巴中同进。然病终不愈,乃舁舅归家。先母随往看护。妗氏抚幼子,奉老亲;先母则日侍病人,不离床侧。已而先敦甫舅腹胀益甚,竟于己酉九月二十七日死,距先玉英姨死时,仅七阅月耳。

先是吾家店业连年屡遭失败,至戊申仅余汉口一店,已不能支持内外费用。己酉,诸兄归里,请析产,先母涕泣许之;以先长兄洪骏幼失学,无业,乃以汉口店业归长子,其余薄产分给诸子,每房得田数亩,屋三间而已。先君一生作清白吏,俸给所积,至此荡尽。先母自伤及身见家业零败,又不能止诸子离异,悲愤咯血。时先敦甫舅已抱病,犹力疾为吾家理析产事。事毕而舅病日深,辗转至死。先母既深恸弟妹之死,又伤家事衰落,隐痛积哀,抑郁于心;又以侍弟疾劳苦,体气浸衰,遂得喉疾,继以咳嗽,转成气喘。

时适在上海,以教授英文自给,本拟次年庚戌暑假归省;及明年七月,适被取赴美国留学,行期由政府先定,不及归别,匆匆去国。先母眷念游子,病乃日深。是时诸兄虽各立门户,然一切亲戚庆吊往来,均先母一身搘拄其间。适远在异国,初尚能节学费,卖文字,略助家用。其后学课益繁,乃并此亦不能得。家中日用,皆取给于借贷。先母于此六七年中,所尝艰苦,笔难尽述。适至今闻邻里言之,犹有余痛也。

辛亥之役,汉口被焚,先长兄只身逃归,店业荡然。先母伤感,病乃益剧。然终不欲适辍学,故每寄书,辄言无恙。及民国元二、年之间,病几不起。先母招照相者为摄一影,藏之,命家人曰:“吾病若不起,慎勿告吾儿;当仍倩人按月作家书,如吾在时。俟吾儿学成归国,乃以此影与之。吾儿见此影,如见我矣。”已而病渐愈,亦终不促适归国。适留美国七年,至第六年后始有书促早归耳。

民国四年冬,先长姊与先长兄前后数日相继死。先长姊名大菊,年长于先母,与先母最相得。先母尝言:“吾家大菊可惜不是男子。不然,吾家决不至此也。”及其死,先母哭之恸。又念长嫂二子幼弱无依,复令与己同爨。先三兄洪駓出嗣先伯父,死后三嫂守节抚孤,先母亦令同居。盖吾家分后,至是又几复合。然家中担负增,先母益劳悴,体气益衰。

民国六年七月,适自美国归。与吾母别十一年矣。归省之时,慈怀甚慰,病亦稍减。不意一月之后,长孙思明病死上海。先长兄遗二子,长即思明,次思齐,八岁忽成聋哑。先母闻长孙死耗,悲感无已。适归国后,即任北京大学教授;是年冬,归里完婚,婚后复北去,私心犹以为先母方在中年,承欢侍养之日正长;岂意先母屡遭患难,备尝劳苦,心血亏竭,体气久衰,又自奉过于俭薄,无以培补之;故虽强自支撑,以慰儿妇,然病根已深,此别竟成永诀矣。

溯近年先母喘疾,每当冬春二季辄触发,发甚或至呕吐。夏秋气候暖和,疾亦少闲。今冬(七年)旧疾初未大发,自念或当愈于往岁。不料新历十一月十一日先母忽感冒时症,初起呕逆咳嗽,不能纳食;比即延医服药,病势尚无出入;继被医者误投“三阳表劫”之剂,心烦自汗,顿觉困惫;及请他医诊治,病已绵惙,奄奄一息,已难挽回;遂于十一月二十三日晨一时,弃适等长逝,享年仅四十有六岁。次日,适在京接家电,以道远,遂电令侄思永、思齐等先行闭殓,即与妻江氏,及侄思聪,星夜奔归。归时,殓已五日矣。

先母所生,只适一人,徒以爱子故,幼岁即令远出游学;十五年中,侍膝下仅四五月耳。生未能养,病未能侍,毕世劬劳未能丝毫分任,生死永诀乃亦未能一面。平生惨痛,何以加此!伏念先母一生行实,虽纤细琐屑不出于家庭闾里之间,而其至性至诚,有宜永存而不朽者,故粗叙梗概,随讣上闻,伏乞矜鉴。

……

前言/序言

四十自述自序

我在这十几年中,因为深深的感觉中国最缺乏传记的文学,所以到处劝我的老辈朋友写他们的自传。不幸的很,这班老辈朋友虽然都答应了,终不肯下笔。最可悲的一个例子是林长民先生,他答应了写他的五十自述作他五十岁生日的纪念;到了生日那一天,他对我说:“适之,今年实在太忙了,自述写不成了;明年生日我一定补写出来。”不幸他庆祝了五十岁的生日之后,不上半年,他就死在郭松龄的战役里,他那富于浪漫意味的一生就成了一部人间永不能读的逸

书了!

梁启超先生也曾同样的允许我。他自信他的体力精力都很强,所以他不肯开始写他的自传。谁也不料那样一位生龙活虎一般的中年作家只活了五十五岁!虽然他的信札和诗文留下了绝多的传记材料,但谁能有他那样“笔锋常带情感”的健笔来写他那五十五年最关重要又最有趣味的生活呢!中国近世历史与中国现代文学就都因此受了一桩无法补救的绝大损失了。

我有一次见着梁士诒先生,我很诚恳的劝他写一部自叙,因为我知道他在中国政治史与财政史上都曾扮演过很重要的脚色,所以我希望他替将来的史家留下一点史料。我也知道他写的自传也许是要替他自己洗刷他的罪过;但这是不妨事的,有训练的史家自有防弊的方法;最要紧的是要他自己写他心理上的动机,黑幕里的线索,和他站在特殊地位的观察。前两月,我读了梁士诒先生的讣告,他的自叙或年谱大概也就成了我的梦想了。

此外,我还劝告过蔡元培先生、张元济先生、高梦旦先生、陈独秀先生、熊希龄先生、叶景葵先生。我盼望他们都不要叫我失望。

前几年,我的一位女朋友忽然发愤写了一部六七万字的自传,我读了很感动,认为中国妇女的自传文学的破天荒的写实创作。但不幸她在一种精神病态中把这部稿本全烧了。当初她每写成一篇寄给我看时,我因为尊重她的意思,不曾替她留一个副本,至今引为憾事。

我的《四十自述》,只是我的“传记热”的一个小小的表现。这四十年的生活可分作三个阶段,留学以前为一段,留学的七年(1910-1917)为一段,归国以后(1917-1931)为一段。我本想一气写成,但因为种种打断,只写成了这第一段的六章。现在我又出国去了,归期还不能确定,所以我接受了亚东图书馆的朋友们的劝告,先印行这几章。这几章都先在《新月》月刊上发表过,现在我都从头校改过,事实上的小错误和文字上的疏忽,都改正了。我的朋友周作人先生,葛祖兰先生,和族叔堇人先生,都曾矫正我的错误,都是我最感谢的。

关于这书的体例,我要声明一点。我本想从这四十年中挑出十来个比较有趣味的题目,用每个题目来写一篇小说式的文字略如第一篇写我的父母的结婚。这个计划曾经得死友徐志摩的热烈的赞许,我自己也很高兴,因为这个方法是自传文学上的一条新路子,并且可以让我(遇必要时)用假的人名地名描写一些太亲切的情绪方面的生活。但我究竟是一个受史学训练深于文学训练的人,写完了第一篇,写到了自己的幼年生活,就不知不觉的抛弃了小说的体裁,回到了谨严的历史叙述的老路上去了。这一变颇使志摩失望,但他读了那写家庭和乡村教育的一章,也曾表示赞许;还有许多朋友写信来说这一章比前一章更动人。从此以后,我就爽性这样写下去了。因为第一章只是用小说体追写一个传说,其中写那“太子会”颇有用想象补充的部分,虽然堇人叔来信指出,我也不去更动了。但因为传闻究竟与我自己的亲见亲闻有别,所以我把这一章提出,称为“序幕”。

我的这部“自述”虽然至今没写成,几位旧友的自传,如郭沫若先生的,如李季先生的,都早已出版了。自传的风气似乎已开了。我很盼望我们这几个三四十岁的人的自传的出世可以引起一班老年朋友的兴趣,可以使我们的文学里添出无数的可读而又可信的传记来。我们抛出几块砖瓦,只是希望能引出许多块美玉宝石来;我们赤裸裸的叙述我们少年时代的琐碎生活,为的是希望社会上做过一番事业的人也会赤裸裸的记载他们的生活,给史家做材料,给文学开生路。

用户评价

翻开《四十自述》,我并没有看到一个刻意塑造成英雄的形象,而是感受到一个有血有肉、有思考、有成长的个体。书中所展现的,是胡适先生在四十岁之前的人生片段,这是一个关键的节点,意味着他已经积累了相当的人生经验和思想沉淀。我特别想了解,在他这个年龄段,是如何总结自己过往的,又对未来有着怎样的期许。对于我这样一个普通读者来说,这本书最吸引我的地方在于,它能够提供一种观察人生、观察时代的视角。那些历史的尘埃,在作者的笔下,似乎又变得鲜活起来。我关注的不仅仅是事件本身,更是事件背后所蕴含的意义,以及这些事件如何塑造了一个人的灵魂。这本书,或许能给我一些关于如何面对人生中的挑战、如何坚守自己信念的启示。我期待在字里行间,找到那些能够触动心灵、引发共鸣的瞬间,让我的阅读不仅仅是信息获取,更是一种精神的洗礼和启迪。

评分这本书的文字风格,有一种独特的魅力,它不像某些过于学术化的著作那样冰冷,也不像纯粹的文学作品那样雕琢。在阅读的过程中,我仿佛能听到一个沉静而睿智的声音在缓缓诉说。我特别欣赏他对于一些人生选择的坦诚剖析,那些年轻时的迷茫、冲动,以及后来逐渐清晰的认识,都显得格外真实可贵。这本书并非高高在上的说教,而是充满了人性的温度。我对于他如何平衡个人情感与社会责任,如何在大时代背景下做出自己的选择,充满了好奇。我想,了解一个人的过去,才能更好地理解他的现在和未来。这本书,与其说是一部自传,不如说是一份关于成长、关于思想、关于人生选择的宝贵财富。我希望通过这本书,能够更加深入地理解他的人格魅力,以及他所倡导的那些关于理性、独立、进步的思想,是如何在他自己的生命历程中孕育和生长的。这是一种跨越时空的对话,通过文字,我感受到他思想的脉动,以及他对真理的不懈追求。

评分这本书在我的书架上静静地躺了许久,最近终于有缘翻开。书名《四十自述:胡适自传》,光是这个名字就带着一种深沉的历史感和个人沉思的重量。胡适,这个名字本身就承载了太多的历史印记,与中国近现代史紧密相连。我一直对那个时代的知识分子充满好奇,他们是如何在风雨飘摇中思考、行动,又是如何在个人命运与时代洪流中挣扎的。所以,拿起这本书,我怀揣着一种既期待又略带忐忑的心情。我期待能从中窥见一位思想巨匠的心路历程,了解他早年的成长、求学经历,以及那些塑造了他思想的深刻影响。同时,我也担心,自传往往带着作者的主观视角,可能会有某些“滤镜”,我希望能在字里行间找到更真实、更立体的人物形象。我特别想了解他早期是如何接触和接受西方思想的,这对于理解他后来倡导的“新文化”运动至关重要。还有,他与同时代其他重要人物的关系,是怎样一种互动和影响,这些细节往往能勾勒出那个时代的文化图景。我希望这本书不仅仅是枯燥的生平流水账,更能展现出他思想的火花,以及他如何一步步成为那个时代的风云人物。

评分读这本书,我最大的感受是,一位伟大的思想家,其人生的早期轨迹往往就埋下了深刻的伏笔。胡适先生在《四十自述》中,似乎并未回避他成长过程中经历的种种磨难与困惑。我尤其关注他童年及少年时期的家庭环境,以及这些经历如何潜移默化地影响了他的价值观和世界观。他提到他在家乡的教育经历,以及之后赴美留学的过程,这其中的心路转变,一定充满了艰辛与探索。我想象着,一个在传统环境下成长的孩子,如何一步步接触到更广阔的天地,如何开始质疑固有的观念,并逐渐形成自己独立的思想体系。这本书的意义,也许就在于展现了这种思想觉醒的艰难而又充满魅力的过程。我期待看到,是什么样的事件、什么样的人物,成为了他人生中的“启明星”,引领他走向一条与众不同的道路。也希望从中能学到一些关于如何在逆境中坚持自我、在探索中不断前行的智慧。这本书不仅仅是了解胡适先生本人,更是对那个时代中国知识分子群体的一个缩影,他们的选择,他们的彷徨,他们的坚持,都值得我们深入体会。

评分这本书名自带的“自述”二字,就预示着一种深入的内在探索。我深信,一部优秀的自传,不仅仅是记录事实,更是心灵的袒露。我希望在这本书中,能够看到胡适先生如何审视自己的过去,那些曾经的辉煌,也包括那些可能存在的不足。我特别关注他对于自己思想演变的思考,他是如何从一个年轻人成长为一代思想大家,这个过程中的关键转折点,以及那些对他产生深刻影响的人和事,都是我想要深入了解的。这本书,对我而言,更像是一堂关于如何思考、如何生活的公开课。我希望从中学习到一种更加理性、更加包容的态度,去面对生活中的种种复杂性。我期待,在阅读过程中,能够不断地与作者产生思想的碰撞,从而获得更广阔的视野和更深刻的洞见。这本书,不仅仅是了解历史人物,更是通过他的生命历程,去反思我们自己的人生,去寻找属于自己的道路。

评分草房子要好看一点点

评分印刷不错

评分不错

评分与我想像的不附!差评!

评分非常不错哦,我很喜欢的!

评分有思想的一本书,喜欢,带英文原版不错

评分一直比较喜欢胡适

评分很不错,书是正品,自己喜欢就好...

评分印刷不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有