具体描述

基本信息

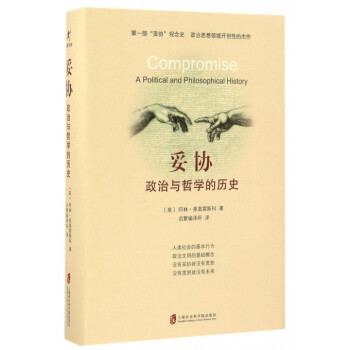

- 商品名称:妥协(政治与哲学的历史)

- 作者:(美)阿林·弗莫雷斯科|译者:启蒙编译所

- 定价:79.8

- 出版社:上海社科院

- ISBN号:9787552013870

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2016-12-01

- 印刷时间:2016-12-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:482

- 字数:320千字

内容提要

阿林·弗莫雷斯科著的《妥协(政治与哲学的历 史)》是**本关于“妥协”观念史的学术著作,从 历史与哲学的高度梳理并分析了作为政治观念的“妥 协”概念及其演变,区分了英国与法国妥协观念的两 条线索,重点阐述了:何时妥协是有利的,何时该不 惜一切代价避免妥协。

在现代世界早期,英国人对妥协持积极的看法, 将其视为自由政治的健康属性;法国人却鄙视妥协, 将其视为对自己内心良知的背叛。针对这种现象,作 者阿林·弗莫雷斯科梳理了“妥协”这个重要却被污 名化的概念谱系。通过追溯从雅典、罗马到近代早期 欧洲的思想根源,将欧洲古代、近代至现代对妥协的 哲学探讨连接起来,重建了“妥协”的观念体系,在 政治学的空白处获得了成功。其洞见引起历史学家、 哲学家、政治理论家和执政者的重视。

作者简介

阿林·弗莫雷斯科(Alin Fumurescu)美国休斯敦大学政治系助理教授,研究领域为欧美政治思想史,其论文在多种**政治学刊物上发表。博士论文荣获2013年美国政治学学会“列奥·施特劳斯奖”。《妥协:政治与哲学的历史》被媒体选为年度25部*杰出学术专著。

目录

致谢

**章 导论

**节 机遇

第二节 挑战

第三节 妥协与自我表现

第四节 妥协与政治代表

第五节 论证的结构

第六节 初步结论

第二章 关于妥协的不妥协

**节 妥协之前的妥协?

第二节 妥协:从方法到原则

第三节 没有损害的妥协?

第四节 妥协的道德

第五节 作为**或民族特征的妥协?

第三章 妥协的系谱及其难以预测、令人费解的变化

**节 作为仲裁的妥协

第二节 作为选择的妥协

第三节 法国人对妥协的戒心

第四节 英文中的妥协的优点

第四章 个人的辩证关系

**节 基督教的矛盾心理

第二节 一个个人,两个领域

第三节 两个领域,一个教会

第四节 一个共和国,两个领域

第五节 个人与代表

第五章 妥协与向心的个人主义

**节 向心的个人主义的出现

第二节 万变不离其宗

主权:意志与理性之间

第三节 **对阵人民

第四节 向心的个人主义与亲自实践的政治

第六章 妥协与离心的个人主义

**节 “于是不列颠与整个世界彻底分离”

第二节 个人的公共福利

第三节 两个领域的崩溃

第四节 离心的个人主义、妥协与非自利的契约论

第五节 议会与自下而上的代表

第六节 作为政治惯例的妥协

第七节 光荣的妥协

第七章 被遗忘的代表之路:欧洲大陆的契约主义理论

**节 法国的“理性契约”

第二节 契约理论在欧洲大陆的其他版本

第三节 霍布斯和洛克以后的法国的非自利的契约论

第八章 英国的作为妥协的契约

**节 父权主义与非自利的契约论

第二节 共和主义与非自利的契约论

第三节 政治领域内“新”妥协的出现

第九章 结论

**节 妥协与两个维度的人

第二节 妥协与一个维度的人

第三节 妥协与文明社会

第四节 妥协与自下而上的代表

第五节 属于妥协的归妥协……

第六节 政治妥协的未来

索引

用户评价

这本书的语言风格可以说是极其典雅,每一个长句的结构都像一个精心搭建的建筑,需要读者全神贯注才能把握其内在的逻辑支撑。对于非专业人士来说,阅读过程无疑是需要一定耐心的,但一旦你适应了这种叙事节奏,便会沉浸其中无法自拔。我感觉自己仿佛置身于一个宏大的历史剧场,而作者是那个站在舞台侧翼,不动声色地为我们标注出每一个权力交锋点和思想断层的解说者。它没有使用过多的煽情辞藻,所有的情感张力都隐藏在严密的论证结构之中。特别是关于不同文明在接触与冲突中如何重塑自身概念的章节,那种跨文化的比较分析,极大地拓宽了我对“政治哲学”的地理边界认识。这本书更像是一份细致入微的地图,标注了人类集体智慧在追求稳定与追求真理这两条轴线上的迂回路径,读完后让人有种在云端俯瞰众生的清晰感。

评分我必须承认,我花了比预期更长的时间来读完它,主要原因在于它对关键概念的界定和追溯极其详尽,绝不放过任何一个历史语境的细微变化。比如,书中对“主权”一词在不同历史阶段的语义演变进行了庖丁解牛般的剖析,这使得我对当代国际关系中的权力结构有了耳目一新的认识。它似乎在不断地提醒我,我们今天所依赖的许多政治框架,其根基是多么脆弱且充满偶然性。这本书的价值并不在于提供答案,而在于它提出了最精妙的问题——关于我们愿意为和平付出多少“思想自由”的代价。它不是一本轻松的读物,更像是与一位博学而略显严肃的导师进行的一场漫长对话。通过作者对早期启蒙思想家和古典政治学理论家的引用和对比,我深刻体会到,每一个看似坚固的政治体制,背后都曾有过无数思想的搏斗和妥协的拉锯。

评分说实话,一开始被这个书名吸引,是抱着一种探究“中间地带”奥秘的心态翻开的。我原本以为会是一本关于外交谈判或危机处理的实用指南,但它展现出来的格局远超我的预期。它真正探讨的是“妥协”这个行为背后的伦理困境和历史必然性。作者的笔触非常冷静、克制,带着一种近乎冰冷的客观性,去解剖那些看似“两全其美”的解决方案是如何在事实上牺牲了某种纯粹的价值。我尤其喜欢其中对早期现代欧洲宗教战争的分析,那种对不同教派教义的精妙对比,以及最终不得不屈服于世俗权力的无奈,读起来令人唏嘘。它让我明白,许多历史上的“进步”,其代价往往是某种激进精神的消磨。这种对“灰色地带”的深入描绘,使得原本枯燥的历史叙事充满了戏剧张力。它不是在歌颂妥协的智慧,而是在审视妥协的代价,这种审视角度非常新颖且深刻,让人对“政治即艺术”的说法有了更深一层的理解。

评分这本厚重的历史著作,初捧在手时便有一种沉甸甸的学术气息,仿佛能从中窥见人类社会在权力与理念的夹缝中艰难前行的轨迹。作者对历史事件的梳理,绝非简单的年代罗列,而是深入挖掘了那些驱动政治决策与哲学思辨的核心矛盾。我特别欣赏它那种不回避复杂性的勇气,尤其是在探讨重大历史转折点时,它并没有提供一个简单的是非判断,而是将各种相互冲突的利益集团、信仰体系和理性考量并置呈现。阅读过程中,我时常感到一种智识上的挑战,迫使我跳出固有的思维框架去审视那些被我们视为理所当然的社会结构。它更像是一面镜子,映照出我们自身时代困境的影子,那些古老的张力——理想与现实、正义与秩序——在不同的历史语境下,以何种面貌重新上演。整本书的叙事节奏把握得极佳,虽然主题宏大,但具体的案例分析却细致入微,让人在宏观的哲学视野与微观的政治实践之间自如穿梭。我合上书页时,留下的不仅是知识的积累,更是一种对人类政治命运的深刻反思。

评分这本书最令人印象深刻的一点,是其强大的历史穿透力。作者似乎能从最不起眼的宫廷密谋或地方性冲突中,抽取出具有普适性的哲学命题。它避开了那种将历史英雄化或脸谱化的窠臼,而是将政治人物还原为在特定时空约束下做出选择的复杂个体。阅读时,我常常会思考,如果换作是我,在那种资源匮乏、信息闭塞的境地下,是否也会做出同样充满遗憾的选择。这种共情与反思的结合,是此书极具魅力的部分。它成功地将哲学思辨的抽象性与历史事件的具象性紧密地结合起来,展示了理论如何被扭曲、被误读,最终又如何在实践中催生出新的理论循环。对我来说,它不仅仅是一本历史书,更像是一本关于“人类局限性”的深刻研究报告,其深度和广度都令人肃然起敬。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有