具体描述

内容简介

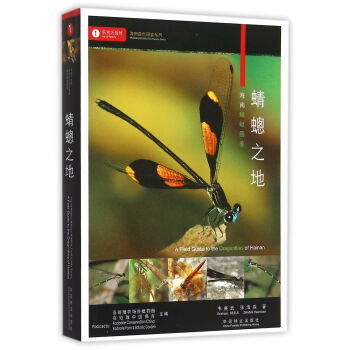

这是一种来自远古的物种;这是一种美丽与速度共存的精灵:这是一种与人类生存息息相关的动物,它就是——蜻蜓。早在恐龙出现之前,它们就飞翔于天际。它的飞行能力在昆虫界无以匹敌。它生活的环境多样,遍及大地。在海南岛的无数大川小溪、湖沼湿地中,多元化的淡水生境孕育了165种蜻蜓,其中有22种属于海南岛独有。韦庚武、张浩淼编著的《蜻蟌之地(海南蜻蜓图鉴)/海南自然图鉴系列》展现了海南岛常见蜻蜓的形态、习性和特色。作者简介

韦庚武,英国自然学家、作家及摄影师。对蜻蜓的热爱萌发于20世纪90年代早期在香港大学的日子。90年代中期,以昆虫学家的身份参与大学生物多样性调查项目。进行香港全境的蜻蜓普查。后来加入嘉道理农场暨植物园的华南生物多样性研究队.曾到华南地区的数十个自然保护区考察蜻蜓。自1998年首次接触海南岛的蜻蜒后。便不断重访海南,研究当地的蜻蜒。发表过许多关于海南、香港和东马来西亚蜻蜓的学术文章。现正参与沙捞越蜻蜒图鉴的编撰工作。 张浩淼,博士.毕业于华南农业大学。博士研究由香港嘉道理农场暨植物园资助,论文探讨了以稚虫特征来进行蜻蜒分类。自小对蜻蜒着迷,几乎每天都到河边观察和绘画蜻蜓。高中时.开始钻研蜻蜓种类鉴定。从1998年起,在家人的支持下,到过中国多个省份进行蜻蜓调查。在观察成虫行为及采集标本的同时,亦累积了很多饲养螭蜒稚虫的经验。在2006年.获得大连工业大学的赞助,举办蜻蜓标本展览。在攻读博士期间.得到国际蜻蜒基金资助.进行华南色蟪科的分类和分布研究项目。至2011年,张浩淼已考察了国内数以百计的森林公园和自然保护区.足迹遍殛16个省份。目录

序第1章 蜻蜒和豆娘

蜻蜒和豆娘的区别

蜻蜒目的生活史

稚虫的羽化——最脆弱的阶段

蜻蜓目成虫的行为

蜻蜒和豆娘的生境

蜻蜒目昆虫的生态角色

第2章 蜻蜒保育

为什么要保护蜻蜒和豆娘

蜻蜒和豆娘面临的威胁

怎样保护蜻蜒和疆娘

第3章 观察蜻蜒

所需装备

观察蜻蜓的小提示

拍摄蜻蜓和豆娘的简要说明

蜻蜒记录

第4章 海南岛的蜻蜒

海南岛地理

海南岛蜻蜓目昆虫的区系分析

第5章 物种描述

书书中在有关蜻蜓目分类学的变动

英文名及中文名的说明

结构与特征

海南蜻蜒目名录

ZYGOPTERA束翅亚目(豆娘)

ANISOPTERA差翅亚日(蜻蜒)

其他种类

第6章 研究活动

稚虫研究

特定湿地的蜻蜒监测

建造人工蜻蜒池

致谢

参考读物和网上资源

英文词汇表

前言/序言

用户评价

一个关于海南的小世界:从微观到宏观的视角 《蜻蟌之地(海南蜻蜓图鉴)》这本书,让我窥见了一个前所未有的微观世界。我从未想过,一种如此渺小的生物,竟然有着如此丰富多样的形态和生活习性。书中的图片和文字,将海南的蜻蜓世界展现得淋漓尽致,仿佛我能够穿越书页,亲身置身于海南的湿地、溪流和草丛之中,与这些小小的精灵共舞。我惊叹于海南这片土地所孕育的生命力,它不仅仅有壮丽的海岸线和茂密的雨林,更有这些默默无闻却又充满生命力的微小生物。这本书让我意识到,观察世界的角度可以如此多变,即使是最小的事物,也能折射出宏大的自然规律和生态平衡。我开始对海南的生态环境产生了更深的敬畏,也对那些致力于保护这些微小生命的科学家和自然爱好者充满了感激。这本书不仅仅是一本图鉴,更是一扇窗口,让我得以从一个全新的视角去理解海南,去感受这片土地上生命的脉搏,去思考人类与自然之间微妙而重要的联系。

评分初见《蜻蟌之地》:一份沉甸甸的惊喜 当我拿到这本《蜻蟌之地(海南蜻蜓图鉴)》时,首先映入眼帘的是封面那种充满质感的纸张和设计,一看就知道是精心制作。翻开目录,就如同打开了一扇通往奇妙世界的大门。那些细腻到令人惊叹的插图,虽然我还不认识它们的名字,但每张都仿佛在诉说着生命的故事。我一直对自然充满好奇,尤其是在旅行中,总喜欢留意那些不期而遇的小生命。海南,这个充满热带风情的地方,我总觉得那里隐藏着许多我未曾见过的生物。这本书的出现,简直是雪中送炭。我迫不及待地想知道,书里究竟记录了多少种我从未听说过的蜻蜓,它们的颜色、形态,以及生活习性,一定有着各自独特的魅力。我脑海中已经勾勒出一幅画面:在海南潮湿的雨林中,在阳光斑驳的溪流旁,那些色彩斑斓的蜻蟌在空中翩跹起舞,而这本书,就是我解读这一切的钥匙。我期待着能从中学习到如何辨认这些小小的“空中芭蕾家”,甚至有机会在实际的野外观察中,将书中的知识与现实相结合。这不仅仅是一本图鉴,对我来说,更是一次探索海南自然之美的向导,一份期待已久的发现之旅。

评分一份意外的灵感启迪:艺术与科学的完美融合 拿到《蜻蟌之地(海南蜻蜓图鉴)》这本书,我原以为会是一本枯燥的科普读物。然而,它带给我的惊喜远不止于此。书中精美的插图,每一幅都充满了艺术感,色彩的运用、线条的勾勒,都展现出作者非凡的绘画功力。我甚至觉得,这些插图本身就可以作为独立的艺术品来欣赏。更令人称道的是,这些艺术化的表达并没有牺牲科学的严谨性。在欣赏艺术的同时,我也能从中学习到关于蜻蜓的知识,了解它们的结构、色彩和栖息环境。这种艺术与科学的完美融合,让我对蜻蜓这个群体产生了前所未有的兴趣。海南,在我心中,一直是一个充满艺术气息的地方,而这本书,更是将这种艺术气息延伸到了微观的自然世界。我开始想象,是否也能从这些精美的插图中获得绘画的灵感,尝试去描绘我眼中所见的自然之美?这本书不仅满足了我对科学知识的渴求,更点燃了我内心深处的艺术火焰,让我看到了自然之美与艺术创作之间深刻的联系。

评分一本“硬核”的自然读物:知识的深度与广度 坦白说,我之前对蜻蜓的认识仅限于“会飞的细长虫子”。然而,《蜻蟌之地(海南蜻蜓图鉴)》彻底颠覆了我的认知。这本书的专业性让我印象深刻,从科学的分类、详细的形态特征描述,到精准的分布区域标注,都体现了作者在这一领域的深厚功底。我被那些专业的术语和细致入微的观察所震撼,感觉这不仅仅是简单的图文展示,而是一部凝聚了无数心血的研究成果。对于我这样希望深入了解特定领域的读者来说,这本书无疑是一笔宝贵的财富。它不仅仅告诉我“这是什么”,更告诉我“它为什么是这样”,以及“它在哪里”。我期待着通过这本书,能够掌握辨识不同蜻蜓种类的方法,理解它们在生态环境中的作用,甚至学习到一些基础的科学考察技巧。海南,作为一个生物多样性丰富的地区,这本书的存在,填补了我对该地区昆虫研究的空白。我渴望将书中的知识运用到实际的观察中,去验证、去探索,让这本书成为我了解海南自然生态的“硬核”指南。

评分一份沉醉的视觉盛宴:海南的飞羽传说 《蜻蟌之地》这本书,与其说是一本图鉴,不如说是一份献给海南乃至整个蜻蜓世界的诗歌。每一页的翻动,都像是在欣赏一幅幅精雕细琢的微观画作。那些蜻蜓的翅膀,在光线下折射出迷人的光泽,仿佛凝聚了天空的色彩;它们的身体,或修长如丝,或敦实有力,每一处细节都透露出自然的鬼斧神工。我尤其喜欢书中对每一个物种的描述,那种严谨又不失诗意的语言,让我感觉仿佛置身于作者的野外考察现场,一同感受着发现的喜悦。海南,这个我一直向往的碧海蓝天之地,在书中被赋予了更深沉的含义。我开始想象,在那些未被开发的湿地和原始森林里,究竟隐藏着多少这样的小精灵?它们是怎样在这个独特的生态系统中繁衍生息,又扮演着怎样的角色?这本书不仅仅是关于蜻蜓的知识,更是关于海南这片土地上生命力的赞歌。它让我意识到,即使是看似微不足道的小生命,也能拥有如此辉煌的生命篇章。我迫不及待想要用手中的相机,去捕捉书中那些鲜活的身影,去亲身体验这份来自海南的飞羽传说。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![科技创新与当代青年:2015上海青年发展报告 [Report on the Development of Shanghai Youth 2015] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11877732/56fa4be9N186c3971.jpg)

![典型脆弱生态系统的适应技术体系研究 [Climate Change Adaptive Technology System for Typical Vulnerable Terrestrial Ecosystems] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11878219/56fe3616N96a204a9.jpg)