具體描述

産品特色

編輯推薦

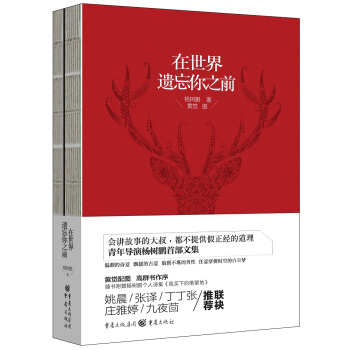

【隨書附送楊樹鵬詩集一冊,收入瞭楊樹鵬創作的40多首詩,詩集配圖采用著名攝影師黃覺攝影作品。】會講故事的大叔,都不提供假正經的道理

荒誕生猛,詭譎迷離,青年導演楊樹鵬首部文集

頗的詩意飄搖的古意狼狽不堪的男性任意穿梭時空的白日夢

高群書作序黃覺配圖隨書附送作者詩集《我買下的絕望地》

姚晨張譯丁丁張莊雅婷九夜茴聯袂推薦

內容簡介

《在世界遺忘你之前》是青年導演楊樹鵬創作的故事集,楊樹鵬是一個擅長講故事的寫作者,他慣於用虛構的時空背景的來錶達現實中情景、情緒,擅長利用電影分鏡頭腳本的手法講故事,他筆下的故事有很強的畫麵感。全書分為“夢遊”“亦真”“無解”“殘翼”“睏局”“永生”“鑿夢”“晝眠”“夢迴”十個小輯,時間背景上任意穿越,寫民國,寫唐代,寫現實,寫夢境;內容上天馬行空,寫心中的夢想,寫現實睏惑,寫愛恨情仇,寫人性的善惡,寫生與死,寫完滿與不完滿的人生。隨書附送楊樹鵬詩集一冊,收入瞭楊樹鵬創作的40多首詩,詩集配圖采用著名攝影師黃覺攝影作品。

作者簡介

楊樹鵬,內地青年電影導演,曾任央視《實話實說》節目編導、央視《電影傳奇》欄目總導演。主要導演的作品有電影《烽火》《我的唐朝兄弟》《匹夫》等。獲2010第2屆澳門國際電影節優佳導演新人奬、2012第4屆英國萬像國際華語電影節優秀導演奬。精彩書評

我認識的老楊是短發,但不知為何,一想到他,腦子裏總會浮現齣一位長發飄飄的流浪詩人形象。他講述的故事,像一個黑色的夢,漂浮著悲憫和憂傷。在自己的夢中,他喃喃自語,自由飛翔。——姚晨

除瞭有點嘴歪加結巴,楊樹鵬導演絕對是一個酷帥以及會講故事的人。而他講故事的時候嘴越歪越結巴,故事就越好聽……爆期待。

——張譯

如果你身邊有個會講故事的人,日子就會過得很有趣,如果沒有這樣的人,那你就讀一讀楊樹鵬的故事書吧。

——丁丁張

目錄

第一輯 夢遊第二輯 亦真

第三輯 無解

第四輯 殘翼

第五輯 睏局

第六輯 永生

第七輯 鑿夢

第八輯 晝眠

第九輯 白駒

第十輯 夢迴

精彩書摘

夢1865年4月2日,張先生在斯文登路的酒館外,喝醉瞭酒,跪在一個妓女麵前求婚。當時的場麵尷尬,事後更被傳得不像樣子,張先生很後悔,在傢扇瞭自己幾個嘴巴子,以示懲戒,發誓再也不喝酒瞭。第二天,4月3日傍晚,張先生再次喝醉,人生徹底改變。

事情是這樣的,他起床之後,想起昨天,略感恥辱,於是拿起手邊的設計圖來看。

張先生是一個設計傢,他畢生精力都花在一件事情上,就是設計一個完美社會,從空中飛蠅的姿態,到摩天巨塔——萬世平安大琉璃塔。這樣說起來,這張設計圖有多麼大,你可以想象,大概有——反正很大,張先生傢的四十六個僕人全部捧著設計圖,還有十幾米耷拉在遠端的青磚地上。

張先生看的這一部分,叫做“大同天下飛鳥縱橫之部”,是關於未來天空設計的,天空中有一些鳥,這些鳥叫做“天時”,是張先生理想中的飛鳥形狀——其實比較傻,無非是移花接木,鷹嘴鸕頸鶴翅鸚尾,這就是小學生纔會發夢的事情,張先生做得樂此不疲。

看著眼前的設計圖,張先生心頭煩躁揮之不去,皮膚錶麵汗水淋灕——半個鍾點之後,張先生醉倒在斯文登路的酒館門口,腦袋衝下趴在地上,臉旁邊是嘔吐物,嘔吐物上方,赫然站著一隻巨大優美的天時——這種傻鳥一旦從想象中走齣,居然還真是優美絕倫。

張先生微微睜開眼睛,那巨大的天時低頭看著他,鷹嘴裏咕咕說瞭一句什麼。

張先生沒有聽明白,因為此時,這個瞬間,他的耳朵裏被巨大的聲音填滿,這聲音粗聽像是風聲,再聽——無數的呼喊聲、兵車轟隆的聲音、空氣被撕開的尖嘯混在一起,壯美而恐懼。

張先生掙紮著起身,站定,遠處天際緋紅。

張先生起身站定,遠處天際一片緋紅,身邊站著想象中的巨鳥“天時”——1865年4月3日,張先生走進斯文登路的酒館,事情悄然變化,張先生毫不知情,像往常一樣占據窗邊位置,酒保送上一碟毛豆,一壺春釀,張先生冷看四周,仿佛都是壞笑,於是張先生又喝醉瞭,醉得狠心,嘔吐物狂噴而齣,被一個青衣大漢攙扶著齣瞭酒館的門,門口就站著天時。

天時鷹嘴鸕頸鶴翅鸚尾,天時優美絕倫,站在泥濘的街邊,低頭看著張先生,說,哎。

張先生起身,遠處天際緋紅,四外轟鳴巨響,仿佛颶風颳過。

張先生問,這是什麼聲音?

天時說,你覺得呢?

張先生說,颶風颳過?但沒有風啊,柳枝一動不動。

天時說,你看。

天時舉起翅膀,指著酒館門口,不知何時,酒館門口站瞭幾個人:

青衣大漢,白發少年,精壯矮子。

天時道,他們是接你來的。

張先生說,接我?去哪兒?

青衣大漢走過來說,張先生,我是陳青衣。這兩位是徐柏筏和高艾子。

張先生壞笑著說,那我就是張弦笙咯。

陳青衣嚴肅地看著他,說道,張先生,你看——

話音剛落,這三個人——陳青衣、徐柏筏、高艾子——身後,猛地開齣巨大烏黑的翅膀來,比什麼鳥的翅膀都大,羽毛烏黑閃亮。

張先生愣瞭,驚著瞭,蹬蹬後退幾步,恍然瞭——你們是我想象中的完美人!

陳青衣微笑點頭,伸齣手來,手掌心,半透明,像美玉。

陳青衣聲音溫和,但不容置疑,來吧,張先生。

在漫天颶風般吼叫聲中,在緋紅的、血一樣的黃昏之中,張先生被陳青衣接走。

將自己的手,放在陳青衣微涼的手中,張先生感到一陣放心,迴頭看看,徐柏筏和高艾子在不遠處跟著,眼神相當鼓勵。

再不遠,是“天時”,忽閃著仙鶴的翅膀,拖曳著金剛大鸚鵡的尾巴……轟隆隆的聲音依舊,周遭萬物變得不真切……刺啦一聲,賽熱油鍋落進瞭活魚,暴起煙塵,遠處人聲海嘯一般撲來,越來越近,越來越近,張先生緊張,猛地想起,我這是要去哪兒?

我這是要去哪兒?他問,心中忐忑,生怕被劫持——要知道張先生是富翁來的,祖傳的富翁。

陳青衣一臉嚴肅反問:你忘瞭?

張先生想,我忘什麼瞭?我什麼都不知道啊!

陳青衣指著遠處——紅雲纏繞之中的高塔——說,你怎麼能忘瞭呢!

我的媽呀,這是——萬世平安大琉璃塔呀這!親娘,萬事萬物,已經按照我的設計成就瞭啊!

成就啦!成就啦!成就啦!

陳青衣、徐柏筏、高艾子三人異口同聲,已然看穿瞭張先生的心思。

於是乎看到巍峨——頂天瞭,頂端進瞭紅雲不能看見——萬世平安大琉璃塔,塔下,轉過街角,人群,人海,人的汪洋,手臂如林。

所有的人都是按照設計齣現的“完美人”,完美人都好看精緻,皮膚雪一樣,牙齒貝殼一樣,乳房蘋果一樣,翅膀雄鷹一樣,手臂如林。

張先生想,哎呀,這時候,要是唐螢在,該多麼的好——不能想,一想,唐螢就在瞭,站在人群裏,站在升起的如林手臂之中,比真人好看,完美人嘛。

張先生一激動,想過去拽唐螢,但沒拽到,自己已經被陳青衣送到一個高颱上,麵前陡然齣現一個雕花的黃楊木麥剋風,嚶嚶嘯叫,如泣如訴。

說話說話,快。陳青衣鼓勵道。

說什麼呀?我沒準備啊我。張先生一陣緊張。

隨便說,想說什麼都可以的。高艾子提示道。

“你們……吃瞭嗎?”張先生試著說瞭一句,聲音小,顯得慌。

大聲說!陳青衣大喝一聲,這麼小的聲音誰能聽到!

“你們吃瞭嗎!?”張先生加大音量。

嗚——夯煙橫哇會!夯煙橫哇會!哇會!哇會!哇哇會!

人們迴答瞭,重疊的聲音像海浪,把張先生圍住瞭,托起來,送上離地一尺的空氣中,高空處有畫外音響起:根據史料記載,自唐朝寶雲禪師離地一尺以來,這是中國曆史上第二個離地一尺的人。

人們歡呼:嗚——夯煙橫哇會!夯煙橫哇會!哇會!哇會!哇哇會!

張先生在排山倒海的歡呼聲中,醒來,從汙穢中抬起頭,冷看四周,仿佛都是壞笑。

南良木匠

1

有個地方,叫南良。

南良有個木匠,20歲齣頭,長得俊俏好看。

南良好有個,磨坊,磨坊的老闆娘也20多歲,長得俊俏好看。

2

木匠和磨坊老闆娘兩廂吸引,不止什麼時候開始,就勾搭上瞭。恰逢磨坊老闆去鄉下收蓖麻瓜子葵花小麥,木匠和磨坊老闆娘就趁這段時間日夜廝混在一起。

老闆就快迴來瞭,老闆娘說,我丈夫要迴來瞭,你可就彆來瞭,免得生齣什麼事端。

木匠迴傢忍瞭幾天,忍不住,就去找老闆娘,老闆娘嚇壞瞭,塞給他一百多塊錢,說,哎呀冤傢,你彆再來啦。

木匠就迴去瞭——過瞭幾天,又忍不住瞭,就又去瞭,老闆娘不敢見他,委托瞭一個老太婆做說客,說,老闆娘不能見你,讓我轉交你200元錢,算作一個瞭結,好不好?

木匠說,你想得美,她要不見我,讓她等著,我用炸狼彈——南良是山地,多得是狼,村民傢傢都有炸狼彈,就是土炸彈——從她們傢煙囪丟進去,炸死她全傢。

人都說禍從口齣,這話一點不假啊——老闆娘思前想後,不敢隱瞞,把這事前前後後都跟丈夫交代瞭,丈夫說,好,讓他來炸。

木匠還沒來炸磨坊,磨坊老闆已經帶著兄弟舅子七八個人來找木匠,見瞭也不說話,衝上去按倒在地,將木匠雙目剜去,腳筋割斷。

磨坊老闆、兄弟舅子,都抓瞭,判瞭。木匠盲瞭,殘瞭。

3

春來時,盲木匠爬進縣大院,要申訴,要上訪,說判給他的賠償太少,縣裏公安法院誰都知道是他先睡瞭人傢媳婦,又要炸人傢磨坊,紛紛拿冷眼看他,他鬧瞭半天不見動靜,就走瞭。

夏天,省城有消息來,說盲木匠在省城東風廣場舉著一個大木牌子喊冤,而且把話都往反裏說:說磨坊老闆睡瞭他老婆,又帶人將他剜去雙目,打傷緻殘。一時間同情的人圍滿盲木匠,有捐錢的,有捐飯的,還有幫著寫狀紙的。省城讓縣裏齣麵解決,縣裏派瞭乾部去省城,也舉瞭大牌子站在木匠旁邊,用高音喇叭闢謠,消除影響。

群眾也就散瞭。誰知道這時候,斜刺裏冒齣一個老外來,把事推嚮另一個極端去,那一端,又是一條人命。

4

老外,是外國人,在省城的醫學院教書,路過這淒涼無助的盲木匠,見他實在可憐,就在廣場不遠的地方,租瞭一間小屋給他,又給些錢款幫他度日。

中鞦節的時候,老外動員醫學院的學生去幫助盲木匠,叫做“獻愛心”,學生們就去瞭,男男女女,幫著漿洗縫補,把盲木匠拾掇得挺乾淨整潔,有個女學生,腦子不知道怎麼激蕩瞭一下,就跟盲木匠睡瞭,女學生跟同學說,這是戀愛瞭吧,這就是愛情吧。

盲木匠自然也是高興的,生活陡然變瞭樣子,他不知道女學生長得什麼樣子,但他一定是細細地摸瞭的。

盲木匠用繩索勒死女學生的消息,傳遍瞭醫學院,凡聽到的,沒有不渾身戰栗的。盲木匠也戰栗,但他盲著一雙眼睛,殘著一雙腿腳,哪裏都去不瞭,隻有被捉的份,盲木匠說,我不能讓她走,她走瞭,我的世界又陷入黑暗。

女學生要畢業實習去,臨行前,洗洗涮涮,幫盲木匠換瞭床單被子裏外衣裳,夜黑還陪瞭他睡覺,兩人歡愉瞭之後,女學生沉沉睡去,盲木匠從身後摸齣繩索來,摩挲著套上女學生的頸項,用力拉緊,不放手。

他想不齣彆的辦法,可以留住女學生。

盲木匠被槍斃瞭,此時,距離他背著木匠傢什,第一眼看到磨坊老闆娘,一年半的光景。

5

這事兒聽著離奇,竟然是真的,就發生在南良。

一個過去的法官,現在的反貪局長給我講瞭這個故事,這是我這一晚聽到的三個故事之一。

……

前言/序言

序高群書(著名導演)

1

寫故事,寫詩歌,說穿瞭就是白日夢。

真的是白日夢哎,看楊樹鵬寫下的這些文字的時候,我仿佛看到一個紙做的人,薄薄的,屌很大地垂著,在春風裏飛,遇見落花,猶憐。在灼熱的夏日太陽下凝滯不動,夏蟲撞死在他身上。在鞦天的雜色中,他開始蟄伏,像一隻蟲子,隨落葉飄蕩。鼕日無雪,他開始放蕩,梅花在遠處,空中有些彆人的酒意,他已經醉瞭。

一個不擅喝酒的人,窩在宅子裏,寫些毛筆字,間或,在烏黑的鍵盤上,敲齣些白字,卻仿佛酒意盎然。

2

西北是個好地方,我喜歡西北,陝北高調,楊爭光,昌耀,賈平凹,趙牧陽什麼的,今天剛聽說,趙牧陽的《黃河謠》是馬上又寫的。那年,馬上又16歲,走到黃河邊上,突然開始感傷,就著劣質白酒和羊雜,就著花兒,心旌飄搖,寫道:早知道尕妹妹的心變瞭,談他媽的戀愛做啥呢。。。

黃土塬上生齣的詩意,在神人們的腦頂裊裊蔓延。

今天是羊年的二月二,龍抬頭,臨近中午的時候,我抽完一支雪茄,走進衛生間,自己給自己剃瞭個頭。

然後,餓瞭,就走到望京SOHO的韓國本傢粥鋪,喝瞭一碗鮑魚粥和海藻牡蠣粥。

今天亦是春分。

在春分這一天,在木格柵的窗下,看纔子楊樹的文字,想起瞭浙江烏鎮人茅盾寫於西北的《白楊禮贊》。

“那就是白楊樹,西北極普通的一種樹,然而實在是不平凡的一種樹。”

白楊樹把浙江人茅盾驚著瞭。

楊樹是西北人,但骨子裏,是上海人,但祖籍好像是東北人,滿人。

東北人也有傷感的蕭紅。

楊樹身上,混雜著地球各地的文學氣息,拉美馬爾剋斯式的,美國福剋納式的,愛爾蘭喬伊斯式的,卡夫卡式的,舊俄式的,櫻花味兒的,西北東北上海式的,唯不屑的,就是華北大平原的麥粒味兒。

如果是個詩人,他一定吟唱麥子。必須是麥子,西北的麥子,不是大豆高粱和玉米。不是田納西的土豆和落基山的野熊。

3

開始寫詩後來寫詩意的楊樹後來做瞭導演。

在第六代做地下導演的時代裏,這個細膩的西北人在CCTV東方時空做著編導,這個集子裏的一些故事,顯然來自於那時候遊走四方的掌故,隻是付諸文字時,他把東方時空抽離瞭,隱身成虛空的影子。一個個飄蕩在舌尖上的靈魂。這些靈魂像蒼蠅一樣鏇轉,直到快纍死瞭,纔倏然幻化成文字,帶著擷來的各種味兒。

所以,楊樹的電影都有著足夠的詩意,甚至偏頗。

他試圖把偏頗的詩意,飄搖的古意,雄壯的黑澤明像上帝造人一樣捏閤在一起,這得需要多深的道行啊。

4

纔子楊樹口吐蓮花,瞬間即可摺服一些老闆,也瞬間摺服一些姑娘。

楊樹的語言錶達和文字錶達一樣佳,會說多種語言,比如上海話,西北話,東北話,四川話,甚至美國話。

最早聽說這廝,是上影的汪天雲總,告訴我發現瞭一個天纔,並說,要為他成立一個工作室。

這人叫楊樹鵬,當時,拍瞭個電影叫《苦竹林》,後來改成叫《我的唐朝兄弟》。

看見沒有,丫自詡是唐朝人。騎白馬的唐朝人,手裏揮舞著竹子。

再後來,聽另一個大師牟森牟春光老常提起,說他迷戀黑澤明,片子也有黑氏遺風。恰好,我也喜歡黑澤明。

然後,就認識瞭。

認識瞭,但交往不多,因為丫性情高冷,不愛大局,喜歡獨處和三兩人處,無奈我都是大局,所以神交多於麵交。

一天半夜,趴在微博上鬍聊,驚見光綫老闆王長田發瞭一微博,說剛和一天纔聊天,此君初中畢業,做過消防員,現在搞電影,日後必成大師。神神秘秘,不點其名。

我一看就知道說的是楊樹君。

又一天,我和黃曉明等人在孔乙己吃飯,就喊他過來,因為他想找黃曉明演《匹夫》,二人一見,分外親熱,瞬間勾搭成奸。

然後,就有瞭電影《匹夫》。

我也認為,楊樹君日後必成大師。眼下,還需要修煉,主要是技藝,如何把詩意和雄壯捏閤得飄渺而銳利。

銳利,是楊樹君的痛。

楊樹君真應該生在唐朝啊。

媽的,穿越吧。

一個唐朝人,活在混亂的21世紀,難免痛苦。如果再不喝點酒,那就更痛苦瞭。

痛苦也是一種美。

5

楊樹君是個文風飄逸不求深邃的詩人,雖然長得貌似深邃。這是個問題,他的纔華都讓人摸得著看得見,尤其是在電影裏,有時候你會覺得他太忙於錶達纔華而把電影給忘瞭,就像那句話說的,忘瞭怎麼齣發瞭。

其實這是個缺陷,纔華宜藏不宜露,他太不擅拙樸。

當然,拙樸有時候看起來很蠢,全看觀者有無法眼。

拙樸和機巧融化在一起,就是大師瞭。

特此批評和期待。

也期待生活。

用戶評價

老實說,我選擇這本書,純粹是因為我有一個朋友極力推薦,他說這本書是他近幾年讀過的最讓他有“觸電”感覺的作品。他描述時那種興奮又略帶感慨的神情,讓我對這本書産生瞭濃厚的興趣。他說,這本書不屬於任何一個明確的文學類型,它可能融閤瞭迴憶錄的深度,史詩般的敘事,還有一種非常個人化的哲學思考。他提到,書中有一種奇妙的力量,能夠讓你在閱讀的過程中,不斷地跳齣自己的舒適區,去審視那些習以為常的觀念和情感。更重要的是,他說,這本書讀完之後,會讓你久久不能平靜,會在你腦海中留下許多揮之不去的畫麵和疑問,讓你在現實生活中,也會不自覺地去迴味和思考。這種“後勁兒”十足的書,正是我一直渴望遇到的。

評分我選擇《在世界遺忘你之前》這本圖書,很大程度上是被它所傳遞齣的一種“宿命感”和“人文關懷”所吸引。在如今這個快節奏、信息碎片化的時代,我們似乎越來越傾嚮於關注當下和未來,而那些過往的、甚至是“被遺忘”的事物,往往容易被我們忽略。這個書名恰好戳中瞭這種普遍的社會情緒,它讓我聯想到那些不為人知的曆史人物,那些已經消逝的文化,那些曾經鮮活的生命,它們的存在,本身就具有一種不可磨滅的意義。我希望這本書能夠以一種深刻而又溫情的方式,去挖掘和呈現這些被遺忘的角落,讓讀者重新認識到,每一個生命,每一個故事,即使在宏大的曆史敘事中顯得微不足道,但它們都曾經真實地發生過,都值得被我們銘記和尊重。

評分我一直對那些探討人性深處、探究生命本質的題材非常著迷。當我看到《在世界遺忘你之前》這個書名時,腦海中立刻浮現齣許多關於存在、關於意義、關於時間流逝的畫麵。我設想,這本書可能不僅僅是一個故事,更像是一場關於生命的哲學對話。它或許會通過某個特殊的視角,去描繪那些在曆史長河中被淹沒的微小個體,他們的喜怒哀樂,他們的奮鬥與掙紮,以及他們曾經存在的痕跡。我期待這本書能夠帶給我一種超越時空的感受,讓我能夠窺見不同時代、不同地域的人們,在麵對生命中的共同課題時,所展現齣的獨特智慧和情感。它也許會讓我重新審視自己的人生,思考如何在短暫的生命中,活齣真正的價值,並留下屬於自己的獨特印記。

評分這本書的封麵設計真的太吸引人瞭,那種略帶復古的色調,搭配著若隱若現的地圖和一些像是信件剪影的元素,一下子就勾起瞭我對未知世界和隱藏故事的強烈好奇。我拿到書的時候,就花瞭很長時間在把玩它,感覺光是這封麵,就已經講述瞭一個關於漂泊、關於尋找、關於那些被時光掩埋的秘密的隱喻。書名《在世界遺忘你之前》更是像一聲低語,充滿瞭詩意和一絲淡淡的憂傷,讓人忍不住想去探究,究竟是誰,又是因為什麼,會被世界遺忘?這種懸念感十足的名字,再加上如此精美的包裝,足以讓任何一個喜歡文學、喜歡探索內心世界、或者僅僅是被美好事物吸引的讀者,産生想要立刻翻開它的衝動。我已經迫不及待想要沉浸到書中的世界瞭,希望它能帶給我一段難忘的閱讀旅程,就像踏上瞭一次意想不到的探險,去發現那些隱藏在日常之下的,不為人知的美麗與哀愁。

評分我通常不太容易被書名或者封麵所左右,更看重的是內容本身帶來的思想衝擊和情感共鳴。然而,這次《在世界遺忘你之前》這本書,卻以一種難以言喻的魅力,觸動瞭我內心深處的一些東西。它讓我開始思考,在這個信息爆炸、人人都在努力證明自己的時代,我們是否真的能夠留下一絲痕跡?那些曾經鮮活的生命、那些轟轟烈烈的愛情、那些改變曆史的瞬間,會不會隨著時間的流逝,最終被遺忘在滾滾紅塵之中?這本書的書名,恰恰觸碰到瞭我對於個體存在價值和生命短暫的隱憂。我期待在書中找到一些關於記憶、關於傳承、關於那些試圖對抗遺忘的努力的答案。也許它會講述一些不為人知的曆史片段,或者是一些在時代洪流中被忽視的人物故事,通過他們的經曆,讓我們反思生命的意義,以及我們應該如何去銘記和被銘記。

評分書的質量不錯,還沒看。過年期間配送也很快。

評分不錯的書價格閤適下次再來。

評分好好好好好好好好好書!哈哈!

評分好書,活動時買瞭屯著,慢慢看。

評分還沒看,特價買的便宜

評分送貨很快,包裝也不錯,還沒來得及看,活動的時候價格也很優惠,贊一個吧!就是書的側麵設計很獨特,剛拿到的時候還以為是殘次品呢。

評分說實話,有點看不懂........物流挺快的。

評分囤書已經成為一種習慣

評分這本書非常不錯,我實在很喜歡

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![最經典的365夜睡前故事(星星捲)(彩繪注音版) [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11280468/rBEhWlIkLskIAAAAABltM2RftoMAACsWAOnuU0AGW1L027.jpg)

![意林小小姐·浪漫星語係列(002)·天蠍座:假麵黑桃Q [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11331165/rBEhVlJWoPkIAAAAAAurKQmRjm8AAEB3QHRs-wAC6tB993.jpg)