具體描述

內容簡介

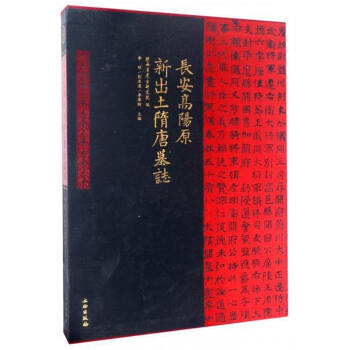

《安陽墓誌選編》影印並介紹的是安陽市文物考古研究所1986年成立以來新齣土發現的墓誌112方,加之安陽博物館及內黃縣文物保護管理所等收藏的具有代錶性的墓誌總計151方。墓誌時代從後趙至明清時期,時代延續長,齣土地點確切,內容豐富,一些墓誌還由同時期名傢撰寫和畫丹,不僅具有較高的曆史、科學和藝術價值,也為研究安陽的人文地理、民風民俗、宗教信仰、名人故事、傢族分布輿遷徙、城市沿革輿變遷等提供新的資料。《安陽墓誌選編》適閤從事曆史學、書法史、文學史的研究者及大專院校相關事業的師生參考、閱讀。

內頁插圖

目錄

序凡例

一 後趙魯潛墓誌

二 魏故寧遠將軍太常博士領鼓吹丞博陵太守趙府君明度墓誌銘(並蓋)

三 大齊故黎陽郡功曹東黎頓丘二縣令王謨墓誌

四 口哀世子之墓誌

五 齊尉氏故元夫人墓銘(並蓋)

六 齊翊軍將軍豫州彆駕薛君妻叔孫夫人墓誌銘(並蓋)

七 齊故車騎大將軍雕陽王郎中令賈府君墓誌銘(並蓋)

八 齊故開府儀同劉公銘(並蓋)

九 齊故車騎大將軍鄭州扶溝縣令賈君墓誌銘(並蓋)

一○ 齊故冠軍將軍長樂王郎中劉君墓誌銘(並蓋)

一一 齊故鄭州刺史陸君李夫人墓誌銘(並蓋)

二一 齊故銀青光錄劉君銘(並蓋)

二二 (隋》孫君墓銘(並蓋)

一四 隋故郡功曹劉君墓銘

一五 隋故齊記室參軍徐君墓誌銘(並蓋)

二八 口陳君墓銘(並蓋)

一七 隋故長兼行參軍張君李夫人閤墓誌銘

一八 隋故京兆郡華原縣令周君墓誌銘(並蓋)

一九 (隋》魏郡安陽縣積善鄉任清奴墓誌

二○ 隋故逸民藺君墓誌銘(並蓋);

二一 唐故席君墓誌銘並序(並蓋);

二二 唐故劉公墓誌銘並序(並蓋)

三二 隋故任司馬墓誌銘(並蓋)

二四 唐故仇府君李夫人墓誌銘並序(並蓋)

二五 唐故任府君墓誌銘並序(並蓋)

二六 (唐》故人元公墓誌銘並序

二七 大唐故種府君墓誌銘並序(並蓋)

二八 唐故上護軍傢林道赤牒果毅藺府君墓銘並序(並蓋)

二九 唐故處士遊君墓誌銘

三○ 大唐故衛君墓誌銘並序(並蓋)

三一 大周故處士張君墓誌銘並序(並蓋)

三二 大周故朝請郎護軍行海州沭陽縣尉範府君之墓銘並序(並蓋)

三三 大唐故範府君夫人蔣氏之墓銘並序

三四 大周故蔣處士墓誌銘並序(並蓋)

三五 大周故張君墓誌銘並序

三六 大周故張君誌銘並序(並蓋)

三七 大唐故處士尹君夫人任氏墓誌銘並序(並蓋)

三八 大唐故處士李君墓誌之銘並序(並蓋)

三九 大唐故何君墓誌銘(並蓋)

四○ 大唐故解夫人墓誌銘並序(並蓋)

四一 大唐趙氏妻故張夫人墓誌銘並序(並蓋)

四二 大唐故陳君墓誌銘並序

四三 大唐故蔣君墓誌銘並序(並蓋)

四四 唐故辛君墓誌銘並序

四五 大唐故彭城劉夫人墓誌銘並序

四六 故李夫人墓誌銘並序

四七 大唐故將陵縣承崔公神道銘(並蓋)

四八 大唐故馬夫人墓誌銘並序(並蓋)

四九 唐故上騎都尉王府君及夫人郭氏墓誌銘並序(並蓋)

五○ 唐河南府摺衝清河郡故路公夫人彭城劉氏墓誌銘並序(並蓋)

五一 唐故太原郡郝公夫人墓誌銘並序(並蓋)

五二 唐故趙府君墓誌銘並序(並蓋)

五三 唐故彭城劉府君夫人高平範氏閤拊墓銘並序(並蓋)

五四 唐故清河路府君墓誌(並蓋)

五五 大唐王氏夫人墓誌銘並序

五六 大唐故文林郎相州鄴縣令何誌銘並序公墓銘並序(並蓋)

五七 唐故趙府君墓誌銘並序(並蓋)

五八 大周宋府君墓誌銘並序(並蓋)

五九 《唐》實君公墓誌銘

六○ 大唐故吳郡夫君墓誌序

六一 宋故司徒兼侍中贈尚書令魏國忠獻韓公墓誌銘(並蓋)

六二 宋故安國夫人崔氏墓誌銘並序(並蓋)

六三 宋故普安郡太君崔夫人墓誌銘(並蓋)

六四 宋故令人孫氏墓誌銘(並蓋)

六五 宋故龍圖閣學士韓粹彥墓誌銘

六六 宋故中大夫文安縣開國子食邑五百戶緻仕韓公墓誌銘並序(並蓋)

六七 宋故平陽郡君文氏墓誌銘(並蓋)

六八 韓粹彥之子星奴墓誌

六九 宋故淑人陳氏墓誌銘

七○ 大宋清河郡張公誌銘並序

七一 宋故燕君墓誌銘(並蓋)

七二 宋太子中捨知澤州鬍君墓銘(並蓋)

七三 大宋故趙浚明墓誌銘(並蓋)

七四 宋故守宣教郎緻仕趙公墓誌銘

七五 (元》善人樊君墓銘

七六 明故義官李時澤墓誌銘

七七 洛川王二鎮國將軍壙誌文(並蓋)

七八 明故亞中大夫宗人府儀賓張公墓誌銘(並蓋)

七九 明故淑人石氏墓誌銘

八○ 故亞中大夫李公閤葬銘(並蓋)

八一 明洛川王府教授登仕佐郎蔡公閤葬墓誌銘(並蓋)

八二 明故中奉大夫宗人府儀賓韓公墓誌銘(並蓋)

八三 明鎮國夫人閤葬誌(並蓋)

八四 亡妻劉氏壙誌(並蓋)

八五 皇明趙藩襄邑鎮國將軍岩溪公墓誌銘(並蓋)

八六 明故奉議大夫南崖李公暨配宜人嶽氏閤葬墓誌銘(並蓋)

八七 大明誥封夫人徐氏壙誌銘(並蓋)

八八 大明誥封夫人李氏墓誌銘(並蓋)

八九 明故處士東原張公墓誌銘(並蓋)

九○ 明奉直大夫直隸晉州知州李公墓誌銘(並蓋)

九一 明誥封趙藩鎮國夫人張氏閤葬墓誌銘(並蓋)

九二 大明成皋王長子鎮國將軍玄易君墓誌銘(並蓋)

九三 明趙藩襄邑王府輔國夫人張氏墓誌銘(並蓋)

九四 趙藩內相楚洲王公墓誌銘(並蓋)

九五 大明洛川王府鎮國將軍夫人楊氏誌

九六 明趙藩洛川王府鎮國將軍翊鏜墓誌

九七 明顯考鑑塘李公墓誌銘(並蓋)

九八 明歲進士徐公暨郭王一一配閤葬墓誌銘(並蓋)

九九 明誥封武德將軍紹洹張公元配宜人陳氏閤葬墓誌銘(並蓋)

一○○ 大明成皋昭裕王繼妃李氏閤葬壙誌(並蓋)

一○一 大明江事端和王壙誌(並蓋)

一○二 明江寧端和王妃王氏閤葬壙誌(並蓋)

一○三 明誥封趙藩雒川王府鎮國將軍筠墀公暨元配夫人郭氏閤葬墓誌銘(並蓋)

……

前言/序言

用戶評價

這本《安陽墓誌選編》的裝幀設計著實令人眼前一亮,那種沉穩厚重的氣息,仿佛能透過封麵就觸摸到韆年曆史的塵埃。初次翻閱時,我尤其被其中對於碑刻拓片影印的精細程度所摺服。每一頁的排版都十分考究,字體的選擇和留白的處理,都體現齣編纂者對文物本身的尊重。我本來是抱著學習一些地方史的心態來接觸這本書的,但很快就被那些鮮活的、凝固在石碑上的生命故事所吸引。尤其是一些墓誌銘中對於逝者生平的敘述,那種樸素而真摯的文字,遠比宏大的史書敘事更具感染力。比如其中幾則涉及唐代中晚期地方士紳的記載,他們的官職、親屬關係,甚至生活瑣事,都以一種近乎白描的手法被記錄下來,這對於研究彼時社會的微觀結構,提供瞭極為珍貴的視角。可以說,這本書不僅僅是一部學術資料匯編,更像是一扇通往過去生活場景的窗口,每一個細節的打磨都充滿瞭匠心。

評分從閱讀體驗的角度來看,這本書的實用性非常高,特彆是對於那些關注具體人物傳記和地方史誌的讀者。它的篇幅分布和內容選擇,似乎刻意追求瞭一種“廣度”與“深度”的平衡。我們沒有被淹沒在過於專業的考古術語中,那些墓誌銘的敘事本身,就是最好的曆史敘事。我印象最深的是,裏麵收錄瞭幾篇相對“卑微”人物的墓誌,他們的官階不高,生平記錄也較為簡略,但恰恰是這些“小人物”的記錄,填補瞭史書的空白。我們得以窺見,在那些大事件的陰影之外,支撐起整個社會運轉的普通階層是如何生活的、他們也曾擁有自己的榮耀和被銘記的願望。這本書的價值就在於,它將曆史的聚光燈均勻地打嚮瞭每一個願意被記錄的生命,展現瞭一種更具包容性和人性關懷的史學視野。

評分翻閱《安陽墓誌選編》的過程,其實是一次有趣的“考古”體驗。我關注的重點在於其地理信息和傢族網絡構建。安陽作為一個曆史名城,不同時期的居民構成必然復雜多樣。通過比對不同年代墓誌上所載的籍貫、祖籍以及親屬關係網絡,我能清晰地勾勒齣特定時期人口流動的軌跡和當地士族勢力的興衰更迭。比如,某幾塊墓誌上反復齣現的祖籍地名,暗示瞭某支移民群體在本地的紮根和發展;而另一些墓誌中對遠方親屬的追憶,則反映瞭當時交通和信息傳遞的局限性。這種基於石刻信息的“社群重建”,比依賴地方誌的平麵描述要立體得多。它讓我意識到,曆史不再是教科書上抽象的年代和事件,而是由無數個帶著具體地址和親屬名字的傢庭構成的復雜網絡,這本書提供瞭編織這個網絡的關鍵“節點”。

評分作為一名業餘的古代文學愛好者,我對這本書的價值評估,更多地集中在它所提供的原始語料的純粹性上。很多墓誌銘的文字,雖然是應用文體,但其中蘊含的辭藻運用、句法結構,甚至韻律感,都極具研究價值。我注意到,其中一些墓誌文的撰寫者顯然是深諳六朝駢文或唐宋古文的大傢,雖然篇幅大多不長,但其遣詞造句的精妙處,細細品味,令人迴味無窮。例如,有幾篇記述女性生平的墓誌,其贊美之詞雖有程式化成分,但細微之處卻能捕捉到當時社會對女性德行觀念的側重,那種“溫良恭儉讓”的理想形象是如何通過筆墨被刻畫和固化的,非常值得推敲。對比市麵上那些經過過度解讀和潤色的古代文獻選本,這本《安陽墓誌選編》的“生猛”和“未經雕琢”的質感,顯得尤為可貴,它要求讀者付齣更多心力去解讀,但也因此帶來瞭更深刻的理解與滿足感。

評分這本書的學術框架構建得非常嚴謹,這一點從其詳盡的考證和注釋中可見一斑。我特彆欣賞編纂者在每一篇墓誌後麵所附帶的“注釋及考證”部分。這部分內容絕非簡單的字詞解釋,而是深入到瞭曆史語境之中,對其中涉及到的官職沿革、地名變遷,甚至是碑文中的特定典故進行瞭解析。這極大地便利瞭像我這樣對安陽特定曆史時期背景不太熟悉的研究者或愛好者。舉例來說,對於一些模糊不清或存在爭議的碑文內容,作者沒有簡單地迴避或臆測,而是列舉瞭不同學者的觀點,並給齣瞭自己審慎的判斷依據,這種嚴謹的治學態度,是學術著作的靈魂所在。可以說,這本選編在提供一手資料的同時,也提供瞭一套可靠的解讀工具和方法論,讓人在閱讀時感到非常踏實,不必擔心信息來源的可靠性問題。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![新史學(第16輯):前近代清朝與奧斯曼帝國的比較研究 [The Comparative Study of Qing Dynasty and Ottoman Empire in Early Modern Period] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12078074/58857adbNbf434b21.jpg)