具体描述

图书基本信息

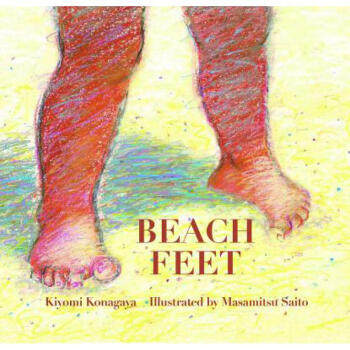

Beach Feet

作者: Kiyomi Konagaya;Masamitsu Saito;

ISBN13: 9781592701216

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2012-05-08

出版社: Enchanted Lion Books

页数: 32

重量(克): 408

尺寸: 22.86 x 26.416 x 1.27 cm

商品简介

Full of exuberance, this beautifully illustrated book perfectly captures a boy's day at the beach and his experience of the ocean. Full color.用户评价

我向来偏爱那些结构精巧、叙事手法大胆的文学作品,而这本小说恰恰在这一点上给了我极大的惊喜。它打破了传统的时间线索,采用了多重叙事视角,仿佛是一块被打碎的玻璃,每一块碎片都折射出不同的光影和真相。起初我还有点跟不上,需要时不时地翻回去确认一下不同角色的口吻和他们所处的时间点,但一旦适应了这种节奏,那种抽丝剥茧、层层递进的阅读快感就彻底俘获了我。作者的语言功力更是值得称赞,他的句子往往是那种带着古典韵味的长句,但又不失现代的锐利,遣词造句之间流淌着一种难以模仿的音乐感。最让我震撼的是他对环境和氛围的营造,那种压抑感不是通过直接描写灾难,而是通过对日常细节的精准捕捉来实现的——比如总也擦不干净的窗户,或是永恒不变的黄昏色调。这本书给我的感受,就像是看了一部大师级的黑白电影,每一个景深、每一个光影的运用都恰到好处,充满了象征意味。它探讨的主题宏大而深远,涉及记忆的不可靠性、社会结构的异化,以及个体在巨大历史洪流中的渺小与抗争。读完后,我感觉自己的词汇量都被拓宽了,不仅仅是认识了新词,更是学会了一种新的观察世界的方式。

评分坦白说,当我翻开这本书时,我期待的是那种轻松愉快的度假读物,那种能让人暂时逃离现实的甜蜜幻想。然而,这部作品却给了我一记响亮的耳光,让我直面了生活本真的粗粝与残酷。它完全走的是一条“反童话”的路线。故事中几乎找不到纯粹的好人或坏人,每个人都带着厚厚的铠甲和满身的伤痕在泥泞中跋涉。我印象最深的是其中一段关于“失落的童年”的描写,作者没有用煽情的笔法,而是通过一个孩子对手中一块石头形状的执着,描绘出他对安全感的极度渴求。这种不加修饰的真实,让我几度感到窒息,但又忍不住想知道他们还能承受多少。这本书的魅力在于它的“诚实”,它不试图给你提供任何廉价的安慰或明确的解决方案。相反,它提出了许多尖锐的问题,然后把作答的责任推给了读者。我感觉自己不是在“读”故事,而是在“经历”故事中的煎熬与挣扎。它的结尾处理得尤其妙,没有画上一个圆满的句号,而是留下了一个开放式的悬念,这个悬念不是情节上的,而是哲学层面的,迫使你继续思考下去。

评分这本书的节奏感处理得非常具有实验性,作者似乎故意在拉扯读者的耐心,然后又在你即将放弃的时候,用一个精准的意象瞬间将你拉回故事的核心。我喜欢这种“欲扬先抑”的手法,它让阅读过程本身变成了一种挑战,而非被动的接受。与那些情节驱动的小说不同,这本书更注重“内在景观”的描绘,角色的心理活动占据了绝大部分篇幅。读起来,就像是潜入深海,光线越来越暗,压力越来越大,你需要努力屏住呼吸才能继续下潜。尤其让我着迷的是作者对于“声音”的运用,他能用文字勾勒出寂静的质感,或者将日常的喧嚣转化为一种令人不安的背景噪音。有几章的段落结构非常紧凑,信息的密度极高,需要反复阅读才能捕捉到其间的微妙关联。我特别关注了作者是如何在不使用大量心理分析术语的情况下,成功地塑造了一个精神状态极度不稳定的角色。这种高超的间接描写技巧,充分体现了作者对叙事艺术的深刻理解。它成功地构建了一个自洽的、逻辑自洽的“失序世界”,在这个世界里,所有的不合理都变得合乎情理。

评分从文学体裁上来说,这本书模糊了小说与散文的界限,它更像是一系列以人物命运为轴心串联起来的哲思片段。我很少见到哪部作品能将对自然现象的描摹,与对社会现象的批判,如此自然地融合在一起。比如书中关于“盐渍”的反复出现,一开始以为只是环境描写,后来才意识到那象征着某种无法被清洗的印记或罪孽。这种意象的反复和递进,显示了作者深厚的文学底蕴和严密的构思。阅读这本书的过程,对我来说,与其说是娱乐,不如说是一种智力上的“健行”。我必须时刻保持警醒,去辨认哪些是角色真实的经历,哪些是他们基于创伤的扭曲认知。这种高强度的代入感,是很多畅销小说难以企及的。它没有提供任何轻松的出口,但它提供了一种更深层次的理解——即生活本身就是一场永无止境的、充满模糊性的对话。读完后,我能清晰地感觉到自己的认知边界被推远了一点,这种拓展,远比读到一个精彩的结局更令人满足。它需要时间去消化,去沉淀,绝对是值得反复品读的佳作。

评分这本小说,说实话,一开始我是冲着那个带着点神秘感的书名去的,总觉得能读到一些关于海边、夏日、或许还有点浪漫气息的故事。结果呢,它给我的感受完全不同,倒像是一次深入骨髓的内心独白,作者的笔触细腻到近乎残忍,将人性的幽微之处剖析得淋漓尽致。故事的开篇,那种海风咸湿的味道似乎还残留在纸页上,但很快,叙事线索就将焦点收回到几个核心人物错综复杂的关系网中。我特别欣赏作者在刻画人物动机时的那种“留白”,没有一味地解释,而是通过他们细微的动作、不经意的眼神交流,让读者自己去拼凑出背后的逻辑和痛苦。特别是那位主角,他的挣扎与选择,让我何度も停下来,合上书本,盯着窗外发呆,思考如果是我处在那种境地,会如何应对。这本书的情节推进并不算快,更像是一场缓慢而坚定的潮汐,一点点地侵蚀你的心防,直到最后,你发现自己已经被完全代入到那个世界里,为他们的命运牵肠挂肚。它不是那种读完就忘的“消遣读物”,更像是一面镜子,映照出我们每个人内心深处都藏匿着的、不愿面对的阴影与渴望。那几个关键的转折点,处理得极其高明,没有夸张的戏剧冲突,却有着雷霆万钧的力量,读完后留下的回味是悠长而复杂的,带着一丝难以言喻的惆怅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有