具体描述

内容简介

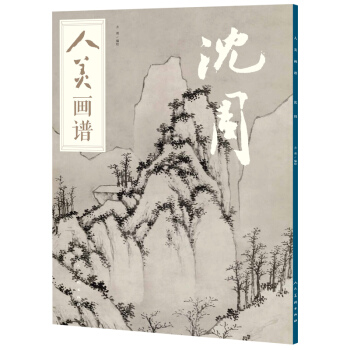

《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》收录了饶自然撰的《绘宗十二忌》和黄公望撰的《写山水诀》两部作品。《绘宗十二忌》是作者据宋代山水画理论加以整理,使之条理化,并逐一予以说明,其中少数涉及气韵、笔墨,多数是指出经营位置之弊。《写山水诀》多以三言两语为一则,从树、石、水、山的具体画法,到笔墨、设色技巧,用绢用纸方法,从立意、托喻到“三远”、四时,并置杂陈。目录

《人美文库》出版说明出版说明

绘宗十二忌

写山水诀

精彩书摘

《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》:一曰:布置迫塞。凡画山水必先置絹紊于明净之室,伺种閑意定,然后入思。小幅巨軸,随意經营。若幛过数幅,壁过数丈,先以竹竿引炭煤,朽布山势高低,树木大小,楼閣人物,一一位置得所,則立于数十步之外,审而現之,自見其可,却將淡墨笔約具取定之式,謂之小落笔。然后肆意揮灑,無不得宜。此宋元君盤礴睥睨之法,意在笔先之謂。亦須上下空闊,四傍疎通,庶几瀟灑。若充天塞地,滿幅画了,便不風致,此第一事也。

二曰:远近不分。作山水先要分远近,使高低大小得宜。虽云丈山尺树,寸馬分人,特約略耳。若拘此說,假如一尺之山,当作儿大人物为是?盖近則坡石树木当大,屋宇人物称之,远則峯巒树木当小,屋宇人物称之。極远不可作人物。墨則远淡近濃,愈远愈淡,不易之論也。

三曰:山無气脈。画山于一幅之中先定一山为主;却从主山分布起伏,余昔气脈連接,形势映帶。如山頂重疊,下必数重脚,方盛得住。凡多山頂而無脚者,大謬也。此全景大义如此。若是透角,不在此限。

四曰:水無源流。画泉必于山峽中流出,須上有山数重,則其源高远。平溪小澗,必見水口,寒灘淺瀨,必見跳波,乃活水也。間有画一摺山,便画一派泉,如架上悬巾,絕为可笑。

五曰:境無夷險。古人布景不一,有举崔者,有平远者,有縈廻者,有空闊者,有層疊者,或多林木亭館者,或多人物船舫者。每遇一圖,必立一意,若大樟巨幅,悉当如之。

六曰:路無出入。山水貫出远近,全在徑路分明。徑路須要出沒:或林下透見,而水脈复出;或巨石遮断,而山坳漸露,或隐坡隴,以人物点之,或近屋宇,以竹树藏之。庶几有不尽之境。

七曰:石止一面。各家画石,皴法不一,当随所学一家为法。須要有頂有脚,分稜面为佳。

八曰:树少四枝。前代画树有法,大概生崖壁者多缠錯枝,生坡隴者高疽。干霽多項,近水多根。枝干不可止分左右二向,須尚間作正面背面,一枝半枝;叶有單笔夾笔,分荣悴,按四时,乃善。

九曰:人物伛偻。山水人物,各有家数。描画者眉目分明,点凿者笔力蒼古。必昔衣冠軒昂,意态閑雅。古作可法,切不可以行者、望者、負荷者、鞭策者一例作伛偻之狀。

十曰:楼閣錯杂。界划虽末科,然重楼疊閣,方寸之間,向背分明,角連拱接,而不杂乱,合乎規矩繩墨,此为最难。不論江村山塢,間作屋宇者可随处立向,虽不用尺,其制一以界划之法为之。

十一曰:溺淡失宜。不論水墨、設色、金碧,即以墨瀋滃淡,須要淺深得宜。如晴景当空明,雨景夜景当昏蒙;霉景当稍明,不可与雨霧烟嵐相似。青山白云,止当于夏秋景为之。

十二曰:点染無法,謂設色与金碧也。設有輕重:輕者山用嫘青,树石用合綠染,为人物不用粉襯,重者山用石青綠並綴树石,为人物用粉襯。

……

前言/序言

饶自然,元人,字太虚(有作太白的),自号玉笥山人。元柯丹丘称他“以诗画名世”。明陈继儒“媚占录”说“饶自然画滦得马远笔法”。清钱大昕“元史艺文志补”着录有饶自然“山水家法”一卷,余貂宋“书画书录解题”列入未见类,但清初孙承泽的“庚子销夏记”中俞提到此书,并对它发表意见,果真有此书迟早或可发现。清钱遵王“读书敏求记”记有“至元庚辰,玉笥山人饶太白自然选唐王维及元商德符等二十人,法其笔意、染法以为式,后附画家十二忌”云云。是画宗(疑宗为家之误)十二忌原附有法式——画诺,可惜巳散失。

郭若虚“图画见闻志”的叙论中“论用笔得失”,提出三病,一曰板,二曰刻,三曰结,并一一加以解释,对于绘画发展影响很大。但总觉有些抽象,不若十二忌内容具体。从布置到设色,几乎山水画的各方面都涉及到了。它不仅作为画家的纲领而提出,并且反映出宋元之际山水画发展的高度水平。从总结经验来说,它不失为国画传统的重要文献之一。

用户评价

作为一名热爱古籍和传统艺术的收藏爱好者,我对版本的考究一直有着近乎苛刻的要求。 这次购入《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》,主要是看中了其“标点注译”的价值。很多传世的绘画理论,往往因为年代久远,文字晦涩,缺乏标点,导致阅读和理解的门槛极高,许多精妙之处往往被湮没。这本《绘宗十二忌写山水决》的出现,极大地弥补了这一遗憾。首先,作者在原文基础上添加的标点,可以说是“画龙点睛”之笔。流畅的标点使得古文的语意更加清晰,断句的准确性大大提高,这对于非古文专业的读者来说,阅读体验得到了质的飞跃。更难能可贵的是,作者在原文的注释方面,也展现了极高的学术功底和严谨的态度。他不仅对生僻的字词、典故进行了详尽的解释,更重要的是,他对“十二忌”的每一条都进行了深入的阐释,并且常常引用历代名家画论和画作作为例证,使得抽象的理论变得形象生动,易于理解。例如,在解释“忌野”时,作者不仅仅停留在文字表面,而是深入探讨了“野”在山水画创作中可能出现的多种表现形式,以及如何通过构图、笔墨等手段来规避“野”的弊端。他对不同时代、不同流派的山水画作品的分析,也为读者提供了丰富的参考。我尤其欣赏的是,作者在注释中,并没有完全摒弃个人见解,而是将自己的理解和实践经验穿插其中,使得原本严肃的学术著作,多了一份可亲可近的温度。这种“理论与实践相结合”的注释方式,对于我们这些希望将理论应用于实践的读者来说,具有极大的指导意义。我一直在研究明末清初的“新安画派”,对其山水画的意境和笔墨创新非常感兴趣。这本书中关于“十二忌”的解读,为我理解新安画派的创作理念提供了新的视角。例如,黄宾虹先生的山水画,在构图上常常显得“满”,但他却能通过笔墨的提炼和层次的营造,达到“浑厚华滋”的境界。这与书中所讲的“忌满”与“实则虚之”的辩证关系,有着异曲同工之妙。总而言之,这本《绘宗十二忌写山水决(标点注译)》不仅仅是一本简单的山水画理论书籍,更是一部集学术性、实用性和艺术性于一体的佳作。它填补了相关文献的空白,为中国山水画的研究和传承,做出了重要的贡献。无论是对于专业研究者,还是对于普通爱好者,这本书都具有极高的阅读和收藏价值。

评分我是一位对中国传统文化充满热情的年轻艺术家,主攻中国画,并且尤其钟情于山水画。 在学习过程中,我常常感到理论与实践之间存在着一道难以逾越的鸿沟。大量的绘画理论典籍,虽然精妙,但往往因为原文的古奥和缺乏系统性的解读,而让我难以消化。直到我发现了这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》,我才觉得,那道鸿沟似乎正在被一点点填平。这本书最让我眼前一亮的是,它将“绘宗十二忌”这样一个高度凝练的理论体系,通过“标点注译”的方式,以一种全新的面貌呈现出来。作者不仅为原文加上了清晰的标点,更重要的是,他对每一条“忌”都进行了深入而富有见地的注释。这种注释,不是简单的字词解释,而是将理论与绘画实践紧密结合。例如,在讲解“忌板”时,作者不仅仅说明了画面不能呆板,而是深入分析了导致“板”的各种原因,比如笔墨的变化不够,构图缺乏层次等等。他还引用了大量的古代名家作品作为例证,让我能够直观地看到“板”与“活”的区别。我之前在画山的时候,总觉得画面不够有力量,不够灵动,总是显得“板”在那里。看了“忌板”的这一章节,我才意识到,我可能在用笔上过于拘谨,没有充分运用笔墨的浓淡干湿变化。这本书的注释,还常常穿插作者自己的绘画体会和心得,这让我觉得这本书非常“接地气”,不是高高在上的理论说教,而是充满实践指导意义的“干货”。它让我明白,理论知识只有与实践相结合,才能真正发挥作用。我最近在创作一幅关于江南水乡的山水画,我一直在思考如何表现水乡的灵动和诗意,在看了关于“忌空”和“忌满”的章节后,我开始尝试在画面中留出更多的“虚”的空间,用简洁的笔墨来勾勒景物,让画面有一种“静水流深”的意境。这本书,真的让我对山水画的理解,从“形”的层面,提升到了“神”的层面。它让我明白,山水画的创作,不仅仅是对景物的描摹,更是对自然精神的领悟和表达。我非常感激作者的用心,让这本经典的绘画理论,得以以如此 accessible 的方式呈现在我们面前。

评分我是一个从美术学院科班出身的国画专业学生,主攻山水画方向。 在学校里,我们学习了大量的理论知识,也接触了不少古今的山水画名家作品。但说实话,很多时候,理论知识总是显得有些“空中楼阁”,难以真正落地。直到我读了这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》,我才觉得,那些曾经让我困惑的理论,终于有了清晰的脉络和生动的体现。这本书最大的亮点,在于它对“绘宗十二忌”的深入剖析。这“十二忌”是历代画论中非常重要的总结,但往往因为原文的古奥,加上缺乏系统的注释,很多学生难以真正理解其精髓。这本书的作者,在这方面做得非常出色。他不仅为原文加上了标点,更重要的是,他对每一个“忌”都进行了详细的解读。这种解读,不是简单的文字释义,而是结合了山水画创作的实际,阐述了“忌”的含义,以及如何避免这些“忌”。例如,“忌俗”这一条,作者不仅解释了“俗”是指画面缺乏雅趣、流于媚俗,还分析了哪些笔法、哪些题材容易导致“俗”的产生。他引用了许多不同风格的山水画作品,有的符合“忌俗”的原则,有的则犯了“忌俗”的毛病,让我在视觉上就能直观地感受到差异。这种“案例教学”的方式,对于我们这些学生来说,简直太有帮助了。我以前在画人物的时候,总会不自觉地画得过于写实,缺乏笔墨的韵味,读了“忌俗”这一章,我才意识到,这可能就是俗的体现。在构图上,我也常常因为害怕画面“空”,而把画面塞得满满当当,读了“忌满”和“忌空”的章节,我才明白,真正的“空”和“满”,在于意境的营造,而不在于元素的多少。这本书,让我对中国山水画的认识,从“术”的层面,提升到了“道”的层面。它让我明白,山水画的创作,不仅仅是技巧的堆砌,更是精神的表达。作者在注释中,也穿插了他自己的绘画心得和体会,这让我觉得这本书非常“接地气”,不是那种高高在上的理论说教,而是充满实践指导意义的指南。我最近在创作一幅雪景山水,以前总觉得雪景画起来很单调,容易“板”,看了“忌板”的讲解后,我开始尝试用不同的笔法来表现雪的质感,用虚实结合的手法来处理山体的起伏,画面顿时就有了生气。这本书,不仅是我的案头必备,更是我创作过程中的“灵感源泉”。

评分这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》真的是给中国山水画爱好者的一份厚礼! 我是一名业余的山水画爱好者,平时除了临摹一些名家作品,也常常觉得自己在理论上有所欠缺,遇到一些瓶颈期总找不到突破口。市面上关于山水画的理论书籍不少,但很多都比较晦涩难懂,要么是过于学术化,要么就是内容零散,不成体系。直到我遇到了这本《绘宗十二忌写山水决》,我才仿佛找到了北。这本书,顾名思义,以“绘宗十二忌”为纲,将山水画创作中的关键要点提炼出来,形成了一种系统性的指导。书中的“十二忌”涵盖了从构图、笔墨、皴法到意境的方方面面,可以说直指核心,句句戳心。最让我惊喜的是它的“标点注译”部分。要知道,古代的绘画理论典籍,很多都没有标点,读起来断句困难,理解更是加倍费劲。这本书的作者,在原著的基础上,仔细地加上了标点,并且对其中的一些古语、术语、甚至是典故都做了详细的注释和解释。这对于我这样的普通读者来说,简直是福音!我不再需要一遍遍地查阅字典、翻阅史料,就能比较顺畅地理解作者的本意。而且,注解中还穿插了一些作者自己的见解和实践经验,这让理论更加生动,也更容易与实际创作相结合。例如,在讲到“忌平”的时候,作者不仅解释了“平”的含义,还结合了具体的范例,说明了如何通过高低错落、虚实对比来避免画面出现平板呆滞的问题。这种深入浅出的讲解方式,让我受益匪浅。我最近正在尝试创作一幅以黄山为题材的山水画,之前总觉得画面不够有气势,缺乏层次感,看了关于“忌平”和“忌乱”的章节后,我开始有意识地在构图上做调整,尝试引入更多的变化,画面立刻就有了立体感和深度。这本书的编排也非常人性化,开本适中,纸张质量也很好,印刷清晰,阅读体验非常棒。我常常会带着它去画室,边看边画,遇到不懂的地方随时翻阅。它不仅仅是一本理论书,更像是一位循循善诱的老师,时刻提醒着我,指引着我。我真心推荐给所有热爱山水画的朋友们,无论你是初学者还是有一定基础的画家,都能从中获得启发和帮助。

评分我一直认为,中国山水画的魅力在于“写意”,而“写意”的背后,离不开对自然规律的深刻理解和对笔墨精神的精准把握。 这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》恰恰是在这两方面给了我极大的启发。在接触这本书之前,我对山水画的理解大多停留在“形似”层面,总想着把山石的轮廓画得像,把树木的形态描绘得真。然而,看了《绘宗十二忌》中的“十二忌”之后,我才明白,真正的山水画,是要“神似”的,是要传达出一种气韵,一种精神。书中的“十二忌”,如“忌野”、“忌俗”、“忌空”、“忌满”等等,每一个“忌”都像一面镜子,照出了我在绘画过程中容易出现的误区。作者的标点和注释,更是功不可没。那些古老而精炼的文字,在有了标点之后,读起来才真正顺畅,也才更容易体会到其中蕴含的深意。例如,“忌野”这一条,原著中的表述可能比较简略,但经过作者的注释,我才了解到“野”不仅仅是指画面缺乏章法,更深层次上是指画家的胸襟和格局不够开阔,未能真正领悟山水之“野逸”之“壮美”。作者结合历代名家的画作进行解读,让我对“忌野”有了更直观的认识。以前我总觉得画不好山,觉得山体生硬,缺乏生命力,看了关于“忌野”的讲解,我才意识到,我可能过于拘泥于细节,而忽略了山体的整体气势和生命脉络。还有“忌空”和“忌满”,这两个看似矛盾的“忌”,在书中得到了巧妙的阐释。作者指出,“空”非指画面留白过多,而是指画面缺乏神韵和意境;“满”也非指画面元素堆砌,而是指画面缺乏呼吸感和变化。这种辩证的阐述,让我对构图的理解提升了一个层次。我一直以来都有一个困惑,就是画出来的山水画总感觉“死气沉沉”,没有那种“气韵生动”的感觉,这本书的出现,让我找到了症结所在。我开始尝试在构图上更加注重“计白当黑”,在用笔上更加讲究“墨分五色”,这些都是在阅读《绘宗十二忌》的过程中,我慢慢领悟到的。这本书不仅教会了我“不做什么”,更重要的是,它引导我思考“应该做什么”,如何才能画出真正有灵魂的山水画。我已经迫不及待地想将书中的理论运用到我的创作实践中,去探索更广阔的山水画世界。

评分我是一名退休的老教师,虽然已经离开了讲台,但对中国传统文化的热爱却与日俱增。 尤其是中国山水画,我从小就耳濡目染,一直怀揣着一个绘画的梦想。可惜过去条件有限,一直没有机会系统地学习。如今,生活安定了,我便开始拾起笔来,尝试着自己动手画山水。一开始,我只是凭着感觉画,画出来的东西总是觉得不对劲,没有那种古人画作的意境。后来,我接触到了这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》,这对我来说,真是一个意外的惊喜。这本书,真的是为我这样的“零基础”学习者量身定做的。首先,书中的“标点注译”功能,对我帮助太大了。那些古文,没有标点,我读起来断断续续,很多意思都理解不了。有了标点之后,阅读就顺畅多了。更重要的是,作者的注释,非常详细,而且通俗易懂。他不仅仅是解释字面意思,还会结合中国山水画的历史和实践,来阐述其中的道理。例如,书里讲到“忌病”,我一开始不明白什么是“病”。经过作者的解释,我才知道,“病”是指笔墨的污浊、构图的牵强等等。他举了一些具体的例子,让我一下子就明白了,原来我画的山,就是“病”的山,没有那种飘逸灵动的气韵。这本书的“十二忌”,也为我指明了方向。我之前画山,总是画得死气沉沉的,没有生气。看了“忌板”、“忌野”、“忌空”的章节后,我才意识到,原来我一直在犯这些错误。作者在解释“忌板”的时候,提到了要“用笔有变化”,要“构图有层次”。我之前画山,笔法单一,构图也总是平面的。现在,我开始尝试着在用笔上多下功夫,让笔墨有干湿浓淡的变化,在构图上,也开始注意留白,营造空间的层次感。这本书,真的让我从“门外汉”变成了“半个懂行”。它不仅仅教会了我“不应该做什么”,更重要的是,它引导我思考“应该怎么做”,如何才能画出真正有“意境”的山水画。我最近画的一幅小品,虽然技法还很生疏,但是已经被我的老伴夸奖说“有气韵了”,我心里别提多高兴了。这本书,就是我启蒙的恩师,我非常感激。

评分我一直觉得,中国画,尤其是山水画,最迷人的地方在于它所蕴含的“气韵生动”。 这种“气韵”不是凭空而来的,而是需要艺术家通过对自然万物的细致观察,对笔墨技法的反复锤炼,以及对人生哲理的深刻体悟,才能逐渐形成的。然而,很多时候,我们往往被具体的技法所迷惑,忽略了更深层的精神内涵。这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》的出现,恰恰点醒了我。这本书以“绘宗十二忌”为纲,将山水画创作中的一些普遍性、根本性的问题,提炼出来,并进行了深入的解析。最令我惊喜的是,它并非简单地罗列“禁忌”,而是通过详细的标点和注译,将这些古老而精炼的绘画理念,以一种易于理解的方式呈现出来。作者对原文的注释,不仅仅是语言上的解读,更是对绘画思想的挖掘。他能够将看似独立的“十二忌”串联起来,形成一个有机的整体,让我能够从更宏观的视角来审视山水画的创作。例如,在我看来,“忌野”和“忌俗”是相辅相成的。“野”可能指向画面的随意和不羁,而“俗”则可能指向缺乏品味和格调。作者在解释这两条“忌”的时候,能够将它们有机地联系起来,分析如何在追求“野趣”的同时,避免落入“俗”的窠臼。这种辩证的思维方式,让我受益匪浅。我尤其喜欢书中对“忌病”的阐释。很多时候,我们在绘画中遇到的困难,并不是因为我们不知道如何下笔,而是因为我们的笔墨“病”了。可能是笔墨不够干净,可能是构图不协调,也可能是意境不够深远。作者通过对“病”的详细分析,帮助我找到了自己作品中存在的问题,并提供了改进的方向。他还结合了很多古代大师的画作来进行讲解,让我能够更直观地理解“病”的具体表现,以及如何去“治愈”这些“病”。读这本书,让我感觉自己像是在和一位经验丰富的山水画大家对话。他没有空洞的说教,而是用最精炼的语言,最深刻的道理,引导我去思考,去实践。它让我明白,山水画的创作,不仅仅是对客观景物的描绘,更是对艺术家内心世界的表达。这本书,就像一位引路人,指引我如何在山水画的创作道路上,少走弯路,多得真谛。我非常推荐给所有对中国山水画有追求的朋友们。

评分作为一名对中国传统文化情有独钟的艺术爱好者,我对山水画一直有着特殊的偏爱。 过去,我曾尝试阅读过不少关于山水画的理论书籍,但很多都因为过于艰深晦涩,或者内容杂乱无章,而让我望而却步。直到偶然的机会,我接触到了这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》,才算真正找到了宝藏。这本书的出版,在我看来,具有划时代的意义。首先,它在“绘宗十二忌”这样一个核心的理论框架下,对山水画创作的要点进行了高度凝练的概括。这“十二忌”本身就蕴含着前人无数的经验和智慧,但如果没有好的解读,这些宝贵的财富很容易被埋没。这本《绘宗十二忌》的作者,在这方面做得极其出色。他不仅为原文加上了细致的标点,更重要的是,他对每一条“忌”都进行了深入浅出的注释。这种注释,不仅仅是文字的解释,更是对绘画理念的阐述。作者常常会结合具体的绘画实例,来阐明“忌”的含义,以及如何在创作中避免这些“忌”。例如,在解释“忌空”时,作者不仅仅是说明画面不能留白过多,而是深入探讨了“空”的真正含义,是如何通过虚实对比、笔墨韵味来营造画面的“空灵”之感,而不是“空洞”。这种 nuanced 的解读,让我茅塞顿开。我之前一直有一个误区,就是总觉得画面要画得“满”才充实,但读了这本书之后,我才明白,“满”和“空”都存在一定的度,关键在于如何平衡和处理。书中的“标点注译”部分,对于我这样的读者来说,更是如鱼得水。许多古代的绘画术语,在现代汉语中已经很难找到对应的解释,而作者的注释,则为我打通了理解的障碍。我尤其欣赏作者在注释中,没有简单地复制古籍,而是融入了自己的理解和见解,让理论更加具有生命力。这本书,不仅仅是一本理论著作,更是一本实用的创作指南。它帮助我找到了自己在山水画创作中长期存在的困惑,并提供了解决问题的思路。它让我明白,学习山水画,不仅要掌握技法,更要注重内涵的培养。我非常推荐这本书给所有热爱山水画的朋友们,它一定会给你带来意想不到的收获。

评分作为一个长期以来对中国传统书画艺术怀有浓厚兴趣的收藏家,我一直在寻找能够系统性地梳理和阐释中国山水画创作精髓的著作。 这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》的出现,无疑满足了我这一长久以来的期待。首先,其“绘宗十二忌”的框架,本身就代表了中国山水画发展过程中,经过无数代艺术家实践检验的精华总结。而这本书最令人称道的,便是其“标点注译”的处理方式。历代的绘画理论,尤其是关于技法的阐述,往往因为年代久远,语言的古奥以及缺乏标点,导致理解的难度极大。这本著作的作者,通过对原文精心的标点和注释,极大地降低了阅读和理解的门槛。他不仅对字词进行了准确的释义,更重要的是,他对“十二忌”的每一条都进行了深刻的解读,并且常常引用历代名家画作进行对比分析。这种“知其然,知其所以然”的讲解方式,让我对山水画的创作有了更深层次的理解。例如,在讲解“忌病”时,作者不仅仅是列举了笔墨上的“病”,更是深入到构图、意境等各个层面,分析了可能出现的“病”,以及如何“医治”这些“病”。他通过对不同画家的作品进行剖析,让我能够清晰地看到“病”的形态,以及如何通过调整笔墨、构图等手段来避免。我尤其欣赏作者在注释中,对于“忌野”和“忌俗”的辩证处理。他并没有将两者完全对立,而是阐述了如何在追求山水画的“野逸”之气的同时,避免落入“俗”的泥淖。这种 nuanced 的分析,对于我们理解中国画中“似与不似”的微妙关系,有着极大的启发。作为一名收藏家,我对版本的价值非常看重。这本《绘宗十二忌写山水决》在保留了原文精华的同时,又通过现代的标点和注释,使其更具可读性和学术价值。它不仅可以作为专业研究的参考,也可以作为普通爱好者学习的入门读物。它填补了相关领域文献的空白,为中国山水画的传承和发展,提供了一份珍贵的资料。我强烈推荐这本书给所有对中国山水画艺术有兴趣的朋友们,它一定会让你在理解和欣赏山水画的道路上,更上一层楼。

评分我是一名在国外生活多年的华裔,对中国传统文化的感情非常深厚。 尤其是山水画,一直是我心中挥之不去的情结。虽然身处异国他乡,但我从未放弃对中国山水画的学习和追求。我曾经尝试过阅读一些中文的绘画理论书籍,但由于语言和文化背景的差异,很多内容都难以消化。直到我发现了这本《人美文库:绘宗十二忌写山水决(标点注译)》,我才真正感受到了“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”的喜悦。这本书,对于我这样的海外学习者来说,简直是量身定做的。首先,它的“标点注译”功能,极大地解决了我在阅读古籍时遇到的语言障碍。那些原本晦涩难懂的古汉语,在有了标点符号之后,变得清晰明了。而作者对术语的注释,更是让我如释重负。很多词汇,在现代汉语中已经不再使用,或者含义发生了变化,如果不是有详细的注解,我很难理解其原意。这本书的作者,显然是非常用心,他不仅解释了词语的字面意思,还结合了山水画的实际创作,阐述了这些术语在绘画中的具体运用。这让我能够更准确地把握作者的意图。其次,这本书的“十二忌”体系,非常系统和实用。它没有空泛的理论,而是直击山水画创作中的核心问题。每一条“忌”都凝练了前人的经验和智慧。例如,“忌病”、“忌拙”、“忌板”,这些看似简单的字眼,背后却蕴含着深刻的道理。作者在解释这些“忌”的时候,会引用大量的古代绘画理论和范例,这对于我来说,是非常宝贵的学习资源。我可以在书本上看到具体的例子,理解“病”在哪里,“拙”在哪里,“板”在哪里。我特别喜欢书中的“忌病”这一章节,我发现我之前的很多画作都存在“病”——可能是笔墨上的拖泥带水,可能是构图上的不协调。通过学习这一章,我开始更加注重用笔的干净利落,构图的疏密有致。这本书让我看到了自己绘画中的不足,也给了我改进的方向。这本书的内容,不仅是理论上的指导,更是实践上的启发。它让我明白,学习山水画,不仅要学“怎么画”,更要学“不怎么画”,从“避免错误”中去领悟“正确之道”。它让我对中国山水画的理解,不再是停留在表面的技法,而是上升到了对意境和精神的追求。这本书,为我打开了一扇通往中国山水画艺术殿堂的大门,我非常感谢。

评分非常好的书,物美价廉,很喜欢!

评分好好学习用品

评分很好啊!物流很快!正版!

评分好,印刷不错,感觉很好。

评分人美文库选题内容很好,只是影印的

评分好,印刷不错,感觉很好。

评分买着玩的,不知道什么时候能看看

评分很好啊!物流很快!正版!

评分买着玩的,不知道什么时候能看看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![透纳 [ Turner] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12240960/5a331884N7f705fc5.jpg)