具体描述

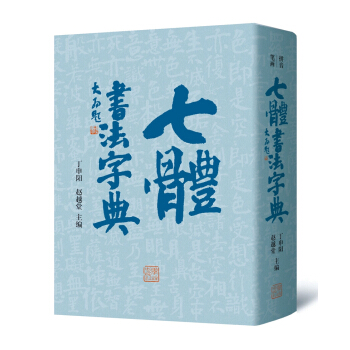

内容简介

本字典选字标准.上起先秦,下到清代,千余种碑帖,,选出一万六千多字.各体书字形多变,习之不易,临写时定下心来.

一、 标准

1.规范。选完整的字,残缺的字不选;

2.大小划一;

3.改成墨迹,更加精准。

二、 六迹

选取各种书法大家的字,可以看到字的形态的变化,了解其历史变化脉络。

三、 四种查阅方法

部首索引

拼音索引

四、 功能

1.查阅方便;

2.欣赏功能;

3.临摹功能;

4.教师演示功能。

作者简介

丁申阳,善真、隶、行、草书,尤以草书。创作之余,亦喜戏墨作荷莲。书法作品先后入展中国书协优秀会员展,全国第三、四、六届书法篆刻展。前言/序言

让理想照进书法

禇大为

一 道之书法

怎样的书法才是理想的书法,这个问题是历代书法家一直想弄明白的,更是我们现在百思不得其解又极想参悟的。

画僧石涛论书画时曾说:“凡事有经必有权,有法必有化。一知其经,即变其权;一知其法,即功于化。”“经”“法”为一般规律,而在此之上,必定还有一种道,比如写字时运笔要中锋,是合法合经,但有时候为了展示笔法的表现力,运笔也可以走侧锋,这也是依法合道的权和化,“至当不变者为经,反经合道为权”。权变和转化是在经的规则之外的,但权变和转化需符合道的理念。所以道是根本之法,它在经和法之上。

从这个角度来看,宋代的院体画、董文敏、四王是如法如经的画法之正宗。而四僧、扬州八怪、部分海派书画、岭南画派则是权与化的代表。

同样,书法也是这样,钟、张、二王、智永、初唐四家、颜柳、苏黄米蔡、赵构、明清的馆阁体等是法和经的代表。他们的作品构成了中国书法的主流。而二爨、杨铁崖、徐渭、张瑞图、傅山、王铎、郑板桥、金冬心等便是权和化的代表。他们以灵活变通和特殊的处理方式,在书法史上也占有一席之地。

米襄阳曾说“用笔乃千古不易之道”,这是说的法和经,“结体因时而变”,这是说的化和权,也就是我们现在所说的与时俱进,从这点上我们可以看出,不管是规规矩矩的法和经,还是因时而变的化和权,皆需符合书法之道。当然,在用笔上也可以权变,这也不是永恒不变的,只是相对来说,用笔的转化权变发展得比较缓慢。

黄宾虹曾说,顺天应人为道,顺天为符合客观规律,应人为书法者的个性,同时也兼容了他人的审美、时代的审美,即主客观的审美相符合。顺天应人的书法才是书道所在。

道之书法可以这样图解:

书道

——经(典范经文)——权(权变)

——法(规范法度)——化(转化)

(此处书道与日本书法中的书道有所差异的两个概念。)

所以我们所说的理想的书法,是因时而变的,它符合自然规律,符合审美观念同时又让人感动。历代公认的三大书法名帖,《兰亭叙》《祭侄稿》《黄州寒食帖》都有令人感动的内容,比如,《兰亭叙》触动的是生死大事,“况修短随化,终期于尽”,它不仅仅是个体的,更是指对人类共同命运的关注。《祭侄稿》《黄州寒食帖》均是在悲愤和孤独困顿的心情中,以书法形式表现出来的人文关怀。

因此,让理想照进书法,以书法技艺恰当地表述书法,道技圆融,这就是理想的书法,也是我们所说的书道。

二 笔法

笔法乃执笔之法,也是运笔之技巧。

如果说,中锋为经为法,侧锋则为权为化。

蔡邕说过:“藏头护尾,力在字中。”讲的是书法中用笔的中庸之道,即用笔绵里藏针、不露锋芒。

蔡邕又说:“凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势相映带,无使势背。”讲的是合力相心,笔势聚气,相向而行。

孙过庭说:“违而不乱,和而不同,留不常迟,遣不恒疾。”讲的是用笔的变化之道:相反相成,差异中求同一性,快就是慢,慢中求快,慢就是快,快时稳住气势。

王澍说:“执笔欲死,运笔欲活,指欲死,腕欲活。”这是用笔中的执笔之法。仿佛骑单车,手不离车把,松紧自如。

董其昌又说过:“发笔处便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。盖用笔之难,难在遒劲,而遒劲非是怒笔木强之谓,乃大力人通身是力,倒辄能起,此为禇河南。虞永兴行书得之。”这是讲的用笔中的中锋和侧锋的关系。同时,按下有度,提起笔不离纸,也说明笔锋调整之难。

董其昌还说:“米海岳书,无垂不缩,无往不收。此八字真言,无等等咒也。”这是论笔法中的最高境界。

古人讲了这么多的用笔之道,总结一句话:中锋为体,侧锋为用。体用结合,掌握经权之变,就能过了用笔这关。

三 字法

字法是指字的结构安排。古人早已总结了许多规律。姜夔(白石)说:“字之长短、大小、斜正、疏密天然不齐,孰能一之?”所以字字不同,字法也不同。

姜白石又说:“谓如‘東’字之长,‘西’字之短,‘口’字之小,‘體’字之大,‘朋’字之斜,‘黨’字之正,‘千’字之疏,‘萬’字之密,画多者易瘦,少者宜肥。魏晋书法之高,良由各尽字之真态,不以私意参之耳。”字与人一样,各有其态,必须先认识了解这个“人”,才能写好这字。

“假如立人、挑土、‘田’、‘王’、‘衣’、‘示’,一切偏旁皆须令狭长,则右有余地矣,在右者亦然。不可太密、太巧,太密、太巧者,是唐人之病也。”姜白石这段说的是左右结构的安排。

“假如‘口’在左者皆须与上齐,‘鸣’、‘呼’、‘喉’、‘咙’等字是也;在右者皆须与下齐,‘和’、‘扣’等是也。

“右军书‘羲之’字、‘当’字、‘得’字、‘慰’字最多,多至数十字,无有同者,而未尝不可也,可谓‘所欲不逾矩’矣。”这是说的同字不同法在字法中难度较高的部分。《兰亭叙》中二十多个“之”字无一相同。

“转折者方圆之法,真(楷)多用折,草多用转。”这是字的用笔不同,草楷不一样。这是不同字体的字法之不同。总之,字字不同,体体不同,字法一个个字、一种种体参悟。

四 墨法

墨法是浓淡之道,枯湿之变。

以浓墨为经为法,枯墨为权为法,参之以干湿之变。

王澍说过:“东坡用墨如糊,云须湛湛如小儿目睛乃佳。”小儿目色墨墨黑也,这是说的浓墨为法。微微凸起,积墨厚重。

董其昌说过:“用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌秾肥,肥则大恶道矣。”这是董其昌的独到见解。以润墨为书法作品的华彩,浓墨之中,有枯笔,有牵丝,有飞白,就是墨法中的变化之道。打个比方,用美食家的语言说,肥而不腻才是好吃的东西(类似五花肉)。

黄宾虹先生擅长用宿墨、焦墨等书写,现在书家在墨汁中渗上化学物质,使涨墨与渗化的层次有特殊的效果,这是另外一种的墨法。

五 章法

书法中章法所占比例极高,曾有人认为,章法要占到整个书法规则中的七成。如果以平整为经为法,参差(如郑板桥书法的乱石铺街),便为权为化。

董其昌说过:“古人论书,以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。”此言所说茂密者,并非指字间距小,而是章法中的行气相连,或者叫通篇贯气。

董其昌又说了:“右军《兰亭叙》章法为古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手所如,皆入法则,所以为神品也。”这是讲了章法中的通篇安排问题。当然这是后人所言,王右军当时也不会考虑太多,是起草一篇序言,打草稿,完全是天然而成。

另外有关写榜书时的章法,前人也有论述,凡榜书三字,则需中一字略小。四字则需中二字小,这是运用视觉效果的章法。因为观榜书者一般居中,中间的字容易看得大,所以要略小一些。其他篇幅的字便不能这样安排。

古人所称最佳的章法,是以其不经意书中而天机自动,一有心机变入俗字之列,其章法也便入了恶俗之列。

总之,书道合与人道。技巧、人品、学养的完美结合,书体(篆、隶、行、草、楷)与人格的相应,与时代的相符,顺天应人便是道之书法。

《七体书法字典》就是本着以上的原则和思路选字编录的,经过编委会全体同仁的数年努力,得以成稿,这也正是想用一个个书法字体的形式,表述书法之道的理念。希望通过这本字典的运用,进一步理解书法,让理想照进书法。

同时,《七体书法字典》在编撰过程中得到各界朋友的大力支持,在此谨表感谢!因为时间仓促,书中难免有瑕疵和谬误,不当之处,敬请谅解!

岁在丁酉荷月

用户评价

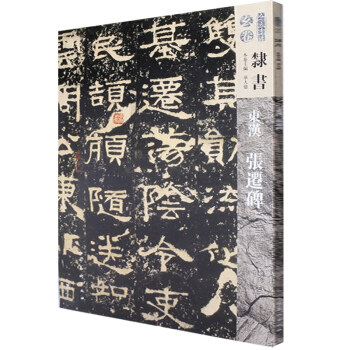

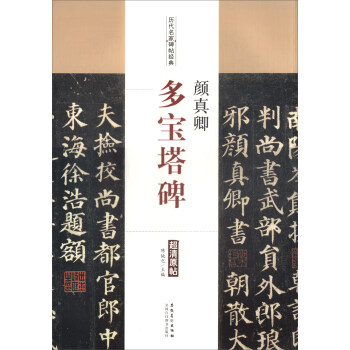

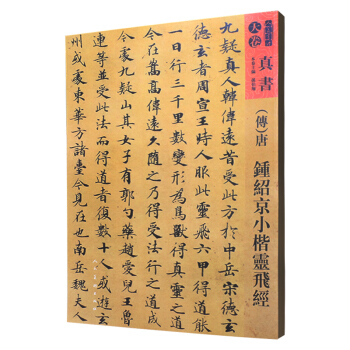

作为一名刚开始接触书法不久的新手,我一直在寻找一本能够系统性地学习各种字体,并且讲解详细的书籍。《七体书法字典》的出现,简直是为我量身定做的。这本书的内容非常丰富,它不仅仅是收录了市面上常见的七种书法字体,更是对每一种字体进行了深入的剖析,让我对书法艺术有了全新的认识。 我尤其喜欢它对楷书的讲解。书中详细介绍了楷书的起源和发展,以及不同时代、不同名家的楷书风格特点。例如,在讲解欧阳询的楷书时,它会细致地分析欧体字的“筋骨”,以及其严谨的结构和独特的用笔。而且,书中还配有大量的范例字,并且对每一个字的笔画顺序、起笔、行笔、收笔都做了清晰的图示和文字说明,这对于我这样刚开始练习书法的初学者来说,简直是太有帮助了。 我对隶书的兴趣也是从这本书开始的。书中对隶书的讲解非常生动有趣,它不仅介绍了隶书的“蚕头燕尾”和“波磔”,更重要的是,它通过对比不同的隶书碑帖,让我能够直观地感受到隶书的古朴、雄强和艺术魅力。书中还详细讲解了隶书的结字特点,比如如何处理横画的扁长和竖画的挺拔,以及如何运用“藏锋”和“露锋”来表现隶书的韵味。 我非常欣赏书中对篆书的讲解。它不仅仅是展示了大小篆的字形,更重要的是,它深入剖析了篆书的线条美学。比如,它会详细讲解如何通过运笔来实现篆书线条的圆润、匀称和劲道,以及篆书的结构如何体现出一种古朴、庄重的美感。书中还提到了篆书在印章和铭文中的应用,这让我能够更全面地理解篆书的文化价值。 这本书在讲解不同字体时,并没有将它们割裂开来,而是巧妙地将它们之间的联系和影响展现出来。比如,它会分析隶书对楷书和行书的影响,以及篆书的线条如何启发了早期草书的发展。这种宏观的视角,让我能够更全面地认识中国书法的演变脉络,理解不同字体之间的相互借鉴和融合,从而对书法艺术有一个更深刻的认识。 我对这本书的装帧设计和印刷质量都非常满意。字号大小适中,纸张质感上乘,墨色浓郁而不晕染,即使长时间翻阅也不会感到疲劳。每一页都经过精心设计,留白恰到好处,不会显得拥挤,让每一笔每一画都能清晰地呈现在眼前。我尤其喜欢书中对一些经典碑帖的局部放大和细节展示,这让我在临摹时能够更好地捕捉到书法的精妙之处。 这本书的实用性极强,不仅适合初学者入门,对于已经有一定基础的书法爱好者来说,也是一本值得案头常备的参考书。我常常在写字遇到瓶颈时,翻阅这本书,寻找灵感和解决方法。比如,当我想要练习一种新的字体,或者想要在已有的字体基础上进行创新时,我都会从这本书中找到相关的指导和启发。它就像一位循循善诱的老师,总能在我需要的时候给予我最恰当的帮助。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 我非常喜欢书中关于魏碑的讲解。它并没有简单地将其归为一类,而是细致地分析了不同魏碑的风格特点,比如《张猛龙碑》的方整严谨,《龙门二十品》的雄强古拙,以及《爨宝子碑》的奇崛多姿。这种细致的区分,让我能够更清晰地认识魏碑的丰富性和多样性。书中的配图也相当清晰,能够帮助我辨别不同魏碑的细微差别。 总而言之,《七体书法字典》是一本集知识性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它内容翔实,讲解深入,版式精美,非常适合广大书法爱好者阅读和学习。我强烈推荐给所有对中国书法艺术感兴趣的朋友们。

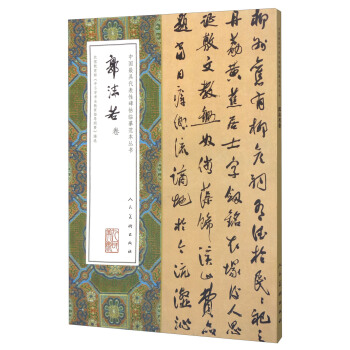

评分最近入手了一本《七体书法字典》,说实话,一开始对书名并没有特别的期待,以为就是一本市面上常见的字帖合集。但翻开之后,我才真正意识到它的不凡之处。这本书的厚度和内容量都远超我的想象,而且里面的讲解非常到位,不是那种简单的堆砌,而是有理论有分析,让我这个非科班出身的书法爱好者也受益匪浅。 我个人比较偏爱篆书,这本书在篆书部分的介绍就让我眼前一亮。它不仅展示了大小篆的不同写法,还细致地介绍了篆书的起源,以及它在古代的一些应用场景,比如在印章和青铜器上的运用。书中对每一笔的讲解都非常细致,甚至连起笔、行笔、收笔的力度和方向都有明确的指示,这对于我这样在临习篆书时容易出现“死笔”问题的人来说,简直是福音。它会详细分析篆书线条的圆润和劲道是如何通过运笔来实现的,比如“折钗法”和“屋漏痕”的意境,书中通过图文并茂的方式进行了生动的解读,让我能更直观地理解其中的奥妙。 对于我来说,最吸引人的部分是书中关于“瘦金体”的讲解。一直以来,瘦金体那独特的瘦硬挺拔、疏朗秀丽的风格都让我心驰神往,但总觉得难以捉摸。这本书在这方面做得非常出色,它不仅展示了宋徽宗瘦金体的经典范例,还深入分析了其用笔特点,如“如画柳叶,如刻铁画”,以及横画的瘦硬、竖画的挺拔、撇捺的锐利等。更重要的是,它还提到了瘦金体在结构上的特点,比如字形多取长形,笔画之间留白较多,这使得整体呈现出一种清雅脱俗的美感。书中还提供了一些临习的建议,比如如何控制笔锋的锐利度,以及如何在保持瘦硬的同时又不失圆润的笔意。 我非常欣赏书中在介绍不同字体时,会穿插一些相关的历史典故和文化背景。比如,在讲解隶书时,它会提到隶书的产生与秦朝的统一文字有着密切的关系,以及它在汉代书法中的重要地位。这种结合历史文化的讲解方式,让学习书法不再是枯燥的模仿,而是能够更深入地理解书法的文化内涵,从而提升学习的兴趣和效果。书中对汉隶的代表作,如《曹全碑》和《乙瑛碑》的分析,也让我对隶书的艺术魅力有了更深的认识。 这本书的设计理念也非常人性化。它在每一个字体的介绍中,都会穿插一些古代书法家的名言警句,这些话语不仅富有哲理,也能够激发学习者的创作灵感。同时,书中还会提供一些学习上的小贴士,比如如何选择毛笔、墨、纸,如何正确地握笔,以及如何进行正确的呼吸调整来辅助书写。这些细节的关怀,让我在学习过程中倍感贴心,也减少了很多不必要的摸索。 我对这本书在章法和布局上的讲解也非常满意。它不仅仅是教你如何写好每一个字,更重要的是,它会告诉你如何将这些字组合起来,形成一篇完整的书法作品。比如,在介绍行书时,它会详细讲解如何处理字与字之间的呼应,行与行之间的顾盼,以及整篇作品的起承转合。书中还提供了一些经典的行书作品的临习指导,并对作品的整体风格和意境进行了分析,这让我能够更好地理解和把握行书的章法精髓。 这本书的体量很大,但内容却不显得冗杂。它将七种重要的字体进行了系统性的梳理和讲解,涵盖了从起源、发展到具体用笔、结字的方方面面。而且,它并不是简单地罗列,而是通过大量的实例和深入的分析,将这些知识点有机地串联起来。我特别喜欢书中对楷书的讲解,它并没有仅仅局限于某一家,而是将唐代楷书的四大名家,如欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫的风格特点进行了细致的对比分析,让我能够清晰地分辨出他们各自的用笔特色和结构风格。 我认为这本书在细节处理上做得非常出色。例如,在讲解篆书时,它会特别强调篆书的“匀”和“圆”,以及笔画如何做到粗细一致、婉转流畅。而到了隶书,它则会强调“蚕头燕尾”的形态,以及横画的波磔变化。这种针对不同字体特点的细致讲解,让我在学习过程中能够做到有的放矢,事半功倍。书中对每一个字的笔画顺序和运笔方向的标注都非常清晰,这对于初学者来说,是一个非常大的帮助。 我非常看重一本书在激发学习者独立思考方面的能力。《七体书法字典》在这方面做得非常到位。它不仅仅是告诉你“怎么做”,更重要的是“为什么这么做”。它会引导读者去思考每一种字体的审美追求,以及书法家在创作时的艺术考量。例如,在分析草书时,它会探讨草书的“写意”精神,以及如何在追求速度和流畅性的同时,依然保持字体的辨识度和艺术美感。这种引导性的讲解,让我能够从被动接受者转变为主动探索者。 这本书给我的整体感觉是,它不仅仅是一本字典,更像是一本关于中国书法艺术的百科全书。它系统地介绍了七种主要的书体,并且在每个字体的讲解中,都融入了丰富的历史、文化和艺术内涵。我觉得,这本书不仅仅是给书法爱好者看的,即便是对中国传统文化感兴趣的读者,也能从中获得很多知识和启发。它的内容之详尽,讲解之深入,是我近年来阅读过的同类书籍中最为出色的。

评分最近我入手了《七体书法字典》,这是一本让我非常惊喜的书。之前我对书法字体了解不多,只知道一些常见的,但这本书的出现,彻底打开了我对书法世界的新认知。它不仅仅是收录了七种字体,更是把每一种字体都讲得非常透彻,从起源到发展,从用笔到结构,都做了详细的阐述。 我一直觉得草书很难,但这本书的讲解让我茅塞顿开。它不仅仅展示了王羲之《十七帖》的行草之美,还深入分析了草书的演变过程,以及不同时期草书的特点。书中对草书的笔画变化、草法规律的解释非常清晰,而且还提供了很多临习的范例,并对每个字如何进行草化处理进行了详细的讲解。这让我觉得,草书并没有想象中那么遥不可及,只要掌握了方法,一样可以写出流畅而富有艺术感的草书。 这本书对于楷书的讲解也让我印象深刻。它并没有局限于某一家,而是将唐代楷书的四大名家,如欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫的风格特点进行了细致的对比分析,让我能够清晰地分辨出他们各自的用笔特色和结构风格。而且,书中还详细介绍了如何把握楷书的“骨力”、“体势”和“神韵”,这对于我这样想要写出有生命力的楷书的人来说,是至关重要的。 我对这本书的装帧设计也相当满意。封面古朴典雅,内页纸张厚实,印刷清晰,色彩饱满。每一个字都展现得淋漓尽致,细节之处处理得非常到位,这对于临习者来说,是至关重要的。我喜欢它在每一页的留白设计,这使得每一个字都能在视觉上得到充分的展现,也方便我在旁边做笔记。 我特别要提到的是,书中关于隶书的讲解。它不仅仅是介绍了隶书的“蚕头燕尾”和“波磔”,更重要的是,它通过对比不同的隶书碑帖,让我能够直观地感受到隶书的古朴、雄强和艺术魅力。书中还详细讲解了隶书的结字特点,比如如何处理横画的扁长和竖画的挺拔,以及如何运用“藏锋”和“露锋”来表现隶书的韵味。 这本书的体量虽然很大,但一点也不显得臃肿。它将七种重要的字体进行了系统性的梳理和讲解,涵盖了从起源、发展到具体用笔、结字的方方面面。而且,它并不是简单地罗列,而是通过大量的实例和深入的分析,将这些知识点有机地串联起来。我特别喜欢书中对篆书的讲解,它不仅仅展示了大小篆的字形,更重要的是,它深入剖析了篆书的线条美学。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 我对这本书在细节处理上做得非常出色。例如,在讲解篆书时,它会特别强调篆书的“匀”和“圆”,以及笔画如何做到粗细一致、婉转流畅。而到了隶书,它则会强调“蚕头燕尾”的形态,以及横画的波磔变化。这种针对不同字体特点的细致讲解,让我在学习过程中能够做到有的放矢,事半功倍。书中对每一个字的笔画顺序和运笔方向的标注都非常清晰,这对于初学者来说,是一个非常大的帮助。 这本书给我的整体感觉是,它不仅仅是一本字典,更像是一本关于中国书法艺术的百科全书。它系统地介绍了七种主要的书体,并且在每个字体的讲解中,都融入了丰富的历史、文化和艺术内涵。我觉得,这本书不仅仅是给书法爱好者看的,即便是对中国传统文化感兴趣的读者,也能从中获得很多知识和启发。它的内容之详尽,讲解之深入,是我近年来阅读过的同类书籍中最为出色的。 总而言之,《七体书法字典》是一本集知识性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它内容翔实,讲解深入,版式精美,非常适合广大书法爱好者阅读和学习。我强烈推荐给所有对中国书法艺术感兴趣的朋友们。

评分最近购入的《七体书法字典》简直是一本书法爱好者的“圣经”。这本书的厚度和内容量都足以令人惊叹,而且讲解的深度和细致程度,更是让我这个初学者受益匪浅。 我一直对隶书情有独钟,但总觉得其“蚕头燕尾”的特点难以掌握。《七体书法字典》在这方面做得非常出色,它不仅展示了隶书的经典范例,还深入剖析了隶书的用笔特点,如横画的波磔和竖画的挺拔,以及笔画之间的粗细变化。更重要的是,它还详细讲解了隶书的结字特点,比如如何处理横画的扁长和竖画的挺拔,以及如何运用“藏锋”和“露锋”来表现隶书的韵味。书中还通过对比不同的隶书碑帖,让我能够直观地感受到隶书的古朴、雄强和艺术魅力。 我对楷书的理解也因为这本书有了质的飞跃。书中详细介绍了楷书的起源和发展,以及不同时代、不同名家的楷书风格特点。例如,在讲解欧阳询的楷书时,它会细致地分析欧体字的“筋骨”,以及其严谨的结构和独特的用笔。而且,书中还配有大量的范例字,并且对每一个字的笔画顺序、起笔、行笔、收笔都做了清晰的图示和文字说明,这对于我这样刚开始练习书法的初学者来说,简直是太有帮助了。 这本书在讲解行书时,让我眼前一亮。它不仅仅是展示了王羲之《兰亭序》的行书之美,还对比了米芾、苏轼、黄庭坚等人的行书风格,并详细分析了他们如何在继承前人的基础上,形成自己独特的“尚意”风格。书中对行书的用笔特点,如“牵丝”、“映带”以及笔画之间的连绵呼应,都有非常生动的讲解和图示。这让我能够更好地理解行书的流动性和节奏感。 我特别要提到的是,书中关于魏碑的讲解。它并没有简单地将其归为一类,而是细致地分析了不同魏碑的风格特点,比如《张猛龙碑》的方整严谨,《龙门二十品》的雄强古拙,以及《爨宝子碑》的奇崛多姿。这种细致的区分,让我能够更清晰地认识魏碑的丰富性和多样性。书中的配图也相当清晰,能够帮助我辨别不同魏碑的细微差别。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 这本书的装帧设计也相当考究,封面古朴大气,内页纸张厚实,印刷清晰,色彩饱满。每一个字都展现得淋漓尽致,细节之处处理得非常到位,这对于临习者来说,是至关重要的。我喜欢它在每一页的留白设计,这使得每一个字都能在视觉上得到充分的展现,也方便我在旁边做笔记。 这本书的体量虽然很大,但一点也不显得臃肿。它将七种重要的字体进行了系统性的梳理和讲解,涵盖了从起源、发展到具体用笔、结字的方方面面。而且,它并不是简单地罗列,而是通过大量的实例和深入的分析,将这些知识点有机地串联起来。我特别喜欢书中对篆书的讲解,它不仅仅展示了大小篆的字形,更重要的是,它深入剖析了篆书的线条美学。 总而言之,《七体书法字典》是一本集知识性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它内容翔实,讲解深入,版式精美,非常适合广大书法爱好者阅读和学习。我强烈推荐给所有对中国书法艺术感兴趣的朋友们。

评分最近入手一本《七体书法字典》,简直是我的书法学习“神器”。之前我对书法各种字体傻傻分不清,全凭感觉写,走了不少弯路。这本书的出现,就像给我指明了方向,让我系统地了解了各种字体的特点和学习方法。 我尤其喜欢它对楷书的讲解。书中详细介绍了楷书的起源和发展,以及不同时代、不同名家的楷书风格特点。例如,在讲解欧阳询的楷书时,它会细致地分析欧体字的“筋骨”,以及其严谨的结构和独特的用笔。而且,书中还配有大量的范例字,并且对每一个字的笔画顺序、起笔、行笔、收笔都做了清晰的图示和文字说明,这对于我这样刚开始练习书法的初学者来说,简直是太有帮助了。 这本书在讲解行书时,让我眼前一亮。它不仅仅是展示了王羲之《兰亭序》的行书之美,还对比了米芾、苏轼、黄庭坚等人的行书风格,并详细分析了他们如何在继承前人的基础上,形成自己独特的“尚意”风格。书中对行书的用笔特点,如“牵丝”、“映带”以及笔画之间的连绵呼应,都有非常生动的讲解和图示。这让我能够更好地理解行书的流动性和节奏感。 我对隶书的兴趣也是从这本书开始的。书中对隶书的讲解非常生动有趣,它不仅介绍了隶书的“蚕头燕尾”和“波磔”,更重要的是,它通过对比不同的隶书碑帖,让我能够直观地感受到隶书的古朴、雄强和艺术魅力。书中还详细讲解了隶书的结字特点,比如如何处理横画的扁长和竖画的挺拔,以及如何运用“藏锋”和“露锋”来表现隶书的韵味。 书中对篆书的讲解也让我受益匪浅。它不仅仅是展示了大小篆的字形,更重要的是,它深入剖析了篆书的线条美学。比如,它会详细讲解如何通过运笔来实现篆书线条的圆润、匀称和劲道,以及篆书的结构如何体现出一种古朴、庄重的美感。书中还提到了篆书在印章和铭文中的应用,这让我能够更全面地理解篆书的文化价值。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 这本书的版式设计和印刷质量都非常出色。字号大小适中,字体清晰,纸张质感上乘,墨色浓郁而不晕染,即使长时间翻阅也不会感到疲劳。每一页都经过精心设计,留白恰到好处,不会显得拥挤,让每一笔每一画都能清晰地呈现在眼前。我尤其喜欢书中对一些经典碑帖的局部放大和细节展示,这让我在临摹时能够更好地捕捉到书法的精妙之处。 我对书中关于魏碑的讲解非常赞赏。它并没有简单地将其归为一类,而是细致地分析了不同魏碑的风格特点,比如《张猛龙碑》的方整严谨,《龙门二十品》的雄强古拙,以及《爨宝子碑》的奇崛多姿。这种细致的区分,让我能够更清晰地认识魏碑的丰富性和多样性。书中的配图也相当清晰,能够帮助我辨别不同魏碑的细微差别。 总而言之,《七体书法字典》是一本内容详实、讲解深入、版式精美的书法著作。它不仅能帮助我系统学习各种书法字体,更能提升我的艺术鉴赏力。我强烈推荐这本书给所有热爱书法的朋友们。

评分最近入手了一本《七体书法字典》,绝对是我的书法启蒙“神器”。这本书的深度和广度都远超我的想象,让我对书法艺术有了全新的认识。 我一直对篆书情有独钟,但总觉得难以捉摸。这本书在篆书部分的介绍就让我大开眼界。它不仅展示了大小篆的不同写法,还细致地介绍了篆书的起源,以及它在古代的一些应用场景,比如在印章和青铜器上的运用。书中对每一笔的讲解都非常细致,甚至连起笔、行笔、收笔的力度和方向都有明确的指示,这对于我这样在临习篆书时容易出现“死笔”问题的人来说,简直是福音。它会详细分析篆书线条的圆润和劲道是如何通过运笔来实现的,比如“折钗法”和“屋漏痕”的意境,书中通过图文并茂的方式进行了生动的解读,让我能更直观地理解其中的奥妙。 书中对楷书的讲解也让我佩服不已。它并没有仅仅局限于某一家,而是将唐代楷书的四大名家,如欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫的风格特点进行了细致的对比分析,让我能够清晰地分辨出他们各自的用笔特色和结构风格。而且,书中还详细介绍了如何把握楷书的“骨力”、“体势”和“神韵”,这对于我这样想要写出有生命力的楷书的人来说,是至关重要的。 我对行书的理解也因为这本书有了质的飞跃。它不仅仅是展示了王羲之《兰亭序》的行书之美,还对比了米芾、苏轼、黄庭坚等人的行书风格,并详细分析了他们如何在继承前人的基础上,形成自己独特的“尚意”风格。书中对行书的用笔特点,如“牵丝”、“映带”以及笔画之间的连绵呼应,都有非常生动的讲解和图示。这让我能够更好地理解行书的流动性和节奏感。 这本书的版式设计和印刷质量都非常出色。字号大小适中,字体清晰,纸张质感上乘,墨色浓郁而不晕染,即使长时间翻阅也不会感到疲劳。每一页都经过精心设计,留白恰到好处,不会显得拥挤,让每一笔每一画都能清晰地呈现在眼前。我尤其喜欢书中对一些经典碑帖的局部放大和细节展示,这让我在临摹时能够更好地捕捉到书法的精妙之处。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 我对书中关于魏碑的讲解非常赞赏。它并没有简单地将其归为一类,而是细致地分析了不同魏碑的风格特点,比如《张猛龙碑》的方整严谨,《龙门二十品》的雄强古拙,以及《爨宝子碑》的奇崛多姿。这种细致的区分,让我能够更清晰地认识魏碑的丰富性和多样性。书中的配图也相当清晰,能够帮助我辨别不同魏碑的细微差别。 总而言之,《七体书法字典》是一本内容详实、讲解深入、版式精美的书法著作。它不仅能帮助我系统学习各种书法字体,更能提升我的艺术鉴赏力。我强烈推荐这本书给所有热爱书法的朋友们。

评分最近入手《七体书法字典》,感觉像是找到了学习书法的“宝藏”。这本书的内容非常丰富,讲解也非常细致,让我这个初学者受益匪浅。 我一直对瘦金体非常好奇,但觉得难以掌握。这本书在讲解瘦金体时,真是把我惊艳到了。它不仅展示了宋徽宗瘦金体的经典范例,还深入分析了其用笔特点,如“如画柳叶,如刻铁画”,以及横画的瘦硬、竖画的挺拔、撇捺的锐利等。更重要的是,它还提到了瘦金体在结构上的特点,比如字形多取长形,笔画之间留白较多,这使得整体呈现出一种清雅脱俗的美感。书中还提供了一些临习的建议,比如如何控制笔锋的锐利度,以及如何在保持瘦硬的同时又不失圆润的笔意。 我对楷书的理解也因为这本书有了质的飞跃。书中详细介绍了楷书的起源和发展,以及不同时代、不同名家的楷书风格特点。例如,在讲解欧阳询的楷书时,它会细致地分析欧体字的“筋骨”,以及其严谨的结构和独特的用笔。而且,书中还配有大量的范例字,并且对每一个字的笔画顺序、起笔、行笔、收笔都做了清晰的图示和文字说明,这对于我这样刚开始练习书法的初学者来说,简直是太有帮助了。 这本书在讲解行书时,让我眼前一亮。它不仅仅是展示了王羲之《兰亭序》的行书之美,还对比了米芾、苏轼、黄庭坚等人的行书风格,并详细分析了他们如何在继承前人的基础上,形成自己独特的“尚意”风格。书中对行书的用笔特点,如“牵丝”、“映带”以及笔画之间的连绵呼应,都有非常生动的讲解和图示。这让我能够更好地理解行书的流动性和节奏感。 我对隶书的兴趣也是从这本书开始的。书中对隶书的讲解非常生动有趣,它不仅介绍了隶书的“蚕头燕尾”和“波磔”,更重要的是,它通过对比不同的隶书碑帖,让我能够直观地感受到隶书的古朴、雄强和艺术魅力。书中还详细讲解了隶书的结字特点,比如如何处理横画的扁长和竖画的挺拔,以及如何运用“藏锋”和“露锋”来表现隶书的韵味。 我对这本书的装帧设计也相当满意。封面古朴大气,内页印刷精美,纸张厚实,墨色浓郁。每一个字都展现得淋漓尽致,细节之处处理得非常到位,这对于临习者来说,是至关重要的。我喜欢它在每一页的留白设计,这使得每一个字都能在视觉上得到充分的展现,也方便我在旁边做笔记。 这本书的体量虽然很大,但一点也不显得臃肿。它将七种重要的字体进行了系统性的梳理和讲解,涵盖了从起源、发展到具体用笔、结字的方方面面。而且,它并不是简单地罗列,而是通过大量的实例和深入的分析,将这些知识点有机地串联起来。我特别喜欢书中对篆书的讲解,它不仅仅展示了大小篆的字形,更重要的是,它深入剖析了篆书的线条美学。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 我对书中关于魏碑的讲解非常赞赏。它并没有简单地将其归为一类,而是细致地分析了不同魏碑的风格特点,比如《张猛龙碑》的方整严谨,《龙门二十品》的雄强古拙,以及《爨宝子碑》的奇崛多姿。这种细致的区分,让我能够更清晰地认识魏碑的丰富性和多样性。书中的配图也相当清晰,能够帮助我辨别不同魏碑的细微差别。 总而言之,《七体书法字典》是一本集知识性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它内容翔实,讲解深入,版式精美,非常适合广大书法爱好者阅读和学习。我强烈推荐给所有对中国书法艺术感兴趣的朋友们。

评分作为一个资深的书法爱好者,我一直对各种字体和书写技法充满好奇。最近,我偶然发现了《七体书法字典》这本书,这绝对是我近期最满意的一次购书体验。首先,这本书的装帧设计就非常用心,封面古朴典雅,散发着浓郁的书卷气,让人一看就心生喜爱。打开书页,首先映入眼帘的是清晰、精美的字体排版,每一个字都经过精心挑选和展示,仿佛是一件件艺术品。 我特别欣赏这本书在字体选择上的独到眼光。它不仅仅收录了我们耳熟能详的楷书、行书、草书、隶书、篆书这些主流字体,还包含了像魏碑、瘦金体这样一些比较独特且极具风格的字体。每一种字体都有详细的起源、发展历程的介绍,以及其独特的运笔要领和结构特点的阐述。我尤其喜欢关于魏碑的部分,它没有简单地将魏碑归为一类,而是细致地分析了不同时期、不同地区的魏碑风格差异,比如《龙门二十品》的方峻古拙,与《爨宝子碑》的雄强奇崛。这种细致的区分,对于初学者来说,能够避免对魏碑产生模糊的认知,也为进阶者提供了更深入的研究方向。 书中对每一个字体的讲解都非常系统。以楷书为例,它不仅展示了颜真卿的雄浑、柳公泉的骨力,还穿插了欧阳询的严谨法度、赵孟頫的温润秀美。更难得的是,它不仅仅是简单的字帖堆砌,而是会提炼出每种字体在用笔、结字、章法上的核心要义。比如,在讲解行书时,它会强调“牵丝”、“映带”的重要性,并通过大量的实例分析,让读者能够直观地感受到笔画之间的连贯性和流动感。对于草书,它更是将狂草的奔放与行草的流畅区分开来,并针对每种草书的草法变化进行了详尽的解释,这对于很多对草书望而却步的爱好者来说,无疑是一份宝贵的指引。 我非常喜欢这本书的“举一反三”的设计。在介绍完一种字体的基本特点后,它会挑选出一些代表性的字例,并从不同角度进行解析。例如,在讲解隶书时,它会重点分析“蚕头燕尾”的形态,以及横画的波磔如何体现隶书的韵味。然后,它会选取几个常见的、包含这些特点的字,如“之”、“也”、“是”,从笔画的起笔、行笔、收笔,以及整体结构的重心、疏密关系等方面进行细致的剖析。这种深入的讲解,让我能够将理论知识与实际书写结合起来,更有效地掌握字体的精髓。 这本书的另一个亮点在于它对古代书法名家的推崇。它不仅仅是展示名家作品,更重要的是,它会深入探讨这些名家在各自字体上的独特贡献和创新。例如,在介绍颜真卿的楷书时,它会详细分析《多宝塔碑》的严谨与《颜勤鲁公碑》的雄浑之间的演变,以及他如何将隶书的笔法融入楷书,形成独特的“颜体”风格。这种挖掘名家创作思路和风格形成原因的做法,让我能够更深刻地理解书法艺术的传承与发展,也为我的临帖过程提供了更具启发性的思考。 我对于本书的版式设计和印刷质量都非常满意。字号大小适中,纸张质感上乘,墨色浓郁而不晕染,即使长时间翻阅也不会感到疲劳。每一页都经过精心设计,留白恰到好处,不会显得拥挤,让每一笔每一画都能清晰地呈现在眼前。我尤其喜欢书中对一些经典碑帖的局部放大和细节展示,这让我在临摹时能够更好地捕捉到书法的精妙之处,例如,在观察王羲之的行书时,能够清晰地看到他笔锋的提按顿挫,以及墨色的浓淡变化。 作为一个常年练习书法的人,我深知临帖的重要性,但也常常苦于找不到合适的范本和临习方法。《七体书法字典》在这方面做得非常出色。它不仅提供了大量的经典字例,还为每种字体提供了多种不同的风格范本,满足了不同层次的书法爱好者的需求。更让我惊喜的是,书中还提供了一些关于临习的建议,比如如何“读帖”,如何“背帖”,以及如何“创作”。这些指导性的内容,对于我这样希望在临帖基础上有所突破的人来说,具有非常重要的价值。 我特别要提到的是,这本书在讲解不同字体时,并没有将它们割裂开来,而是巧妙地将它们之间的联系和影响展现出来。比如,它会分析隶书对楷书和行书的影响,以及篆书的线条如何启发了早期草书的发展。这种宏观的视角,让我能够更全面地认识中国书法的演变脉络,理解不同字体之间的相互借鉴和融合,从而对书法艺术有一个更深刻的认识。 本书的实用性极强,不仅适合初学者入门,对于已经有一定基础的书法爱好者来说,也是一本值得案头常备的参考书。我常常在写字遇到瓶颈时,翻阅这本书,寻找灵感和解决方法。比如,当我想要练习一种新的字体,或者想要在已有的字体基础上进行创新时,我都会从这本书中找到相关的指导和启发。它就像一位循循善诱的老师,总能在我需要的时候给予我最恰当的帮助。 总而言之,《七体书法字典》是一本集学术性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它不仅为我们提供了丰富的书法学习资源,更重要的是,它激发了我对书法艺术更深层次的探索热情。这本书的出版,无疑是中国书法教育领域的又一重要贡献,我强烈推荐所有热爱书法的朋友们拥有并仔细研读。

评分我最近购入的《七体书法字典》简直是一本惊喜之作,它彻底颠覆了我对书法字帖的刻板印象。这本书不仅仅是提供了一些字形,而是真正意义上对七种核心书法字体进行了系统而深入的讲解。每一种字体都有其独特的历史渊源、发展脉络,以及在笔法、结构、风格上的差异和演变。我个人对行书情有独钟,这本书在讲解行书时,让我大开眼界。它不仅仅是展示了王羲之的《兰亭序》,还对比了米芾、苏轼、黄庭坚等人的行书风格,并详细分析了他们如何在继承前人的基础上,形成自己独特的“尚意”风格。 书中对于楷书的分析尤为细致。它并没有将楷书笼统地介绍,而是将我们熟知的“欧颜柳赵”四大楷书大家的特点进行了层层剖析。我尤其喜欢它在对比欧阳询和柳公权时,提到的“欧体”的严谨法度,“骨力险峻”,以及“柳体”的“内擫外拓”,“筋骨遒劲”。书中的配图也非常精美,能够清晰地看到每一笔的起收、提按,以及笔画之间的呼应和连接。这对于想要精准模仿的初学者来说,是极其宝贵的资源。 让我印象深刻的还有书中对隶书的讲解。它不仅仅是介绍了隶书的“蚕头燕尾”,更重要的是,它深入分析了隶书的“波磔”是如何体现汉代书法雄强、古朴的时代精神的。书中还对比了不同时期的隶书,比如早期隶书的质朴无华,到汉代隶书的成熟规整,再到晚期隶书的艺术化发展,整个脉络清晰可见。它通过对《史晨碑》、《礼器碑》等经典作品的细致解读,让我能够更深刻地理解隶书的艺术魅力。 这本书的另一大特色是,它不仅仅局限于介绍主流字体,还对一些特色字体进行了深入的挖掘。例如,它对魏碑的讲解就非常精彩,它并没有简单地将其归为一类,而是细致地分析了不同魏碑的风格特点,比如《张猛龙碑》的方整严谨,《龙门二十品》的雄强古拙,以及《爨宝子碑》的奇崛多姿。这种细致的区分,让我能够更清晰地认识魏碑的丰富性和多样性。 我尤其欣赏这本书在讲解过程中,所穿插的古代书法家的轶事和创作理念。例如,在介绍颜真卿的楷书时,它会提到颜真卿的书法是如何体现其“忠义”精神的,以及他的书法是如何从严谨走向雄浑的。这种将书法艺术与书家的人格、时代背景相结合的讲解方式,让我能够更深刻地理解书法作品背后的文化意义。 这本书的排版设计也是我非常喜欢的一点。字号大小适中,字体清晰,纸张的质感也很好,翻阅起来非常舒服。而且,它在每一页都留有足够的空白,既不会显得拥挤,又能让读者有足够的空间进行思考和记录。我常常在临习某个字时,会在旁边做一些笔记,这本书的版式设计非常适合这一点。 对于想要系统学习书法的人来说,这本书无疑是一本绝佳的入门指南。它将复杂的书法知识以一种清晰、易懂的方式呈现出来。即使是没有任何基础的初学者,也能通过这本书,对七种主流书法字体有一个全面的了解,并掌握基本的临习方法。书中对每一个字的笔画顺序、结构重心都有非常详细的图示和讲解,这能够有效地帮助初学者避免走弯路。 我对书中关于篆书的讲解非常赞赏。它不仅仅展示了大小篆的字形,更重要的是,它深入剖析了篆书的线条美学。比如,它会详细讲解如何通过运笔来实现篆书线条的圆润、匀称和劲道,以及篆书的结构如何体现出一种古朴、庄重的美感。书中还提到了篆书在印章和铭文中的应用,这让我能够更全面地理解篆书的文化价值。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 总而言之,《七体书法字典》是一本集知识性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它内容翔实,讲解深入,版式精美,非常适合广大书法爱好者阅读和学习。我强烈推荐给所有对中国书法艺术感兴趣的朋友们。

评分最近淘到一本《七体书法字典》,简直让我爱不释手。这本书的厚度就已经足够震撼,而内容更是让我惊叹不已。它不仅仅是收录了常见的七种字体,而是对每一种字体都进行了极其细致和深入的解读,让我对中国书法的博大精深有了更深的认识。我一直对行楷情有独钟,这本书对行楷的讲解尤其让我受益。它不仅展示了不同名家的行楷作品,还详细分析了他们是如何在楷书的基础上,融入行书的流畅性和飘逸感,形成独特的行楷风格。 书中对颜真卿的楷书讲解可谓是鞭辟入里。它不仅仅是罗列了《多宝塔碑》和《颜勤鲁公碑》的字形,更重要的是,它深入剖析了颜真卿书法从早期严谨到晚期雄浑的转变过程,以及这种转变是如何受到其人生经历和时代背景的影响。书中对颜体楷书的“蚕头燕尾”和“藏锋”等用笔特点的详细讲解,以及对字形结构的分析,都让我能够更准确地把握颜体的精髓。 我非常欣赏这本书在讲解隶书时,所展现的严谨和细致。它不仅仅是介绍了隶书的“蚕头燕尾”,更重要的是,它深入分析了隶书的“波磔”是如何体现汉代书法雄强、古朴的时代精神的。书中还对比了不同时期的隶书,比如早期隶书的质朴无华,到汉代隶书的成熟规整,再到晚期隶书的艺术化发展,整个脉络清晰可见。它通过对《曹全碑》和《乙瑛碑》等经典作品的细致解读,让我能够更深刻地理解隶书的艺术魅力。 让我惊喜的是,这本书对瘦金体的讲解。一直以来,瘦金体那独特的瘦硬挺拔、疏朗秀丽的风格都让我心驰神往,但总觉得难以捉摸。这本书在这方面做得非常出色,它不仅展示了宋徽宗瘦金体的经典范例,还深入分析了其用笔特点,如“如画柳叶,如刻铁画”,以及横画的瘦硬、竖画的挺拔、撇捺的锐利等。更重要的是,它还提到了瘦金体在结构上的特点,比如字形多取长形,笔画之间留白较多,这使得整体呈现出一种清雅脱俗的美感。 本书的装帧设计也相当考究,封面古朴大气,内页印刷精美,纸张厚实,墨色浓郁,长时间翻阅也不会感到疲劳。每一个字都清晰锐利,细节之处处理得非常到位,这对于临习者来说,是至关重要的。我喜欢它在每一页的留白设计,这使得每一个字都能在视觉上得到充分的展现,也方便我在旁边做笔记。 这本书的体量虽然很大,但一点也不显得臃肿。它将七种重要的字体进行了系统性的梳理和讲解,涵盖了从起源、发展到具体用笔、结字的方方面面。而且,它并不是简单地罗列,而是通过大量的实例和深入的分析,将这些知识点有机地串联起来。我特别喜欢书中对楷书的讲解,它并没有仅仅局限于某一家,而是将唐代楷书的四大名家,如欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫的风格特点进行了细致的对比分析,让我能够清晰地分辨出他们各自的用笔特色和结构风格。 我非常看重一本书在激发学习者独立思考方面的能力。《七体书法字典》在这方面做得非常到位。它不仅仅是告诉你“怎么做”,更重要的是“为什么这么做”。它会引导读者去思考每一种字体的审美追求,以及书法家在创作时的艺术考量。例如,在分析草书时,它会探讨草书的“写意”精神,以及如何在追求速度和流畅性的同时,依然保持字体的辨识度和艺术美感。这种引导性的讲解,让我能够从被动接受者转变为主动探索者。 这本书在细节处理上做得非常出色。例如,在讲解篆书时,它会特别强调篆书的“匀”和“圆”,以及笔画如何做到粗细一致、婉转流畅。而到了隶书,它则会强调“蚕头燕尾”的形态,以及横画的波磔变化。这种针对不同字体特点的细致讲解,让我在学习过程中能够做到有的放矢,事半功倍。书中对每一个字的笔画顺序和运笔方向的标注都非常清晰,这对于初学者来说,是一个非常大的帮助。 我认为,这本书的价值不仅仅在于它提供了大量的字例,更在于它所传达的书法理念和艺术鉴赏力。它不仅仅是教你如何“写”,更重要的是教你如何“看”,如何“理解”。例如,在讲解行草时,它会引导读者去体会草书的“势”,以及如何在瞬间的笔触中捕捉到书写者的情感和意境。这种提升读者艺术品位的讲解,是很多同类书籍所欠缺的。 总而言之,《七体书法字典》是一本集知识性、艺术性和实用性于一体的优秀书法著作。它内容翔实,讲解深入,版式精美,非常适合广大书法爱好者阅读和学习。我强烈推荐给所有对中国书法艺术感兴趣的朋友们。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有