具体描述

编辑推荐

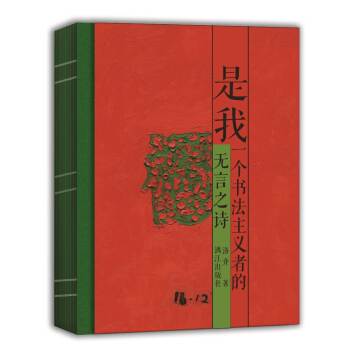

《是我》以“无言”的纯粹视觉方式,呈现了一位艺术实践者将母语文字从历史表达转换为当代方式。它意在越过翻译的藩篱,让汉语和非汉语读者都能直观感受汉字文化的历史性、丰富性和包容性。它是一首红与绿的赋格曲,封面、封底的福字在中国红的背景下呼之欲出,书脊和切口青青如稻田,衬页上的“中国制造”结出金黄的果实。这是只有中国大地才能生长出的无言之诗。

本书呈现出洛齐将书法与绘画相结合、实践书法主义理念,把中国书法艺术的精神推向世界的多年奋斗历程,是一部具有非同寻常意义的艺术作品集。这是洛齐个人的艺术实践的内心独白,更是所有与民族文化无法割舍的华人艺术家的同声歌唱,是艺术与历史、艺术与时间、艺术与哲学、艺术与心灵的一次难得的重逢。

内容简介

本书选载了书法主义倡导人、著名艺术家洛齐自1986年到2016年这三十年来不同时期的代表作品,以“无言之诗”的方式阐述了其书法主义的理念以及对中国书法的当代表达,从不同侧面呈现了作者不同时期的观念与风格演变,并以个案的方式诠释了中国当代艺术从传统到现代以及后现代的发展变化。

本书由作者本人整体设计,实现了内容与形式无缝结合的完美表达,从封面到内文,每个细节无不美轮美奂。《是我》揭示的是中国书法、绘画、诗歌之间源流、关联、转译的图像演变史,它的内文展开不是直线性的发展,而是结合了自然演变,依附于阅读的视觉需要。作者兼设计者将长时间跨度的艺术历程浓缩至特定空间,承载其一生的思考、努力和浪漫理想。

作者简介

洛齐,1960 年生于杭州,任教于中国美术学院。现生活工作于杭州、米兰、里斯本。意大利亚太艺术委员,亚非&地中海国际当代艺术展委会主席,曾获意大利佛罗伦萨美迪奇国际艺术奖,首届美术文献提名奖。著有《水墨戏剧》《洛齐?绘画的字迹》《洛齐?诗歌》《中国行为摄影》《书法主义》《书法主义文本》等,作品载入《1949—2000 新中国美术史》《中国当代美术20 年》《蒙德里安在中国》《现代水墨二十年》《洛齐在米兰薄邱尼厅》《1993—2014 洛齐:无言之诗》《90 年代以来中国先锋摄影》《中国书法现代史》等重要美术文献。作品展览于法国卢浮宫、意大利公爵宫、美国华盛顿国际展览中心等重要艺术机构;代表作品被美国波士顿大学瓦利克美术馆、瑞典马尔默现代美术馆、瑞典隆德大学、卢森堡国家画廊、荷兰驻中国大使馆、法国驻香港总领事馆、丹麦诺和诺德艺术中心等世界各地文化机构以及苏利文、李嘉诚等私人收藏。2016年与其父洛地合著并由其亲自设计的《水墨戏剧》一书荣获“中国zui美的书”“中国好书”“桂版好书”等多个奖项,成为年度热门畅销书。

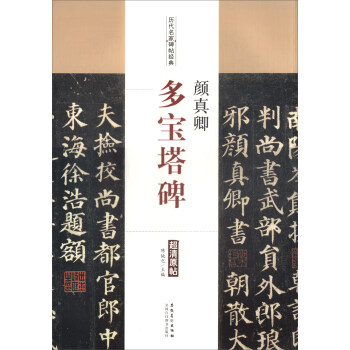

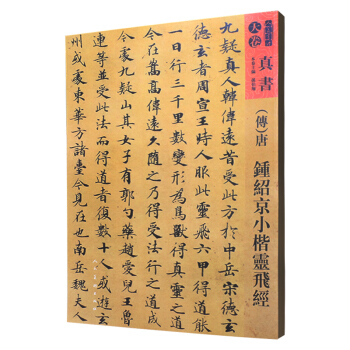

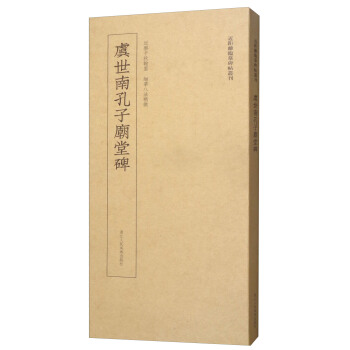

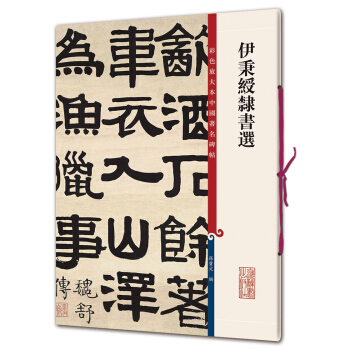

内页插图

用户评价

《是我:一个书法主义者的无言之诗》——当这个书名映入我的眼帘时,我仿佛被一种古老而又现代的气息所包裹。它不像许多书名那样直接描绘内容,而是像一道门,通往一个未知的、充满想象的空间。“是我”,这简单而又坚定的一声宣告,立刻引发了我对个体身份和存在意义的思考。在这个纷繁复杂的世界里,我们如何定义自己?又如何在这个定义中找到属于自己的位置?而“一个书法主义者”,这几个字,更是为这个主题增添了独特的艺术视角。我猜测,这本书的作者,一定是一位对传统书法艺术有着深厚情感和深刻理解的人。他可能不仅仅是在书写,更是在用一种近乎虔诚的态度,去感受笔墨纸砚之间的对话,去探索汉字背后蕴含的文化积淀和哲学智慧。“无言之诗”,则是我认为这本书最引人入胜的部分。诗歌,我一直认为是用语言来传递情感的艺术,那么,没有语言的诗歌,又会是怎样的存在?是否是那些在宣纸上挥洒自如的线条,是否是那些浓淡相宜的墨迹,是否是那些结构的巧妙安排,本身就能够构成一首无声的、却又充满力量的诗篇?我期待着,这本书能够带我进入一个宁静而专注的世界,让我跟随作者的笔触,去感受他内心的律动,去体味那些无法用言语表达的情感和哲思。它或许会是一次心灵的朝圣,一次对自我存在的深刻探寻。

评分《是我:一个书法主义者的无言之诗》——这个书名,仿佛一首低沉而悠扬的古曲,瞬间触动了我内心深处某种沉寂的情感。它没有耀眼的光环,也没有刻意的噱头,却带着一种返璞归真的宁静和深邃。 “是我”,这三个字,简单而有力,它是一种存在的证明,是一种自我意识的觉醒,也是一种对生命本质的追问。在现代社会快节奏的生活中,我们似乎越来越倾向于从外界寻找认同,而遗忘了回望内心,聆听那个最真实的“我”。而“一个书法主义者”,则为这个命题注入了独特的艺术色彩。我猜想,这位“书法主义者”,一定是一位将书法不仅仅视为一门技艺,而是视为一种生活态度、一种精神寄托的实践者。他或许在笔墨的挥洒中,寻找着内心的平静,在字体的结构中,领悟着生命的哲理。而“无言之诗”,更是让我充满了好奇与期待。诗歌,我一直认为是用语言的艺术,那么,如何才能“无言”成诗?这是否意味着,那些被他用毛笔写下的每一个字,每一条线,每一滴墨,都能够超越文字的束缚,直接触动读者的灵魂,传递出一种难以言喻的美好与情感?我期待着,在这本书中,能够感受到一种别样的阅读体验,一种沉静而深刻的艺术之旅,一次对个体存在与生命意义的全新解读。它或许不会有激烈的戏剧冲突,但一定会有触及灵魂的细腻情感和深刻的哲学思考。

评分“是我:一个书法主义者的无言之诗”——这个名字,像一首低语,又像一声呐喊,在我的阅读版图上投下了一道独特的印记。它挑战了我对于“诗”的固有认知,将我引向了一个更加抽象、更加具象的艺术领域。我一直认为,诗歌是语言的精华,是情感的凝练,是用最少的文字传递最丰富的情感。然而,“无言之诗”,却将这个概念彻底颠覆。它似乎在告诉我,有一种诗歌,不依赖于字词的排列组合,而是依靠线条的起伏、墨色的浓淡、结构的疏密来表达。这种诗歌,更接近于一种直觉的、心灵的共鸣。当我想到“书法主义者”这个词时,我感受到的是一种对传统文化的深深眷恋,以及一种在现代社会中坚持自我、不随波逐流的决心。在信息爆炸、节奏飞快的当下,回归到最本质的书写,去感受笔墨的温度,去体味汉字的意境,本身就是一种极具挑战性的行为。我期待着,这本书能带领我深入一个书法家的内心世界,去理解他为何会选择“书法主义”这条道路,去探寻他“无言之诗”的创作哲学。这本书的名字,给我一种强烈的预感:它不会是那种读完就忘的消遣读物,而是一本能够引发深思、涤荡心灵的书籍。它或许会用一种沉静而有力的方式,揭示出个体在浩瀚宇宙中的存在意义,以及那些无法言说的情感是如何通过最古老的艺术形式得以表达。

评分初读“是我:一个书法主义者的无言之诗”,脑海中立刻涌现出一种难以名状的宁静感。这本书的书名本身就极具哲学意味,仿佛是对个体存在的一种宣示,又带着一种内敛的自省。“书法主义者”这个标签,无疑为这本书披上了一层古老而神秘的面纱,让我不由自主地联想到那些在笔墨纸砚之间寻找灵魂栖息地的古人。我猜想,作者或许并非仅仅在分享他的书法技巧,更是在通过书法的意境,传达他对生活、对生命、对世界的独特感悟。而“无言之诗”,更是点睛之笔,它暗示了一种非语言的沟通方式,一种超越声色表象的深层理解。我期待着,在这本书中,能够看到那些被字体、被线条、被墨色所承载的,无法用言语形容的诗意。也许,作者会将我们带入一个静谧的创作空间,让我们一同感受笔尖划过纸面的微妙触感,一同聆听墨滴落下的无声声响,一同体会那些隐藏在字里行间的喜怒哀乐,悲欢离合。这是一种截然不同的阅读体验,它要求读者放下喧嚣,沉下心来,用一种更纯粹、更感性的方式去感知。我脑海中勾勒出一个画面:在一个光影斑驳的房间里,一位书法家正全神贯注地挥毫泼墨,他的每一次呼吸,每一次运笔,都与纸上的墨迹融为一体,构成了一曲无声的华章。这本书,或许就是对这一刻的凝练与升华,它邀请我们一同进入这个诗意的世界,用我们的心去解读那些“无言”的诗句。

评分“是我:一个书法主义者的无言之诗”,初闻此名,心中便泛起层层涟漪。这个书名,仿佛一块未经雕琢的璞玉,散发着低调而迷人的光泽,引人忍不住想要一探究竟。它不像那些市面上充斥的华丽词藻堆砌的书名,而是带着一种返璞归真的质感,一种对事物本质的追求。“是我”,这简单的宣称,却足以引发对个体存在意义的深刻反思。我们是谁?我们为何而存在?这些古老而永恒的疑问,在此刻与“书法主义者”这个身份巧妙地结合。我无法想象,一个“书法主义者”的人生会是怎样一番景象?他是否将笔墨视为生命的一部分,将每一个字都视为一次与灵魂的对话?而“无言之诗”,更是将我带入了一个充满神秘感的世界。我一直以为,诗歌是语言的艺术,是情感的载体。那么,“无言之诗”又该如何解读?是否是那些在宣纸上舞动的线条,是否是那些墨色深浅的变化,是否是那些字体的疏密 arrangement,本身就蕴含着比语言更丰富、更深刻的情感和思想?我期待着,这本书能够带我走进一个宁静而专注的世界,感受那份属于书法家的孤独与执着,体会那份在静默中绽放的生命之美。它可能不会有跌宕起伏的情节,也不会有惊心动魄的场面,但它一定会用一种沉静而深刻的方式,触动我内心最柔软的角落,让我重新审视“自我”的意义,以及艺术的无限可能。

评分读到“是我:一个书法主义者的无言之诗”这个书名,我脑海中立刻勾勒出一位独立、内敛、内心世界极其丰富的形象。它不像那些一眼就能窥探到具体内容的题目,而是带着一种哲学式的思考和艺术的诗意。 “是我”,这三个字,如同一个庄重的宣言,在喧嚣的世界里,强调着个体的存在,和自我身份的确立。它可能是一种对生命经历的总结,也可能是一种对内心声音的聆听。而“书法主义者”,这个标签,让我立刻联想到一种对传统艺术形式的深刻热爱与执着,以及一种在现代社会中,依然坚持用最古老、最纯粹的方式来表达自我的态度。我很好奇,这位“书法主义者”的生活是怎样的?他是否将笔墨视为生命的延伸,将每一次落笔都视为一次与灵魂的对话?而“无言之诗”,更是让我感到惊艳。诗歌,我一直认为是用语言来承载情感和思想的,那么,如何才能“无言”成诗?这是否意味着,那些被书法家挥洒在宣纸上的线条、墨迹,本身就蕴含着比文字更深刻、更动人的情感和哲理?它是否是一种只可意会,不可言传的艺术?我迫不及待地想要翻开这本书,去探寻这“无言之诗”背后的故事,去理解这位“书法主义者”内心深处的波澜,去感受那份超越语言的艺术魅力。

评分第一次看到《是我:一个书法主义者的无言之诗》这个名字,便有一种被深深吸引的感觉。它不同于市场上那些哗众取宠或者泛泛而谈的书名,而是带着一种沉静而厚重的力量,仿佛一件经过岁月洗礼的古老器物,散发着独特而迷人的韵味。“是我”,这三个字,简洁有力,却又饱含深意,它直接指向了这本书的核心——个体生命的独特体验和存在价值。而“一个书法主义者的无言之诗”,更是为这个主题增添了艺术的维度和哲学的深度。我脑海中立刻浮现出一位沉浸在翰墨世界里的智者形象,他或许不善言辞,但他的内心却有着丰富的情感和深刻的思考,而这一切,都通过他手中的笔,通过那些被他赋予生命力的汉字,得以淋漓尽致地展现。我尤其对“无言之诗”这个概念感到好奇。诗歌,我一直认为是用语言来表达情感和思想的艺术,那么,没有言语的诗歌,又该如何构成?它是否是通过线条的起伏、墨色的浓淡、字体的结构,来诉说一种超越语言的意境?它是否能够唤醒我们内心深处最原始的感知,让我们在静默中体会生命的美好与复杂?我期待着,这本书能够带领我走进一个截然不同的阅读空间,一个充满了宁静、专注和深刻思考的世界。它或许会用一种缓慢而富有韵律的节奏,引导我去感受那些隐藏在字迹背后的情感,去理解那位“书法主义者”独特的人生哲学。

评分“是我:一个书法主义者的无言之诗”——这个书名,在茫茫书海中,如同一股清流,又如同一块温润的玉石,散发着一种内敛而沉静的魅力,瞬间吸引了我。它没有浮夸的辞藻,也没有刻意的吸睛,却有着一种直击人心的力量。“是我”,这看似简单的三个字,却蕴含着个体存在的独立性与独特性,是一种对自己生命的肯定,也是一种对内心世界的探索。紧随其后的“一个书法主义者的无言之诗”,则为这份探索增添了独特的艺术维度和哲学深度。“书法主义者”,这个词本身就充满了意境,它暗示着一种对艺术形式的坚守,一种对传统文化的敬畏,更可能是一种对现代社会喧嚣的反叛。而“无言之诗”,则更是勾起了我无限的好奇。诗歌,我一直认为是用语言的艺术,那么,如何才能“无言”成诗?我猜想,作者所要表达的,并非是字面上的意义,而是通过笔墨的挥洒,线条的起伏,墨色的浓淡,字体的神韵,去传达一种超越语言的意境和情感。这是一种更为纯粹、更为直接的艺术表达,它需要读者用心去感受,用灵魂去共鸣。我期待着,这本书能够带我进入一个静谧的创作空间,让我去感受那位“书法主义者”的内心世界,去领略他如何在笔墨之间,书写属于他自己的“无言之诗”。它或许会是一次心灵的洗礼,一次对生命本质的深刻追问。

评分《是我:一个书法主义者的无言之诗》——这个书名,宛如一声来自遥远时空的召唤,带着一股古朴而深邃的气息,牢牢地抓住了我的目光。它并非那种直抒胸臆、张扬个性的题目,而是带着一种内敛的、沉思的特质,仿佛一位饱经沧桑的老者,在用一种低沉而富有智慧的声音,向我们诉说他的生命哲学。“是我”,这简短的三个字,蕴含着个体存在的根本命题,是对自我身份的确认,也是对生命价值的探索。而“一个书法主义者的无言之诗”,则为这个命题注入了独特的艺术维度。我好奇,“书法主义者”究竟是一种什么样的身份?是纯粹的艺术家,还是将书法视为一种生活态度、一种精神追求的实践者?而“无言之诗”,更是引发了我无限的遐想。诗歌,我一直将其视为语言的升华,是情感与思想的结晶。但“无言”如何能成诗?我猜想,这必然是一种超越语言的艺术表达,或许是通过线条的律动、墨色的变化、字体的神韵,去触碰我们内心最柔软、最深处的情感。这本书,或许不是用文字来讲述故事,而是用一种更抽象、更具象的方式,去呈现一种精神的轨迹,一种灵魂的呼吸。我期待着,在这本书中,能感受到一种与众不同的阅读体验,一种涤荡心灵的艺术洗礼,一种对个体存在与生命本质的深刻洞察。

评分“是我:一个书法主义者的无言之诗”——当我第一次在书店的角落里看到这个书名时,一种难以言喻的吸引力便瞬间攫住了我。封面设计朴实无华,没有华丽的插画,也没有醒目的金粉,只有三个大字:“是我”,以及下方一行小字:“一个书法主义者的无言之诗”。这三个字,简单,却又充满力量,仿佛直接叩问着我的内心。我本是那种习惯于在书架间漫无目的游走的人,但这次,我停住了脚步。我拿起这本书,指尖滑过封面粗糙的纸张,内心涌起一种莫名的期待。这本书会讲述一个怎样的人生故事?“书法主义者”,这个词本身就带着一种独特的韵味,一种对传统艺术的敬畏,也可能是一种对现代社会浮躁的反叛。而“无言之诗”,更是激起了我的好奇心。诗歌,本应是语言的艺术,如何能够“无言”?难道是那些被书法家挥洒在宣纸上的墨迹,本身就蕴含着比千言万语更深刻的情感和哲理?我脑海中浮现出王羲之在《兰亭集序》中的行云流水,也联想到怀素狂放不羁的草书,那些字里行间的生命力,不正是另一种形式的语言吗?带着这份好奇,我买下了这本书。回到家中,我迫不及待地翻开它,想要探寻这“无言之诗”背后的故事,想要理解这位“书法主义者”的内心世界。这本书的气质,似乎与我平日阅读的快餐式文学截然不同,它更像是一坛陈年的老酒,需要慢慢品味,细细体会。它的文字,或许不像那些畅销书那样跌宕起伏,却可能在平静的叙述中,蕴藏着深刻的智慧和动人的情感。我期待着,在这本书中,找到与我内心深处某种共鸣的旋律,找到一种超越语言的交流方式。

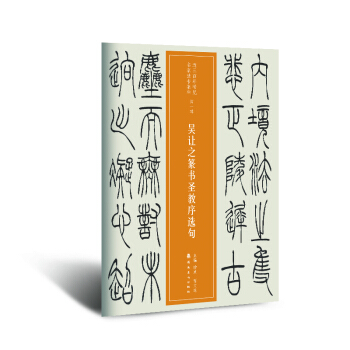

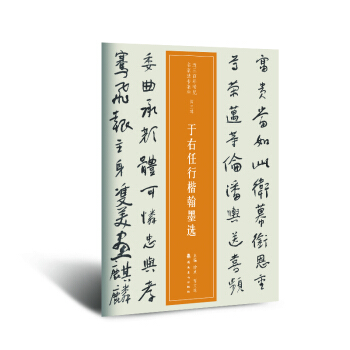

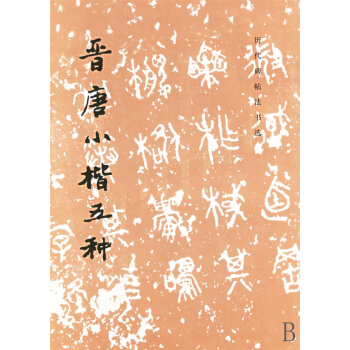

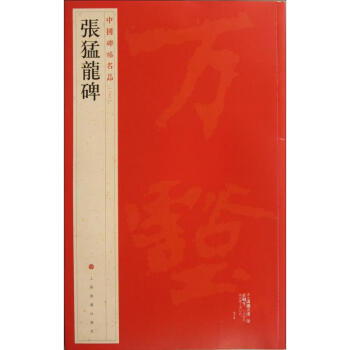

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有