具体描述

编辑推荐

适读人群 :大众仰望大师的经典,我们不禁望洋兴叹。而聆听他们的对话,却发现艺术的金字塔并没有那么高不可攀。

1.作为中国当代首屈一指的油画名家,杨飞云在书中首次披露自己的从艺之路:少年时期曲折的学画经历,青年时得到伯乐赏识走上专业的创作之途,1978年成功考取中央美院后的刻苦学习,在世界各地朝拜油画经典时的激动与震撼,组建中国油画院的机缘巧合,担任策展人、挖掘新人的良苦用心……杨飞云对自己的创作生涯作了详细的叙述、深刻的反思和精湛的总结,首次历史地、系统地、准确地梳理了自己的艺术见解。

2. 杨飞云是中国当代写实油画的领军人物,见证并参与了中国当代写实油画发展的重要阶段——1978年恢复高考后中央美院首次招生,1988年“油画人体艺术大展”,参与组建中国写实画派,担任中国油画院院长。他细致冷静的讲述,将中国当代写实油画的发展脉络呈现在读者面前。

3. 在本书中,杨飞云从自己的角度对油画的本体问题进行解读:油画的根在哪里,古典艺术与现代艺术的区别,写实油画存在的意义,中国写实油画走向何方,等等。他的理念,对于迷走于艺术迷宫的人,不失为一盏明灯。

4. 杨飞云的缪斯是谁?本书为你揭晓。

5.这是一本艺术话语录,更是一部人生对话录。一位油画家与一位作家跨越大洋的相遇,彻夜畅谈,回望过往,虽都已是花甲之年,但句句都饱含着年富力壮的热情,处处都回荡着对真、善、美的共鸣。它让我们触摸到经典艺术背后更深层次的灵魂所在。

内容简介

《灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》,是油画家杨飞云第一部有关自己艺术生涯的谈艺录。本书以与美籍华人作家范学德对话的形式,讲述了杨飞云艺术生涯的点滴:从童年的生活;少年时期的学画过程;青年时期的工作生活经历,尤其是1978年考入中央美术学院之后,就油画学习、创作、风格的思考;担任中国油画院院长之后,组织的一系列促进油画发展的展览活动,对青年油画家的提携和推荐,对中国油画的期待和展望;等等。在这部对话录中,杨飞云对自己六十多年生涯作了详细的叙述,首次历史地、系统地、准确地说明了自己的艺术见解。这既是一部艺术对话录,也是人生对话录;既能给年轻的艺术家以艺术上的指导,更能给他们以精神上的启发。作者简介

杨飞云,油画家,现为中国艺术研究院中国油画院院长,博士生导师。中国美术家协会理事,中国美术家协会油画艺委会主任,中国油画学会副主席,北京美术家协会副主席,中央美术学院客座教授,意大利佛罗伦萨造型艺术研究院通讯院士,俄罗斯列宾美术学院客座教授,第十一届、第十二届全国人大代表。

范学德,美籍华人,作家,演讲家。1982 年毕业于吉林大学哲学系,后获中央党校哲学硕士学位。1989年在北京出版了国内外第yi本研究张岱年哲学思想的学术专著——《综合与创造 :论张岱年的哲学思想》。1991 年赴美定居。自 1996 年起在北美、欧洲、亚洲和大洋洲各地讲演,并出版《活在美国》《细节中的文明》等十余部著作。

昌旭正,1984 年出生于山东青岛平度,热爱文字与绘画。曾创刊《油画艺术》并担任主编。现在中国艺术研究院中国油画院工作,担任杨飞云文字秘书。

内页插图

精彩书评

在我国中年艺术家里,杨飞云是其中业绩卓著之翘楚。他为人踏实谦和,为业刻苦精研,是油画写实画法的领军人物。他担任中国油画院院长、中国美术家协会油画艺委会主任以来,认真负责、成就斐然,为业内人士共颂,是艺术家和活跃的艺术活动家。

——妥木斯,油画家,内蒙古美术家协会名誉主席

杨飞云是第三代画家,其承袭,却是上世纪初第一代留欧前辈未竟的遗业。

——陈丹青,艺术家、作家、文艺评论家

这本《灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》,讲述了一个当代油画家和一个作家的心路历程,也是一个时代的见证。读来感人至深,值得推荐给社会各界广泛阅读。

——韦森,复旦大学经济学教授

如果说中国真有深入到西方艺术精神内部(而非仅技法)的艺术家,杨飞云先生是当之无愧的一个。范学德和杨飞云以“心心相印”的方式,从经验、艺术和精神诸方面深入的生命对话,揭开了杨飞云绘画成就的奥秘。

——北村,作家

一个画家内在的力量是来自于生命中的爱与担当,杨飞云的作品中处处充满着朴素、真诚的爱意和灵性的光芒,这是对美的诠释。

——朱春林,油画家

目录

上篇

第一章 画画了

第二章 12岁

第三章 上大学了

第四章 “活着的经典”

中篇

第五章 第一次出国

第六章 美国:去了又回来

第七章 转变

第八章 在人性里寻找神性

第九章 我也可以画风景画

第十章 中国写实画派

下篇

第十一章 2007:中国油画院

第十二章 展览策划人

第十三章 新人展中的新人们

第十四章 高端教学

第十五章 老代表

第十六章 老头们

第十七章 信心

附录一:评当代中国油画名家 杨飞云

附录二:“岭南名师提名展”提名的中青年画家 杨飞云

附录三:“天天向上”名师提名展提名的青年画家 杨飞云

附录四:杨飞云年表 范学德

后记 范学德

精彩书摘

中央美院1978级油画班,可谓油画“明星班”——杨飞云、刘小东、曹力、朝戈、刘溢、马路……当时的文艺青年,几乎都已成为当今响当当的艺术名家。谈起昔日朝夕相处的同学,杨飞云的激动之情溢于言表, “我确确实实遇到了一群好同学,他们是老师像选苗子一样从全国各地选出来的。zui棒的就是每一个同学都有与众不同的才华”。说起对自己影响zui深的三位,当属陈丹青、朝戈和刘小东。

美院趣事:陈丹青、朝戈和刘小东

范学德: 你上大学时遇到了一群好同学。

杨飞云: 谈起同学来我现在还是很激动。我确确实实遇到了一群好同学,他们是老师像选苗子一样从全国各地选出来的。zui棒的就是每一个同学都有与众不同的才华。当时还不是说谁画得有多好,而是说他有与众不同的才能。

范学德: 我上大学前一直在小地方待着,总觉得自己是zui聪明的人。上了大学之后才发现,哇,这么多有才华的人,眼界一下就打开了。

杨飞云: 我也是这样啊。在下面总觉得自己很优秀,画的画一直受捧,来了之后,看到了这么多优秀的同学,才感觉到自己画的局限与问题。

范学德: 在你读大学期间,同学中谁对你的影响更直接、更具体?

杨飞云: 陈丹青、朝戈和刘小东影响zui深。他们三个人对我的影响是不一样的,角度也不一样,但应该不是直接对画法的影响。

1978年陈丹青是和我们一起入学的,他是破格读研究生,那时他就已经有名了。1977年全国美展,他画的《泪水洒满丰收田》轰动了全国,有点学苏里科夫的效果,画得很冲,大画。我参观展览时看到了这张画,很激动。内蒙古师范学院有个老师,大胡子,在展厅里激动地喊“中国出了个天才!”

范学德: 陈丹青对你的影响主要是什么?

杨飞云: 我觉得是很地道的油画。他体验到的东西不是那种主题性的、政治性的,不是假的东西,很真,很生动,体验很真切,画得又很轻松,表达的是很油画的方法。

范学德: 你说了许多“很”字。

杨飞云: 哈哈。我们上三年级的时候,陈丹青他们举办毕业展,他已经画出了《西藏组画》,很了不起。在我所接触到的人里面,陈丹青应该是zui有才的人。你要说看到天才的话,我看就是陈丹青。他在绘画上的先天才能真是太好了。

范学德: 陈丹青不仅是个天才,而且那么率真。

杨飞云: 他这点是挺可爱的。

范学德: 他就像《皇帝的新装》里面的小孩子似的。

杨飞云: 陈丹青是我们同学里面出名zui早的。他毕业后还教过我们半年多的课,带我们到内蒙古下乡,这是我近距离接触到的zui有才华的人。他也是出国比较早的画家。

范学德: 1981年国家恢复了留学生制度,陈丹青被公派(自费)到美国去留学,这在你们中央美院引起了很大的轰动。

杨飞云: 那是个大事儿啊,就像当年康有为劝说徐悲鸿去欧洲留学一样,或者罗工柳他们被送到苏联学习,那时候大家就是这种心态。到欧洲去,到美国去,去到油画的故乡,去到现代油画的中心,那时候简直都不敢想象,有点像我从铁路局考上中央美院的那种心情。就连老师也很兴奋,因为我们入学的时候,中央美院的老先生们在教学上都不是很自信了。大家在反思,说过去的东西还能教吗,或者怎么改。进入一个新的时期,西方也变了,我们几乎一点也不了解它们了。

范学德: 你们油画系为陈丹青开了欢送会。

杨飞云: 欢送会是在油画系办公室里举行的,我们是学生,只能在走廊里趴着窗户听。学校领导对陈丹青说:改革开放了,像你这样的才子才能有条件到美国学习,这对中国油画的再一次学习或者再一次的提高,有很大的作用。

范学德: 你与朝戈呢?

杨飞云: 朝戈跟我一个宿舍、一个班。他善于思考,是一个很深沉的艺术家,他有蒙古族的那种深厚的血统。他爸爸是蒙古史的专家,父母都是纯粹的蒙古族人。他从小生活在内蒙古师范学院,父亲在那儿讲蒙古史,也是教授。所以朝戈从小就了解蒙古的历史,他有很深很深的民族情怀,他画的画总是有大草原的开阔。我们俩又都是内蒙古的,喜欢在一起聊天。

范学德: 你和他写生时去过呼伦贝尔草原,并参加过当地婚礼?

杨飞云: 那是大三,我们一个工作室的几个人一起去的,还有朝戈、高天华、吴小昌、施本铭。zui早陈丹青也去了,后来丹青早回了,他当时要出国,回去每天练外语。呼伦贝尔大草原就像一个童话世界,百灵鸟叫着,草很深,风一吹,天上云彩就飞,偶尔还有小溪,清澈见底,非常漂亮。我们是去参加一个布里亚特蒙古族人的婚礼,自己赶着马车去的,那里很多蒙古包,地上摆了很长的毯子。献哈达、敬酒,我也不懂,就把三杯酒全喝了,然后就天旋地转,只能傻乐,躺着看蒙古族人在那里热闹,晚上还吐了。整个晚上,他们就是在月光下不停地唱歌、祝酒,男男女女的一大堆一起唱歌、跳舞,童话般的。

第二天我们赶着马车往回走,还赶上了一场暴风雨。那个乌云一来,在草原上没有避雨的地方,我们看乌云压过来了,就赶着马车使劲往回跑,跑的方向错了,上一个坡就看不到远处的目标了。天快黑的时候,迷路了,后来听到狗叫了,附近有人。那个印象非常深。

范学德: 你们坐马车时马惊了?

杨飞云: 是另外一次。那次我们去一个地方画写生,赶路。本来优哉游哉的,大家在马车上聊天,说说笑笑,唱歌,你在草原上总是想扯着嗓子使劲地唱歌。突然马鞍子坏掉了,那个马忽然惊了,一下子就立起来,前腿也跳,后腿也跳。朝戈一下子跳下去了,高天华大叫,我还使劲拽着缰绳,其实有经验的人都该跳下去。头一次看到马惊了,不得了,很厉害!zui后好长时间才停住。

范学德: 那刘小东呢?

杨飞云: 刘小东很年轻,他是童子功,我们入大学时他上中央美院附中,一开始学就没走弯路。他画东西很率真,用小孩的眼光看当下生活,有很新的角度,在里面抓了许多鲜活的东西。这对我们触动挺大,不是说影响到我要怎样做,而是他给你启发,还有绘画的这个表现力。我很羡慕他们。艺术这个东西,改造的东西和直接学的东西是不一样的。他们能调侃式地、自由地、很松弛地在现实里找一些东西,以及我们觉得好玩的角度,但他们就给画出来了,看起来很震撼。我从心里面很欣赏刘小东的才华,连陈丹青也很喜欢他,老先生们也很喜欢他。那毕竟是在中央美院的体系里面,一个新青年表现现实的新眼光。

范学德: 那中央美院的老师挺不错,刘小东当时似乎是很另类的。

杨飞云: 中央美院老师的眼光还是非常开阔的,刘小东的调侃比较健康,不是品位上不阳光的。

范学德: 一生能遇到几个影响自己的人不容易。上大学时我非常幸运地认识了肖振远,成了一生的好友。

杨飞云: zui可贵的是大家能够互相欣赏、相互激励。我们带着强烈的憧憬,渴望走向世界。我们还学外语,彼此鼓励:“哥几个好好学外语啊,备不住之后去欧洲走一走啊。”当时看到个砖头似的录音机,220块钱,太贵了,一激动就买了。因为我带工资嘛。

有一次我们到了山东的大渔岛,走到海边,那是我第一次看到海。我坐在礁石上,天上一个月亮,眼前是大海,周围的一群同学都充满了理想,可爱极了。月光下,你想夏小万那么胖,但却在沙滩上跳小天鹅,曹力拉着小提琴,很美的图景。我一说话他们就乐,因为有内蒙古口音。曹力会点武术,他的武术有点像跳舞。

范学德: 那种情景终生难忘。

杨飞云: 我至今还记得那个情景。坐在那里看着海涛,看着月亮。我们一群年轻人,在月光下激动地聊艺术,一阵阵海风吹来。想想80年代真是太美了。还有新年化妆晚会,一群单纯的年轻艺术家化成各种各样的人,说着,跳着,笑着。回想起来,那真是一生中非常难得的时刻,一个非常美好的夜晚。

前言/序言

代序

我对油画创作的追求

杨飞云

说起来,高全喜教授论述中国古典写实主义的专著《画与真:杨飞云与中国古典写实主义》,以我的绘画为主要的分析对象,它的出版,我是没有想到的,也是非常感激的。这里不是谈我的画,也不是谈高老师的书,而是谈中国的现代油画艺术,谈古典主义油画,这样我才有勇气坐在这里,才敢谈一些自己有关艺术的感想。

我十年前便与高老师有过接触,多有交流,他多次到美院和燕郊看我的画,我们谈得很投机,对古典艺术的精神有很多共同的看法。据说他大致在八年前就写了这本专门论述中国古典主义油画的书,其中的一部分曾经作为一篇文章收录在我的画册中,我觉得他对油画的认识比我们很多业内人都深刻。我感觉他抓住了一个很多批评家忽视的古典主义油画(他有时也称之为古典写实油画),谈了很多富有意义的思想。我对美术理论不懂,说不出多少高深的东西,我从自己的亲身感受中意识到,在中国油画的百年实践中,特别是近30年来,很多人其实一直是在从事古典写实的油画创作。当然,高老师是把他们作为一个艺术流派来看待的,这么长时间,这么多人在做,肯定会有很大的成绩。我们是一个文化大国,尤其是在绘画界,油画创作一直是中国文化中的强项,中国人从近代接触到油画这种形式之后,我们就涌现了一大批大师级的油画家,中国人对绘画的悟性能力是一流的。当然,中国的现代油画,目前还有些错位,这与中国文化的大环境有关,很多问题不是一个人能够解决的,也不是一个画派能够解决的。但我们要有这样的意识,即追溯古典主义艺术,弥补这个方面的艺术精神的缺席。这是我首先要说的。

关于古典主义,学术界的精准定义一直都不是很清楚,每个画家的理解也有所不同。为什么在中国忽然冒出来一大堆人在画古典,而且在改革开放之后的情况下,仍然有那么多人念念不忘地画古典,这个问题值得思考。其实我们油画界对古典的接受学习,有两个传统,一个是留学欧洲的,另外一个是留学苏联的,两个又基本上都是源自欧洲文化的。早期中国油画家们吸收的,主要是19世纪前后印象派的东西。我zui近还看到一些民国时期的画,发现那个时候的画家其实非常现代,他们对接的是塞尚的表现主义,还有一大批像徐悲鸿先生以及留学苏联的现实主义画派,基本上也是以19世纪为切入点的。之后我们有30多年“关门”的时间,差不多是到“文革”之前,这一大段时间,没有其他的艺术形态可以吸收,闷了十几年,反倒是现实主义油画在中国扎根了,用油画来为社会主义服务。

写实油画在中国画界由来已久,“文革”前后有十几年的历程,从中央美院建立一直到后来的改革开放,总体上来说主要是吸收了西方(包括苏联)19世纪的艺术养分。20世纪80年代之后,中国的油画创作朝两头走,大部分画家走到现当代这一路径,但也有一批人从19世纪往前走,追溯到西方的古典主义油画。当然,开始的时候,古典主义是作为一种绘画的技法和画风进入中国画坛的。我个人大致是这样看的,我们不是从思想体系上接受它们,而是作为一些绘画样态,大家纷纷临摹观赏古典油画,对于它们的技法、构图乃至颜料都很感兴趣。例如,有一个法国画家伊威尔,他并不是一个很有名的画家,但他研究出一种用作绘画的很透明的油膏,采用了比较严格的古典画画的程序。他有一次来中国东北做讲座,把全国zui好的画家都给吸引过去了,到那里去学他的技法和油膏。什么原因呢?就是因为中国的画家急迫地想研究如何增强油画的表现力。中国的古典写实油画就是这样起步的。之后,我们逐渐看了很多画展,第一次看到古典的早期经典原作时,觉得太神秘了,与我们以前学的和做的完全不是一码事,不知道那些画家是怎么搞出来的,画面的表现力是那么严谨、那么精微。我们确实是被震撼了。

中国的古典写实油画,首先是从古典风开始的,之后慢慢涉及古典主义更为重要的内容。我认为中国油画需要解决的zui重要的是两个东西,一个是解决对绘画原理的规律性认识,另外一个便是深入到艺术本质性的认识,它们对中国油画的演进是有重要意义的。当然,那时我们还没有接触到古希腊、希伯来的艺术精神,对古典油画的认识还不深入,我个人感觉当时学油画,以为只要使用了这些材料,真正钻研到画面里面,似乎就能够接近古典绘画的表达。但是当接近的时候,你会发现文艺复兴时期的那个技法或者那种效果表现力是很容易接近的,但真正后面流溢出来的精神则是太远了,高不可及。因此,这才迫使我1989年去美国,开始静下来研究古典艺术,接触到绘画背后的基督教和希伯来的精神,这样才慢慢能够理解乔托、米开朗基罗、伦勃朗、米勒,甚至到凡·高以来的真正的绘画精神。他们的绘画表现出来的东西,我们根本做不到,它们不是材料技法能够解决的问题,甚至不是一个绘画规律能够触碰到的问题。

要到外壳包裹的里面去。就绘画的构成来说,那个本质性的绘画本体的部分,是一个很高的东西。我理解的古典指的是过去的经典,具有永恒意义的这样一种绘画本体,这个永恒意义的绘画是你怎么看都不可能过时的东西,你什么时候和它触碰,它都能触动你,这是一个大的东西。我记得同时在美术史课程学到的文艺复兴,其实看到的都是很一般的印刷品,但已经特别让人震撼和激动了,后来看到印象派以及之后的表现主义绘画,我个人就觉得人类变得渺小了,再后来就感觉现实主义太关注人的事儿了。文艺复兴给我的感觉是,它们是我们永远无法企及的东西。当然,从技法上达到它们不是很难,甚至绘画的一些基本规律的东西,也是容易进入的,zui难的一点是它们的超越性,即便它们表现的是人性、人文的内容,实际上里面也有神性升华的部分,这个部分是无法企及的。

回头看古风时期的古典艺术,人类在早期艺术中是有共性的。我们把西方和东方zui古典的东西放在一起的时候,发现它们并不矛盾,把它们摆在一起,并不使人有很诧异的感觉。例如,靳尚谊先生画过一幅彭丽媛的古典肖像画,后面放了一个中国风景画做背景,你就会觉得很能放得住。我经常在屋里摆一些古典家具,把中国的和西方的放到一起,你会觉得在品质和精神性、审美性上,不是很异样的。只是这个问题后来越来越走向歧路了,但是在早期并非如此。所以,我说古风时期的古典是质朴的、真诚的、向上寻求的,到了盛期,它们就变得比较成熟了。古希腊也好,文艺复兴也好,甚至一直到19世纪的绘画,西方艺术所表现的都有一种高度的精神,无论是在内容上,还是在形式和个性上。只是到了19世纪的晚期,它的技巧特别熟练了,反而就外化了,外在的东西越来越熟练,但是里面空了,于是各种现代艺术就出现了。我以为这是西方艺术从古希腊到19世纪的一个路径的大概情况。

每一次观赏古典艺术作品,其实它们zui让我感动的,不外那两句著名的话:“高贵的单纯,静穆的伟大。”这是一个完美的追求,在艺术中能够达到如此,那当然是zui大的幸福了。我特别重视巴赫给艺术下的一个定义,他说真正伟大的艺术应该是“赞美上帝的荣光和心灵的欢愉”。巴赫说得很彻底,一下子就把古典主义zui精粹的东西给概括出来了。我们看一下文艺复兴的绘画,那个不可企及的东西,就是神性的部分,技术上很细致、很工整、很写实,质感也是很强的,但是,在这些形式背后的精神性的东西,才是不可企及的。比如说达·芬奇的《蒙娜丽莎》,你说他画的是一位圣母,还是伯爵夫人?还有拉斐尔画的那个《戴头纱的女子像》,就是这么一个头像,你不会觉得其中有一种超越了人性(表现为女性)的神圣的感觉吗?

回顾一下美术史,慢慢地我意识到,自己一辈子选择的这个古典艺术,并不是因为它的新颖独特、别具一格,而是因为它们太接近永恒了。我们看到,后来的艺术形态,内容也很宏大,有些表现了人类的爱情,甚至有些表现了社会的阶级斗争,但它们只是关注人世间的东西,而把神性的那些永恒性的东西丢失了,至少是弱化了。至于现当代的艺术,则更关注人的心理问题,甚至把动物的心理也挖掘出来了,反而一些纯粹的东西没有了。这种情况是否与现代艺术的初衷一致呢?我们说塞尚作品中zui好的是纯粹部分,即他把绘画本体里面的永恒性的东西抽离出来的那个部分,于是这部分就构成了现代主义的发端。我理解的现代主义,zui值得关注的也是zui好看的部分其实就是人的精神性情感,是情感的纯粹释放。再比如说凡·高这样的表现性绘画,他的个人生命体验部分非常强,但是他的作品还有另外一个部分,就是它有一种永恒性的东西,那是一种带有结构性的宇宙背后存在着的永恒的美。塞尚是很现代的,但其实与他对接的是古希腊和古典主义的那些更为纯粹的东西。所以,我觉得,他们从属于一个更大的古典传统。

说到中国艺术,也是如此。我接受了基督教,有个人的信仰,但很多人觉得你是一个中国人,通过美术表达一种永恒的东西,应该很有隔膜,或者说是很奇怪的事情。我不这样认为,我刚才已经说了,在早期的古典时代,我们中国人的艺术观里也有自然天道,看上去好像与西方古典的超越有所不同,但是在本质上,它们是一致的,都有敬畏和对超然价值的追求。例如,宋代的山水画或者更早一些时期的山水画,其中就有超越性的本体意识,当然,后来的文人画也有更高的天人合一的艺术价值。我认为所谓古典艺术,不能看成仅仅是一小批人在研究古代的技法,然后对应地画出一点中国的风貌,或者表现某种中国题材,这样的话,古典就用不着在这里谈了。还有一个真正的古典,我想所有的美术流派或者说所有的艺术本体,都是从这个真正的古典衍生出来的,其中涉及哲学与人文精神。今天谈中国的古典主义,探讨中国的古典写实油画处于何种阶段,如何进一步朝前走,有必要梳理中西文化的古典源头,这一点我个人认为是特别重要的。

现今大批的中国油画家,每年都要跑到油画的故乡去看那些典范的作品,看来看去,我们不能仅仅停留于考察艺术形式和创作技巧,也不是追逐大师们的才华、学习经典作品的样式,而是要深思为什么他们的作品能够成为全人类的艺术典范。西方的经典油画,其实大多是在一些小地方出现的,此后得到了很大的发展,比如说意大利文艺复兴,发生的地方现在看来并不大,之后在西班牙、荷兰、比利时,再到19世纪的法国。我们想一想,这些经典的艺术,如果没有一个伟大的精神传统支撑,是很难这样一路发展下来的。我们很多人特别重视现代艺术,如果把法国的塞尚、印象派之前的画都拿掉,就剩下现当代美术这一块内容,其实内容就很有限、很可怜了。从普桑到大卫、安格尔、德拉克洛瓦,一直发展到巴比松画派、库尔贝、马奈等,然后才到了印象派。在此之前,有一个大的传统,很辉煌,在印象派之后才有一个现代部分的爆发,如果没有前者,法国绘画史就会显得单薄。俄罗斯也是这样的,很早的时候,俄国就有一批一批的画家到意大利学习古希腊罗马的古典艺术,他们回到俄罗斯,差不多积累了二百多年以后才开始出现列宾和巡回画派那些代表性人物和画派。

我对美术史的一个情况,一直是感觉很振奋的,我发现塞尚之后的画家,有一批沿着前卫走,直到走到后前卫,走到目前的不可名状。但是,还有一批画家不是这样的,比如说弗洛伊德、巴尔蒂斯、洛佩斯、莫兰迪、阿列卡,可以数出几十位这样的画家,他们不是朝后走,而是朝前走的,是追溯古典艺术的大传统。他们带着个人的锐利性的感觉,用当代人的眼光去感知绘画本体的力量,遵循着一些古典艺术的精神性的原则。这是我近几年出国看画后感受zui深的东西。我感到很振奋,我看到绘画不是在一味地朝着前卫的方向走,还有另外一个方向,这个方向应该说是未来的绘画zui有希望的所在,它重新释放出古典艺术的活力,要不然这种绘画就死亡了。

总之,我的看法是,古典艺术是文艺复兴以来zui伟大的一个支点,值得每一位艺术家回头去好好看一看,想一想。近代以来六百年的油画史,影响力zui大的就是这个古典艺术的精神。文艺复兴不单单是人文思想的复兴,这一点谈得比较多,从人文走向了人本;其实,在人文之上,还有一个超越性的力量。西方的艺术一直到19世纪,起码是有两个部分构成了古典主义的内涵,一个是古典的希腊、罗马文化,还有一个就是希伯来的宗教精神。例如,凡·高的作品、德拉克洛瓦的作品与米开朗基罗的作品,在题材上是不一样的,但是,其画面背后的精神却是一致的。再比如像达·芬奇、委拉斯开兹、塞尚、维米尔、荷尔拜因,甚至到后来的巴尔蒂斯、莫兰迪,是沿着拉斐尔的脉络延续下来的,他们在绘画的精神性方面,都有超越性的力量支撑,并由此构成了一个个经典作品。我认为,经典性的作品,永远不会过时,而是愈来愈具有光辉。所以,我自己的艺术一直在努力追随着这个伟大的古典传统,尽管自己的才能是有限的,但我的美术追求不会停止。人一生的道路可能有很多,但我庆幸的是,自己选择了一个追慕伟大的精神的道路,这是我的艺术追求,也是我的信仰。

用户评价

看到《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》这个书名,我immediately felt a sense of intellectual anticipation. The phrase "新民说" immediately transports me back to a period of intense intellectual ferment in China, a time when thinkers grappled with the fundamental question of how to forge a new kind of citizen for a modernizing nation. It suggests a forward-looking perspective, a desire to redefine individual identity and civic responsibility in the context of contemporary challenges. Coupled with "灵魂与美感," these words evoke a profound exploration of what it means to live a truly meaningful and aesthetically rich life. I'm particularly intrigued by the pairing of Yang Feiyun, a renowned contemporary realist painter, with Fan Xuede, presumably an intellectual or scholar. Yang Feiyun's masterful technique and his deep engagement with classical aesthetics suggest a profound understanding of beauty, not just as visual appeal, but as something deeply rooted in human experience and spiritual depth. I anticipate his contributions will delve into how art can illuminate and cultivate the human soul, and how an appreciation for beauty can elevate our very being. On the other hand, Fan Xuede's role as a conversational partner implies a thoughtful and perhaps more theoretical approach. Will he explore the philosophical underpinnings of "new citizenship"? Will he connect the cultivation of "soul" and "aesthetic sensibility" to social progress, ethical development, or cultural heritage? The title promises a dialogue that transcends disciplinary boundaries, a rare opportunity to witness two distinct yet complementary minds wrestling with these essential questions. I imagine the book will offer not just intellectual insights, but also a rich tapestry of reflections that can inspire personal growth and a deeper appreciation for both art and life itself. The very idea of such a conversation fills me with a sense of eager curiosity to discover the nuances of their shared vision.

评分《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》,这个书名本身就充满了哲学思辨的张力与艺术审美的温度。首先,“新民说”这三个字,很容易让人联想到近代中国思想史上一系列关于国民性改造、思想启蒙的深刻讨论。它暗示着一种面向未来的思考,一种对如何塑造具有时代精神和民族品格的现代公民的探索。而“灵魂与美感”的组合,则将讨论的维度引向了更深层次的个体生命体验和精神追求。灵魂,是生命的本源,是人格魅力的核心,是我们在喧嚣世界中保持独立性的根基;美感,则不仅仅是视觉上的愉悦,更是一种对生命内在秩序、情感共鸣以及超越性体验的感知能力。 我之所以对这本书充满期待,很大程度上是因为杨飞云先生的名字。作为一位在写实绘画领域享有盛誉的艺术家,他的作品以其深邃的人文关怀和对古典美学的回归,总能打动人心。我总觉得,他的画作不仅仅是对外部世界的忠实描摹,更是对人类灵魂深处情感和意境的挖掘。那么,在与范学德先生的对话中,他会如何阐述“灵魂”与“美感”的关系?他是否会将艺术创作中的审美体验,上升到一种对生命本质的体认?而范学德先生,我猜测他是一位在思想或文化领域有深厚造诣的学者。他会如何理解“新民”的内涵,又会如何将“灵魂与美感”的价值融入到对现代公民的构建中?他是否会从历史、哲学、社会学的角度,来剖析当下社会中灵魂的迷失与美感的缺失,并提出相应的思考?这本书的标题,就像一扇窗,让我窥见到一场关于生命意义、精神价值和审美追求的深刻对话,它承诺的不仅是知识的获取,更是一种精神上的启迪和感召,让我渴望去探寻其中蕴含的智慧。

评分《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》,仅仅是这个书名,就带给我一种古典与现代交融、艺术与哲学碰撞的独特韵味。我常常在想,在现代社会飞速发展的洪流中,我们似乎越来越趋同,越来越缺乏个性和深度。而“新民说”这个概念,本身就蕴含着一种重塑自我、革新思想的愿望。究竟什么样的“民”,才是我们这个时代所需要的“新民”?是那些拥有独立思考能力、批判性精神,同时又能保有民族文化根基的人吗?而“灵魂与美感”的组合,更是直接点燃了我对这本书的兴趣。灵魂,是内在的,是精神的,是构成我们之所以为人的根本。而美感,则是我们感知世界、体验生活、表达情感的一种方式。 我尤其好奇,杨飞云先生,作为一位在绘画领域有着深厚造诣的艺术家,他对“灵魂”的理解会是怎样的?他的作品总是散发出一种宁静而又庄重的美,我猜想,他对灵魂的理解,一定与那种纯粹、高尚、超越物质的精神世界紧密相连。他是否会认为,灵魂的丰盈是产生真正美感的源泉?而范学德先生,作为对话的另一方,他很可能是一位思想深刻的学者。他会从何种角度切入“新民说”的讨论?是历史的、哲学的,还是社会学的?他对于“灵魂”的阐释,又会与杨飞云先生的艺术视角产生怎样的共鸣或碰撞?他们二人对“美感”的定义,是否会超越狭隘的艺术范畴,延伸到生活的方方面面?例如,一个高尚的品格是否具有美感?一个有序的社会是否也蕴含着某种审美?这本书的标题,就像一把钥匙,打开了我对这些深层问题的求索之门,我迫切地想在字里行间找到答案,了解这两位不同领域的大家,是如何在这个日新月异的时代,为我们指引一条通往更有深度、更有温度、更有意义的人生之路。

评分乍一看到《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》这个书名,我内心深处就被一种强烈的求知欲所攫住了。首先,“新民说”这个概念,自带一种历史的厚重感和时代的使命感,它很容易让人联想到近代以来中国知识分子在探索国家未来、塑造民族精神方面所付出的巨大努力。在今天这个全球化和信息爆炸的时代,我们如何重新理解“新民”的意义,如何塑造具有现代意识和传统底蕴的公民,是一个至关重要的问题。而“灵魂与美感”的并置,更是直击人心。灵魂,是生命最核心的价值所在,是人格魅力的源泉;美感,则是我们感受世界、体验生活的一种独特方式,是精神愉悦的体现。 我特别好奇,杨飞云先生,这位以其深刻的人物刻画和古典主义情怀著称的画家,他将如何解读“灵魂”?他的作品中流露出的那种宁静、庄重、充满人文关怀的气质,是否就是他对“灵魂之美”的具象表达?他是否认为,对灵魂的关注,是艺术最根本的任务?而范学德先生,作为一个与杨飞云先生进行对话的学者,他会从哪个角度切入这场讨论?他是否会从更宏观的哲学、历史或文化层面,来阐释“新民”的时代意义?他与杨飞云先生在“灵魂”和“美感”上的理解,会有怎样的契合与碰撞?他们对“美感”的定义,是否会超越狭隘的艺术领域,触及生活的方方面面,比如道德修养、人际关系,甚至是社会进步本身?这本书的标题,就像一个邀请函,邀请我参与这场关于生命、文化、艺术和思想的深度对话,我渴望在其中找到属于自己的思考方向和精神滋养。

评分读到《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》这个书名,我的脑海里立刻浮现出一种沉静而又充满力量的画面。似乎在某个充满书香或艺术气息的空间里,两位睿智的长者,围坐在一处,在灯光的映衬下,他们眼神交流,话语如潺潺流水,又如激越钟声,共同探讨着关于“新民”的意义,以及灵魂与美感之间那密不可分的关系。我特别看重“灵魂”这个词,它不只是一个抽象的概念,更是指引我们生命方向的 compass,是我们区分人与物的根本。在如今这个物质至上、信息爆炸的时代,“灵魂”似乎成了一个被淡忘的词汇,人们更关注外在的成功、物质的丰富,而忽略了内在的充盈和精神的丰饶。那么,杨飞云和范学德两位先生,他们会如何定义“灵魂”?是对个体独立意识的强调,还是对道德情操的升华?是对内心宁静的追求,还是对生命价值的深刻洞察? 同样,“美感”的解读也是我非常感兴趣的部分。在杨飞云的艺术世界里,我看到的总是那种经典、写实、充满人文关怀的美。他的画作不是哗众取宠的猎奇,也不是空洞抽象的呓语,而是对生命最真挚的呈现,对人性最深刻的挖掘,通过对光影、色彩、构图的精妙运用,传递出一种触及灵魂深处的美。而范学德先生,如果他是一位思想家,他对美感的理解,会不会更加宏大,更加具有社会性和历史性?他是否会把美感视为衡量一个社会文明程度的重要标尺?是否会将审美能力与批判性思维、创造力联系起来?这本书的书名,恰恰将艺术家的视觉之美和思想家的智慧之光结合在一起,我想,他们对“灵魂与美感”的探讨,一定不是流于表面,而是深入到生命、文化、历史的纵深处,为我们提供一种全新的视角,让我们重新审视自身,思考如何在这个时代做一个有灵魂、有美感、真正的“新民”。

评分《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》这个书名,给我一种非常“厚重”的感觉,仿佛它不仅仅是一本书,更是一场穿越时空的思想盛宴。我一直认为,一个健康的社会,不仅需要物质的进步,更需要精神的富足。“新民说”这三个字,很容易让人联想到“国民性”的改造和“精神启蒙”的议题,这本身就是中国近现代史上一脉相承的重要命题。在今天这个物质极大丰富但精神领域却可能空虚的时代,重新探讨“新民”的内涵,显得尤为迫切和重要。而“灵魂与美感”,这两个词的结合,则将讨论的焦点聚焦在人的内在世界。 我尤其关注“灵魂”的解读。在这个快节奏、碎片化的信息时代,我们似乎越来越倾向于关注外在的标签、数据和成就,而忽略了内心的声音、精神的丰盈。那么,杨飞云先生,作为一位在艺术领域探索多年的实践者,他会如何理解“灵魂”?他是否会将灵魂看作是艺术创作的源泉,是人物形象之所以动人的根本?他的笔下的人物,总带着一种宁静而又深沉的气质,这是否就是他理解的“灵魂之美”?而范学德先生,我推测他是一位在思想或文化领域有独到见解的学者。他会如何回应杨飞云先生对“灵魂”的理解?他是否会从哲学、伦理、甚至社会学的角度,来阐释“灵魂”的价值和意义?他对“美感”的看法,是否会超越纯粹的艺术范畴,延伸到道德、情感、甚至社会结构之中?这本书的标题,如同一幅徐徐展开的画卷,预示着一场跨越艺术与思想边界的精彩对话,让我无比期待从中汲取智慧,思考如何在当下,成为一个更有深度、更有温度、更具审美情怀的“新民”。

评分这本书,虽然我还没来得及仔细翻阅,光是书名《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》就足以勾起我强烈的好奇心。首先,“新民说”这个词本身就蕴含着一种时代的气息,它让我想起近代以来中国知识分子在思想启蒙和民族复兴道路上的探索与呼唤。而“灵魂与美感”,这两个词更是直击人心,触及了我们生命中最深层、最本真的体验。灵魂,是形而上的存在,是生命的原动力,是人格魅力的源泉;美感,则是我们感知世界、体验生活的一种高级方式,是精神愉悦和审美追求的体现。将这两者并置,本身就暗示了一种深刻的关联,或许是说,真正的灵魂之美,才能孕育出触动人心的美感,又或者,对美感的追求,能够帮助我们更好地认识和塑造自己的灵魂。 杨飞云,这个名字我并不陌生,作为当代中国写实主义绘画的代表人物之一,他的作品以其扎实的功底、细腻的笔触和对古典精神的传承,在中国艺术界享有盛誉。我曾有幸在画展上欣赏过他的画作,那些饱含深情的肖像,那些宁静致远的山水,无不展现出一种超越时代的美学品味。而范学德,虽然我对他并非如对艺术家般熟悉,但从“对话录”这个形式来看,他很可能是一位在思想、哲学、文化领域有深厚造诣的学者。当这两位不同领域的杰出人物——一位用画笔描绘世界,一位用思想烛照人生——碰撞在一起,会产生怎样的火花?他们会就“新民说”这个宏大的命题,从各自独特的视角出发,探讨个体精神的觉醒、民族文化的传承、以及如何在这个快速变化的时代重塑我们作为“新民”的品格与追求?他们对“灵魂”的理解,是宗教性的、哲学性的,还是心理学意义上的?他们对“美感”的定义,是纯粹的艺术审美,还是延伸至生活的方方面面,比如道德的、情感的、甚至社会进步中的美?这一切都让我充满期待,迫切想要在书中一探究竟。

评分《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》,这个书名本身就散发着一种令人沉醉的魅力,它像是一扇通往深邃思想和纯粹艺术殿堂的大门。我一直认为,一个真正强大的民族,不仅在于其物质的崛起,更在于其精神的丰盈。“新民说”这个概念,立刻将我的思绪拉回到近代以来中国知识分子对于“国民性”改造的孜孜以求,它承载着一种对未来美好社会的憧憬和对个体价值实现的期盼。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,如何重塑“新民”的精神气质,显得尤为重要。 而“灵魂与美感”的组合,则让这本书的讨论上升到了生命本源和精神体验的层面。灵魂,是构成我们之所以为人的根本,是人格魅力的核心,是内心世界的宝藏;美感,则是我们感知世界、体验生活、表达情感的最动人的方式。我非常好奇,杨飞云先生,这位以其精湛画技和深邃人文关怀而闻名的艺术家,他会如何理解“灵魂”?他的画作中总是透露出一种宁静而又庄重的气质,这是否就是他内心对“灵魂之美”的追求?他是否认为,艺术是通往灵魂深处的一条捷径?而范学德先生,我推测他是一位在思想或文化领域有着深刻洞察的学者。他会如何回应杨飞云先生对“灵魂”的解读?他是否会从更宏观的哲学、历史、社会学的角度,来阐释“新民”的内涵,并将“灵魂与美感”的培养作为其中的关键?他们对“美感”的定义,是否会超越纯粹的艺术范畴,涵盖到道德、情感、甚至生活方式的方方面面?这本书的标题,为我打开了一个充满智慧和美感的思想空间,我迫切地想在其中汲取养分,思考如何在当下,成为一个更有深度、更有温度、更具审美情怀的“新民”。

评分《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》这个书名,本身就透露出一种沉静的智慧和不凡的品味。当我看到“新民说”这三个字时,我的思绪立刻飞扬到近代中国思想史上那些关于自我革新、民族复兴的伟大命题。“新民”的提出,意味着对个体存在价值的重新发现,对国民精神的重塑。在当下这个充满机遇与挑战的时代,我们如何成为真正的“新民”,拥有独立思考的能力、批判的精神,以及与时俱进的品格,是值得深思的。而“灵魂与美感”的结合,更是将讨论引向了更具诗意和精神性的层面。 我一直认为,灵魂的丰盈是生命最高级的追求,而美感则是我们感知世界、体验生活不可或缺的维度。杨飞云先生,作为当代中国写实主义绘画的代表人物,他的作品以其深厚的功底和对古典精神的坚守,总是能唤起人们内心深处的共鸣。我猜测,他对于“灵魂”的理解,一定与他艺术创作的理念紧密相连,或许是一种对生命本真状态的体悟,一种超越物质的精神力量。而范学德先生,我相信他是一位在思想或文化领域有独到见解的学者。他会如何从更广阔的视野,回应杨飞云先生对“灵魂”的解读?他是否会将“灵魂”与“美感”的培养,视为构建“新民”的关键要素?他们对“美感”的探讨,是否会涵盖到生活中的种种细节,从人与自然的关系,到人与人之间的情感交流,再到社会制度的审美化?这本书的标题,就像一次心灵的邀约,让我迫不及待地想要走进两位思想者和艺术家的对话空间,去倾听他们关于生命、关于美、关于如何在现代社会安顿灵魂的声音。

评分《新民说 灵魂与美感——杨飞云·范学德对话录》,仅仅从书名来看,就足以激起我对这本书的浓厚兴趣。首先,“新民说”这个概念,本身就蕴含着一种深远的社会意义和历史厚度。它指向的是一种面向未来的思考,一种对现代公民的构建和民族精神的重塑。在当今世界,个体价值的实现与社会责任的承担,以及如何在多元文化碰撞中保持民族特色,是摆在我们面前的重大课题。而“灵魂与美感”的结合,则将讨论的焦点引向了更为内在、更为人性化的层面。灵魂,是生命的主体,是人格的根基,是超越物质的精神力量;美感,则是我们感知世界、体验生活、升华情感的重要途径。 我尤其期待杨飞云先生在书中的贡献。作为一位备受尊敬的艺术家,他的作品总是以其深邃的人文关怀和对古典审美的回归,打动人心。我猜想,他对“灵魂”的理解,必定与他对艺术的执着追求和对生命本真的感悟息息相关。他是否会认为,真正的美感,源于灵魂的纯净与丰盈?而范学德先生,我预想他是一位在思想或文化领域有深刻见解的学者。他将如何从宏观层面,回应杨飞云先生在艺术领域的探索?他会如何将“灵魂与美感”的价值,融入到“新民说”的宏大叙事之中?他们对“美感”的理解,是否会超越狭隘的艺术范畴,触及到道德、伦理、乃至于社会进步的方方面面?这本书的标题,就像一束引人深思的光,照亮了我对生命意义、精神追求以及如何在现代社会成为一个有深度、有温度的“新民”的探索之路,我迫切地想在书中寻找答案。

评分很不错的书,美感与灵魂,值得拥有!

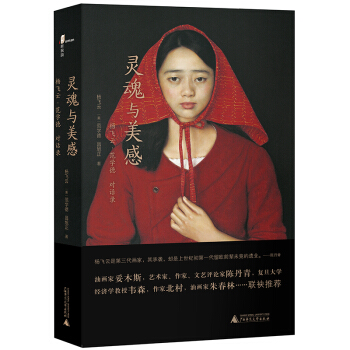

评分封面真是拍的好啊~大师手笔!

评分书不错,印刷也还可以

评分值得一读

评分书不错,印刷也还可以

评分封面真是拍的好啊~大师手笔!

评分值得一读

评分值得一读

评分不错,是正版的,还会再来

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有