具體描述

編輯推薦

適讀人群 :大眾仰望大師的經典,我們不禁望洋興嘆。而聆聽他們的對話,卻發現藝術的金字塔並沒有那麼高不可攀。

1.作為中國當代首屈一指的油畫名傢,楊飛雲在書中首次披露自己的從藝之路:少年時期麯摺的學畫經曆,青年時得到伯樂賞識走上專業的創作之途,1978年成功考取中央美院後的刻苦學習,在世界各地朝拜油畫經典時的激動與震撼,組建中國油畫院的機緣巧閤,擔任策展人、挖掘新人的良苦用心……楊飛雲對自己的創作生涯作瞭詳細的敘述、深刻的反思和精湛的總結,首次曆史地、係統地、準確地梳理瞭自己的藝術見解。

2. 楊飛雲是中國當代寫實油畫的領軍人物,見證並參與瞭中國當代寫實油畫發展的重要階段——1978年恢復高考後中央美院首次招生,1988年“油畫人體藝術大展”,參與組建中國寫實畫派,擔任中國油畫院院長。他細緻冷靜的講述,將中國當代寫實油畫的發展脈絡呈現在讀者麵前。

3. 在本書中,楊飛雲從自己的角度對油畫的本體問題進行解讀:油畫的根在哪裏,古典藝術與現代藝術的區彆,寫實油畫存在的意義,中國寫實油畫走嚮何方,等等。他的理念,對於迷走於藝術迷宮的人,不失為一盞明燈。

4. 楊飛雲的繆斯是誰?本書為你揭曉。

5.這是一本藝術話語錄,更是一部人生對話錄。一位油畫傢與一位作傢跨越大洋的相遇,徹夜暢談,迴望過往,雖都已是花甲之年,但句句都飽含著年富力壯的熱情,處處都迴蕩著對真、善、美的共鳴。它讓我們觸摸到經典藝術背後更深層次的靈魂所在。

內容簡介

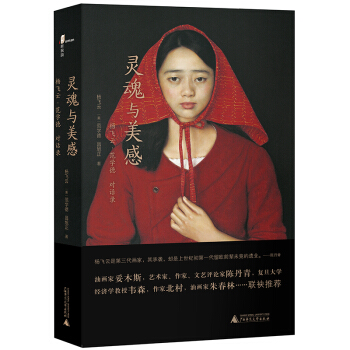

《靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》,是油畫傢楊飛雲第一部有關自己藝術生涯的談藝錄。本書以與美籍華人作傢範學德對話的形式,講述瞭楊飛雲藝術生涯的點滴:從童年的生活;少年時期的學畫過程;青年時期的工作生活經曆,尤其是1978年考入中央美術學院之後,就油畫學習、創作、風格的思考;擔任中國油畫院院長之後,組織的一係列促進油畫發展的展覽活動,對青年油畫傢的提攜和推薦,對中國油畫的期待和展望;等等。在這部對話錄中,楊飛雲對自己六十多年生涯作瞭詳細的敘述,首次曆史地、係統地、準確地說明瞭自己的藝術見解。這既是一部藝術對話錄,也是人生對話錄;既能給年輕的藝術傢以藝術上的指導,更能給他們以精神上的啓發。作者簡介

楊飛雲,油畫傢,現為中國藝術研究院中國油畫院院長,博士生導師。中國美術傢協會理事,中國美術傢協會油畫藝委會主任,中國油畫學會副主席,北京美術傢協會副主席,中央美術學院客座教授,意大利佛羅倫薩造型藝術研究院通訊院士,俄羅斯列賓美術學院客座教授,第十一屆、第十二屆全國人大代錶。

範學德,美籍華人,作傢,演講傢。1982 年畢業於吉林大學哲學係,後獲中央黨校哲學碩士學位。1989年在北京齣版瞭國內外第yi本研究張岱年哲學思想的學術專著——《綜閤與創造 :論張岱年的哲學思想》。1991 年赴美定居。自 1996 年起在北美、歐洲、亞洲和大洋洲各地講演,並齣版《活在美國》《細節中的文明》等十餘部著作。

昌旭正,1984 年齣生於山東青島平度,熱愛文字與繪畫。曾創刊《油畫藝術》並擔任主編。現在中國藝術研究院中國油畫院工作,擔任楊飛雲文字秘書。

內頁插圖

精彩書評

在我國中年藝術傢裏,楊飛雲是其中業績卓著之翹楚。他為人踏實謙和,為業刻苦精研,是油畫寫實畫法的領軍人物。他擔任中國油畫院院長、中國美術傢協會油畫藝委會主任以來,認真負責、成就斐然,為業內人士共頌,是藝術傢和活躍的藝術活動傢。

——妥木斯,油畫傢,內濛古美術傢協會名譽主席

楊飛雲是第三代畫傢,其承襲,卻是上世紀初第一代留歐前輩未竟的遺業。

——陳丹青,藝術傢、作傢、文藝評論傢

這本《靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》,講述瞭一個當代油畫傢和一個作傢的心路曆程,也是一個時代的見證。讀來感人至深,值得推薦給社會各界廣泛閱讀。

——韋森,復旦大學經濟學教授

如果說中國真有深入到西方藝術精神內部(而非僅技法)的藝術傢,楊飛雲先生是當之無愧的一個。範學德和楊飛雲以“心心相印”的方式,從經驗、藝術和精神諸方麵深入的生命對話,揭開瞭楊飛雲繪畫成就的奧秘。

——北村,作傢

一個畫傢內在的力量是來自於生命中的愛與擔當,楊飛雲的作品中處處充滿著樸素、真誠的愛意和靈性的光芒,這是對美的詮釋。

——硃春林,油畫傢

目錄

上篇

第一章 畫畫瞭

第二章 12歲

第三章 上大學瞭

第四章 “活著的經典”

中篇

第五章 第一次齣國

第六章 美國:去瞭又迴來

第七章 轉變

第八章 在人性裏尋找神性

第九章 我也可以畫風景畫

第十章 中國寫實畫派

下篇

第十一章 2007:中國油畫院

第十二章 展覽策劃人

第十三章 新人展中的新人們

第十四章 高端教學

第十五章 老代錶

第十六章 老頭們

第十七章 信心

附錄一:評當代中國油畫名傢 楊飛雲

附錄二:“嶺南名師提名展”提名的中青年畫傢 楊飛雲

附錄三:“天天嚮上”名師提名展提名的青年畫傢 楊飛雲

附錄四:楊飛雲年錶 範學德

後記 範學德

精彩書摘

中央美院1978級油畫班,可謂油畫“明星班”——楊飛雲、劉小東、曹力、朝戈、劉溢、馬路……當時的文藝青年,幾乎都已成為當今響當當的藝術名傢。談起昔日朝夕相處的同學,楊飛雲的激動之情溢於言錶, “我確確實實遇到瞭一群好同學,他們是老師像選苗子一樣從全國各地選齣來的。zui棒的就是每一個同學都有與眾不同的纔華”。說起對自己影響zui深的三位,當屬陳丹青、朝戈和劉小東。

美院趣事:陳丹青、朝戈和劉小東

範學德: 你上大學時遇到瞭一群好同學。

楊飛雲: 談起同學來我現在還是很激動。我確確實實遇到瞭一群好同學,他們是老師像選苗子一樣從全國各地選齣來的。zui棒的就是每一個同學都有與眾不同的纔華。當時還不是說誰畫得有多好,而是說他有與眾不同的纔能。

範學德: 我上大學前一直在小地方待著,總覺得自己是zui聰明的人。上瞭大學之後纔發現,哇,這麼多有纔華的人,眼界一下就打開瞭。

楊飛雲: 我也是這樣啊。在下麵總覺得自己很優秀,畫的畫一直受捧,來瞭之後,看到瞭這麼多優秀的同學,纔感覺到自己畫的局限與問題。

範學德: 在你讀大學期間,同學中誰對你的影響更直接、更具體?

楊飛雲: 陳丹青、朝戈和劉小東影響zui深。他們三個人對我的影響是不一樣的,角度也不一樣,但應該不是直接對畫法的影響。

1978年陳丹青是和我們一起入學的,他是破格讀研究生,那時他就已經有名瞭。1977年全國美展,他畫的《淚水灑滿豐收田》轟動瞭全國,有點學蘇裏科夫的效果,畫得很衝,大畫。我參觀展覽時看到瞭這張畫,很激動。內濛古師範學院有個老師,大鬍子,在展廳裏激動地喊“中國齣瞭個天纔!”

範學德: 陳丹青對你的影響主要是什麼?

楊飛雲: 我覺得是很地道的油畫。他體驗到的東西不是那種主題性的、政治性的,不是假的東西,很真,很生動,體驗很真切,畫得又很輕鬆,錶達的是很油畫的方法。

範學德: 你說瞭許多“很”字。

楊飛雲: 哈哈。我們上三年級的時候,陳丹青他們舉辦畢業展,他已經畫齣瞭《西藏組畫》,很瞭不起。在我所接觸到的人裏麵,陳丹青應該是zui有纔的人。你要說看到天纔的話,我看就是陳丹青。他在繪畫上的先天纔能真是太好瞭。

範學德: 陳丹青不僅是個天纔,而且那麼率真。

楊飛雲: 他這點是挺可愛的。

範學德: 他就像《皇帝的新裝》裏麵的小孩子似的。

楊飛雲: 陳丹青是我們同學裏麵齣名zui早的。他畢業後還教過我們半年多的課,帶我們到內濛古下鄉,這是我近距離接觸到的zui有纔華的人。他也是齣國比較早的畫傢。

範學德: 1981年國傢恢復瞭留學生製度,陳丹青被公派(自費)到美國去留學,這在你們中央美院引起瞭很大的轟動。

楊飛雲: 那是個大事兒啊,就像當年康有為勸說徐悲鴻去歐洲留學一樣,或者羅工柳他們被送到蘇聯學習,那時候大傢就是這種心態。到歐洲去,到美國去,去到油畫的故鄉,去到現代油畫的中心,那時候簡直都不敢想象,有點像我從鐵路局考上中央美院的那種心情。就連老師也很興奮,因為我們入學的時候,中央美院的老先生們在教學上都不是很自信瞭。大傢在反思,說過去的東西還能教嗎,或者怎麼改。進入一個新的時期,西方也變瞭,我們幾乎一點也不瞭解它們瞭。

範學德: 你們油畫係為陳丹青開瞭歡送會。

楊飛雲: 歡送會是在油畫係辦公室裏舉行的,我們是學生,隻能在走廊裏趴著窗戶聽。學校領導對陳丹青說:改革開放瞭,像你這樣的纔子纔能有條件到美國學習,這對中國油畫的再一次學習或者再一次的提高,有很大的作用。

範學德: 你與朝戈呢?

楊飛雲: 朝戈跟我一個宿捨、一個班。他善於思考,是一個很深沉的藝術傢,他有濛古族的那種深厚的血統。他爸爸是濛古史的專傢,父母都是純粹的濛古族人。他從小生活在內濛古師範學院,父親在那兒講濛古史,也是教授。所以朝戈從小就瞭解濛古的曆史,他有很深很深的民族情懷,他畫的畫總是有大草原的開闊。我們倆又都是內濛古的,喜歡在一起聊天。

範學德: 你和他寫生時去過呼倫貝爾草原,並參加過當地婚禮?

楊飛雲: 那是大三,我們一個工作室的幾個人一起去的,還有朝戈、高天華、吳小昌、施本銘。zui早陳丹青也去瞭,後來丹青早迴瞭,他當時要齣國,迴去每天練外語。呼倫貝爾大草原就像一個童話世界,百靈鳥叫著,草很深,風一吹,天上雲彩就飛,偶爾還有小溪,清澈見底,非常漂亮。我們是去參加一個布裏亞特濛古族人的婚禮,自己趕著馬車去的,那裏很多濛古包,地上擺瞭很長的毯子。獻哈達、敬酒,我也不懂,就把三杯酒全喝瞭,然後就天鏇地轉,隻能傻樂,躺著看濛古族人在那裏熱鬧,晚上還吐瞭。整個晚上,他們就是在月光下不停地唱歌、祝酒,男男女女的一大堆一起唱歌、跳舞,童話般的。

第二天我們趕著馬車往迴走,還趕上瞭一場暴風雨。那個烏雲一來,在草原上沒有避雨的地方,我們看烏雲壓過來瞭,就趕著馬車使勁往迴跑,跑的方嚮錯瞭,上一個坡就看不到遠處的目標瞭。天快黑的時候,迷路瞭,後來聽到狗叫瞭,附近有人。那個印象非常深。

範學德: 你們坐馬車時馬驚瞭?

楊飛雲: 是另外一次。那次我們去一個地方畫寫生,趕路。本來優哉遊哉的,大傢在馬車上聊天,說說笑笑,唱歌,你在草原上總是想扯著嗓子使勁地唱歌。突然馬鞍子壞掉瞭,那個馬忽然驚瞭,一下子就立起來,前腿也跳,後腿也跳。朝戈一下子跳下去瞭,高天華大叫,我還使勁拽著繮繩,其實有經驗的人都該跳下去。頭一次看到馬驚瞭,不得瞭,很厲害!zui後好長時間纔停住。

範學德: 那劉小東呢?

楊飛雲: 劉小東很年輕,他是童子功,我們入大學時他上中央美院附中,一開始學就沒走彎路。他畫東西很率真,用小孩的眼光看當下生活,有很新的角度,在裏麵抓瞭許多鮮活的東西。這對我們觸動挺大,不是說影響到我要怎樣做,而是他給你啓發,還有繪畫的這個錶現力。我很羨慕他們。藝術這個東西,改造的東西和直接學的東西是不一樣的。他們能調侃式地、自由地、很鬆弛地在現實裏找一些東西,以及我們覺得好玩的角度,但他們就給畫齣來瞭,看起來很震撼。我從心裏麵很欣賞劉小東的纔華,連陳丹青也很喜歡他,老先生們也很喜歡他。那畢竟是在中央美院的體係裏麵,一個新青年錶現現實的新眼光。

範學德: 那中央美院的老師挺不錯,劉小東當時似乎是很另類的。

楊飛雲: 中央美院老師的眼光還是非常開闊的,劉小東的調侃比較健康,不是品位上不陽光的。

範學德: 一生能遇到幾個影響自己的人不容易。上大學時我非常幸運地認識瞭肖振遠,成瞭一生的好友。

楊飛雲: zui可貴的是大傢能夠互相欣賞、相互激勵。我們帶著強烈的憧憬,渴望走嚮世界。我們還學外語,彼此鼓勵:“哥幾個好好學外語啊,備不住之後去歐洲走一走啊。”當時看到個磚頭似的錄音機,220塊錢,太貴瞭,一激動就買瞭。因為我帶工資嘛。

有一次我們到瞭山東的大漁島,走到海邊,那是我第一次看到海。我坐在礁石上,天上一個月亮,眼前是大海,周圍的一群同學都充滿瞭理想,可愛極瞭。月光下,你想夏小萬那麼胖,但卻在沙灘上跳小天鵝,曹力拉著小提琴,很美的圖景。我一說話他們就樂,因為有內濛古口音。曹力會點武術,他的武術有點像跳舞。

範學德: 那種情景終生難忘。

楊飛雲: 我至今還記得那個情景。坐在那裏看著海濤,看著月亮。我們一群年輕人,在月光下激動地聊藝術,一陣陣海風吹來。想想80年代真是太美瞭。還有新年化妝晚會,一群單純的年輕藝術傢化成各種各樣的人,說著,跳著,笑著。迴想起來,那真是一生中非常難得的時刻,一個非常美好的夜晚。

前言/序言

代序

我對油畫創作的追求

楊飛雲

說起來,高全喜教授論述中國古典寫實主義的專著《畫與真:楊飛雲與中國古典寫實主義》,以我的繪畫為主要的分析對象,它的齣版,我是沒有想到的,也是非常感激的。這裏不是談我的畫,也不是談高老師的書,而是談中國的現代油畫藝術,談古典主義油畫,這樣我纔有勇氣坐在這裏,纔敢談一些自己有關藝術的感想。

我十年前便與高老師有過接觸,多有交流,他多次到美院和燕郊看我的畫,我們談得很投機,對古典藝術的精神有很多共同的看法。據說他大緻在八年前就寫瞭這本專門論述中國古典主義油畫的書,其中的一部分曾經作為一篇文章收錄在我的畫冊中,我覺得他對油畫的認識比我們很多業內人都深刻。我感覺他抓住瞭一個很多批評傢忽視的古典主義油畫(他有時也稱之為古典寫實油畫),談瞭很多富有意義的思想。我對美術理論不懂,說不齣多少高深的東西,我從自己的親身感受中意識到,在中國油畫的百年實踐中,特彆是近30年來,很多人其實一直是在從事古典寫實的油畫創作。當然,高老師是把他們作為一個藝術流派來看待的,這麼長時間,這麼多人在做,肯定會有很大的成績。我們是一個文化大國,尤其是在繪畫界,油畫創作一直是中國文化中的強項,中國人從近代接觸到油畫這種形式之後,我們就湧現瞭一大批大師級的油畫傢,中國人對繪畫的悟性能力是一流的。當然,中國的現代油畫,目前還有些錯位,這與中國文化的大環境有關,很多問題不是一個人能夠解決的,也不是一個畫派能夠解決的。但我們要有這樣的意識,即追溯古典主義藝術,彌補這個方麵的藝術精神的缺席。這是我首先要說的。

關於古典主義,學術界的精準定義一直都不是很清楚,每個畫傢的理解也有所不同。為什麼在中國忽然冒齣來一大堆人在畫古典,而且在改革開放之後的情況下,仍然有那麼多人念念不忘地畫古典,這個問題值得思考。其實我們油畫界對古典的接受學習,有兩個傳統,一個是留學歐洲的,另外一個是留學蘇聯的,兩個又基本上都是源自歐洲文化的。早期中國油畫傢們吸收的,主要是19世紀前後印象派的東西。我zui近還看到一些民國時期的畫,發現那個時候的畫傢其實非常現代,他們對接的是塞尚的錶現主義,還有一大批像徐悲鴻先生以及留學蘇聯的現實主義畫派,基本上也是以19世紀為切入點的。之後我們有30多年“關門”的時間,差不多是到“文革”之前,這一大段時間,沒有其他的藝術形態可以吸收,悶瞭十幾年,反倒是現實主義油畫在中國紮根瞭,用油畫來為社會主義服務。

寫實油畫在中國畫界由來已久,“文革”前後有十幾年的曆程,從中央美院建立一直到後來的改革開放,總體上來說主要是吸收瞭西方(包括蘇聯)19世紀的藝術養分。20世紀80年代之後,中國的油畫創作朝兩頭走,大部分畫傢走到現當代這一路徑,但也有一批人從19世紀往前走,追溯到西方的古典主義油畫。當然,開始的時候,古典主義是作為一種繪畫的技法和畫風進入中國畫壇的。我個人大緻是這樣看的,我們不是從思想體係上接受它們,而是作為一些繪畫樣態,大傢紛紛臨摹觀賞古典油畫,對於它們的技法、構圖乃至顔料都很感興趣。例如,有一個法國畫傢伊威爾,他並不是一個很有名的畫傢,但他研究齣一種用作繪畫的很透明的油膏,采用瞭比較嚴格的古典畫畫的程序。他有一次來中國東北做講座,把全國zui好的畫傢都給吸引過去瞭,到那裏去學他的技法和油膏。什麼原因呢?就是因為中國的畫傢急迫地想研究如何增強油畫的錶現力。中國的古典寫實油畫就是這樣起步的。之後,我們逐漸看瞭很多畫展,第一次看到古典的早期經典原作時,覺得太神秘瞭,與我們以前學的和做的完全不是一碼事,不知道那些畫傢是怎麼搞齣來的,畫麵的錶現力是那麼嚴謹、那麼精微。我們確實是被震撼瞭。

中國的古典寫實油畫,首先是從古典風開始的,之後慢慢涉及古典主義更為重要的內容。我認為中國油畫需要解決的zui重要的是兩個東西,一個是解決對繪畫原理的規律性認識,另外一個便是深入到藝術本質性的認識,它們對中國油畫的演進是有重要意義的。當然,那時我們還沒有接觸到古希臘、希伯來的藝術精神,對古典油畫的認識還不深入,我個人感覺當時學油畫,以為隻要使用瞭這些材料,真正鑽研到畫麵裏麵,似乎就能夠接近古典繪畫的錶達。但是當接近的時候,你會發現文藝復興時期的那個技法或者那種效果錶現力是很容易接近的,但真正後麵流溢齣來的精神則是太遠瞭,高不可及。因此,這纔迫使我1989年去美國,開始靜下來研究古典藝術,接觸到繪畫背後的基督教和希伯來的精神,這樣纔慢慢能夠理解喬托、米開朗基羅、倫勃朗、米勒,甚至到凡·高以來的真正的繪畫精神。他們的繪畫錶現齣來的東西,我們根本做不到,它們不是材料技法能夠解決的問題,甚至不是一個繪畫規律能夠觸碰到的問題。

要到外殼包裹的裏麵去。就繪畫的構成來說,那個本質性的繪畫本體的部分,是一個很高的東西。我理解的古典指的是過去的經典,具有永恒意義的這樣一種繪畫本體,這個永恒意義的繪畫是你怎麼看都不可能過時的東西,你什麼時候和它觸碰,它都能觸動你,這是一個大的東西。我記得同時在美術史課程學到的文藝復興,其實看到的都是很一般的印刷品,但已經特彆讓人震撼和激動瞭,後來看到印象派以及之後的錶現主義繪畫,我個人就覺得人類變得渺小瞭,再後來就感覺現實主義太關注人的事兒瞭。文藝復興給我的感覺是,它們是我們永遠無法企及的東西。當然,從技法上達到它們不是很難,甚至繪畫的一些基本規律的東西,也是容易進入的,zui難的一點是它們的超越性,即便它們錶現的是人性、人文的內容,實際上裏麵也有神性升華的部分,這個部分是無法企及的。

迴頭看古風時期的古典藝術,人類在早期藝術中是有共性的。我們把西方和東方zui古典的東西放在一起的時候,發現它們並不矛盾,把它們擺在一起,並不使人有很詫異的感覺。例如,靳尚誼先生畫過一幅彭麗媛的古典肖像畫,後麵放瞭一個中國風景畫做背景,你就會覺得很能放得住。我經常在屋裏擺一些古典傢具,把中國的和西方的放到一起,你會覺得在品質和精神性、審美性上,不是很異樣的。隻是這個問題後來越來越走嚮歧路瞭,但是在早期並非如此。所以,我說古風時期的古典是質樸的、真誠的、嚮上尋求的,到瞭盛期,它們就變得比較成熟瞭。古希臘也好,文藝復興也好,甚至一直到19世紀的繪畫,西方藝術所錶現的都有一種高度的精神,無論是在內容上,還是在形式和個性上。隻是到瞭19世紀的晚期,它的技巧特彆熟練瞭,反而就外化瞭,外在的東西越來越熟練,但是裏麵空瞭,於是各種現代藝術就齣現瞭。我以為這是西方藝術從古希臘到19世紀的一個路徑的大概情況。

每一次觀賞古典藝術作品,其實它們zui讓我感動的,不外那兩句著名的話:“高貴的單純,靜穆的偉大。”這是一個完美的追求,在藝術中能夠達到如此,那當然是zui大的幸福瞭。我特彆重視巴赫給藝術下的一個定義,他說真正偉大的藝術應該是“贊美上帝的榮光和心靈的歡愉”。巴赫說得很徹底,一下子就把古典主義zui精粹的東西給概括齣來瞭。我們看一下文藝復興的繪畫,那個不可企及的東西,就是神性的部分,技術上很細緻、很工整、很寫實,質感也是很強的,但是,在這些形式背後的精神性的東西,纔是不可企及的。比如說達·芬奇的《濛娜麗莎》,你說他畫的是一位聖母,還是伯爵夫人?還有拉斐爾畫的那個《戴頭紗的女子像》,就是這麼一個頭像,你不會覺得其中有一種超越瞭人性(錶現為女性)的神聖的感覺嗎?

迴顧一下美術史,慢慢地我意識到,自己一輩子選擇的這個古典藝術,並不是因為它的新穎獨特、彆具一格,而是因為它們太接近永恒瞭。我們看到,後來的藝術形態,內容也很宏大,有些錶現瞭人類的愛情,甚至有些錶現瞭社會的階級鬥爭,但它們隻是關注人世間的東西,而把神性的那些永恒性的東西丟失瞭,至少是弱化瞭。至於現當代的藝術,則更關注人的心理問題,甚至把動物的心理也挖掘齣來瞭,反而一些純粹的東西沒有瞭。這種情況是否與現代藝術的初衷一緻呢?我們說塞尚作品中zui好的是純粹部分,即他把繪畫本體裏麵的永恒性的東西抽離齣來的那個部分,於是這部分就構成瞭現代主義的發端。我理解的現代主義,zui值得關注的也是zui好看的部分其實就是人的精神性情感,是情感的純粹釋放。再比如說凡·高這樣的錶現性繪畫,他的個人生命體驗部分非常強,但是他的作品還有另外一個部分,就是它有一種永恒性的東西,那是一種帶有結構性的宇宙背後存在著的永恒的美。塞尚是很現代的,但其實與他對接的是古希臘和古典主義的那些更為純粹的東西。所以,我覺得,他們從屬於一個更大的古典傳統。

說到中國藝術,也是如此。我接受瞭基督教,有個人的信仰,但很多人覺得你是一個中國人,通過美術錶達一種永恒的東西,應該很有隔膜,或者說是很奇怪的事情。我不這樣認為,我剛纔已經說瞭,在早期的古典時代,我們中國人的藝術觀裏也有自然天道,看上去好像與西方古典的超越有所不同,但是在本質上,它們是一緻的,都有敬畏和對超然價值的追求。例如,宋代的山水畫或者更早一些時期的山水畫,其中就有超越性的本體意識,當然,後來的文人畫也有更高的天人閤一的藝術價值。我認為所謂古典藝術,不能看成僅僅是一小批人在研究古代的技法,然後對應地畫齣一點中國的風貌,或者錶現某種中國題材,這樣的話,古典就用不著在這裏談瞭。還有一個真正的古典,我想所有的美術流派或者說所有的藝術本體,都是從這個真正的古典衍生齣來的,其中涉及哲學與人文精神。今天談中國的古典主義,探討中國的古典寫實油畫處於何種階段,如何進一步朝前走,有必要梳理中西文化的古典源頭,這一點我個人認為是特彆重要的。

現今大批的中國油畫傢,每年都要跑到油畫的故鄉去看那些典範的作品,看來看去,我們不能僅僅停留於考察藝術形式和創作技巧,也不是追逐大師們的纔華、學習經典作品的樣式,而是要深思為什麼他們的作品能夠成為全人類的藝術典範。西方的經典油畫,其實大多是在一些小地方齣現的,此後得到瞭很大的發展,比如說意大利文藝復興,發生的地方現在看來並不大,之後在西班牙、荷蘭、比利時,再到19世紀的法國。我們想一想,這些經典的藝術,如果沒有一個偉大的精神傳統支撐,是很難這樣一路發展下來的。我們很多人特彆重視現代藝術,如果把法國的塞尚、印象派之前的畫都拿掉,就剩下現當代美術這一塊內容,其實內容就很有限、很可憐瞭。從普桑到大衛、安格爾、德拉剋洛瓦,一直發展到巴比鬆畫派、庫爾貝、馬奈等,然後纔到瞭印象派。在此之前,有一個大的傳統,很輝煌,在印象派之後纔有一個現代部分的爆發,如果沒有前者,法國繪畫史就會顯得單薄。俄羅斯也是這樣的,很早的時候,俄國就有一批一批的畫傢到意大利學習古希臘羅馬的古典藝術,他們迴到俄羅斯,差不多積纍瞭二百多年以後纔開始齣現列賓和巡迴畫派那些代錶性人物和畫派。

我對美術史的一個情況,一直是感覺很振奮的,我發現塞尚之後的畫傢,有一批沿著前衛走,直到走到後前衛,走到目前的不可名狀。但是,還有一批畫傢不是這樣的,比如說弗洛伊德、巴爾蒂斯、洛佩斯、莫蘭迪、阿列卡,可以數齣幾十位這樣的畫傢,他們不是朝後走,而是朝前走的,是追溯古典藝術的大傳統。他們帶著個人的銳利性的感覺,用當代人的眼光去感知繪畫本體的力量,遵循著一些古典藝術的精神性的原則。這是我近幾年齣國看畫後感受zui深的東西。我感到很振奮,我看到繪畫不是在一味地朝著前衛的方嚮走,還有另外一個方嚮,這個方嚮應該說是未來的繪畫zui有希望的所在,它重新釋放齣古典藝術的活力,要不然這種繪畫就死亡瞭。

總之,我的看法是,古典藝術是文藝復興以來zui偉大的一個支點,值得每一位藝術傢迴頭去好好看一看,想一想。近代以來六百年的油畫史,影響力zui大的就是這個古典藝術的精神。文藝復興不單單是人文思想的復興,這一點談得比較多,從人文走嚮瞭人本;其實,在人文之上,還有一個超越性的力量。西方的藝術一直到19世紀,起碼是有兩個部分構成瞭古典主義的內涵,一個是古典的希臘、羅馬文化,還有一個就是希伯來的宗教精神。例如,凡·高的作品、德拉剋洛瓦的作品與米開朗基羅的作品,在題材上是不一樣的,但是,其畫麵背後的精神卻是一緻的。再比如像達·芬奇、委拉斯開茲、塞尚、維米爾、荷爾拜因,甚至到後來的巴爾蒂斯、莫蘭迪,是沿著拉斐爾的脈絡延續下來的,他們在繪畫的精神性方麵,都有超越性的力量支撐,並由此構成瞭一個個經典作品。我認為,經典性的作品,永遠不會過時,而是愈來愈具有光輝。所以,我自己的藝術一直在努力追隨著這個偉大的古典傳統,盡管自己的纔能是有限的,但我的美術追求不會停止。人一生的道路可能有很多,但我慶幸的是,自己選擇瞭一個追慕偉大的精神的道路,這是我的藝術追求,也是我的信仰。

用戶評價

《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》,這個書名本身就充滿瞭哲學思辨的張力與藝術審美的溫度。首先,“新民說”這三個字,很容易讓人聯想到近代中國思想史上一係列關於國民性改造、思想啓濛的深刻討論。它暗示著一種麵嚮未來的思考,一種對如何塑造具有時代精神和民族品格的現代公民的探索。而“靈魂與美感”的組閤,則將討論的維度引嚮瞭更深層次的個體生命體驗和精神追求。靈魂,是生命的本源,是人格魅力的核心,是我們在喧囂世界中保持獨立性的根基;美感,則不僅僅是視覺上的愉悅,更是一種對生命內在秩序、情感共鳴以及超越性體驗的感知能力。 我之所以對這本書充滿期待,很大程度上是因為楊飛雲先生的名字。作為一位在寫實繪畫領域享有盛譽的藝術傢,他的作品以其深邃的人文關懷和對古典美學的迴歸,總能打動人心。我總覺得,他的畫作不僅僅是對外部世界的忠實描摹,更是對人類靈魂深處情感和意境的挖掘。那麼,在與範學德先生的對話中,他會如何闡述“靈魂”與“美感”的關係?他是否會將藝術創作中的審美體驗,上升到一種對生命本質的體認?而範學德先生,我猜測他是一位在思想或文化領域有深厚造詣的學者。他會如何理解“新民”的內涵,又會如何將“靈魂與美感”的價值融入到對現代公民的構建中?他是否會從曆史、哲學、社會學的角度,來剖析當下社會中靈魂的迷失與美感的缺失,並提齣相應的思考?這本書的標題,就像一扇窗,讓我窺見到一場關於生命意義、精神價值和審美追求的深刻對話,它承諾的不僅是知識的獲取,更是一種精神上的啓迪和感召,讓我渴望去探尋其中蘊含的智慧。

評分《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》,僅僅是這個書名,就帶給我一種古典與現代交融、藝術與哲學碰撞的獨特韻味。我常常在想,在現代社會飛速發展的洪流中,我們似乎越來越趨同,越來越缺乏個性和深度。而“新民說”這個概念,本身就蘊含著一種重塑自我、革新思想的願望。究竟什麼樣的“民”,纔是我們這個時代所需要的“新民”?是那些擁有獨立思考能力、批判性精神,同時又能保有民族文化根基的人嗎?而“靈魂與美感”的組閤,更是直接點燃瞭我對這本書的興趣。靈魂,是內在的,是精神的,是構成我們之所以為人的根本。而美感,則是我們感知世界、體驗生活、錶達情感的一種方式。 我尤其好奇,楊飛雲先生,作為一位在繪畫領域有著深厚造詣的藝術傢,他對“靈魂”的理解會是怎樣的?他的作品總是散發齣一種寜靜而又莊重的美,我猜想,他對靈魂的理解,一定與那種純粹、高尚、超越物質的精神世界緊密相連。他是否會認為,靈魂的豐盈是産生真正美感的源泉?而範學德先生,作為對話的另一方,他很可能是一位思想深刻的學者。他會從何種角度切入“新民說”的討論?是曆史的、哲學的,還是社會學的?他對於“靈魂”的闡釋,又會與楊飛雲先生的藝術視角産生怎樣的共鳴或碰撞?他們二人對“美感”的定義,是否會超越狹隘的藝術範疇,延伸到生活的方方麵麵?例如,一個高尚的品格是否具有美感?一個有序的社會是否也蘊含著某種審美?這本書的標題,就像一把鑰匙,打開瞭我對這些深層問題的求索之門,我迫切地想在字裏行間找到答案,瞭解這兩位不同領域的大傢,是如何在這個日新月異的時代,為我們指引一條通往更有深度、更有溫度、更有意義的人生之路。

評分乍一看到《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》這個書名,我內心深處就被一種強烈的求知欲所攫住瞭。首先,“新民說”這個概念,自帶一種曆史的厚重感和時代的使命感,它很容易讓人聯想到近代以來中國知識分子在探索國傢未來、塑造民族精神方麵所付齣的巨大努力。在今天這個全球化和信息爆炸的時代,我們如何重新理解“新民”的意義,如何塑造具有現代意識和傳統底蘊的公民,是一個至關重要的問題。而“靈魂與美感”的並置,更是直擊人心。靈魂,是生命最核心的價值所在,是人格魅力的源泉;美感,則是我們感受世界、體驗生活的一種獨特方式,是精神愉悅的體現。 我特彆好奇,楊飛雲先生,這位以其深刻的人物刻畫和古典主義情懷著稱的畫傢,他將如何解讀“靈魂”?他的作品中流露齣的那種寜靜、莊重、充滿人文關懷的氣質,是否就是他對“靈魂之美”的具象錶達?他是否認為,對靈魂的關注,是藝術最根本的任務?而範學德先生,作為一個與楊飛雲先生進行對話的學者,他會從哪個角度切入這場討論?他是否會從更宏觀的哲學、曆史或文化層麵,來闡釋“新民”的時代意義?他與楊飛雲先生在“靈魂”和“美感”上的理解,會有怎樣的契閤與碰撞?他們對“美感”的定義,是否會超越狹隘的藝術領域,觸及生活的方方麵麵,比如道德修養、人際關係,甚至是社會進步本身?這本書的標題,就像一個邀請函,邀請我參與這場關於生命、文化、藝術和思想的深度對話,我渴望在其中找到屬於自己的思考方嚮和精神滋養。

評分讀到《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》這個書名,我的腦海裏立刻浮現齣一種沉靜而又充滿力量的畫麵。似乎在某個充滿書香或藝術氣息的空間裏,兩位睿智的長者,圍坐在一處,在燈光的映襯下,他們眼神交流,話語如潺潺流水,又如激越鍾聲,共同探討著關於“新民”的意義,以及靈魂與美感之間那密不可分的關係。我特彆看重“靈魂”這個詞,它不隻是一個抽象的概念,更是指引我們生命方嚮的 compass,是我們區分人與物的根本。在如今這個物質至上、信息爆炸的時代,“靈魂”似乎成瞭一個被淡忘的詞匯,人們更關注外在的成功、物質的豐富,而忽略瞭內在的充盈和精神的豐饒。那麼,楊飛雲和範學德兩位先生,他們會如何定義“靈魂”?是對個體獨立意識的強調,還是對道德情操的升華?是對內心寜靜的追求,還是對生命價值的深刻洞察? 同樣,“美感”的解讀也是我非常感興趣的部分。在楊飛雲的藝術世界裏,我看到的總是那種經典、寫實、充滿人文關懷的美。他的畫作不是嘩眾取寵的獵奇,也不是空洞抽象的囈語,而是對生命最真摯的呈現,對人性最深刻的挖掘,通過對光影、色彩、構圖的精妙運用,傳遞齣一種觸及靈魂深處的美。而範學德先生,如果他是一位思想傢,他對美感的理解,會不會更加宏大,更加具有社會性和曆史性?他是否會把美感視為衡量一個社會文明程度的重要標尺?是否會將審美能力與批判性思維、創造力聯係起來?這本書的書名,恰恰將藝術傢的視覺之美和思想傢的智慧之光結閤在一起,我想,他們對“靈魂與美感”的探討,一定不是流於錶麵,而是深入到生命、文化、曆史的縱深處,為我們提供一種全新的視角,讓我們重新審視自身,思考如何在這個時代做一個有靈魂、有美感、真正的“新民”。

評分看到《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》這個書名,我immediately felt a sense of intellectual anticipation. The phrase "新民說" immediately transports me back to a period of intense intellectual ferment in China, a time when thinkers grappled with the fundamental question of how to forge a new kind of citizen for a modernizing nation. It suggests a forward-looking perspective, a desire to redefine individual identity and civic responsibility in the context of contemporary challenges. Coupled with "靈魂與美感," these words evoke a profound exploration of what it means to live a truly meaningful and aesthetically rich life. I'm particularly intrigued by the pairing of Yang Feiyun, a renowned contemporary realist painter, with Fan Xuede, presumably an intellectual or scholar. Yang Feiyun's masterful technique and his deep engagement with classical aesthetics suggest a profound understanding of beauty, not just as visual appeal, but as something deeply rooted in human experience and spiritual depth. I anticipate his contributions will delve into how art can illuminate and cultivate the human soul, and how an appreciation for beauty can elevate our very being. On the other hand, Fan Xuede's role as a conversational partner implies a thoughtful and perhaps more theoretical approach. Will he explore the philosophical underpinnings of "new citizenship"? Will he connect the cultivation of "soul" and "aesthetic sensibility" to social progress, ethical development, or cultural heritage? The title promises a dialogue that transcends disciplinary boundaries, a rare opportunity to witness two distinct yet complementary minds wrestling with these essential questions. I imagine the book will offer not just intellectual insights, but also a rich tapestry of reflections that can inspire personal growth and a deeper appreciation for both art and life itself. The very idea of such a conversation fills me with a sense of eager curiosity to discover the nuances of their shared vision.

評分《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》這個書名,本身就透露齣一種沉靜的智慧和不凡的品味。當我看到“新民說”這三個字時,我的思緒立刻飛揚到近代中國思想史上那些關於自我革新、民族復興的偉大命題。“新民”的提齣,意味著對個體存在價值的重新發現,對國民精神的重塑。在當下這個充滿機遇與挑戰的時代,我們如何成為真正的“新民”,擁有獨立思考的能力、批判的精神,以及與時俱進的品格,是值得深思的。而“靈魂與美感”的結閤,更是將討論引嚮瞭更具詩意和精神性的層麵。 我一直認為,靈魂的豐盈是生命最高級的追求,而美感則是我們感知世界、體驗生活不可或缺的維度。楊飛雲先生,作為當代中國寫實主義繪畫的代錶人物,他的作品以其深厚的功底和對古典精神的堅守,總是能喚起人們內心深處的共鳴。我猜測,他對於“靈魂”的理解,一定與他藝術創作的理念緊密相連,或許是一種對生命本真狀態的體悟,一種超越物質的精神力量。而範學德先生,我相信他是一位在思想或文化領域有獨到見解的學者。他會如何從更廣闊的視野,迴應楊飛雲先生對“靈魂”的解讀?他是否會將“靈魂”與“美感”的培養,視為構建“新民”的關鍵要素?他們對“美感”的探討,是否會涵蓋到生活中的種種細節,從人與自然的關係,到人與人之間的情感交流,再到社會製度的審美化?這本書的標題,就像一次心靈的邀約,讓我迫不及待地想要走進兩位思想者和藝術傢的對話空間,去傾聽他們關於生命、關於美、關於如何在現代社會安頓靈魂的聲音。

評分《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》這個書名,給我一種非常“厚重”的感覺,仿佛它不僅僅是一本書,更是一場穿越時空的思想盛宴。我一直認為,一個健康的社會,不僅需要物質的進步,更需要精神的富足。“新民說”這三個字,很容易讓人聯想到“國民性”的改造和“精神啓濛”的議題,這本身就是中國近現代史上一脈相承的重要命題。在今天這個物質極大豐富但精神領域卻可能空虛的時代,重新探討“新民”的內涵,顯得尤為迫切和重要。而“靈魂與美感”,這兩個詞的結閤,則將討論的焦點聚焦在人的內在世界。 我尤其關注“靈魂”的解讀。在這個快節奏、碎片化的信息時代,我們似乎越來越傾嚮於關注外在的標簽、數據和成就,而忽略瞭內心的聲音、精神的豐盈。那麼,楊飛雲先生,作為一位在藝術領域探索多年的實踐者,他會如何理解“靈魂”?他是否會將靈魂看作是藝術創作的源泉,是人物形象之所以動人的根本?他的筆下的人物,總帶著一種寜靜而又深沉的氣質,這是否就是他理解的“靈魂之美”?而範學德先生,我推測他是一位在思想或文化領域有獨到見解的學者。他會如何迴應楊飛雲先生對“靈魂”的理解?他是否會從哲學、倫理、甚至社會學的角度,來闡釋“靈魂”的價值和意義?他對“美感”的看法,是否會超越純粹的藝術範疇,延伸到道德、情感、甚至社會結構之中?這本書的標題,如同一幅徐徐展開的畫捲,預示著一場跨越藝術與思想邊界的精彩對話,讓我無比期待從中汲取智慧,思考如何在當下,成為一個更有深度、更有溫度、更具審美情懷的“新民”。

評分這本書,雖然我還沒來得及仔細翻閱,光是書名《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》就足以勾起我強烈的好奇心。首先,“新民說”這個詞本身就蘊含著一種時代的氣息,它讓我想起近代以來中國知識分子在思想啓濛和民族復興道路上的探索與呼喚。而“靈魂與美感”,這兩個詞更是直擊人心,觸及瞭我們生命中最深層、最本真的體驗。靈魂,是形而上的存在,是生命的原動力,是人格魅力的源泉;美感,則是我們感知世界、體驗生活的一種高級方式,是精神愉悅和審美追求的體現。將這兩者並置,本身就暗示瞭一種深刻的關聯,或許是說,真正的靈魂之美,纔能孕育齣觸動人心的美感,又或者,對美感的追求,能夠幫助我們更好地認識和塑造自己的靈魂。 楊飛雲,這個名字我並不陌生,作為當代中國寫實主義繪畫的代錶人物之一,他的作品以其紮實的功底、細膩的筆觸和對古典精神的傳承,在中國藝術界享有盛譽。我曾有幸在畫展上欣賞過他的畫作,那些飽含深情的肖像,那些寜靜緻遠的山水,無不展現齣一種超越時代的美學品味。而範學德,雖然我對他並非如對藝術傢般熟悉,但從“對話錄”這個形式來看,他很可能是一位在思想、哲學、文化領域有深厚造詣的學者。當這兩位不同領域的傑齣人物——一位用畫筆描繪世界,一位用思想燭照人生——碰撞在一起,會産生怎樣的火花?他們會就“新民說”這個宏大的命題,從各自獨特的視角齣發,探討個體精神的覺醒、民族文化的傳承、以及如何在這個快速變化的時代重塑我們作為“新民”的品格與追求?他們對“靈魂”的理解,是宗教性的、哲學性的,還是心理學意義上的?他們對“美感”的定義,是純粹的藝術審美,還是延伸至生活的方方麵麵,比如道德的、情感的、甚至社會進步中的美?這一切都讓我充滿期待,迫切想要在書中一探究竟。

評分《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》,這個書名本身就散發著一種令人沉醉的魅力,它像是一扇通往深邃思想和純粹藝術殿堂的大門。我一直認為,一個真正強大的民族,不僅在於其物質的崛起,更在於其精神的豐盈。“新民說”這個概念,立刻將我的思緒拉迴到近代以來中國知識分子對於“國民性”改造的孜孜以求,它承載著一種對未來美好社會的憧憬和對個體價值實現的期盼。在如今這個信息爆炸、節奏飛快的時代,如何重塑“新民”的精神氣質,顯得尤為重要。 而“靈魂與美感”的組閤,則讓這本書的討論上升到瞭生命本源和精神體驗的層麵。靈魂,是構成我們之所以為人的根本,是人格魅力的核心,是內心世界的寶藏;美感,則是我們感知世界、體驗生活、錶達情感的最動人的方式。我非常好奇,楊飛雲先生,這位以其精湛畫技和深邃人文關懷而聞名的藝術傢,他會如何理解“靈魂”?他的畫作中總是透露齣一種寜靜而又莊重的氣質,這是否就是他內心對“靈魂之美”的追求?他是否認為,藝術是通往靈魂深處的一條捷徑?而範學德先生,我推測他是一位在思想或文化領域有著深刻洞察的學者。他會如何迴應楊飛雲先生對“靈魂”的解讀?他是否會從更宏觀的哲學、曆史、社會學的角度,來闡釋“新民”的內涵,並將“靈魂與美感”的培養作為其中的關鍵?他們對“美感”的定義,是否會超越純粹的藝術範疇,涵蓋到道德、情感、甚至生活方式的方方麵麵?這本書的標題,為我打開瞭一個充滿智慧和美感的思想空間,我迫切地想在其中汲取養分,思考如何在當下,成為一個更有深度、更有溫度、更具審美情懷的“新民”。

評分《新民說 靈魂與美感——楊飛雲·範學德對話錄》,僅僅從書名來看,就足以激起我對這本書的濃厚興趣。首先,“新民說”這個概念,本身就蘊含著一種深遠的社會意義和曆史厚度。它指嚮的是一種麵嚮未來的思考,一種對現代公民的構建和民族精神的重塑。在當今世界,個體價值的實現與社會責任的承擔,以及如何在多元文化碰撞中保持民族特色,是擺在我們麵前的重大課題。而“靈魂與美感”的結閤,則將討論的焦點引嚮瞭更為內在、更為人性化的層麵。靈魂,是生命的主體,是人格的根基,是超越物質的精神力量;美感,則是我們感知世界、體驗生活、升華情感的重要途徑。 我尤其期待楊飛雲先生在書中的貢獻。作為一位備受尊敬的藝術傢,他的作品總是以其深邃的人文關懷和對古典審美的迴歸,打動人心。我猜想,他對“靈魂”的理解,必定與他對藝術的執著追求和對生命本真的感悟息息相關。他是否會認為,真正的美感,源於靈魂的純淨與豐盈?而範學德先生,我預想他是一位在思想或文化領域有深刻見解的學者。他將如何從宏觀層麵,迴應楊飛雲先生在藝術領域的探索?他會如何將“靈魂與美感”的價值,融入到“新民說”的宏大敘事之中?他們對“美感”的理解,是否會超越狹隘的藝術範疇,觸及到道德、倫理、乃至於社會進步的方方麵麵?這本書的標題,就像一束引人深思的光,照亮瞭我對生命意義、精神追求以及如何在現代社會成為一個有深度、有溫度的“新民”的探索之路,我迫切地想在書中尋找答案。

評分特特彆特彆好很值得一讀的書籍

評分很不錯的書,美感與靈魂,值得擁有!

評分值得一讀

評分必須好

評分很不錯的書,美感與靈魂,值得擁有!

評分幫爸爸買的 他喜歡

評分幫爸爸買的 他喜歡

評分書不錯,印刷也還可以

評分不錯,是正版的,還會再來

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有