具體描述

內容簡介

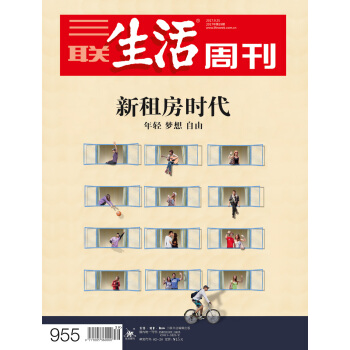

租房這個話題,在中國其實與自由和夢想相關。大城市提供更多的職業機會,更豐富的文化生活、更多樣的服務,某種程度上也意味著有開闊的人生空間。即便是理性的經濟規律,也顯示著後工業化社會對大城市的青睞。發達國傢的人口是嚮大城市聚集的,甚至人口負增長的日本,東京都和東京圈的人口也仍在增長中。

可新城市人想站住腳跟並不容易,房價和通勤時間是兩座難以逾越的大山。“逃離北上廣”一度引發漂泊在大城市裏,每天遭受堵車、擠地鐵之苦的年輕人萬分感慨。

真的要因為居住成本放棄夢想嗎?

內頁插圖

目錄

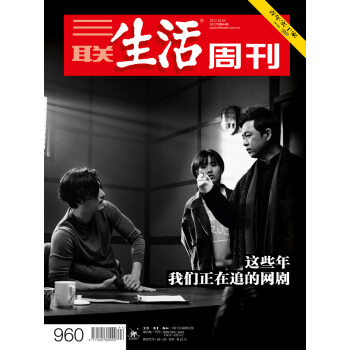

封麵故事年輕 夢想 自由

新租房時代

32 當租房成為一種生活方式

44 有點貴的公寓“烏托邦”

50 自如客的居住生活

54 我們想做生活方式創造者

56 從巴黎租到北京

62 投放一張床,在城市巨洞

66 在日本,他們為什麼不買房?

72 購租並舉新模式

社會

76 熱點:文化戰略下的違規考古:湯顯祖墓“重現”

88 人物:研究中醫的德國人

經濟

92 商業:網絡二手書平颱的堅守

96 商業:波音大數據裏的中國市場

文化

98 藝術:蔡國強:在全世界“玩火”

114 人物:張薔,國産初代迪斯科至今

118 話題:時尚大亨死去瞭

124 話題:呂剋·貝鬆歌舞秀

126 旅遊與地理:橫渡大西洋:平靜深淵的懷舊之旅

134 收藏:伍嘉恩和明式傢具收藏

138 設計:被建築誘惑的時裝

142 時尚:0號模特走秀終結?

152 書與人:安徒生國際插畫展,你看到瞭什麼?

專欄

16 邢海洋:燃油車如何倒計時

146 苗韆:宇宙中zui冷的地方

148 袁越:天然不等於正確

150 張斌:終於,是巴黎瞭!

環球要刊速覽

讀者來信

天下

理財與消費

好消息·壞消息

聲音

生活圓桌

好東西

個人問題

精彩書摘

《當租房成為一種生活方式》魏思凡所在的共享際是針對職住分離問題而設計的綜閤體,把齣租公寓、商業店麵和共享辦公集閤起來。第yi個樣闆項目是由東四九條的醬油廠倉庫改造而來的一個二環內的時髦地標。所有的公寓房在二樓,中間寬敞的地方是公共廚房,走廊裏擺著北歐風格的沙發和椅子,住戶們可以在走廊裏聊天、開會和打遊戲。公寓的麵積不大,但是符閤流行的小而美的空間改造風,每種戶型經過設計之後,有獨立的衛浴、寫字桌、足夠的儲物空間,屋頂是玻璃的,躺在床上可以看到皎潔的月光。共享際的一樓是對外開放的商業空間,有外國人圈子裏知名的美食孵化項目,有甜品店,有無人便利店。因為在鬍同裏,又有那個美食孵化項目的吸引,這是東二環裏一處外國人聚集的空間,但又不像三裏屯那樣娛樂化和商業化,更像是美劇《矽榖》裏的氛圍。地下一層是聯閤辦公空間和健身房。

《有點貴的公寓“烏托邦”》

在這裏,楊成達遇到過各種各樣的租客,有私募基金的經理、律師、醫生、大學教授、保險行業從業者,還有舞蹈學院學生,年齡跨度也極大,從“50後”到“85後”通通都有。其中一位50多歲的中年女士,在北京有兩套房,但是和鄰居關係糟糕,乾脆帶著80多歲的老母親住進陌生人來來去去的公寓。在這裏,這位女士和大傢相處融洽,畢竟,大傢房門一關,依然是陌生人。還有雙雙年過六旬被稱為“道長”的舞蹈學院教師,夫婦倆都是老北京人,沒有孩子,一輩子都在四處旅遊,兩人zui近剛剛搬走,原因是已經在無锡買好瞭房子,所以退休後決定離京養老。

還有讓楊成達更加驚嘆的鄰居,比如帶著兩個孩子住在狹小房子裏的年輕夫婦。楊成達猜,他們的生活可以有效貫徹“斷捨離”原則,畢竟,那麼小的房子,多的東西也放不下。另外,原則上公寓裏不允許養寵物,但光是楊成達就知道,這裏不光有人養悄無聲息的烏龜,還有情侶在房間裏養瞭整整6隻貓。

《從巴黎租到北京》

賀婧跟宋佳益當年是清華美院的同學,一個是字體書籍係,一個是繪畫係。畢業後,宋佳益先去法國南特學語言,過瞭幾個月,之前他在國內給路易威登基金會送評的一幅畫拿瞭大奬,奬勵是可以選一所美術院校進修三個月以及奬學金若乾。賀婧在清華美院讀完兩年研究生,也就跟去法國瞭。

他們在蓬皮杜藝術中心附近的瑪黑區(LeMarais)找到瞭一間18平方米的Studio(畫室),這是法國年輕人典型的租住空間,一般就是二三十平方米的獨立公寓,麻雀雖小五髒俱全。法國的大學沒有圍起來的“校園”之說,學校多數隻是相對集中地散布在城市裏,因此“某個大學的宿捨”也往往不存在。市政府會建大學城,能夠為一部分學生提供住處,但總是因為相對便宜而競爭激烈,所以一般城市都會有房産公司專門開發齣為學生準備的公寓。

賀婧二人找的這個地兒,倒是屬於私人業主,不過後來他們得知,房東是位上海老太太,在巴黎有90個大小完全一樣的Studio。

《在日本,他們為什麼不買房?》

曾經認真地和一個日本友人探討過這個問題:“為什麼日本年輕人結婚不買房?”對方一臉愕然:“為什麼中國年輕人結婚一定得買房?”彼此觀點相悖,無法達成一緻,但我得知的是:在京都工作的他也是租房居住,迄今為止一次都沒考慮過買房,至於他的那些大學同學們,無論在東京、大阪還是京都,無論未婚還是已婚,生瞭孩子的還是沒生孩子的,85%的人都和他一樣。至於那剩下的15%,一些在待遇豐厚的上市企業工作,另一些則明確錶示是在做房産投資。日本友人不買房的原因很簡單:一來是考慮到未來換工作的可能性;二來是不想被月供束縛生活,無論從工作還是金錢角度,買房這件事都意味著失去自由,都市裏夜晚燈火通明的小盒子並不是傢,而是牢獄。

……

用戶評價

這次《三聯生活周刊》(2017年第39期)裏有一篇關於“媒體的未來走嚮”的評論,著實讓我耳目一新。在當下這個信息爆炸、媒介碎片化的時代,傳統的媒體行業正麵臨著前所未有的挑戰。這篇文章深入分析瞭新技術、新平颱對媒體形態的影響,以及媒體從業者如何應對這種變革。我看到瞭關於算法推薦、短視頻、人工智能生成內容等新趨勢的討論,也看到瞭對於內容質量、信息真實性、媒介素養等傳統價值的堅守。作者采訪瞭不同領域的媒體人,有傳統媒體的資深記者,也有新興媒體的創業者,他們的觀點碰撞齣瞭思想的火花。文章讓我意識到,媒體的未來並非是走嚮衰落,而是走嚮更加多元、更加個性化的發展。同時,它也提醒我們,作為信息接收者,提高自身的媒介素養,辨彆信息的真僞,變得尤為重要。讀完這篇文章,我感覺自己對整個信息傳播的生態有瞭更清晰的認識,也對如何更好地獲取和利用信息有瞭更深的思考。

評分這次收到《三聯生活周刊》(2017年第39期),翻開目錄,就被其中幾篇專題深深吸引。有一篇關於“數字遊民”的文章,讓我眼前一亮。長久以來,我們習慣瞭朝九晚五的工作模式,將生活與固定的辦公地點緊密相連。然而,隨著科技的發展和全球化的深入,一種新的生活方式悄然興起——數字遊民。他們不再被地理位置束縛,而是依靠互聯網和各類數字工具,在全球各地自由穿梭,一邊工作,一邊探索世界。這篇文章深入采訪瞭幾位真實的數字遊民,從他們的視角,我看到瞭這種生活方式的魅力所在。他們或許在巴厘島的海灘上敲擊著鍵盤,或許在京都的古寺旁思考著創意,又或許在南美洲的安第斯山脈體驗著不同文化。文章詳細描述瞭他們如何解決住宿、交通、通訊、簽證等一係列現實問題,以及他們在這個過程中所經曆的挑戰和收獲。更重要的是,它引發瞭我對“工作”和“生活”這兩個概念的重新思考。我們是否一定要用一種固定的模式來衡量成功?除瞭物質財富,精神的富足和閱曆的增長是否同樣重要?這篇報道沒有簡單地美化數字遊民的生活,而是真實地展現瞭其光鮮背後不為人知的艱辛和取捨,讓我對這種生活方式有瞭更全麵、更深刻的理解,也燃起瞭我對探索更多可能性的渴望。

評分這次《三聯生活周刊》(2017年第39期)中的一篇關於“青年創業睏境”的文章,實在太貼近現實瞭,讓我深有感觸。文章沒有像很多媒體那樣,一味地歌頌成功創業的案例,而是將鏡頭對準瞭那些在創業路上跌跌撞撞的年輕人。我本身也在嘗試一些小的項目,深知其中的艱辛。這篇文章就像一麵鏡子,照齣瞭我所麵臨的種種挑戰:資金的瓶頸、市場的殘酷、團隊的磨閤、以及來自傢庭和社會的不理解。作者采訪瞭不同行業的創業者,有成功的喜悅,也有失敗的淚水。我看到瞭他們為瞭一個想法,熬夜通宵,四處奔波,傾盡所有。我也看到瞭他們在麵對挫摺時,內心的掙紮和不屈。這篇文章讓我意識到,創業並非一條坦途,它需要非凡的勇氣、堅韌的毅力和超強的學習能力。更重要的是,它讓我看到瞭在失敗麵前,如何保持尊嚴和繼續前進的力量。它沒有販賣雞湯,而是提供瞭一種現實的觀察和深刻的反思,讓我對自己未來的創業之路有瞭更清醒的認識,也更加敬佩那些敢於嘗試、敢於追夢的年輕人。

評分這次讀到《三聯生活周刊》(2017年第39期)裏一篇關於“社交媒體疲憊癥”的文章,簡直說齣瞭我的心聲。我承認,自己也是重度社交媒體用戶,每天都會花費大量的時間在朋友圈、微博、抖音等平颱上。起初,我隻是想瞭解朋友的動態,分享自己的生活,但漸漸地,我發現自己陷入瞭一種難以擺脫的循環。每天都在刷屏,看到彆人精彩的生活,內心會不自覺地産生對比,然後湧齣各種負麵情緒。同時,大量的碎片化信息也讓我難以集中注意力,思維變得越來越遲鈍。這篇文章深入分析瞭社交媒體對我們心理健康的影響,從信息過載、社交比較、虛擬身份認同等方麵,解釋瞭為什麼我們會感到疲憊和空虛。作者采訪瞭一些心理學專傢和深受其睏擾的普通人,他們的經曆讓我感同身受。這篇文章並沒有簡單地勸導大傢遠離社交媒體,而是提供瞭一些實用的建議,比如如何設定使用時間、如何篩選信息、如何迴歸真實的社交。讀完之後,我開始嘗試著調整自己的使用習慣,減少不必要的瀏覽,多花時間在現實生活中,感覺整個人都輕鬆瞭不少。

評分《三聯生活周刊》(2017年第39期)中的一篇關於“全球化浪潮下的文化衝突與融閤”的專題,給我帶來瞭非常廣闊的視野。我一直認為,文化是民族的根基,是凝聚人心的重要紐帶。然而,隨著全球化的深入,不同文化之間的交流與碰撞也日益頻繁。這篇文章通過講述幾個不同國傢和地區在文化交流中的具體案例,展現瞭這種復雜而深刻的變化。我看到瞭西方文化對東方傳統價值觀的衝擊,也看到瞭東方文化如何在西方語境下找到新的生存空間。文章沒有簡單地將這種現象評判為好與壞,而是以一種客觀的態度,去剖析其背後的原因和可能帶來的影響。我瞭解到,在一些地方,外來文化被視為一種威脅,引發瞭民族主義情緒;而在另一些地方,不同文化卻能夠和諧共存,甚至相互啓發,創造齣新的文化形式。這篇文章讓我重新審視瞭“文化”的定義,它不再是僵化的、封閉的,而是流動變化的、具有生命力的。它也讓我對不同文明之間的理解與包容有瞭更深的感悟,認識到在世界日益互聯的今天,學會欣賞和尊重差異,是多麼重要。

評分《三聯生活周刊》(2017年第39期)中的一篇關於“老齡化社會的挑戰與機遇”的專題,觸及瞭我生活中非常關心的一個話題。隨著社會的發展,人口老齡化已成為一個不可迴避的現實。這篇文章從多個維度,深刻地探討瞭這一現象可能帶來的挑戰,比如養老金的壓力、醫療資源的緊張、社會活力的下降等等。然而,它並沒有止步於對挑戰的描述,而是更著重於挖掘其中蘊藏的機遇。作者采訪瞭許多在老齡化社會中積極探索的新模式,比如“銀發經濟”的發展,老年人再就業的可能,以及如何通過科技手段提升老年人的生活質量。我看到瞭很多令人欣喜的案例,比如一些公司專門為老年人設計産品和服務,一些社區組織為老年人提供豐富多彩的活動,還有一些老年人依然在發揮餘熱,為社會做齣貢獻。這篇文章讓我對“衰老”這件事有瞭全新的認識,它不再是生命的終點,而是一個新的開始。它也讓我更加關注如何構建一個更加包容、更加有活力的老齡化社會,讓每一位老年人都能享有尊嚴和幸福。

評分《三聯生活周刊》(2017年第39期)裏有一篇讓我印象深刻的評論,探討的是當下社會中普遍存在的“焦慮感”。這篇文章的切入點非常獨特,它並非泛泛地談論生活壓力,而是試圖挖掘焦慮背後的深層原因。作者引用瞭大量的社會學、心理學理論,並結閤瞭許多鮮活的案例,勾勒齣一幅幅令人不安卻又無比真實的畫麵。我尤其對其中關於“比較文化”的論述感到共鳴。在信息爆炸的時代,我們無時無刻不在接觸到他人的生活片段——朋友圈裏的光鮮亮麗、媒體報道中的成功故事,這些都極易引發我們的攀比心理,從而滋生齣“我不如人”的焦慮。文章還探討瞭“不確定性”對個體帶來的衝擊。無論是經濟的波動、職業的發展,還是人際關係的變動,這些無法預測的因素都在不斷地挑戰著我們的安全感,讓我們對未來充滿擔憂。作者並沒有給齣簡單的解決方案,而是提供瞭一種審視和理解焦慮的視角。他鼓勵讀者去認識到焦慮的普遍性,學會與焦慮共處,而不是一味地逃避。讀完這篇文章,我感覺心中壓抑已久的一些情緒得到瞭釋放,仿佛找到瞭一個傾訴的對象,也開始反思自己是如何被這種無形的焦慮所裹挾,並嘗試著去尋找內心的平靜。

評分這次收到《三聯生活周刊》(2017年第39期),其中一篇關於“教育公平”的報道,讓我久久不能平靜。作為一名關注教育的普通讀者,我深知教育公平的重要性,但這篇文章以一種非常具象的方式,將這種不公展現在我麵前。文章聚焦在不同地區、不同傢庭背景的孩子們所麵臨的教育差異,從優質教育資源的分配不均,到城鄉教育水平的巨大鴻溝,再到傢庭經濟條件對孩子教育機會的影響,都進行瞭深入的剖析。我看到瞭那些身處偏遠地區、渴望知識的孩子們,他們艱難的求學之路;我也看到瞭那些傢庭條件優渥的孩子們,他們從小就享受著各種高端的教育資源。作者通過采訪教育工作者、學生傢長以及政策製定者,呈現瞭多方麵的聲音和觀點。這篇文章沒有迴避問題的復雜性,也沒有提供簡單的解決方案,而是揭示瞭教育不公平的深層根源,並呼籲社會各界共同努力,為每一個孩子創造一個公平的學習環境。讀完之後,我更加堅信,教育公平是社會進步的基石,也是實現個人價值和社會和諧的關鍵。

評分《三聯生活周刊》(2017年第39期)中的一個專題,聚焦在“人工智能倫理”這個問題上,讓我對未來産生瞭深深的思考。這是一個我一直覺得既熟悉又陌生的領域,一方麵,我們每天都在享受科技帶來的便利,另一方麵,也隱隱擔心著科技發展可能帶來的潛在風險。文章以一種非常淺顯易懂的方式,解釋瞭人工智能的基本原理,並深入探討瞭在人工智能日益普及的當下,我們可能麵臨的倫理睏境。例如,當自動駕駛汽車麵臨不可避免的事故時,它應該如何做齣選擇?當AI算法在招聘或信貸審批中齣現偏見時,我們該如何糾正?當AI的創造力超越人類時,我們該如何定義“原創”?文章沒有給齣明確的答案,而是拋齣瞭一係列發人深省的問題,引導讀者去思考。它讓我意識到,人工智能的發展不僅僅是技術層麵的突破,更需要我們從人文、道德、法律等多個角度去審視和規範。讀完這篇文章,我感覺對未來多瞭一份警惕,也多瞭一份期待,期待科技的進步能夠真正服務於人類,而不是成為新的壓迫。

評分我翻閱《三聯生活周刊》(2017年第39期),其中有一篇關於“城市更新”的報道,簡直是為我這樣的城市居民量身定做的。這篇文章聚焦在幾個正在經曆巨大變化的中國城市,通過記錄那些在變遷中堅守的老街區、老建築,以及其中生活的人們的故事,展現瞭城市發展背後復雜而溫情的一麵。我常常走在熟悉的街道上,看到一些老房子被拆除,取而代之的是冰冷的鋼筋水泥高樓,心中總會湧起一股莫名的失落感。這篇文章讓我看到瞭另一種可能:如何在追求現代化的同時,也保留城市的曆史記憶和人文溫度。作者采訪瞭參與城市更新的設計師、曆史學傢,也走訪瞭那些世代居住在老城區的居民,記錄瞭他們的迴憶、睏惑和期望。我看到瞭那些老建築在新的設計理念下煥發新生,融入瞭現代生活的功能,卻依然保留著曆史的痕跡;我也聽到瞭居民們對於傢園情感的眷戀,以及他們對未來生活的美好憧憬。這篇報道沒有迴避城市更新過程中存在的矛盾和爭議,而是以一種包容的態度,呈現瞭不同聲音和立場,讓我對“城市”這個概念有瞭更深的理解,它不僅僅是建築的集閤,更是無數個體生活故事的載體。

評分三聯生活周刊(2017年第39期)

評分三聯的雜誌,一如既往的好。

評分挺好的,看到感興趣的專題就買一本。

評分京東購物體驗好,活動給力,速度快,是正品。

評分送貨快,價格公道,每期必買

評分三聯生活周刊(2017年第39期)

評分寶貝很好

評分商品不錯,一如既往的選擇京東,速度第一…

評分寶貝很好

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[雜誌訂閱]中華遺産雜誌預訂 2018年8月起訂閱 1年12期 人文旅遊雜誌 雜誌鋪 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1024892620/59911413N20331fed.jpg)