![柏拉图与荷马 [Plato Through Homer]](https://pic.windowsfront.com/12191074/591411b5Nad5d90af.jpg)

具体描述

编辑推荐

1.《柏拉图与荷马》强调柏拉图对话录的文学、美学特征,倡导像阅读莎士比亚一样阅读柏拉图。2.通过荷马的《奥德赛》来解读柏拉图,这种做法既大胆别致,又开拓了对柏拉图对话录更多的阐释空间。

3.是近年来关于柏拉图研究、荷马研究的一本不可多得的佳作。

内容简介

《柏拉图与荷马》避开传统的研究视角,从柏拉图对话的文学特征入手,理清柏拉图如何模仿《奥德赛》,从而对柏拉图对话所体现的哲学与政治思想,以及对话之间的关系有了总体解读。作者认为,柏拉图在领会荷马史诗内在含义的基础上重新改写了荷马的诗句,将之融入自己的“对话”中。作者在书中将荷马史诗《奥德赛》中的数段重要诗句与柏拉图的数篇“对话”作了详细的对比,其中某些对比眼光独到,对我们而言颇具启发意义。

作者简介

作者 普拉宁克(Zdravko Planinc),麦克马斯特大学人文科学学院宗教研究系副教授。著有《柏拉图的政治哲学:〈王制〉与〈法义〉中的审慎》(Plato’s Political Philosophy: Prudence in the “Republic” and the “Laws”)。主编了《政治,哲学,写作:柏拉图关怀灵魂的艺术》(Politics, Philosophy, Writing: Plato’s Art of Caring for Souls)。译者 易帅,湖南师范大学英语语言文学硕士研究生,译有《柏拉图对教育的忠告》、《哲学在亚里士多德政治科学中的作用》等学术文章(待出),并参与校订《政治制度与政治箴言》。

目录

中译本说明(程志敏)/1致谢/1

旅程:柏拉图与荷马/1

下降:《蒂迈欧》与《克里提阿》/27

上升:《斐德若》/70

家与床/120

译后记/137

精彩书摘

旅程:柏拉图与荷马(节选)在西方文明中,至少有三大作品集,每一部都堪称涵盖了全部的人类经验,并在最大程度上,对界定人类条件的几大界限做出了阐述:柏拉图对话,《圣经》和莎士比亚戏剧。尽管每个人或许都被迫阅读过其他两大作品集的相关读物,但笔者认为,可以公平地说,柏拉图对话在三者中被滥用得最为严重。《圣经》和莎士比亚的戏剧都在热门机构即修道院和剧院中得到了阐释,也就保存在这些机构中,并且在现代社会中继续占有一席之地,无论这一席之地多么微不足道。[5]而柏拉图对话则没有与之可比的机构载体:当然不可能是现代的大学,现代的大学都是以在科学领域进行科技研究为目的而建立起来的机构。我们还轻易地以为,我们的文明包含了最好的希腊思想,并胜过了最差的希腊人,于是我们便狂妄地将现代的大学以柏拉图学园命名,但事实上却与柏拉图精神没什么相干。

在我们的学院中,柏拉图对话仍然是一个未被发掘的国度,人们通常更多的是对它加以不切实际的描述,而非仔仔细细地钻研,尽管它的大门向所有人都敞开着。这些对话丰富的内涵并非躲在我们看不见的地方,它就清楚地摆在眼前,而我们却对它视而不见。但这或许也是预料之中的事。许多从事于解决文本解释中错综复杂问题的圣经学者和莎士比亚学者,通常并不认为自己已经洞悉了文本奥秘的核心。如果解释学的“视域融合”与一个深刻的文本——一个让读者对其自身生活经验的各个方面都产生怀疑的文本——本身就难以结合,加之研究者如果在整个研究过程中,总是因为一些问题而分心,即不得不在既成的学术成果范围内进行研究,那么也就不难理解,柏拉图对话为什么只拥有相对较少的严肃认真的学术读者了。

然而,在大学里翻来覆去研究柏拉图,这该是一个多么浩大的工程。人们将柏拉图对话当作不同寻常的语文学工艺品来加以研究,并将其分成不同的篇章——有些按主题分,有些则没有——但之后再将它们放在一起看时,却仍然让人困惑不已。重建它们的标准变来变去:历史参考,语法型式,还有对柏拉图老去时的境况的推测——似乎一切都尝试过了。有些研究方法则刻意从对话外部着手:在筋疲力尽地寻觅新事物的蛛丝马迹的过程中,这些方法试图透过其他视角来对其进行重新解读,要么通过康德(Kant)的视角,要么通过奥古斯丁的视角,要么通过许多其他著名的解释模式或热门的意识形态导向的视角。最神圣的研究项目当属找寻对柏拉图的“柏拉图主义”的定义。图书馆藏有大量这类研究书籍,每一样都像是作者按其自身喜好而搭配出的食谱,[6]调料就来自这些现成的对话:爱利亚学派的理论(Eleatic theorizing),毕达哥拉斯哲学(Pythagorean philosophy),还有直白的智术(straight sophistry),也许其中还掺杂了一些苏格拉底的反驳方法,即“反诘法”(elenchos)用来调味。

柏拉图的作品让人一读就着迷,也许专业性较强的部分会稍微枯燥一些。然而,在阅读大多数对柏拉图所做的研究时,几乎不可能产生被它们迷住的感觉。如果想要重温原始的体验,只需重新开始即可。没必要再回过头去研究学术论著中所犯的错误,即便最知名的也没必要。这些论著中的很多分歧都不是从主要问题上引发出来的,而且要想在这个经历了数个世纪建造而成的复杂迷宫中找到出口,也实在过于麻烦。就像阅读莎士比亚的作品一样,阅读柏拉图的作品也应当是一种享受。柏拉图对话属于文学作品,它与莎士比亚的任何一部肃剧或谐剧一样,都是经过精心琢磨而创作出来的,并非试图撰写普罗提诺(Plotinus)《九章集》(Enneads)或维特根斯坦(Wittgenstein)《逻辑哲学论》(Tractatus Logico-Philosophicus)那样的作品却遭遇失败。阅读柏拉图对话所产生的审美享受,是帮助我们理解文意的最好向导之一。若将我们对柏拉图对话的理解,比作我们对西斯廷教堂的评估,那么清洗工作早就该进行了。其鲜明的色彩与雅致的结构之美应该得到人们的认识与欣赏,而不受长期以来使其变得晦涩难懂的学术研究和思想传统的影响。若有人以这样的心态重新拾起《王制》,那么它的第一个字,即katebēn[我下到]将立刻变得让人着迷。苏格拉底将前一晚的讨论说与一个身份不明的听者,也说与读者,正如奥德修斯向佩涅罗佩叙述他的数次旅程一样。奥德修斯没有对佩涅罗佩撒谎,因为她认出了他是谁。而她之所以能认出他,并理解他话中的含义,是因为她深爱着他。而对于其他人而言,奥德修斯只不过是个克里特岛的骗子。同理,对于那些了解并爱着苏格拉底的人来说,苏格拉底的话的意思是再明白不过的。而对于其他人来说,他就跟讨人厌的骗子没什么两样。

…………

前言/序言

中译本说明(程志敏)柏拉图与荷马的关系历来都是学者们津津乐道的话题,但如本书作者普拉宁克(Zdravko Planinc)如此“彻底地”把柏拉图的著作完全凭靠在荷马史诗(尤其是《奥德赛》)上,这倒不多见。这种独特的视角无疑能够开阔我们的眼界,同时也因其极端性而留下了很大的讨论空间。柏拉图诚然是在重新书写荷马与赫西俄德,把苏格拉底塑造成勇士(英雄)、先知(祭司)、灵魂的引导者,但苏格拉底的这种形象究竟接近甚至等同于奥德修斯还是特瑞西阿斯,很难简单地裁断。柏拉图借用传统的资源,尤其大量地借鉴了荷马史诗的内容,这是不争的事实,但是否如本书所认为的那样,柏拉图对荷马简直亦步亦趋,甚至生搬硬套,恐未尽然。

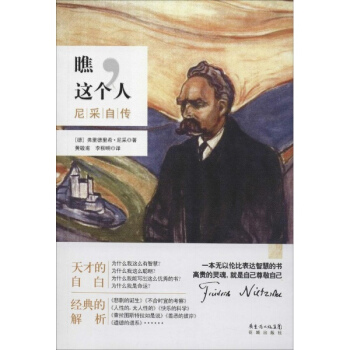

首先需要讨论的基本问题是“如何阅读柏拉图”。普拉宁克没有像海德格尔那样把柏拉图当作形而上学家并试图在后者的著作中艰难寻找“理念论”之类的学说,然后把西方哲学的危机算到柏拉图头上,让柏拉图来为后人的不肖埋单;作者也不认同最近一两个世纪以来古典语文学家的繁琐分析和历史学家代价高昂的实证考古,相反,作者接过尼采的“欣赏”(relish)和“享受”的态度(《超善恶》224),明确提出“美学愉悦说”(aesthetic pleasure)的解读思路,在作者看来,

要想在这个经历了数个世纪建造而成的复杂迷宫中找到出口,也实在过于麻烦。就像阅读莎士比亚的作品一样,阅读柏拉图的作品也应当是一种享受。柏拉图对话属于文学作品,它与莎士比亚的任何一部肃剧或谐剧一样,都是经过精心琢磨而创作出来的,并非试图撰写普罗提诺《九章集》或维特根斯坦《逻辑哲学论》那样的作品却遭遇失败。阅读柏拉图对话所产生的审美享受,是帮助我们理解文意的最好向导之一。(页6,易帅译文,下同)。

所以作者不无道理地主张:“只有将柏拉图对话当作文学作品来读,我们才似乎算得上是按照柏拉图自己的意思来对他进行最好的解读”(页9)。这对过于理论化的阐释史来说,虽不无矫正之功,领受了这份恩赐的我们却必须明白文学解读的界限,就正如我们已经意识到哲学化解释的弊端一样。矫枉过正的做法必然利弊兼有。我们不能对浩如烟海的研究视而不见,所谓“面对文本本身”,固然是经典解释的基本工作伦理,但仅限于此,就会变成一个空洞的口号。

我们不能怕“要杀出一条血路过于麻烦”(too troublesome to fight through)而丢弃数个世纪的研究成果,仅以阅读的享受来代替学术的积累。作者却没有在书中向读者介绍古往今来如此多的研究力作,也没有在古典思想家如亚里士多德、朗吉努斯、西塞罗等人那里寻找灵感和启迪,这种过分的自信使得本书的学术价值大打折扣。与此相应的是,这部篇幅很小的著作却多有重复的言辞,显得有些啰嗦。

在如何解读柏拉图的问题上,作者认为,现代和后现代各式各样重建柏拉图“哲学”的努力终究“不得要领”(miss the point,页8),尽管作者的所谓“审美愉悦”其实也是现代人曾经热捧因而泛滥成灾的过气理论。作者虽不认同后现代的解释,却在注释中多次提到德里达,不仅明确表示“认同”,甚至把德里达的《药》和《空间》视为他最喜爱和最享受的研究,尽管有所保留。让我们觉得不可理解的是作者对古典语文学家的态度:普拉宁克认为他们的研究对我们也没有多大帮助,因为“再也没有任何重大的语文学问题阻碍我们理解文本了”(页9),这多少有些“昧良心”,假如没有他们的工作,我们很难读到可靠的文本,更不用说理解其字词的基本含义了。没有小学功夫,任何微言大义的钻营都是自说自话。作者至少应该参考古代注疏家(scholiast)的成果。

施特劳斯学派也重视文学性的解读,更重视“按照柏拉图自己的意思来对他进行最好的解读”,因此,简单梳理一下普拉宁克和施特劳斯学派的关系,不惟有趣,也有助于帮我们更好地评价这本书,并进而更为深入地思考柏拉图与荷马的关系。普拉宁克虽然明确地宣布施特劳斯及其追随者的观点(即诗与哲学是源自人性深处的对立两极)无关紧要,但他认可柏拉图著作的文学性并极力主张摆脱历史学家的索隐、语文学家外在的远观、康德和奥古斯丁的哲学批判、后现代主义的意识形态切割(页6),重视其辩说(dialogic)和谈话(conversational)的特质(页9),却无疑响应了施特劳斯学派的号召——当然,仅仅重视文学这个维度,无疑既有所不足,也是在“文学解读”的路子上走过头了。

普拉宁克在该书正文之前的题记中转引了施特劳斯(Leo Strauss,1899—1973)致沃格林的信,其中说德国诗人兼翻译家格奥尔格甚至比世界知名的古典学者和柏拉图专家维拉莫维茨和耶格尔更懂柏拉图!题记中另外引用的两位作者的身份也颇有意思。施特劳斯排在第一,接下来是默多克(Iris Murdoch,1919—1999,但在普拉宁克的书中再也没有提到此人),她受过严格的哲学(和古典学)训练,后来教授哲学,也写过一些哲学著作,但她真正闻名于世的作品都是(哲理)小说,或者说她以小说的方式来讲述哲学,而她的哲学著作和哲理小说却主要是对包括萨特和维特根斯坦在内的哲学家的批判,可能是因为默多克深受薇依(Simone Weil)和柏拉图的影响,号称要在他们的旗帜下为他们战斗。普拉宁克题记中最后引用了一位多次获得格莱美大奖的流行音乐家莫里森(Van Morrison,1945—)的一句歌词,其主题就是“爱”——苏格拉底和柏拉图把爱夸上了天(praised it to the skies)。施特劳斯是学院中人,默多克是学院中的槛外人,莫里森是学院外的人,我们不知道作者以年龄还是以重要性来排列这三位风马牛不相及的人,仅仅从题记的引用及其编排顺序来看,普拉宁克这部著作必有新意。

…………

用户评价

这本书的行文风格,用一个词来形容,便是“沉静的力量”。它没有激昂的口号,没有刻意的煽情,所有的力量都蕴藏在精确的措辞和深邃的洞察之中。作者仿佛是一位经验丰富的老船长,在思想的海洋中稳健地驾驭着方向,带领读者穿越迷雾,抵达真理的彼岸。我尤其欣赏其中对“对话”这一形式的运用,它不仅仅是简单的问答,更是一种精神的碰撞与熔炼。通过这种方式,书中的思想得以自我辩驳、自我修正,展现出其内在的活力和开放性。对于那些厌倦了单向灌输知识的读者,这本书提供了一个极佳的反思空间。它鼓励你质疑、追问,并最终形成自己独立而坚实的观点。这不仅仅是一本关于思想史的著作,更是一本关于如何进行有效思考的指南。

评分翻开这本书的瞬间,我立刻被一种强烈的“在场感”所攫住。作者的叙事风格有一种魔力,能轻易地将读者抽离出现实的琐碎,带入到那个充满神祇、英雄与城邦命运交织的宏大世界。它成功地做到了将高深的哲学议题融入到引人入胜的故事流之中,使得原本可能显得枯燥的理论探讨,充满了戏剧张力和情感冲击力。这种平衡的拿捏是极其不易的,太多强调哲学深度则会失去大众的共鸣,而过度依赖故事性则会稀释其思想内核。但这本书在这条细线上找到了完美的支点。读完之后,我感受到一种久违的满足感——不仅是知识的增益,更是一种审美上的愉悦。它让我对那些经典文本产生了全新的理解,仿佛是透过一副高清滤镜,看到了它们最初被创造时的蓬勃生命力。

评分这是一部令人赞叹的学术探险。作者以一种令人难以置信的百科全书式的广度,将不同时代、不同文化背景下的思想火花巧妙地串联起来,构建了一个宏大而有机的知识网络。阅读此书的过程,就像是进行一次高强度的脑力体操,需要不断地在不同的知识维度之间进行切换和比较。作者对于文本细微差别的辨析,体现了极高的学术素养和对原始语境的尊重。那种对探求本质的执着,通过每一个字句都清晰可辨。它并非只面向专业人士,而是以一种充满启发性的方式,向所有对人类理性发展历程感兴趣的求知者敞开大门。它成功地证明了,最深刻的思想讨论,往往也是最引人入胜的探险故事,因为它关乎我们是谁,以及我们将往何处去。

评分这部作品的文字流淌出一种难以言喻的古老魅力,让人仿佛置身于雅典的橄榄树下,聆听智者之言。它巧妙地编织了哲学思辨与史诗叙事之间的微妙张力,探讨的不仅仅是理念的抽象构建,更是人性在永恒命题面前的挣扎与升华。作者的笔触精准而富有洞察力,对细节的捕捉令人称奇,无论是对特定场景的描绘,还是对人物复杂心境的剖析,都显得那么真实可信。读罢掩卷沉思,脑海中回荡的不再是生硬的理论框架,而是鲜活的对话、激烈的冲突,以及那些跨越千年的困惑。这本书无疑是一次对古典精神的深度致敬,它迫使我们重新审视那些我们习以为常的观念,用一种更具历史纵深感的目光去打量我们自身所处的时代。全书的节奏把握得当,阅读体验如同经历了一场精心设计的思想漫步,每一步都充满了发现的惊喜。

评分我必须承认,这本书的阅读过程充满了智力上的挑战,但同时也是极大的精神愉悦。它并非那种一目了然的快餐式读物,而是需要读者投入时间、耐心和思考的厚重之作。作者在构建其论述体系时所展现出的那种严谨性令人叹服,仿佛是在进行一场高精度的思想手术,将复杂的概念层层剥离,直抵核心。尤其是对于某些关键性的转折点和论证的支撑,处理得干净利落,不留一丝含糊的空间。这种对清晰度和逻辑性的极致追求,使得整部作品散发出一种近乎冰冷的美感。对于那些渴望深入挖掘西方思想源头,并对其内在矛盾和发展脉络有强烈好奇心的读者来说,这本书提供的视角是极其宝贵的。它不是在简单地复述历史,而是在激活历史,让古老的思想在当代语境下重新焕发出锋芒。

评分精神领域的作品,意识形态的东东

评分不错的一本书,值得购买。

评分短短160几页就三十多块,吃人啊!大概专门骗读书人的钱,华夏出版社。

评分柏拉图与荷马,不得不说的故事

评分好书值得珍藏

评分好书值得珍藏

评分柏拉图与荷马,不得不说的故事

评分好。。。。。。。。。。

评分不错的一本书,值得购买。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有