具体描述

●我为什么这样有智慧

●我为什么这样聪明

●我为什么能写出这样*秀的书

●《悲剧的诞生》

●《不合时宜的考察》

●《人性的,太人性的》及其两个续篇

●《朝霞》

●——论道德即是偏见

●《快乐的科学》

●《查拉图斯特拉如是说》

●——本为所有人、也不为任何人写的书

●《善恶的彼岸》

●——未来哲学的序曲

●《道德的谱系》

●——篇论战的文章

●《偶像的黄昏》

●——怎样用锤子探讨哲学

●……

内容简介

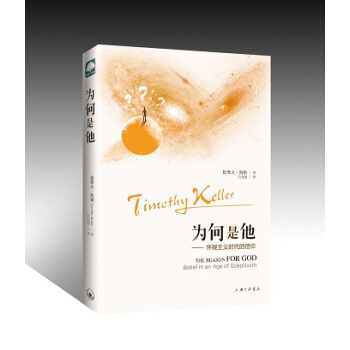

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900),德国哲学家、诗人。尼采既是哲学家,又是诗人。他的诗歌语言优美,诗意浓郁。他的论战文章,思想深邃,文笔犀利,但他也是个颇有争议的哲学家,近百年来,后世对其评论毁誉不一。出于对自己成就的认可,这位目空一切的天才和疯子写了自己的传记,让后人得以理解他的学术轨迹和人生历程。《瞧,这个人》是*能代表尼采的作品,他以主要著作为线索对自己的思想主张加以描述,为尼采本人及其著作提供了某些心理学和传记性的材料。 弗里德里希·尼采 著作 黄敬甫 等 译者 弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich WilhelmNietzsche,1844-1900):德国有名哲学家。西方现代哲学的开创者,同时也是很好的诗人和散文家。 黄敬甫 :1943年生,福建省闽清县人,毕业于中山大学外语系德语专业,原中山大学外语学院德语系教授,广东省作家协会会员。译著有《尼采与希特勒》、《玛丽·安托内拉传》、《玛丽·斯图亚特传》等20余种。

李柳明:1945年生,毕业于中山大学外语系德语专业,并在中山大学外语系德语专业任教,而后赴德留学,获德国奥斯纳布吕大学日耳曼语言文学硕士学位和德国美因茨大学语言学哲学博士学位。2001年在德国P等

用户评价

我必须承认,这本书的结构设计简直是鬼斧神工。它不是线性的叙事,更像是一个由无数个碎片记忆、闪回和现在时场景交织而成的万花筒。起初,我有点晕头转向,感觉自己像个侦探,试图将这些看似不相关的片段拼凑起来,还原出一个完整的图景。然而,正是这种非线性的处理方式,完美地模拟了我们人类记忆和意识流动的本质——充满了跳跃、重叠和未完成的连接。作者高明之处在于,他知道何时该给出关键信息,何时又该留下一个巨大的问号,让读者自己去填补空白。这种“留白”的处理,极大地调动了读者的参与感。我仿佛不是在被动接受故事,而是在主动参与创作。每当一个看似模糊的细节在后续章节中突然找到了它的落点时,那种豁然开朗的喜悦感,比读到任何高潮情节都来得更强烈、更持久。这种叙事上的“不按常理出牌”,反而成就了它独特的阅读体验。

评分这本书最让我感到震撼的,是它对“时间”这一概念的颠覆性处理。它没有严格遵循时钟的滴答声,而是让时间在角色的情感起伏中伸缩、扭曲。有时候,一分钟的犹豫被拉伸成了几页纸的内心独白,那种刻骨铭心的停滞感呼之欲出;而有时候,数年的光阴却在寥寥数语间轻描淡写地带过,强调了某些瞬间对人生的决定性影响。这种时间感上的错位,让整个故事拥有了一种迷幻的、非现实的美感。它提醒我们,衡量生活的重要性的标准,从来都不是长度,而是密度。我个人对其中关于“遗忘的艺术”的探讨特别有感触,作者似乎在暗示,我们为了继续前行,不得不选择性地修剪掉那些不合时宜的记忆片段。读完后,我对那些被我刻意压抑的往事有了新的审视角度,这本书提供了一个罕有的、安全的空间,让我可以重新审视自己过去的时间线。

评分天哪,这本书简直是把一个平平无奇的日常场景硬生生拉扯出了史诗般的张力。我得说,作者的叙事功力简直是炉火纯青,他笔下的人物活得像我身边真实存在的朋友,带着那些我们都熟悉的犹豫、小小的自欺欺人和那些不合时宜的幽默感。读到一半的时候,我甚至忍不住放下书,走到窗边,望着楼下正在遛狗的邻居,心想:“他们是不是也有这样不为人知的内心挣扎?” 故事的节奏掌控得极好,没有那种刻意的煽情,一切都像是自然发酵的结果,水到渠成。特别是关于主角在面对一个突如其来的抉择时,那种细腻的心理描写,把我完全带入了那个情境。那种清晰的、几乎可以触摸到的焦虑感,让我感同身受地捏紧了手中的书页。作者没有直接给出答案,而是用一系列旁人看来微不足道的细节,构建出一个庞大而复杂的内心世界。读完之后,我合上书,久久不能平静,感觉自己像是刚刚完成了一次漫长而深刻的自我对话。这本书的魅力就在于,它让你在别人的故事里,清晰地看见了自己的影子,而且是那些你平日里试图忽略的角落。

评分从社会学的角度来看,这部作品对当下社会氛围的捕捉精准得令人心惊。它不是那种直白地控诉或说教的作品,而是通过描绘一群边缘人物在特定环境下的生存状态,不动声色地揭示出一种普遍性的疏离感和身份认同的危机。角色们在城市化进程中找不到自己的坐标,他们之间的连接是脆弱且随时可能断裂的,这让我联想到了我们自己,在庞大而冰冷的社会结构中,努力维持着“连线”的状态。作者对环境细节的描摹极其到位,无论是昏暗的街道灯光,还是办公室里廉价的合成香氛,都成为烘托人物内心荒芜的绝佳道具。与其说这是一个关于个人命运的故事,不如说是一份关于当代精神气候的田野调查报告。我尤其赞赏作者在保持距离感的同时,依然能够捕捉到人物内心深处对于“归属”的原始渴望。这本书让你在享受文学美感的同时,也进行了一次深刻的社会自我反思。

评分这部作品的语言风格,说实话,初读时有些令人费解,仿佛置身于一片浓雾之中,需要耐心拨开层层迷障才能窥见其真正的轮廓。但一旦适应了这种略显晦涩,却又充满哲思的表达方式,你会发现其中蕴含的巨大能量。它拒绝走捷径,拒绝用那些老掉牙的修辞手法来取悦读者,反而像一个孤独的探险家,执着于开辟一条全新的路径。我特别欣赏作者那种近乎冷酷的客观性,他似乎站在一个极高的维度俯瞰众生,冷静地记录下人性的脆弱与坚韧,却不轻易下道德评判。某些段落,我需要反复阅读好几遍,才能捕捉到其间那种微妙的潜台词和意象的关联。这不像是在读小说,更像是在解构一幅复杂的现代艺术作品,每一个笔触都有其深意。它带来的不是即时的满足感,而是一种持续性的思考挑战,那种在脑海中“回响”的感觉,是很多情节驱动型小说无法给予的。对于那些追求文学深度的读者来说,这绝对是一次值得的智力投入。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有