具体描述

产品特色

编辑推荐

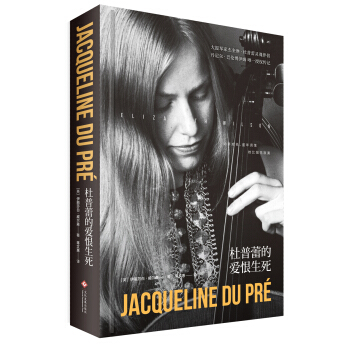

1. 英格兰300年一遇的音乐天才。16岁出道,用12年时间走完普通乐手20多年的职业道路。

2. 让人扼腕叹息的人生悲剧。幼年成名使杜普蕾失去过普通人生的机会,光辉的职业生涯难掩台下的落寞。更在28岁人生辉煌之时,罹患不治之症(多发性硬化症,俗称“渐冻人”),在遗憾中挥别舞台。12年辉煌燃尽一生。

3. 专业音乐传记作家撰写。作者伊丽莎白·威尔森与杜普蕾师出同门,与杜普蕾熟识多年,对其音乐风格、早年经历、师承关系、朋友圈甚至私生活都有深入了解,是撰写杜普蕾传记的不二人选。内容简介

杰奎琳?杜普蕾是英格兰300年来杰出的演奏家之一,五岁即展现过人禀赋。十六岁开始职业生涯,才华与年龄的落差倾倒众生;1973年,被确诊罹患多发性硬化症,遂作别舞台,卒于盛年。

作者伊丽莎白?威尔森描写了杜普蕾从活蹦乱跳的小女孩到长大成人的变化,以及她和充满领袖魅力、才气横溢的巴伦博伊姆两人的婚姻历程。以感性的陈述对于杜普蕾的殒落——当她无法再演奏、勇敢对抗多发性硬化症的摧残——做出总结。

作者简介

伊丽莎白?威尔森,出生于伦敦,曾在英国、中国和美国求学,后来在莫斯科音乐学院与罗斯托罗波维奇学习大提琴。回到伦敦之后,她开始了演奏与教学生涯。她也写作关于音乐和音乐家的书籍,包括1994年在英国和美国出版的一册萧斯塔柯维契的传记(《追忆萧斯塔柯维契》)。

内页插图

精彩书评

她的演奏,像要跳出唱片向你扑来一样。

——马友友

这个女孩的演奏,像五个男人在拉大提琴,整个乐团,没一个小节能盖过她的声音。

——祖宾﹒梅塔

一个人,凝固了她强烈的情感,变成一座坚硬的雕塑,我们为此肃然起敬,这已经chaoyue了她所留下的音乐的价值。

——朱伟

清新如水,不沾尘俗。

——威廉·普利兹

她待人友善,乐团的成员都尊敬她,佩服她。

——约翰·巴比罗利爵士

她有些地方笨手笨脚,有些地方却优雅动人。她很容易就把人迷得神魂颠倒,是我见过的这一代大提琴家中zui有意思的一位。

——罗斯托罗波维奇

她明眸金发,简直就是瓦格纳歌剧里的女英雄。我们一起演奏时,我还没有奏出来,她就已经知道我要用哪种方式演奏了。

——保罗·托特里埃

我非常喜爱杜普蕾的演奏,她真是zui棒的!她的演奏个性太强了,无论谁都能很轻易辨认出她的琴声。

——傅聪

目录

前言 —— 001

第一章 天赋异禀 — 001

第二章 爱乐琴童 — 012

第三章 苏吉亚天才奖 — 022

第四章 拜师普利兹 — 033

第五章 银屏亮相 — 042

第六章 首场独奏 — 054

第七章 塞尔莫内塔 — 066

第八章 初试交响 — 084

第九章 求学巴黎 — 104

第十章 青春困惑 — 119

第十一章 达维多夫大提琴 — 136

第十二章 杜比二人组 — 151

第十三章 新的听众 — 170

第十四章 唱片事业 — 185

第十五章 在莫斯科 — 201

第十六章 新的方向 — 228

第十七章 脚下世界 — 244

第十八章 爱情至圣 — 270

第十九章 完美三重奏 — 290

第二十章 欢乐音乐季 — 315

第二十一章 属于世界 — 337

第二十二章 《鳟鱼五重奏》 — 358

第二十三章 贝多芬盛典 — 374

第二十四章 迎难而上 —— 403

第二十五章 患疾封琴 — 421

第二十六章 短暂复出 — 439

第二十七章 宿命弄人 — 454

第二十八章 琴声依旧 — 479

致谢 — 494

精彩书摘

《杜普蕾的爱恨生死》:第一章 天赋异禀

音乐天赋很可能在人一出生就自然展现出来;音乐是天生且内在的东西,它几乎不需要从无到有的滋养,也不需要来自生活的任何体验。

:约翰·沃尔夫冈·冯·歌德

神童现象一直是奇迹的来源。倘若不揣测神童的才华有赖于神的眷顾(歌德就是这么猜测的),人们还真无法解释神童幼小时的超凡才华来自何方,例如莫扎特。在莫扎特一生中,聪颖早慧无疑是他成熟期灵感创作的先兆。不过,神童展示其早熟的精湛技艺,常常让人赞叹不已;等到这些神童长大成人后,总难免让人们早先的期望变失望。一名小音乐家,唯有其创作天赋融人精准的直觉感知,并凭借体悟深刻情感的能力而得到丰富时,才有可能成就超凡脱俗的一生。

小提琴家耶胡迪·梅纽因的音乐天赋早早就显露了出来,他描述过神童充满激情的内心世界与受限的生活经验之间奇特的失衡情境:“我是个孩子,却懂得很多,体会到十分丰富的情感,但这绝对不是学来的!我感悟到生活中的悲情,感受到抛弃、丰富与提升等情感,但在外在世界里,我并没有经历过这类情感遭遇。”。梅纽因后来深有感悟地这么说,视自己这种情感上的早慧多少也局限了他自己早年的演奏发挥。成长成为一名艺术家,就意味着要将这些直觉情感与真实生活的体验结合起来,这是神童青春萌动期一段必经且艰难的自我提升历程。

杰奎琳·杜普蕾十六岁时才开始自己的公开演奏——与大多数神童相比,算是起步较晚的了。尽管如此,杰奎琳的音乐天赋很早就显露了出来,在她身上,是内心世界的丰富情感,而不是早慧的精湛琴艺,确定了她的天赋异禀。杜普蕾的母亲爱丽斯·杜普蕾仍记得,杰姬四岁那年,头一回得到一把大提琴——那是一把全尺寸的“大家伙”——小杰姬兴奋得高声嚷道,“噢,妈妈,我太喜欢我的大提琴啦”。爱丽斯听在耳朵里,警觉到这么一句小孩话已饱含着“强烈而丰富的情感”,不由心感震惊,隐隐觉得自家这小女儿将会终生投入到对音乐和大提琴的热爱之中。也的确是爱丽斯的功劳,是她即刻慧眼辨识出小杰姬的不同寻常,与此同时,作为母亲,她时时在意且呵护有加,小心培育着自家这个小女儿,颇有节奏地让小杰姬的才华逐渐崭露头角。

实际上,杜普蕾相对较晚才亮相音乐演奏会,杜普蕾家人和老师对杜普蕾崭露头角的时机选择是有过一番权衡的,这是部分原因所在。再就是,英国人向来不推崇向公众推销小音乐家的做法。与梅纽因儿时登台大获成功的演奏生涯十分不同,乔治·马尔科姆,英格兰出生的钢琴家和大键琴家,就记得自己曾遭遇过刻意阻拦、不准演出的艰难境况。虽然马尔科姆的父母和老师很早就发觉小马尔科姆的音乐才华,但并不想翻版他们看在眼里的那类外界明目张胆盘剥神童的现象,比如,还是小男孩的梅纽因,乔治的同龄人,就不得不承受这么一种盘剥。

英国人讨厌过度推销神童做法的态度,与欧洲大陆积极推销神童秀的传统恰好相反。爱丽斯·杜普蕾乐于再三说道这么一件逸事:很可能因为英国人与欧洲大陆人的这种差异,一次,在大提琴大师帕布罗·卡萨尔斯的采尔马特大师班的一堂课上,年仅十五岁的杰姬激情四射地精彩演绎了圣桑的《A小调大提琴协奏曲》,卡萨尔斯这位大师竟然没猜出杰姬其实是地道的英国人。

……

前言/序言

序

文/朱伟

杜普蕾(Jacqueling du Pre,1945—1987)是一个爱乐人绕不过去的伤感名字。一个金发飘飘的大提琴演奏家,演奏生涯却非常短暂:从16岁,1961年3月1日在伦敦维格莫尔音乐厅(Wigmore Hall),由她母亲操办首演音乐会,到1973年确诊患多发性硬化症无法再抬臂拉琴,仅短短十二年时间,如天使折断了翅膀。而这十二年,她又似乎冲刺般走完了别的演奏家用二十多年所走的道路,大提琴经典曲目基本都留下了录音。这样的迅捷耀目与迅捷谢幕,带给人感伤。大家都将英国作曲家埃尔加(Edward William Elgar,1857—1934)《e小调大提琴协奏曲》中的悲惋,将她的命运联系在一起。埃尔加这首大提琴协奏曲作于第一次世界大战(1914—1918)结束后,完成于1919年。作为一个战争目击者,埃尔加目睹了战争中朋友的死亡;更痛心于许多朋友,在战争中成为彼此杀戮的敌人。这首协奏曲,按埃尔加自己的说法,是表达一种生活态度的。什么态度呢?告别。它被称为他的“战争安魂曲”,悲伤是主调。英国音乐评论家迈克尔﹒肯尼迪在他的《埃尔加肖像》中,对这首作品的著名诠释是:“这里的安魂曲,尤其说是为了佛兰德战场上的死者,不如说是为了一种生活方式的毁灭。”这首协奏曲在杜普蕾演奏前,已经有了英国女大提琴演奏家哈里森(Beatrice Harrison,1892—1965 )1932年由埃尔加指挥、西班牙大提琴泰斗卡萨尔斯(Pablo Casals,1876—1973)1945年由鲍尔特指挥、法国大提琴演奏家纳瓦拉(Andre Navarra,1911—1988)1957年由巴比罗利指挥的三个经典。杜普蕾是以卡萨尔斯的演奏为范本,改以更强烈的姿态,完全颠覆了哈里森与纳瓦拉塑造的那种英国绅士落寞细腻、垂首感伤的语态。

杜普蕾不仅加重了沉滞,使悲伤刻骨成为悲泣,且以强劲的悲痛,改变了哈里森或纳瓦拉的基调,最后一个乐章的悲慨,真抑扬顿挫到声惊四座。她以一种强大的力量注于这作品,似乎是她自己要抗争于埃尔加赋予这首作品的命运。因此,有评论家认为,她是以“一种强烈的激情的光芒”,使得埃尔加原作中垂暮的“模棱两可、唯唯诺诺消失得无影无踪”。当然,对此作应赋予怎样的演绎,不同人有不同的体会。但杜普蕾就这样不容置疑重新塑造了这首协奏曲,这就是杜普蕾。祖宾﹒梅塔曾有这样的说法:“这个女孩的演奏,像五个男人在拉大提琴,整个乐团,没一个小节能盖过她的声音。”这当然是夸张的比喻,梅塔喜欢夸张。

杜普蕾构成了一个传奇。早在2001年,我们就读到了上海译文出版社出版,由黄昱宁、管舒宁翻译的,杜普蕾的姐姐希拉里与弟弟皮尔斯的回忆录《狂恋大提琴》。尽管亲姐弟的记录可能更接近一个狂放不羁的艺术家的燃烧天性,但我们都不愿认可这被记录的事实,不愿接受根据这本书改编的那部被译为《她比烟花寂寞》的电影。我们期待有一部真正能承载我们心中对艺术女神想象的传记。这下好了,伊丽莎白﹒威尔逊(Elizabeth Wilson)1998年出版的这部传记,算是一份迟到的礼物。伊丽莎白﹒威尔逊是与杜普蕾同时期的英国大提琴演奏家,罗斯特罗波维奇的学生,杜普蕾的好友。

用户评价

一部充满力量与美的传记,揭示了才华背后的脆弱与坚韧。 《杜普蕾的爱恨生死》在我心中留下了极其深刻的印记。作者以一种极其引人入胜的方式,将杜普蕾这位音乐巨匠的生平展现在读者面前。书中的人物形象立体而饱满,尤其是杜普蕾本人,她的才华、她的热情、她的爱恋,以及她最终面对疾病时的脆弱与坚韧,都被刻画得入木三分。我仿佛能透过文字,看到她在舞台上挥洒自如的身姿,听到她那倾泻而出的音乐,感受到她与巴伦博伊姆之间那份缠绵悱恻的爱。然而,故事并非只聚焦于辉煌。作者也毫不避讳地描绘了她晚年遭受病魔折磨的痛苦,那种身体机能的衰退与精神世界的挣扎,读来令人心碎。但正是在这些艰难时刻,杜普蕾身上所展现出的生命力,那种不屈服于命运的强大意志,才显得尤为可贵。她用音乐来对抗绝望,用艺术来寻找希望,这种精神力量,远远超出了音乐本身,触及了生命最本质的意义,赋予了这部传记超越时代的深刻内涵。

评分一部关于艺术家的传记,描绘了辉煌与陨落的交响。 《杜普蕾的爱恨生死》给我的感受,与其说是一本书,不如说是一部宏大的交响乐章。它以杜普蕾短暂而璀璨的一生为主旋律,时而激昂澎湃,时而低沉悲怆,每个音符都充满了力量。作者在叙述时,仿佛是一位技艺精湛的指挥家,精准地把握着故事的节奏,将杜普蕾生命中最辉煌的时刻——她作为大提琴演奏家的卓越才华,以及她与巴伦博伊姆之间轰轰烈烈的爱情——展现得淋漓尽致。读者可以清晰地感受到,当她的琴弓划过琴弦,整个世界仿佛都为之静止。她的演奏,不仅仅是技巧的展现,更是灵魂的呐喊,情感的释放。然而,音乐的背后,是命运的无情。疾病的侵袭,将她从音乐的巅峰推向了人生的低谷。这种由盛转衰的巨大落差,以及她在病痛中依然不放弃对艺术的追寻,是书中最为触动人心的部分。她用尽最后的力气,试图抓住那曾经属于她的光芒,这种精神力量,令人肃然起敬。

评分一本关于爱、失去与艺术救赎的史诗。 《杜普蕾的爱恨生死》,这个名字本身就带着一种沉甸甸的命运感,让人忍不住想要探究其中蕴含的深情与挣扎。初读之下,就被它如潮水般涌来的情感所淹没,仿佛置身于一个充满激情与痛苦交织的漩涡。作者的笔触细腻而富有力量,将音乐家杰奎琳·杜普蕾生命中的每一个重要时刻都描绘得淋漓尽致。从她初登舞台时惊艳四座的天赋,到她与大提琴之间那份超越常人的羁绊,再到她与丈夫丹尼尔·巴伦博伊姆之间复杂而深刻的爱情,每一个细节都仿佛被赋予了鲜活的生命。故事并没有回避她病痛的折磨,那种身体的衰败与艺术灵魂的抗争,读来让人心痛不已,也更加体会到生命本身的脆弱与坚韧。书中对音乐的描写更是令人神往,仿佛能听到那饱含深情的琴声在耳边回荡,唤醒内心最柔软的部分。它不仅仅是一个传记故事,更是一次关于生命、艺术与爱的深刻哲学探讨,让人在掩卷之时,久久不能平静。

评分生命、爱情与艺术的沉思录,读来令人心潮澎湃。 《杜普蕾的爱恨生死》是一本能触动灵魂深处,引发深刻思考的作品。它不仅仅是记录了一位传奇大提琴演奏家的生平,更是一次对生命本质,对爱情的真谛,对艺术究竟能给予人多大力量的极致探索。杜普蕾的故事,充满了矛盾与张力。她的才华如烈火般燃烧,照亮了她短暂的人生,同时也灼伤了她自己。书中的情感描绘尤为出色,无论是她与巴伦博伊姆之间炽热又复杂的爱恋,还是她在病痛折磨下,所承受的身体与精神的双重打击,都写得感人至深。读到她身体逐渐衰弱,但内心对音乐的热爱却从未减退时,我仿佛看到了生命中最顽强的一面。那种即使身处绝境,依然能够以艺术为寄托,为自己寻找到一丝慰藉的力量,是如此的强大,令人动容。这本书让我深刻地认识到,生命的意义,或许不在于它的长度,而在于它所能达到的深度,以及它所能燃烧出的光芒。

评分一次震撼心灵的生命体验,关于才华、爱情与抗争。 《杜普蕾的爱恨生死》是一部让人沉浸其中、难以自拔的作品。我花了很长的时间去消化书中的每一个字句,每一次阅读都像是与一位传奇女性进行了一次灵魂的对话。她的人生,充满了极致的光芒,也有着深不见底的阴影。作者以一种近乎近距离的观察,捕捉到了杜普蕾作为一个艺术家,一个女人,一个妻子,在命运的洪流中挣扎前行的全部面向。她对音乐的痴迷,近乎一种信仰,那种全身心地投入,那种对完美的极致追求,让我在赞叹之余,也感受到一种近乎疯狂的执着。而她与丹尼尔·巴伦博伊姆之间跌宕起伏的情感,更是充满了戏剧性。他们是如何在艺术的共同追求中走到一起,又如何在现实的磨砺下,面对爱情的考验,这些都描绘得真实而动人。更令人动容的是,当病魔悄然而至,将她从热爱的舞台上无情地剥离时,她所展现出的勇气与尊严。这种生命力的顽强,即使在最黑暗的时刻,也未曾熄灭,反而闪耀出更加耀眼的光辉。

评分值得推荐

评分送货快捷

评分非常喜欢的一本书,到手就抓紧读了两章

评分喜欢杜普蕾的可以一看,传主朋友是作者,巴伦博伊姆认可,只会是中规中矩。

评分看了《她比烟花寂寞》,也听过她拉的大提琴,很好奇。看看传记会给我什么吧。

评分送货快捷

评分看了《她比烟花寂寞》,也听过她拉的大提琴,很好奇。看看传记会给我什么吧。

评分喜欢杜普蕾的可以一看,传主朋友是作者,巴伦博伊姆认可,只会是中规中矩。

评分送货快捷

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![光影里的传奇:2018球星日历(足球巨星版) [Legends in football history: Calendar for year2018] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12271076/5a0bfb02N2e53b22d.jpg)