具体描述

内容简介

在不同的时代和地域,音乐如何记录、传递、表达爱情?旋律和歌词如何影响了人们去想象一种爱情?

继“文学中的爱情”和“绘画中的爱情”两个主题封面之后,今年的2月14日,我们想要和读者一起,尝试去了解“音乐中的爱情”。

内页插图

目录

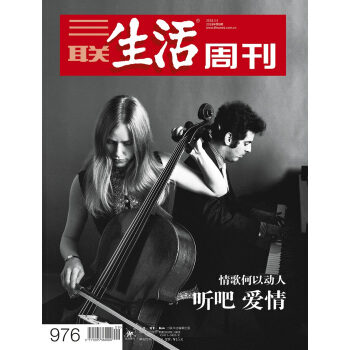

封面故事情歌何以动人

听吧 爱情

34 情歌三问

46 张信哲:告别“情歌王子”

52 方大同:爱一个人,或许要慷慨

56 周云蓬:恨情歌

58 叶倩文:但留情义

62 恋爱范本

68 杜普雷的秋日悲歌

74 玛丽亚·卡拉斯:为艺术,为爱情

78 为什么导演偏爱“乡村骑士”间奏曲?

82 詹尼斯·乔普林:亲爱的为什么一切会变成这样?

88 帕蒂·史密斯:一场不明之火

94 泰勒·斯威夫特:少女的爱情远去了

98 梅林茂:只有一件事,就是爱情

社会

104 调查:行唐故郡遗址:“掘出来”的古墓

经济

102 市场分析:银行股为何强势上涨?

文化

112 专题:狗从哪里来?——关于动物的“知识考古学”

124 专题:黑夜骑士

127 专题:“雅克·路”的困惑

128 专题:人狗情未了

132 专题:老狗阿义

134 专题:狗之书

136 吃喝玩乐:台南小吃:“富贵甜”催生“幸福肥”

专栏

16 邢海洋:人民币升值的基础何在?

148 苗千:茫茫银河

151 袁越:狗改不了的习惯

152 卜键:D一支哥萨克匪帮

154 张斌:1亿加背后隐隐的焦虑

155 宋晓军:俄罗斯把“宝”押在了伊朗一边?

156 朱伟:格非:文学的邀约(5)

158 朱德庸:大家都有病

环球要刊速览

读者来信

天下

理财与消费

好消息·坏消息

声音

生活圆桌

好东西

个人问题

精彩书摘

《情歌三问》同样是失恋的人听的歌,方文山的《菊花台》就能将缱绻离别、挣扎纠结描述得美丽如诗。“菊花残,满地伤,你的笑容已泛黄,花落人断肠我心事静静躺。”倘若听者的失落,可以用一种美来呈现,那么他的伤悲似乎也可以笑中带泪。陈奕迅的《好久不见》,则拥有一种传递信息的能力。“不再去说从前,只是寒暄,对你说一句,只是说一句:好久不见。”也许听者并不知道怎么说出口,但通过播放这首歌,陈奕迅就可以帮他表达积压多年的思念和抱歉。

由此看来,在悲伤的时候听情歌,可以让听者知道自己并不孤单,有人了解他。这些情歌代替听者的心和嘴,痛心却精辟地描述听者的过去,并帮他说了一些他一直想说的话,这都会让人感觉好受很多。

《张信哲 告别“情歌王子”》

八九十年代是滚石的黄金期,也是华语唱片的黄金期,歌手一曲成名后就会得到大把机会,所有优质的作者资源和制作资源都会向你涌来,当时的张信哲就得到了这样的机会。

他很快发行了首张专辑《说谎》。之所以取名《说谎》,是因为当时的专辑企划认为,一个单纯的大学生形象,与“说谎者”的概念挂在一起,会有种惹人关注的反差感。

《说谎》的主题是爱情,但在那张专辑里,张信哲的形象还是单纯的大学生,曲风也偏向当时的台湾校园民谣。“大家都在摸索,没有清晰的方向,真正找到情歌这条路,其实还是在我退伍之后。”张信哲说。

《方大同 爱一个人,或许要慷慨》

在方大同的作品里,爱情并不是zui重要的那个母题,只是诸多人生感悟中的一个部分,他也写反战、友情、亲情、自我认知、社会问题,还有新单曲中的童年追梦。不论是哪首都渗透着他的灵魂和信仰,基本上所有的歌都概括在“大同世界”这个思想里。

方大同说:“千万不要低估了音乐的影响力。尤其是我们现在做音乐,更能感受到音乐的效力。”他希望自己的情歌不只是“陪伴着你度过”,而是有“正面推动力”的影响。他也不认为一首情歌可以打遍天下,影响到所有人。“不同的人在不同的生活阶段,对感情的认知都不同,对情歌的需要当然也不同。可能在这一个人生阶段对某一首歌完全没感觉,过几年反而又会去反复听那首歌,刚好在那个时候,这首歌与他的生活产生了一个连接。”

《杜普雷的秋日悲歌》

杜普雷又何尝不是如此?初见面时以琴音传递爱慕,新婚后与丈夫一道参与筹备伦敦南岸夏季音乐节,邀请犹太音乐家合作演出舒伯特的弦乐五重奏《鳟鱼》,甚至亲往第三次中东战争现场、冒着生命危险为兵士演奏。再后来呢?杜普雷患病,退出舞台,与丈夫失和,婚姻触礁,人生急转直下,落入无可逆转的悲剧宿命中。她本可以放弃抵抗,退隐幕后,默默做明星音乐家丈夫身旁的配角,但她并没有那样做,因为她深知,如果放弃音乐,自己将一无所有。故此,即便在那些饱受病痛折磨的日子里,她仍然没有放弃重新登台的渴望。

“谁知道呢,说不定某天早上起来,我发现自己又可以如常演奏了。”

……

用户评价

我很难用一两句话来概括这本书的全部内容,因为它涉及的广度实在太大了。但如果非要选一个最让我触动的方面,那一定是作者在探讨社会转型期中个体精神困境时所展现出的那种深切的关怀。他用一种近乎诗意的语言,描绘了现代人在快速变化的世界中所感受到的迷茫、焦虑与孤独。但这种描绘并非是纯粹的悲观,而是蕴含着一种对人性韧性的信任,以及对未来希望的呼唤。我记得有一段关于“连接”的论述,作者深刻地指出,在这个看似高度互联的时代,许多人反而体验到更深层次的疏离。他探讨了各种“连接”的本质,以及如何才能建立真正有意义的人际关系。这种思考让我反思自己与周围人的互动模式,以及我在社交媒体上所投入的时间和精力,是否真的换来了我渴望的温暖和归属感。

评分这本书初拿到手,就被它沉甸甸的质感和封面设计所吸引。那是一种经过深思熟虑的、不落俗套的美感,仿佛能预示着里面内容的厚重与独到。翻开第一页,我就被一种叙事的方式深深地吸引住了。它不是那种直白的、一眼就能看穿的逻辑推演,也不是那种故弄玄虚的故作高深。作者以一种非常巧妙的方式,将看似零散的观察和思考串联起来,仿佛在编织一张巨大的网,网罗了当下社会生活的方方面面。我特别喜欢其中关于个体与群体关系的探讨,作者并没有简单地将两者对立起来,而是深入分析了它们之间错综复杂的互动和相互塑造。他用大量的现实案例,细致地剖析了在信息爆炸的时代,个体是如何在庞大的社会结构中寻找定位,又是如何被群体意识所影响和改变的。这种分析既有宏观的视野,又不失微观的细腻,让人读来既能感受到一种智识上的启迪,又能体会到一种情感上的共鸣。

评分让我由衷赞叹的是,作者在书中展现出的那种独立思考的精神。他敢于挑战流行的观点,敢于提出自己的疑问,并且能够以扎实的论据来支撑自己的论点。在读到关于“社交媒体的算法”的章节时,我深切地体会到了这一点。作者并没有人云亦云地批判算法,而是深入浅出地解释了算法的工作原理,以及它如何在潜移默化中影响我们的信息获取和价值判断。他提醒我们,算法并非绝对的中立,背后可能隐藏着商业利益和社会意图。这种深入的剖析,让我对我们日常接触的信息有了更清醒的认识。

评分让我印象深刻的还有作者对当下城市生活变迁的敏锐洞察。他笔下的城市,不再是钢筋水泥的冰冷集合,而是充满了生命力与疏离感交织的复杂有机体。我尤其记住了他对于“慢生活”与“快节奏”的辩证思考,以及这种矛盾如何在现代都市人的内心深处激起阵阵涟漪。他并没有简单地赞美或批判某一种生活方式,而是呈现了一种更为 nuanced 的图景,让我们看到每一种选择背后都有其必然的逻辑和代价。其中对于消费主义的剖析也相当到位,作者并没有止步于表面上的批判,而是深入挖掘了其背后的心理机制和社会根源,让我们重新审视自己与物质的关系,以及这种关系如何悄无声息地塑造着我们的身份认同。读到这部分时,我多次停下来,陷入沉思,反思自己日常的消费行为,以及它们是否真的能够带来我所追求的幸福感。

评分这本书的语言风格也给我留下了深刻的印象。它既有新闻报道的客观严谨,又不失文学作品的感染力和想象力。作者在遣词造句上颇具匠心,常常能用最简洁的文字,勾勒出最生动的画面,或者揭示出最深刻的道理。我尤其喜欢他对于一些社会现象的精准描述,那种“一眼看穿”的洞察力,让人拍案叫绝。比如,在谈论“情绪价值”这个概念时,作者就用了一种非常贴切的比喻,将这种抽象的概念形象化,让我们能更好地理解其在人际交往中的重要性。此外,他对一些历史事件的旁征博引,也为他的论述增添了厚重感和说服力,让我感觉这本书不仅仅是一时的观点汇集,更是经过深思熟虑、有根基的思考。

评分让我感到惊喜的是,这本书并没有停留在对现实问题的描绘和批判,而是进一步提出了对未来的思考和展望。作者并没有给出明确的答案,但他所提出的问题,以及他引导我们思考的方向,都充满了启发性。我特别欣赏他对于科技发展与人文关怀之间关系的探讨,他认为技术的发展不应该以牺牲人的尊严和情感为代价,而是应该服务于人的全面发展。这种前瞻性的思考,对于我们这个正处于科技飞速发展时代的读者来说,具有重要的现实意义。我读到关于“人工智能伦理”的部分时,更是觉得醍醐灌顶,作者提醒我们要警惕技术可能带来的潜在风险,并呼吁我们提前思考应对之策。

评分总而言之,这本书给我带来了非常丰富和深刻的阅读体验。它不仅仅是一本提供信息的读物,更是一本能够引发深度思考、触动内心世界的作品。作者在处理“集体记忆”和“个体经验”的关系时,展现出的那种洞察力,让我久久不能忘怀。他探讨了历史是如何被书写和传承的,以及个体经验如何在宏大的历史叙事中被塑造和影响。我从中学到了如何更批判性地看待历史事件,以及如何从个人的视角去理解更宏大的社会变迁。这本书的每一个章节都像一颗颗珍珠,串联起来,形成了一幅关于当下中国社会生活的精美画卷。

评分这本书还有一个令人称赞的特点,就是其多角度的叙事方式。它不是单线推进,而是如同一个万花筒,从不同的侧面、不同的视角去审视同一个议题。我特别欣赏作者在处理一些具有争议性的话题时,所展现出的那种审慎和平衡。他不会轻易地站队,也不会急于下定论,而是循循善诱地引导读者去思考,去辨析。其中关于信息茧房的论述,让我受益匪浅。作者通过生动的例子,揭示了我们在信息获取过程中所面临的挑战,以及这种挑战可能带来的认知固化和社会隔阂。他没有提供简单的解决方案,而是鼓励读者保持批判性思维,主动去打破信息壁垒,去接触和理解与自己不同的观点。这是一种非常负责任的写作态度,也是一个真正有思想的作者所应有的品质。

评分这本书最吸引我的地方,在于它所传递出的那种人文关怀和对现实生活的深刻理解。作者在描写个体命运时,常常能触及到最柔软的心灵。他没有回避生活中的阴影和困境,但他在展现这些的同时,也始终保持着对人性的信任和对美好生活的向往。我记得在读到关于“中年危机”的章节时,作者并没有将其描绘成一种绝望的境地,而是将其视为一种重新审视人生、寻求突破的契机。他用一种温暖而有力量的笔触,鼓励读者在面对生活中的挑战时,保持积极的心态,寻找属于自己的出路。

评分在阅读过程中,我时常会停下来,在书页上做标记,或者拿出笔记本写下自己的想法。这本书就像一个思想的催化剂,它不断地激发我内心的思考,让我从不同的角度去审视我所熟悉的世界。作者在处理一些社会结构性问题时,展现出的那种理性而深刻的分析,让我印象深刻。他并没有简单地归咎于某个群体或某个原因,而是深入剖析了各种力量的相互作用,以及这些作用如何最终导致了某些社会现象的出现。我尤其喜欢他对“信息过载”和“注意力稀缺”这两个概念的深入探讨,他精准地指出了现代人在信息洪流中面临的困境,以及这种困境如何影响我们的思维方式和决策能力。

评分不错

评分不错

评分不错内容丰富翔实值得一看够买

评分很好的杂志

评分每年一期的爱情专题,收起来~

评分质量不错,值得购买,下次再光顾。

评分很好的杂志

评分此用户未填写评价内容

评分不错内容丰富翔实值得一看够买

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有