具体描述

编辑推荐

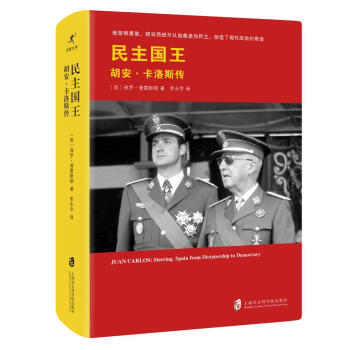

作者保罗·普雷斯顿是当今世界西班牙历史研究方面的*威学者,本书翔实生动,既展现了胡安·卡洛斯精彩的一生,也描绘了现代西班牙波澜壮阔的政治转型历程。

内容简介

西班牙从独裁平稳过渡到民主,这一过程被称为20世纪的政治奇迹。缔造这一奇迹的*关键人物是国王胡安·卡洛斯一世。自出生起,胡安·卡洛斯便背负着王室和国家的重任,父亲唐·胡安希望他献身于君主制,独裁者佛朗哥则力图将他培养成独裁统治的接班人。胡安·卡洛斯立志投身西班牙的民主事业,做人民的国王。他在佛朗哥的阴影下忍辱负重,委曲求全,暗中积蓄力量,为将来的民主改革做准备。他继位后,努力平衡各方政治力量,安抚左派,使共产党合法化,并组织大选;同时竭力减少恐怖主义组织袭击的不良后果。他挺身而出粉碎了1981年未遂军事政变,挽救了西班牙的民主事业。

《民主国王:胡安·卡洛斯传》是由世界著名西班牙历史研究学者撰写的*威传记。作者生动描绘了处在政治阴谋和权力斗争漩涡中的卡洛斯在推动民主的过程中,做出的巨大的牺牲,表现出的勇气和智慧。本书也得到了国王本人的认可。

作者简介

作者:〔英〕保罗·普雷斯顿(Paul Preston)

英国二等勋爵(CBE),历史学家,国际西班牙历史研究的领军人物,伦敦经济学院(LSE)西班牙研究首席教授。他研究西班牙历史长达三十多年,著述宏富。因其卓越的学术研究,获得很多荣誉,包括大英帝国勋章,伊莎贝拉女王勋章,塞缪尔·约翰逊奖(享有盛誉的非虚构类写作奖)等。主要著作:《西班牙大屠杀》《西班牙内战》《佛朗哥传》《民主的胜利》等。

译者:李永学

启蒙编译所签约译者,利物浦大学博士,科学家、翻译家。已出版译著《旅程:布莱尔回忆录》《无言的宇宙》《大雾霾》《民主的胜利》《拼实业》等。

精彩书评

名人推荐:

感谢保罗·普雷斯顿教授,您用这本书把我的生命还给了我。

——胡安·卡洛斯一世

媒体推荐:

这本由受人尊敬的历史学家撰写的传记,无意窥探王室风流韵事,它真正要探究的是现代西班牙从佛朗哥独裁统治向民主制过渡的进程,以及在这个过程中,国王胡安·卡洛斯所发挥的关键作用。

——《华盛顿邮报》

这是一部非常罕见的传记,既有严谨的学术性,又有摄人心魄的情节。在王朝斗争、政治阴谋和媒体炒作的中心,站着一个孤独的人——国王胡安·卡洛斯。

——《经济学人》

西班牙国王胡安·卡洛斯是一个英雄。他让君主制在西班牙的政治和国民生活中占据非常重要的地位。这本传记严谨、全面,语言生动,不仅对胡安·卡洛斯本人进行了细致的描绘,而且对现代西班牙历史进行了深刻的研究。

——《书单杂志》

在众多关于西班牙国王胡安·卡洛斯的传记中,普雷斯顿教授的这本是*好的。

——《卫报》

普雷斯顿用高超的技巧再现了真实的悬念……读起来就像在看谍战片。

——《星期日时报》

胡安·卡洛斯废除了他所继承的独裁政权,为自由选举铺平了道路……保罗·普雷斯顿的叙述再现了这段扣人心弦的历史。

——《泰晤士报文学副刊》

目录

第一章 求索失落的王冠(1931—1948) / 1

第二章 惨遭舍弃的马前卒(1949—1955) / 46

第三章 一个年轻士兵的磨难(1955—1960) / 83

第四章 监视下的生活(1960—1966) / 128

第五章 胜利在望(1967—1969) / 177

第六章 备受怀疑(1969—1974) / 217

第七章 接掌大权(1974—1976) / 263

第八章 惊天豪赌(1976—1977) / 309

第九章 更大的责任,更小的权力:王权和政变倾向(1977—1980) / 344

第十章 为民主而战(1980—1981) / 382

第十一章 在成功的长影之下(1981—2002) / 420

参考文献 / 447

注释 / 465

索引 / 515

精彩书摘

第四章 监视下的生活(1960—1966)

…………

托尔夸托·费尔南德斯-米兰达的强大智力和不动声色的幽默感很快便吸引了王子。每天,在王子去马德里上课之前,费尔南德斯-米兰达都会来到阿里瓦石室给他上政治课。开始的时候,习惯于毫无生气的西班牙式机械学习的王子感到十分困惑,因为费尔南德斯-米兰达没有给他带任何书来。当被告知他不需要书本的时候,王子感到不安。费尔南德斯-米兰达是这样说的:“殿下必须通过听和观察您周围的事物来进行学习。”费尔南德斯-米兰达很清楚,王子总有一天需要独立处理事务,因此他鼓励胡安·卡洛斯独立思考。在后来的生活中,胡安·卡洛斯将会无限感激这种教学方法,但在当时这让他感到相当困苦。当他们开始谈到他作为国王需要做的一切事情的时候,他问费尔南德斯-米兰达:“我怎样才能知道所有这一切呢?谁会帮助我?”“没有谁能帮你,”他那位无情的教师回答,“你将不得不像个空中飞人表演者那样行动,而且连安全网都没有。”托尔夸托·费尔南德斯-米兰达教导胡安·卡洛斯要耐心、沉静,不要轻信表面现象。在佛朗哥主义政治的无情和冷酷中,这些是关键的生存技巧。

费尔南德斯-米兰达强调辩论和讨论的价值,不看重正式学习和考试。听说了这些情况之后,佛朗哥命令王子的这个或那个副官在他上课的时候到场旁听。副官中官阶最高的是蒙德哈尔侯爵尼古拉斯·科托内尔,他从胡安·卡洛斯中学时代起就是他的副官。费尔南德斯-米兰达告诉侯爵,一位军官在场的目的是要“让亲王殿下和我不要谈论政治”。对托尔夸托的授课方式,蒙德哈尔侯爵不反对,但他的同事阿方索·阿马达中校却不喜欢,因为他对学生提出的问题不予解答。王子接受了费尔南德斯-米兰达,把他作为自己的良师益友。后来,佛朗哥为了保证他的政权不会改变颜色而设计了困死胡安·卡洛斯的宪法桎梏。在摆脱这一桎梏的过程中,费尔南德斯-米兰达是一位具有关键性影响的人物。在这个时期,胡安·卡洛斯还结识了西班牙最终向民主过渡的另一位重要人物。他就是海军将领路易斯·卡雷罗·布兰科的合作者劳雷亚诺·洛佩斯·罗多。王子去听他的行政法研究生课程。他们之间的关系十分融洽,胡安·卡洛斯经常能够表现出波旁家族的特点,即亲切、和蔼、平易近人,这让他能够获得周围人对他的忠诚。

1960年10月19日,当胡安·卡洛斯在蒙德哈尔侯爵和一位警方保镖的陪同下第一次走进马德里大学法律系的时候,他面对的是一伙吵吵闹闹的暴徒。拥戴卡洛斯王位诉求者的学生们高呼口号“打倒白痴王子!”“哈维尔王万岁!”和“滚回埃什托里尔去!”。听说了这一情况的赛恩斯·罗德里格斯给在马德里的西班牙君主主义者大学青年运动的领袖路易斯·马里亚·安松挂电话,请他出手组织反制。安松想办法与社会主义者、共产主义者甚至长枪党人达成了一项协议。尽管他们谁都不倾向于支持胡安·卡洛斯,但他们都不准备容忍拥戴卡洛斯王位诉求者的闹剧。153胡安·卡洛斯本人表现得相当沉着,他冷静地阻止了热切希望报复的支持者,并凭借自身的亲和力缓解了双方剑拔弩张的紧张局势。佛朗哥犹豫再三,没有命令强硬的内务部部长卡米洛·阿隆索·维加将军(General Camilo Alonso Vega)和“运动”总书记何塞·索利斯出动人马结束这次骚乱。大学校长前来干预,以开除那些拥戴卡洛斯王位诉求者的人相威胁,恢复了秩序。胡安·卡洛斯最终很得学生们拥戴,因为他的从容态度令人心安,而且他能够在酒吧或者走廊里与其他学生聊天,让学生们觉得他是他们中的一员。人们曾听到有人发出了赞赏的呼喊:“大家快来看这家伙!他抽的是塞尔塔(Celtas)!”塞尔塔指的是一种便宜、辛辣但广受大众喜欢的黑色香烟。

有人在更宽泛的意义上对胡安·卡洛斯表示了敌意,胡安·卡洛斯在大学中的遭遇只不过是这种情况的一种表现。1961年5月15日,卡洛斯王位诉求拥戴者在纳瓦拉的蒙特胡拉(Montejurra in Navarre)召开一年一度的集会,五万名与会者为唐·哈维尔·德波旁·帕尔马和他的儿子欢呼。很明显,胡安·卡洛斯将不可避免地被推举为王位继承人,有人精心策划了一个破坏计划,而这只不过是其中的一个部分而已。政府圈子内部的一个公开秘密便是,根据何塞·索利斯的指示,“运动”的行政管理机构对唐·乌戈提供经济资助。当一名位高权重的胡安·卡洛斯支持者对此提出异议时,索利斯回答说:“我们必须保持各种不同选项同时存在,这样做才能对佛朗哥有帮助。”

在此期间,王子对女孩子的兴趣比对他本人的大学教育更大。奥尔格西娜·迪罗比兰特后来声称,在与胡安·卡洛斯分离一年之后,他们又于1960年在罗马发生了最后一次一夜情。他们在酒店里度过了一夜,第二天早上胡安·卡洛斯告诉她,他已经与希腊公主索菲娅订婚,将走入婚姻殿堂。他们友好地结束了这段露水情缘。他似乎又重新对玛丽亚·加布里埃拉·迪萨沃亚发生了兴趣。1960年7月,在维滕贝格公国继承人的结婚典礼上,玛丽亚·加布里埃拉是胡安·卡洛斯的舞伴,而且她还陪伴他出席了当年晚些时候在罗马举行的奥运会。1960年10月中旬传出了埃什托里尔即将宣布订婚消息的传闻。但到了11月还没有新消息,新任英国大使乔治·拉布谢尔爵士(Sir George Labouchere)向弗里亚斯公爵问到此事,但被告知:“至少现阶段还不会公布有关此事的新消息。”事实上,考虑到意大利流亡皇族的危险境地,唐·胡安最亲近的幕僚认为这一婚姻是不合适的。有鉴于此,胡安·卡洛斯受到了巨大的压力,被要求与她断绝关系。最后他屈从于压力,放弃了玛丽亚·加布里埃拉,而给外交使团和新闻界的借口却是她过于世故。事实上,这肯定是他为了他父亲的利益而委曲求全的又一个例子。尽管胡安·卡洛斯与玛丽亚·加布里埃拉之间的关系没有结果,但后来据说她曾为他生下了一个私生女。

胡安·卡洛斯与索菲娅初次见面是在1954年,但这次会见不重要,当时他们都是十几岁的孩子,与许多欧洲皇室成员一起乘船游览希腊群岛。那次旅游是希腊王后弗雷德里卡安排的,目的是振兴希腊的旅游业。用唐娜·玛丽亚·德拉梅塞德斯的话来说,这次旅游的组织带有“普鲁士人的高效率”。在此之后,他们又于1958年7月在斯图加特附近的阿尔特豪森城堡(Castle of Althausen)相逢,这一次是出席维滕贝格公爵的女儿的结婚典礼。22岁的王子在这次仪式上开始注意到了年轻的公主。看上去,他们之间的这段关系于1960年9月在那不勒斯迅速升温。索菲娅的弟弟康斯坦丁(Constantine)是希腊奥运会帆船队的成员。当时西班牙与希腊的皇家成员住在同一家酒店中,胡安·卡洛斯曾与索菲娅有过交集。许多年后,索菲娅回忆起当时的一段交集,似乎说明他们当时便有某种程度的亲密关系,或者至少有些眉来眼去。当时胡安·卡洛斯留了一撮小胡子,索菲娅对他说:“你那撮烂胡子我一点儿都不喜欢。”他回答说:“真的?我现在拿它一点儿办法都没有。”她拉着他的手说:“你没办法?嘿,我有办法。跟我来。”她领他走进洗手间,让他坐下,把一条毛巾围在他脖子上,然后把那撮小胡子剃掉了。回到葡萄牙后,胡安·卡洛斯告诉他的葡萄牙朋友贝尔纳多·阿诺索,说他俩现在是情人(novios)了。当唐·胡安一家受邀在科孚岛(Corfu)与希腊皇室共度1960年圣诞时,他们之间的关系得到了进一步发展。

但只是到了1961年6月,在肯特公爵(Duke of Kent)与凯瑟琳·沃斯利女士(Lady Katherine Worsley)的婚礼上,胡安·卡洛斯才公开对索菲娅表示了爱意。然而很清楚的是,他们之间的相互吸引一直可以回溯到他们过去的邂逅。许多年后,索菲娅承认:“我们过去就有过一两件难忘的往事。”6月8日,在威斯敏斯特大教堂举行的婚礼上,胡安·卡洛斯陪伴索菲娅。然而,有人认为,这一情况显然是维多利亚·尤金妮亚王后和希腊的弗雷德里卡王后对蒙巴顿勋爵施加了影响的结果。“我们俩单独在一起,双方父母都不在那里。我们实际上是在伦敦订婚的。”这层关系似乎源于心心相印的真实感情,而不是出于王朝的政治利益。

然而好事多磨,要让这层关系发展到婚姻的殿堂,他们还需要越过层层障碍。首先是严峻的语言障碍。据胡安·卡洛斯后来解释,与索菲娅最初的关系就像在“打哑谜”。他不会讲希腊语,她也不会讲西班牙语。他的法语、意大利语和葡萄牙语都说得很好。她则因为自己的母亲以及在德国受的中学教育而能说流利的德语。他们之间的唯一共同语言是英语。虽说她能说一口流利的地道英语,但他那时英语还不算好。她的父亲从1924年到1935年曾流亡英格兰,而她是由一位苏格兰保姆希拉·麦克奈尔(Sheila MacNair)带大的。她全家都曾在第二次世界大战期间流亡南非。然而,他们逐步克服了语言问题,因为索菲娅学习了西班牙语,而胡安·卡洛斯提高了他的英语。此后,他俩在家里便交替使用这两种语言。然而,情况对他们的孩子们则不同了。这时,他们的父亲对他们说西班牙语,而索菲娅则对他们说英语和她的母语——德语。一个更大的障碍是,事实上,胡安·卡洛斯并不是索菲娅最理想的婚姻伴侣。她是一位当政君主的女儿,而西班牙王子只不过是一个国家的空置王位的有争议继承人;在这个国家里,君主制本身尚且前途未卜;或许更重要的是他们之间存在宗教差异。

正如索菲娅本人后来解释的那样:“我的父母从来没有设想过我加入西班牙王室的可能性。我们两国之间存在着宗教差异,分别是罗马天主教与希腊东正教。”胡安·卡洛斯非常清楚地知道,索菲娅不是罗马天主教徒这一事实无疑将会受到“运动”报纸的大肆攻击。

然而,在其他方面,索菲娅却是他的妻子的理想人选。当时的希腊皇室似乎牢固地占据着王位,而且,索菲娅具有许多让伴侣珍视的美德。她长相甜美诱人,具有很高的文化素养,同时还相当清纯羞涩、谦虚朴实。此外,她还具有清教徒倾向,对此王子非常赞赏。据说,在他们参加肯特公爵的婚礼而在伦敦逗留期间,胡安·卡洛斯对一件细节小事留下了深刻印象,这很有可能是他们之间关系发展的催化剂。一天晚上,出席婚礼的几位较为年轻的宾客决定前往一家著名餐厅吃晚饭,胡安·卡洛斯和索菲娅也参加了。晚餐结束之际有一项表演,据说,节目是脱衣舞表演。索菲娅意识到这一点后决定离开这家餐馆,受到她的这一姿态感染的胡安·卡洛斯也陪同她一起离开,返回克拉里奇酒店(Claridges)。许多年后,索菲娅否认这一点,说她离开那家餐馆是因为已经很晚了,而胡安·卡洛斯陪伴她回去是因为他们都住在同一家酒店。

当索菲娅于1954年第一次遇到胡安·卡洛斯的时候,她所看到的是一个“浮躁、快乐、爱开玩笑、有趣……而且有点儿像个小流氓的男孩”;现在与她相遇的则是“一个沉默寡言的男子。他脸上时而会闪过忧郁之色。他会突然陷入阴郁的沉默,哪怕前一刻还在畅快地欢笑,还在嬉闹玩耍,还在开黄色玩笑,还在伦敦的出租车上穿着晚礼服吃西瓜”。她很快就意识到,他心中还揣着失去弟弟阿方西托的痛苦,他的悲伤似乎也是他的日常生活的一种症状;在这种生活中,他作为一个男人完全是孤独的,而与此同时,他作为一个王子却处处被人簇拥。

他们之间的相互吸引让索菲娅的弟弟康斯坦丁王子发现了,并给他在雅典的父母挂电话,宣布了这一爆炸性新闻。希腊的保罗王一世和弗雷德里卡王后听说他们的女儿十分欣喜地接受了西班牙王子的殷勤陪伴,这个消息“让我们既高兴又惊骇”。弗雷德里卡王后特别高兴,因为胡安·卡洛斯“非常英俊潇洒。他生着一头卷发,这让他自己感到恼火,但让像我这种年纪的妇人特别喜欢。他有着深色的眼睛和长长的睫毛。他身材高大,很有运动天赋,非常迷人。但最为重要的是,他很有智慧,具有现代思想,而且善良、讨人喜欢。他对自己身为西班牙人极为骄傲,并且有着足够的理解力和睿智去原谅其他人的冒犯和过失”。然而,她也对必定会出现的宗教问题感到棘手。她写道:“在他们能够结婚之前,人们将会对这个相对不那么重要的主题进行大规模的讨论。”

前言/序言

致谢

本书准备时间颇长。在我思考、研究和写作此书的几年中,很多人都愿意向我讲述他们的经历,我从中获益匪浅。下列各位曾以不同的方式在本书的各个方面给我以启示,谨在此表达谢意:

阿方索·阿马达·科明

阿尔韦托·阿萨·阿里亚斯

安娜·巴列特博

卡洛斯·布兰科·埃斯科拉

拉斐尔·卡尔沃·塞雷尔

圣地亚哥·卡里略

希腊前国王康斯坦丁陛下

安东尼奥·埃洛萨

法维安·埃斯塔佩

萨比诺·费尔南德斯·坎波斯

安东尼奥·丰坦

费利佩·冈萨雷斯

尼古拉斯·戈登-伦诺克斯

乔·海恩斯

劳雷亚诺·洛佩斯·罗多

鲁道弗·马丁·比利亚

弗朗西斯科·何塞·马扬斯

格雷戈里奥·佩塞斯-巴尔瓦

米格尔·普里莫·德里韦拉-乌尔基霍

何塞·华金·普伊赫·德拉贝拉卡萨

米克尔·罗加

安娜·罗梅罗

豪尔赫·森普伦

viii纳尔奇斯·塞拉

赫伯特·斯宾塞

何塞·乌特雷拉·莫利纳

欧亨尼奥·维加斯·拉塔皮

我还要向三位朋友,杰拉德·豪森、马里亚诺·桑斯·冈萨雷斯,以及肖恩·特赫多尔·帕劳致以诚挚的谢意。在我寻找某些必要文献时,他们向我提供了至关重要的帮助。

我在与众多朋友的对话中获益良多,他们体贴地让我同他们讨论想法并进行解释。就这一点而言,我要感谢路易斯·阿斯纳尔、尼古拉斯·贝尔蒙特、拉斐尔·博拉斯、费尔南多·科卡·巴尼奥、米格尔·多尔斯、西拉夫·埃尔伍德、弗朗西斯科·埃斯皮诺萨·马埃斯特雷、海伦·格雷厄姆、安杰拉·杰克逊、费尔南多·塞拉诺·苏涅尔-波洛。我万分感激拉拉·伊斯拉,她给予我鼓励,还仔细阅读了草稿的各章内容;感谢乔森·盖索恩-哈迪对本书的风格及结构的点评;感谢加夫列尔·卡多纳,面对我在军事问题上无休止的追问,他幽默慷慨地作答;还有我的妻子加布丽埃勒,感谢她在心理问题上对我的帮助,以及在精神和智力方面对我始终如一的支持。

我还要向三位参与本书最后定稿工作的朋友致谢。他们是巴塞罗那的克里斯托瓦尔·佩拉、伦敦的菲利普·格温·琼斯,感谢他们迅速敏捷的编辑工作;以及玛格丽特·斯特德,感谢她在本书的文字编辑工作中的如炬目光和敏锐洞察。

本书献给我的朋友何塞·马里亚·科利·科明。从一开始就参与了本书的工作,我希望在全书结束的时候他能与我们同在。

用户评价

当我看到《民主国王:胡安·卡洛斯传》这本书名的时候,我脑海中立刻浮现出一种历史的厚重感和一种戏剧性的张力。我能想象,作者一定花费了大量的时间和精力,去搜集和梳理那些关于这位西班牙国王的丰富资料。这本书,在我看来,不仅仅是一本简单的传记,它更像是对一个国家转型时期的一个深度剖析,而胡安·卡洛斯,无疑是那个转型时期最重要的见证者和推动者。我迫切地想知道,在那段关键的历史时期,他究竟是如何在强大的既有势力和民众对民主的渴望之间,找到平衡点的?他又是如何凭借自己的智慧和勇气,成功地引导西班牙走向民主的?这本书,我想,会让我看到一个更加全面、更加立体的胡安·卡洛斯,一个不仅仅是国家元首,更是一位在历史关键时刻,做出重大抉择,并承担相应责任的伟大的领导者。

评分这本《民主国王:胡安·卡洛斯传》给我的感觉,就像是在一个古老而充满故事的城堡里,发现了一张泛黄的地图。这张地图不直接标注宝藏的位置,但它指引着一条充满未知与惊喜的探索之路。我能想象,作者一定花了很多心思去研究那些被尘封的历史资料,去挖掘那些不为人知的细节。这本书,我想,不只是关于一位国王的生平,更是关于他在历史的关键时刻,如何成为那个“民主”的催化剂。他是否曾面临过巨大的个人牺牲?他是否在两难的抉择中,有过一丝的犹豫?我脑海中闪过无数的画面:深夜的御书房里,灯火通明,国王在思考;公开场合上,他神情自若,但内心却波涛汹涌。这本书,我相信,会让我看到一个更立体的胡安·卡洛斯,一个不仅仅是头衔的象征,更是一个有血有肉,有思想,有担当的领导者。它会让我思考,在历史的洪流中,个体的选择如何能产生如此深远的影响。

评分一直以来,我对西班牙的近现代史,尤其是佛朗哥之后的转型时期,都抱有浓厚的兴趣。总觉得那段历史充满了戏剧性,也承载着一个国家从独裁走向民主的沉重步伐。所以,当我在书店看到《民主国王:胡安·卡洛斯传》这本书时,内心的好奇心瞬间被点燃了。我拿起它,反复翻看封面和封底的简介,虽然没有直接提及书籍的具体内容,但我能感受到作者一定深入挖掘了这位西班牙国王在那个关键时期扮演的非凡角色。胡安·卡洛斯,这个名字本身就带着一种历史的厚重感,他是如何从一个被佛朗哥指定为继承人的年轻王子,一步步走向成为国家民主化的象征的?这其中必定充满了政治博弈、个人抉择,以及无数个不眠之夜的思考。我脑海中构思着,这本书会不会细致地描绘他与政治人物的周旋,他如何化解危机,又如何在关键时刻做出影响国家命运的决定?我对书中可能呈现的那些权力斗争的细节,以及他个人情感和内心世界的挣扎,都充满了期待。这本书,仿佛是一扇通往历史深处的窗户,我迫不及待地想要透过它,去窥探那个时代的脉搏,去理解一位国王如何用他的行动,书写了西班牙现代史上的重要篇章。

评分翻阅这本《民主国王:胡安·卡洛斯传》的扉页,我脑海中浮现的不是具体的历史事件,而是那种身处时代洪流中的个体力量。我想象着,作者是如何捕捉到胡安·卡洛斯国王在那个动荡年代的独特魅力和历史使命感的。这本书,或许就像一部宏大的史诗,但它更聚焦于一位核心人物的命运轨迹。我很好奇,在那些权力斗争的暗流涌动中,他又是如何保持清醒,如何找到正确的方向?这本书是否会展现他与那些形形色色的政治家、军方强硬派,甚至是不容忽视的国际势力之间的复杂关系?我期待着,作者能够用生动的笔触,将那些抽象的历史概念,具象化为鲜活的人物故事,让我感受到那个时代西班牙人民对自由和民主的渴望,以及胡安·卡洛斯作为国家元首,在推动这一历史进程中所付出的努力和承担的压力。这不仅仅是一个国王的传记,更是一个国家转型的缩影,而他,无疑是那个时代最关键的定海神针。

评分我对《民主国王:胡安·卡洛斯传》这本书的期待,在于它能够深入探究历史的“为什么”和“如何”。我总觉得,像胡安·卡洛斯这样的人物,他的故事一定充满了复杂性和多面性。这本书,我想,会试图解开他成为“民主国王”这一历史角色的奥秘。我很好奇,在那个充满未知和挑战的时代,他内心深处真正的驱动力是什么?是责任感?是使命感?还是对国家未来的深切关怀?我相信,作者一定会在书中揭示那些不为人知的幕后故事,那些关于权力、关于妥协、关于智慧的较量。这本书,或许能让我看到,一个看似被动的继承人,如何主动承担起历史的重任,如何在风雨飘摇中,为西班牙的民主化进程铺平道路。它会让我思考,一个国家的转型,究竟需要怎样的领导者,又需要付出怎样的代价。

评分好!!!!!!!!!!!

评分到货准时,对服务很满意

评分送货很快,到货无破损,还有纸盒子包装,很好!

评分到货准时,对服务很满意

评分到货准时,对服务很满意

评分送货很快,到货无破损,还有纸盒子包装,很好!

评分好!!!!!!!!!!!

评分到货准时,对服务很满意

评分送货很快,到货无破损,还有纸盒子包装,很好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![林肯传(2018新版精装,完整全译本,与《卡内基自传》《富兰克林自传》《洛克菲勒自传》并称美国四大传记) [The Life of Abraham Lincoln] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12300942/5a6838f0N6e4429c5.jpg)

![改变摄影的摄影师 [Photography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12302029/5aa797f6Nba14342a.jpg)

![永不放弃:特朗普自述 [Never Give Up] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11903235/574666d0Nec18fc43.jpg)