具体描述

产品特色

编辑推荐

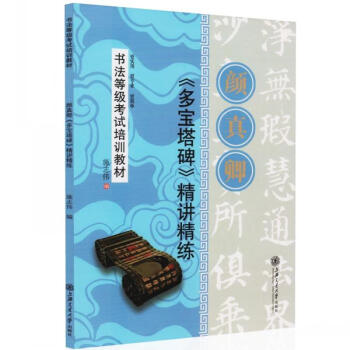

1、零基础书法教材

2、以笔法为核心,展开书法学习

3、在《经典碑帖笔法临析大全》基础上的改进,更实用、更精炼

4、学习隶书向楷书转化时代书法的通关教材

5、线装大开本实现了平面展示,解决了临习时胶装书因卷曲导致的字体变形问题

内容简介

现代人学习书法的困难是只能通过古人留下的作品复原古人书写的方法,即笔法。这个过程的准确与否决定了学习书法的效率以及能否掌握书法精华。《晋 好大王碑》是《经典碑帖临析教程》的丛书之一,是《大学书法教材系列》配套普及书法教材。这套丛书从历代数千种碑帖中选出50余种,每种碑帖独立成册,每册分为两章和附录:第一章针对每一种碑帖笔法进行深入细致的解析,包括单钩摹、双钩摹、临写训练和综合练习;第二章为书法作品创作样式举例;附录为学习书法的必要准备及有关常识。本书精华之处是书法家项长春以自己多年的艺术实践为基础,以自己独有的刻字经验感悟《晋 好大王碑》的笔法,清晰明确地解析汉字由隶入楷时代的笔法特征,并为后来人学习提供了经典教材。

作者简介

项长春, 尚臻堂主,青田县人。出生于1971年2月,中国书法家协会会员,清华大学美术学院王志安书法刻字艺术工作室指导老师,洪亮工作室研究型书法家,浙江省书法家协会刻字委员副秘书长,浙江省书法家协会刻字委员会青田创作基地主任,丽水市书法家协会主席团成员,丽水市书法家协会刻字委员会主任,丽水市第四批非物质文化遗产项目代表性传承人,青田县刻字协会主席,青田印社副社长,青田书法家协会副主席。作品数十次在国内外书法大展中入展并获奖。曾任浙江省书协刻字艺术展评委。

目录

前言

第一章 笔法解析与临............................................................. 1

一、摹与摹写的几种方法..............................................................1

二、临与临写的几种方法..............................................................2

第一节 点的形态与书写方法.........................................................4

一、圆点............................................................................4

二、方点............................................................................7

三、尖点............................................................................9

四、挑点...........................................................................14

五、有关点的综合练习...............................................................17

第二节 横的形态与书写方法........................................................19

一、直横...........................................................................19

二、燕尾横.........................................................................19

三、有关横的综合练习...............................................................24

第三节 竖的形态与书写方法........................................................26

一、尖尾竖.........................................................................26

二、回锋竖.........................................................................29

三、有关竖的综合习.................................................................31

第四节 撇的形态与书写方法........................................................33

一、回锋撇.........................................................................36

二、露锋撇.........................................................................38

三、折头撇.........................................................................41

四、有关撇的综合练习...............................................................42

第五节 捺的形态与书写方法........................................................42

一、平捺...........................................................................42

二、长捺...........................................................................45

三、短捺...........................................................................48

四、有关捺的综合练习...............................................................50

第六节 钩的形态与书写方法........................................................52

一、竖钩...........................................................................52

二、横钩...........................................................................55

三、横折钩.........................................................................58

四、捺钩...........................................................................62

五、竖弯钩.........................................................................65

六、弧弯钩.........................................................................67

五、有关钩的综合练习...............................................................69

第七节 挑的形态与书写方法........................................................71

一、挑画...........................................................................71

二、有关挑的综合练习...............................................................73

第八节 折的形态与书写方法........................................................75

一、圆折...........................................................................75

二、方折...........................................................................77

三、竖折..........................................................................80

四、有关折的综合练习..............................................................82

第二章 常用书法作品样式列举.....................................................85

一、中堂..........................................................................85

二、条幅..........................................................................87

三、斗方..........................................................................88

四、横幅..........................................................................89

五、对联..........................................................................90

六、扇面..........................................................................91

七、条屏..........................................................................92

八、手卷..........................................................................93

九、册页..........................................................................93

附录 必要准备及有关常识.........................................................95

一、笔墨纸砚的选择................................................................95

二、字帖的选择....................................................................96

三、执笔方法......................................................................96

四、执笔书写......................................................................97

五、书写方法......................................................................98

精彩书摘

《好大王碑》全称《广开土王境平安好大王碑》,坐落在吉林省集安县,碑西约200米处为好太王陵。好太王是东晋时期高句丽第十九代王,名安。记述朝鲜半岛三国新罗、百济、高句丽的官方正史的《三国史记》把他称为谈德(374年—413年或391年—412年),号永乐太王,谥号“国冈上广开土境平安好太王”。此碑是其子长寿王于东晋义熙十年(414年)为其父建立的记功碑,碑文叙述了高句丽建国的神话和谈德的战功。2此碑在清光绪年间(1880年前后)出土,碑体呈方柱型,由一块硕大的岩石略加雕凿而成,六米多高,底宽在一米五与两米之间,四面环刻碑文,共1775个字。据考为,每字大小在9—10厘米之间,字体在隶书与楷书之间。在字法上方整纯厚,结体恢弘;在笔法上气息内敛,平实稳正;在章法上布局严整,古朴肃穆。尤其是以篆书入隶,如锥画沙,而无波折顿挫,犹如天生质朴的人毫无取宠之心的本性书写。

《好大王碑》在书法史上以其鲜明的个性独树一帜,是中国书法由隶入楷的典型的书体。

……

用户评价

八、 理论与实践的完美结合 在我看来,一本优秀的书法教程,最重要的在于它能否将深奥的理论与具体的实践有效地结合起来。而《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》在这方面,无疑做到了极致的平衡。《好大王碑》作为晋代书法的重要代表,其笔法和结构都蕴含着丰富的理论价值,但如何将其转化为可操作的临摹技巧,却需要高超的编纂智慧。 教程在讲解笔法时,总是先给出精炼的理论阐述,然后立即用丰富的实例进行佐证,并辅以临摹指导。例如,在讲解“牵丝”时,教程不会仅仅用抽象的词汇来描述,而是会引用“好大王碑”中具体的字例,分析“牵丝”是如何在笔画之间产生的,以及它所起到的“连贯”、“贯气”的作用。接着,教程会给出临摹时需要注意的几个关键点,比如“笔锋的走向”、“墨量的控制”,以及“行笔的速度”。这种“理论先行,实践紧随”的模式,让我能够快速地理解理论,并 immediately(立即)地将其运用到实践中。 在结构分析方面,教程更是将“理论”转化为“图解”。它不仅仅是简单地将字形进行划分,而是通过箭头、线条、颜色等多种图示手段,清晰地展示了字形中笔画之间的“主次关系”、“呼应关系”以及“重心转移”的过程。我尤其欣赏教程中关于“重心”的讲解,它用图示的方式,清晰地标出了每一个字的重心落点,并分析了各个笔画是如何围绕重心进行分布和连接的。这种“图解式”的理论讲解,极大地降低了理解难度,让我这个对结构把握不佳的初学者,也能得心应手。 更令人称道的是,教程在每讲完一个字或一组字之后,都会给出“整体临习建议”。这些建议并非泛泛而谈,而是针对该字或该组字的特点,给出具体的临摹方法和需要注意的问题。例如,对于一个结构比较疏朗的字,教程可能会建议“要注意笔画之间的呼应,不要让字显得松散”;对于一个结构比较紧凑的字,教程则会提示“要注意笔画的避让,不要出现拥挤的现象”。这种“理论指导实践,实践印证理论”的良性循环,使得我在学习过程中,既能够深刻理解理论的精髓,又能够有效地提升临摹的质量。这本教程,真正地做到了将高深的理论“落地”,让学习者能够轻松地掌握“好大王碑”的精髓。

评分七、 细节至上,力求完美 在这个信息爆炸、追求效率的时代,能够看到一本如此注重细节、力求完美的书法教程,实属难得。这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》给我留下了极其深刻的印象,它就像一位严谨的工匠,在对待每一个笔画、每一个字形,都倾注了极致的用心。 我反复翻阅了教程中关于“点”的讲解。令人惊叹的是,即使是最简单的“点”,教程也将其细分为“左点”、“右点”、“上点”、“下点”,并且针对每一种点,都详细分析了其起笔的“方圆”、“藏露”,行笔的“疾徐”、“提按”,以及收笔的“回锋”或“露锋”。更绝的是,教程还配以大量的例字,清晰地展示了不同类型的点在实际应用中的形态差异。我之前从未意识到,一个简单的“点”竟然有如此多的变化和讲究。 在分析“折”画时,教程更是将“折”画的“转折”过程进行了分解。它并非简单地告诉我们“在此处拐弯”,而是详细讲解了“折”画的“方折”、“圆折”、“斜折”的区别,以及在转折时,如何通过“笔力”的调整,使“折”画显得既有力道又不生硬。教程中提供的示范图,几乎是将“折”画的运动轨迹用动态的图示呈现出来,让我能够直观地感受到笔锋在转折时的微妙变化。 对于字形的结构分析,教程更是将“细节”做到了极致。它不仅仅是划分字的上、中、下三部分,或者左、中、右三部分,而是更精细地分析了字形内部的“局部结构”。例如,在分析一个字的“部首”与“余部”的关系时,教程会详细讲解“部首”的笔画如何“支撑”或“呼应”“余部”的笔画,以及它们之间的“穿插”和“避让”关系。这种对“细节”的极致追求,使得教程的分析具有极强的指导性和可操作性。 整本书的印刷质量也堪称上乘,拓片的还原度极高,色彩过渡自然,细节清晰可见。即使是放大观察,也能清楚地看到笔画的飞白和墨色的浓淡变化。这种对“完美”的追求,贯穿于教程的每一个环节,从内容到形式,都体现了洪亮先生严谨的治学态度和对书法艺术的敬畏之心。这本教程,不仅仅是一本临摹的工具书,更是一部书法艺术的“精义解析”,它的“细节至上”,让我受益匪浅。

评分九、 视野开阔,格局宏大 在我看来,一本真正优秀的书法教材,绝不仅仅是停留在对某个碑帖的“临摹”和“分析”,它更应该能够为学习者打开一个更广阔的视野,提升一种宏大的艺术格局。而这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》,恰恰做到了这一点,它让我对书法艺术有了更深层次的理解和认识。 洪亮先生在解析“好大王碑”时,并没有将其孤立地看待,而是将其置于整个中国书法史的长河中进行考察。他会在讲解笔法时,会适时地将其与其他名家名帖进行对比,例如,会提及“好大王碑”的笔法与王献之、颜真卿等人的异同,从而帮助读者理解“好大王碑”在中国书法史上的独特价值和历史地位。这种“横向拓展”的视野,让我能够更加清晰地认识到,“好大王碑”的意义并非仅仅在于其本身的精美,更在于它在中国书法发展脉络中的“承前启后”的作用。 在对字形结构进行分析时,教程也展现了一种宏大的“章法”视野。它不仅仅关注单个字的结构,还会引导读者去思考,当多个字组合在一起形成一篇作品时,如何通过字的排列、墨色的浓淡、行气的贯通,来营造出整篇作品的“气韵”和“节奏”。我尤其欣赏教程中对“行气”的讲解,它并非简单地描述笔画的连贯,而是从整体上分析了作品中“势”的流动,以及笔画之间的“呼应”和“顾盼”是如何共同营造出一种“一气呵成”的艺术效果。 此外,教程还会穿插一些关于“书法美学”的探讨。它不仅仅是讲解“如何写”,更会引导读者去思考“为什么这样写美”。例如,在讲解笔画的“粗细变化”时,教程会将其与中国传统绘画中的“勾勒”、“皴擦”等技法联系起来,阐述笔画的粗细变化如何营造出作品的“立体感”和“空间感”。这种从“技术”上升到“美学”的讲解,极大地提升了我学习书法的“境界”。 这本书,让我明白,学习书法,不仅仅是练习手腕的技巧,更是培养一种整体的艺术观念和宏观的审美视野。它让我不再局限于单个字的临摹,而是能够从更广阔的视角去理解书法作品的整体美感。这本教程,绝对是那些渴望在书法艺术的道路上,获得更高层次提升的书友们的必读之作。

评分五、 循序渐进,化繁为简 作为一个从零开始学习书法的“小白”,我总是对各种高深的理论和复杂的技法感到望而却步。市面上很多书法教程,虽然内容翔实,但往往过于专业化,让我不知从何下手。然而,当我拿到这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》时,我却感受到了前所未有的轻松和自信。 这本书的编排设计,真正做到了“循序渐进,化繁为简”。教程首先从最基础的笔画开始,对每一个笔画的形态、起笔、行笔、收笔都进行了清晰的讲解。例如,对于“点”,教程没有简单地告诉我们点是圆的还是方的,而是分析了不同类型的点,如“垂露点”、“覆舟点”、“横点”等,并详细说明了它们的形态和在不同字中的应用。每一种点都配有清晰的示范图和简短的文字说明,让我这个初学者也能一目了然。 在掌握了基础笔画之后,教程便开始引导读者学习笔画的组合,也就是偏旁部首的写法。它并没有一口气将所有的偏旁部首都展示出来,而是根据“好大王碑”的特点,有选择性地讲解了其中最常用、最具有代表性的偏旁部首。例如,在讲解“口”字旁时,教程不仅展示了它的基本写法,还分析了它在不同字中的变形,以及如何与其他的笔画进行搭配。这种“由点到线,由线到面”的学习方式,让我感觉每一步都在扎实地前进。 最令我感到惊喜的是,教程在讲解复杂的字形结构时,并没有直接给出最终的成字,而是将复杂的字拆解成若干个相对简单的部分,然后逐个进行分析。例如,在学习一个结构比较紧凑的字时,教程会先分析这个字的“骨架”,再讲解如何填充“血肉”,最后再点缀“神韵”。这种“化繁为简”的方法,让我能够逐步理解字形的构成逻辑,而不是死记硬背。 我尤其喜欢教程中穿插的“小贴士”和“易错点提示”。这些小小的提醒,往往能解决我平时临摹时遇到的很多疑难杂症。例如,教程会提醒我,“这里的横画要稍稍向上倾斜,这样才能更好地承载上面的笔画”,或者“这个捺画不能太随意,要收得有力,才能与左边的笔画形成呼应”。这些细节的指导,让我感觉就像有一个经验丰富的老师在手把手地教我一样。这本教程,真正地为像我这样的初学者铺平了道路,让我能够在这个充满魅力的书法世界里,自信地迈出第一步。

评分二、 细致入微,拨云见日 作为一名习字多年的老书友,我尝试过市面上各种版本的《好大王碑》临摹帖,也阅读过不少关于王羲之书法的理论书籍。然而,总感觉隔靴搔痒,未能真正领会其神韵。直到我遇到了这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑》,才真正体会到何为“拨云见日”。这本书的编纂者,洪亮先生,显然对“好大王碑”有着极其深刻的研究和独到的见解。 我尤其赞赏教程中对“笔法”的分析。它没有简单地罗列笔画的写法,而是深入探究了每一笔的起笔、行笔、收笔过程中的微妙变化。例如,在分析“横”画时,教程不仅讲解了藏锋、露锋的区别,还详细阐述了横画的提按顿挫,以及在不同的结构位置上,“横”所承担的不同“力量感”。通过大量的图示和对比,我才意识到,原来一个简单的“横”画,竟然蕴含着如此丰富的内涵。以前我临摹时,总觉得自己的横画“死板”,缺乏灵动感,现在才明白,是自己对行笔过程中的“提按”控制不够敏感,也未能体会到“横”画中的“蓄势”与“发力”。 教程在结构分析方面也同样精彩。它不仅仅是简单地将字形拆解,而是从整体出发,分析了字形内部的各个部分的比例关系、呼应关系,以及整个字在章法中的位置感。比如,对于“永”字,教程从“点”到“折”,再到“捺”,层层递进,讲解了每个笔画在整体结构中的作用,以及它们之间如何相互协调、支撑。我以前临摹“永”字,总觉得“捺”画收笔时不够舒展,显得生硬。通过教程的讲解,我才明白,这主要是因为我未能体会到“永”字的整体重心,以及“捺”画在“承接”和“导引”整个字势方面的作用。 更令人欣喜的是,教程的语言风格非常平实,没有华而不实的理论术语,而是用最直观、最易懂的方式,将复杂的笔法和结构原理呈现在读者面前。这对于我这样的普通爱好者来说,无疑是巨大的福音。我不再需要花费大量时间去猜测和摸索,而是可以直接从教程中获得指导,并迅速地将理论转化为实践。这本书,让我对“好大王碑”以及王羲之的书法有了全新的认识,也为我的书法学习打开了新的天地。

评分一、 初见惊艳,相见恨晚 当我指尖触碰到这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》时,一股久违的书香气息扑面而来,仿佛穿越了千年的时光,直接对话那位“好大王”。翻开扉页,洪亮主编的名字赫然在目,心中涌起一股莫名的期待。我是一名普通的书法爱好者,虽然钟情于行草,但总觉得基础不牢,尤其是在对晋代书风的理解上,总有一层挥之不去的迷雾。市面上的碑帖临摹教程不计其数,但真正能触及灵魂、点拨迷津的却寥寥无几。有的过于侧重技巧的堆砌,让人望而却步;有的则过于肤浅,流于表面。而这本《好大王碑》的出现,恰似旱地甘霖,让我看到了希望。 我尤其欣赏它对“好大王碑”的独到解读。不同于市面上千篇一律的介绍,教程深入浅出地剖析了王羲之书风的精髓,从笔画的起承转合,到结构的疏密聚散,再到通篇的气韵生动,都进行了细致入微的讲解。那些看似信手拈来的线条,在教程的引导下,变得逻辑清晰,章法严谨。我反复研读了关于“点”的分析,教程中对王羲之点画的轻重、疾徐、方圆,进行了细致的对比和阐释,并结合了大量实例,让我茅塞顿开。以往我总觉得王羲之的点画“随心所欲”,但教程让我明白了,这“随心所欲”背后,是何等深厚的功力和精妙的观察。 教程的编排也十分用心。清晰的版式,精美的印刷,以及对碑帖拓片的忠实还原,都极大地提升了阅读体验。更重要的是,教程并未止步于对碑帖本身的解读,而是将理论与实践紧密结合。每段分析之后,都会配以相应的临摹指导和练习建议,让读者能够即时地将所学知识运用到实践中。我迫不及待地按照教程的指导,开始临摹“好大王碑”中的几个字,惊喜地发现,以往困扰我的许多笔法问题,似乎在教程的引导下迎刃而解。那种感觉,就像是在黑暗中摸索了许久,终于找到了一盏明灯,指引我前行的方向。这本书,绝对是我书法道路上的一座里程碑,相见恨晚,但庆幸,终究是遇见了。

评分四、 历史回溯,精神传承 当我捧着这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》,仿佛被一股强大的历史力量所牵引,穿越了喧嚣的现代,径直走向那遥远的晋代。这本书不仅仅是一本临摹字帖,它更像是一扇窗口,让我们得以窥见那个风流蕴藉、文化璀璨的时代,以及那个笔走龙蛇、开创一代书风的伟大书圣。 教程在开篇部分,对“好大王碑”的时代背景、作者情况,以及其在中国书法史上的重要地位,进行了详尽而生动的介绍。它不仅仅是简单地陈述事实,更是通过对历史文献的梳理和考证,为读者勾勒出一幅完整的历史画卷。我了解到,“好大王碑”并非“王大王碑”,也非“王羲之真迹”,而是东晋时期一位书法家所作,但其书风却深刻地受到了王羲之的影响,甚至在某些方面,被认为是王羲之书法的“继承者”或“模仿者”。这种 nuanced(微妙的)的学术考证,本身就极具价值,让我对碑帖的认知不再流于表面。 更令我动容的是,教程在分析笔法时,不仅仅停留在“形”的层面,而是努力挖掘其背后所蕴含的精神。例如,教程在分析“好大王碑”中笔画的“流动感”时,便将其与晋代文人的“飘逸”气质联系起来,阐述了书法艺术如何与时代精神相契合。我感觉,洪亮先生在编写这本书时,不仅仅是在讲解技法,更是在传承一种文化和一种精神。他让我们明白,学习书法,不仅仅是学习如何写字,更是学习一种审美,一种情怀,一种与古人对话的方式。 教程在结构分析方面,同样注重体现书写者的“胸臆”。它并非将结构视为僵化的模型,而是强调了结构中的“势”与“气”。我仔细研读了关于“字形重心”的讲解,教程是如何引导读者去感受每一个字在二维平面上的“平衡感”,以及笔画之间的“顾盼呼应”,如何共同营造出一种动态的和谐。这种对“精神”的挖掘和传承,使得本书的价值远远超越了一本普通的临摹教程。它让我感觉,我不仅在学习笔法,更是在学习一种古人的生活态度和艺术追求。

评分十、 思想启发,超越临摹 当我在完成这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》的阅读时,我深切地感受到,这本书所给予我的,已经远远超越了单纯的“临摹”和“解析”。它更像是一次思想的启迪,一次对书法艺术更深层次的探索。 洪亮先生在讲解笔法时,不仅仅是描述笔画的形态,他更常常会将笔画的形态与书写者的“情绪”和“心境”联系起来。例如,在分析“好大王碑”中一些笔画的“顿挫感”时,他会将其解读为书写者在行笔过程中“内心的起伏”和“情感的表达”。这种将“技法”与“情感”相融合的解读方式,让我意识到,书法不仅仅是一种形式的艺术,更是一种情感的抒发和精神的寄托。它让我开始思考,如何在临摹的过程中,去体会书写者的心境,去融入自己的情感,从而让自己的书法作品不仅仅是形似,更能神似。 在结构分析方面,教程也引发了我更深的思考。它不仅仅是讲解字形结构的“比例”和“平衡”,更会引导我思考,字形结构背后所蕴含的“哲学思想”。例如,在分析字形中的“疏密关系”时,教程会将其与中国传统文化中的“阴阳”、“虚实”等概念联系起来,让我明白,字形中的疏密安排,并非是随意为之,而是蕴含着深刻的哲学智慧。这种“思想穿透”的分析,让我对每一个字的结构都有了更深刻的理解,也让我开始尝试在自己的创作中,去融入这种哲学思考。 教程中还经常会穿插一些关于“书法与人生”的思考。洪亮先生会引用古人的名言,或者分享自己学习书法的体悟,来引导读者去思考,书法艺术与我们的生活、与我们的品格之间,究竟有着怎样的联系。他让我明白,学习书法,不仅仅是为了写得一手好字,更是为了修身养性,陶冶情操,提升人生的境界。这种“思想的升华”,让我的书法学习,不再是枯燥的练习,而是充满了人文关怀和精神追求。 这本书,让我明白,真正的书法学习,并非仅仅停留在表面的模仿,而是要深入到书写者的“思想”和“精神”层面。它激励我去思考,去体悟,去将自己的情感和思想融入到笔墨之中。这本教程,不仅是我的书法老师,更是我人生的引路人,它让我看到了书法艺术的无限可能,也让我更加坚定地,在这条充满魅力的道路上,不断前行。

评分六、 艺术视角,审美启迪 当我翻阅这本《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》时,我不仅仅是在学习书法技法,更是在进行一场艺术的洗礼和审美的启迪。洪亮先生的解读,让我看到了“好大王碑”超越文字本身的存在,它是一种艺术,一种文化,一种古人对美的极致追求。 教程在笔法分析时,常常会将笔画的形态与自然界的景象相联系,或者与中国传统文化中的意象相融合。例如,在分析“竖画”时,教程会将其比作“挺拔的竹子”或“坚韧的山峰”,强调其“刚健”和“中正”的特质。在分析“撇画”时,教程则会联想到“柳条的轻拂”或“溪水的蜿蜒”,赋予其“柔美”和“灵动”的韵味。这种将抽象的笔法与具象的意象相结合的解读方式,极大地激发了我的想象力,也让我更容易地去感受和理解笔画的内在“力量”和“情绪”。 在结构分析方面,教程更是从艺术构图的角度出发,强调了字形中的“空间感”和“节奏感”。它不仅仅是教我们如何将笔画摆放在纸上,而是引导我们去思考,字形中的留白是如何产生的,笔画之间的疏密关系是如何影响字体的整体“呼吸”,以及通篇的笔画组合如何形成一种独特的“韵律”。我特别欣赏教程中关于“虚实相生”的讲解,它让我明白,书法并非是将墨汁填满纸张,而是通过墨与纸的对比,通过笔画的疏密,去创造一种视觉上的“呼吸”和“动感”。 洪亮先生的文字,充满了诗意和哲思,他不仅仅是在讲解技法,更是在分享他对艺术的理解和感悟。他常常会引用古人的诗句,或者描绘晋代文人的生活场景,来烘托碑帖的艺术氛围。这让我感觉,每一次临摹,都像是在与古人进行一次心灵的交流,都在感受那个时代独有的艺术气息。 更重要的是,这本书不仅仅停留在对“好大王碑”的解读,它还在潜移默化地塑造我的审美观。通过学习教程中对笔画形态、结构安排、墨色变化等方面的精妙分析,我逐渐学会了用更挑剔的眼光去审视自己的作品,也更能欣赏到古人书法作品中的艺术价值。这本书,让我明白,学习书法,不仅仅是为了写一手好字,更是为了培养一种对美的感知能力,一种对艺术的敬畏之心。

评分三、 严谨治学,匠心独运 作为一名长期从事书法教学和研究的学者,我对市面上的书法教材有着近乎苛刻的要求。一本好的书法教材,不仅要有深厚的学术功底,更要有清晰的教学逻辑和精良的制作。当我初次接触到《经典碑帖笔法临析教程:晋 好大王碑(洪亮主编)》时,便被其严谨的治学态度和匠心独运的编纂方式所折服。 教程对“好大王碑”的选帖和拓片质量,我必须给予高度评价。洪亮先生显然在选帖上下了极大的功夫,所选取的拓片清晰、完整,能够最大限度地还原碑帖的原貌。更重要的是,教程并没有简单地将碑帖原貌呈现出来,而是进行了精细的笔法拆解和分析。我注意到,教程在对每一个笔画进行分析时,都尽可能地追溯其源头,并结合古人的论述,进行多维度的解读。例如,在分析“撇”画时,教程不仅讲了撇画的起笔、行笔、收笔,还引用了《笔势论》等经典文献,对“撇”画的“形”与“神”进行了深刻的剖析。 教程的另一个亮点在于其“临析”二字。它并非简单的“临摹”与“分析”的叠加,而是将两者有机地融合在一起。在对碑帖进行分析之后,教程会立即给出相应的临摹示范和指导。这种“学以致用”的设计,极大地提升了教程的学习效率。我尤其欣赏教程中针对不同笔画、不同结构的“易错点”进行的分析,以及针对这些“易错点”提出的具体解决方案。例如,在临摹“斜钩”时,我以前常常出现“钩”部生硬、缺乏弹性,教程通过对“斜钩”行笔过程中“提按”的细致讲解,以及“钩”的“由粗变细”、“由直变曲”的动态过程的剖析,让我茅塞顿开。 此外,教程的排版设计也体现了严谨的学术风格。字体大小适中,疏密得当,图文并茂,既保证了信息的清晰传达,又不失艺术的美感。配以大量的精美插图和辅助性图表,使得复杂的笔法原理和结构分析变得直观易懂。我认为,这本教程不仅适合书法爱好者,也为书法研究者提供了一个极具价值的参考范本。它所体现出的严谨的治学精神和对细节的极致追求,正是当前书法教学领域所急需的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有