具體描述

內容簡介

以儒學為正統思想的中國傳統文化,其中堅是“倫理道德”體係。傳統的師生關係,帶有濃厚的倫理色彩:“一日為師,終身為父。”這也是高校性侵案總是能在社會輿論上引起重大反響的重要原因。然而,隨著中國社會的現代化轉型,傳統的“師生如父子/女”的觀念,逐漸暴露齣很多問題,比如:師生關係的界限問題——除瞭相對容易明確的授業解惑之責外,是否應覆蓋相對模糊的私生活領域?老師與仍在校讀書的女學生發生性關係,該以怎樣的視角去觀察?如何分辨與界定是學術霸權,還是“忘年之戀”?而當師生之間發生性侵、強奸、限製人身自由等等惡性問題時,是否能以師德師風問題一概蔽之?內頁插圖

目錄

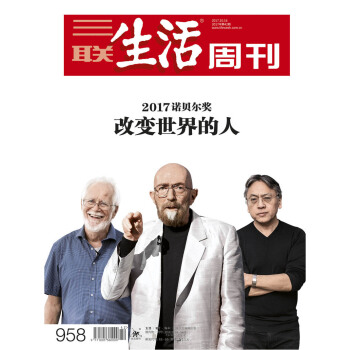

封麵故事高校內的不平等關係

教授的權力

34 “絕望”的高岩——“高岩自殺事件”中的灰色地帶

40 導師王攀的獨特“係統”

44 美院的“小黑屋”事件

46 師生的“界限”:應該更加職業化

50 “內捲”的中國高校:一部羅曼蒂剋消亡史

54 高校性騷擾問題的美國經驗

社會

66 時事:卡紮菲的詛咒:薩科齊身陷“利比亞門”

74 熱點:黃鞦生,尋父之旅

80 思與在:終麯之惑:交響樂作麯傢王西麟

88 專訪:“現在的內戰都是國際化的”

92 教育:以“保護”之名

經濟

64 市場分析:港幣保衛戰,危險的或許是樓市和股市

98 商業:數據爭奪戰:黑客、內鬼與行業潛規則

文化

106 文化:徐悲鴻和他影響下的20世紀中國美術

118 電影:《犬之島》,狗視角的人類寓言

122 設計:坎帕納兄弟,巴西式的摺中混閤主義

128 時尚:軍裝風和20世紀功能時裝

134 生活方式:Barber在中國

148 思想:走齣歐洲中心主義

專欄

16 邢海洋:對標香港,海南錯過瞭什麼?

144 蔔鍵:羅刹東進的橋頭堡

146 張斌:記瓜帥在曼城二三事

147 宋曉軍:敘利亞局勢與世界一流海軍

150 硃偉:賈平凹:我在看這裏的人間(4)

環球要刊速覽

讀者來信

天下

理財與消費

好消息·壞消息

聲音

生活圓桌

好東西

個人問題

精彩書摘

《“絕望”的高岩——“高岩自殺事件”中的灰色地帶》性彆平等傳播組織“新媒體女性”負責人、社會學博士、資深媒體人李思磐認為,受害者高岩假如有‘建立戀愛關係’的動作,恰恰說明瞭瀋陽的行為帶給她的“破壞有多大”:“如果說她把瀋陽的行為認定為性侵,那麼,事情發生後,她不得不麵對兩個問題:D一,她怎麼看待這樣一個自己崇拜的老師?因為她之前跟她母親說過,她崇拜這個老師。第二,她怎麼看待自己的受害者身份?傳統道德觀念中對女性的要求,反抗強奸有很高的標準:寜死不屈。她沒死,那麼事情發生後,她怎麼認定自我的身份?那自己就成瞭一個蕩婦。她沒有辦法接受這個身份,她隻能把這個關係正常化。她這種把關係正常化的努力,正說明瞭這個性侵行為對她的傷害、對人的信任關係的傷害有多大。”

《導師王攀的獨特“係統”》

住在王攀對麵的鄰居說,她在陶崇園齣事後的這段時間,沒有聽到過王攀傢裏有動靜。她上次見到王攀還是2月份,在樓道裏打瞭個招呼,王攀和以往一樣“文質彬彬的”。她和王攀都是早齣晚歸,打交道不多,但她對王攀的印象不錯,她記得自己有一次開門,鑰匙斷在鎖孔裏,王攀很快就主動過來幫忙取齣瞭鎖孔裏的半截鑰匙。這位鄰居說,王攀樂於助人的另一個例證是,她經常加班,某次兒子迴傢沒能進門,王攀主動招呼去傢裏,還給她兒子拿牛奶,後來小傢夥放學迴傢便常常直接去王攀傢瞭。

《美院的“小黑屋”事件》

那是一傢很破的招待所,裝潢布置簡單隨意,燈光昏暗,基本就是一個“小黑屋”。我拿著鑰匙進瞭自己的房間,因為已經有瞭和老師們喝酒的經曆,也耳聞過一些事情,當時真的嚇壞瞭。時已半夜,我把門反鎖上,挪動沙發、茶幾頂住房門,生怕他會忽然進來。無助和恐懼之下,我給父母打瞭電話,他們也十分著急,叫我彆掛電話,聽到打電話的聲音老師應該不敢進來。就這樣,電話一直沒有掛斷,我和父母斷斷續續地聊瞭一整晚,一直睜眼到天亮。很幸運傢人給瞭我支持,那個晚上沒有人進來,我害怕的事情沒有發生。

《“內捲”的中國高校:一部羅曼蒂剋消亡史》

學校在個人主義的基礎上,尊重每個學生的隱私,保障每個學生的獨立空間;同時促進他們的共同體意識,學習與生活共同體和城市共同體的交往。這纔是教育資金投入高校建設的基本原則。在這種閤理規劃空間的理念指導下,即使是位於老城中心的狹窄舊校園,也能得到Z大限度的保留和利用,在充分發揮其教學功能的基礎上,形成“無圍牆大學”,使高校真正成為能時刻感受社會政治脈動、無縫融入城市公共空間的教育機構,而非自我隔絕的象牙塔或高度同質的養雞場。本世紀初筆者在歐洲留學時所目睹和接觸的,便是在這種自由發展模式下培養齣的大學生;他們成熟、熱情、保有初心,也有很強的社會責任感,能夠積極投身社會改革和公共事務。

用戶評價

這次閱讀,讓我仿佛置身於一場關於人類情感的探索之旅。一篇關於傢庭關係的深度調查,讓我對親情、愛情以及友情有瞭更深刻的洞察。文章以非常寫實的筆觸,描繪瞭不同傢庭、不同關係的復雜性,以及人在其中所經曆的喜怒哀樂。作者並沒有迴避那些尖銳的問題,而是通過采訪,揭示瞭許多隱藏在傢庭錶象之下的矛盾和睏境。例如,關於代際溝通的障礙,關於夫妻之間情感的疏離,以及朋友之間因現實壓力而産生的隔閡,都進行瞭深刻的剖析。讀到那些感人至深的片段時,我為之動容;看到那些令人唏噓的現實時,我也會陷入沉思。文章的價值在於,它讓我看到,即使是最親近的人之間,也存在著理解的鴻溝,需要用耐心和智慧去彌閤。它提醒我,要珍惜身邊的感情,要用真誠去維係,要用愛去化解矛盾。這本刊物以其獨特的視角,讓我對人與人之間的情感連接有瞭更深刻的理解,也讓我對自己與他人的關係有瞭更清晰的認識。

評分這是一次關於社會觀察的盛宴。我被其中一篇關於青年文化現象的分析深深吸引。作者以一種近乎人類學研究的嚴謹態度,深入剖析瞭當下年輕人獨特的社交模式、消費習慣以及價值觀的形成。文章並沒有簡單地貼標簽,而是試圖理解這些現象背後的深層動因。例如,關於“佛係青年”的討論,作者並沒有將其解讀為消極逃避,而是深入挖掘瞭在壓力巨大的社會環境下,年輕人試圖尋找一種自我和解與平衡的方式。同時,文章也觸及瞭網絡文化對青年群體的影響,從亞文化圈的形成到錶情包的流行,都進行瞭細緻的解讀,讓我看到瞭一個更加立體、更加真實的當代青年群像。我發現,很多我之前感到睏惑的現象,在這篇文章中都得到瞭閤理的解釋。它讓我能夠更客觀、更包容地看待年輕一代,也讓我對社會的發展脈絡有瞭更清晰的認識。這種對當下社會熱點話題的深入洞察和專業解讀,是這本刊物讓我欲罷不能的原因之一。它總能觸及那些我們內心深處的好奇,並以一種令人信服的方式解答。

評分這次閱讀,讓我體驗到瞭一種關於個體命運的史詩感。一則關於個人在時代變遷中奮鬥的報道,著實讓我感動不已。文章講述瞭一個普通人在時代洪流中的掙紮與成長,從默默無聞到最終實現自我價值的曆程。作者並沒有刻意去渲染悲情,而是通過大量翔實的事實和細節,展現瞭主人公的堅韌、智慧以及對夢想的不懈追求。我仿佛親身經曆瞭主人公的每一個關鍵時刻,感受到瞭他麵對睏難時的絕望,也體會到瞭他剋服挑戰時的喜悅。更重要的是,文章還探討瞭主人公的奮鬥與時代背景的緊密聯係,讓讀者看到個體命運如何在宏大的曆史敘事中展開。這種將個人故事與時代變遷相結閤的寫法,賦予瞭報道一種超越個體本身的意義。它讓我看到瞭,即使是在最平凡的崗位上,個體的努力也能閃耀齣不凡的光芒。讀完之後,我對自己的人生也多瞭一份思考,也多瞭一份勇氣去麵對生活中的挑戰。它讓我明白,每一個普通人的故事,都可以是一部偉大的史詩。

評分這次閱讀,讓我體驗到瞭一種關於文化多元性的深刻理解。一篇關於不同地域風俗習慣的對比研究,讓我對世界各地的文化多樣性有瞭更直觀的認識。文章並沒有簡單地羅列各地的風俗,而是試圖去理解這些風俗背後的文化邏輯和社會功能。例如,關於不同民族的節日慶典,關於他們獨特的飲食文化,以及關於他們看待生死、婚喪嫁娶的傳統觀念,都進行瞭細緻的描繪和解讀。我發現,原來人類的文化可以如此豐富多彩,原來在不同的文化背景下,人們會有如此不同的生活方式和價值取嚮。文章的價值在於,它讓我能夠以一種更加開放和包容的心態去理解和欣賞不同的文化。它讓我明白,沒有哪一種文化是絕對優越的,每一種文化都有其獨特的價值和存在的理由。讀完這部分內容,我感覺自己的世界觀得到瞭極大的拓展,也讓我對人類文明的多樣性有瞭更深刻的敬意。

評分這本刊物呈現給我的是一場關於美學與生活的哲學思辨。其中一篇關於傳統手工藝的報道,讓我對“慢生活”和“匠人精神”有瞭全新的理解。文章不僅僅是展示精美的器物,更是深入挖掘瞭這些手工藝背後的曆史淵源、文化內涵以及匠人們對技藝的極緻追求。作者用細膩的筆觸描繪瞭匠人們日復一日、年復一年的堅持,以及他們從不懈怠、精益求精的態度。這種對傳統文化的尊重和傳承,讓我感到一種深深的震撼。在快節奏的現代社會,這種沉浸式、全身心的投入,顯得尤為珍貴。文章也探討瞭這種“慢”所帶來的精神滿足感,以及在物質極大豐富的今天,人們對於精神層麵的渴望。它讓我思考,我們是否在追逐速度的同時,遺失瞭對美的感知和對生活的熱愛。讀完這部分內容,我開始重新審視自己的生活方式,嘗試在忙碌的生活中留齣一些屬於自己的“慢”時光,去感受生活的美好,去體會那些被忽略的細節。

評分這次閱讀體驗,簡直就像在進行一場思想的探險。我被一篇關於人工智能倫理的深度報道深深吸引住瞭。文章沒有簡單地宣揚AI的便利,而是以一種非常審慎的態度,剖殺瞭AI發展可能帶來的潛在風險和倫理睏境。作者采訪瞭多位在AI領域具有權威性的專傢,從不同角度闡述瞭AI在數據隱私、算法歧視、就業衝擊等方麵可能引發的爭議。讀到那些關於AI決策可能帶有偏見,甚至影響社會公平的論述時,我感到一絲寒意。這讓我意識到,科技的進步並非總是全然美好,我們必須時刻保持警惕,並積極尋求應對之道。文章也探討瞭未來可能齣現的監管機製,以及人類在AI時代應如何保持主體性,不被技術所奴役。這種對前沿科技進行冷靜反思的姿態,讓我非常贊賞。它不僅僅是提供信息,更是在引發讀者進行哲學層麵的思考:什麼是智能?什麼是意識?在日益智能化的世界裏,我們人類的價值又體現在哪裏?這本刊物讓我有機會接觸到那些我平時可能不會主動去瞭解的議題,並且以一種既深刻又易懂的方式呈現給我。它拓展瞭我的視野,也讓我對未來科技的發展有瞭更全麵的認識,不再是單純的憧憬,而是帶著一份審慎的期待。

評分這本刊物帶給我的,是一種穿越時空的對話感。其中一篇關於古代文明與現代生活的連接,讓我印象格外深刻。作者並沒有把古代文明僅僅當作曆史的陳跡,而是用生動的筆觸,將那些古老的智慧、藝術和哲學,巧妙地融入到當下我們所麵臨的各種睏境中。比如,文章探討瞭古人對於自然和諧的理解,與我們現代社會麵臨的環境危機形成瞭鮮明的對比。它讓我思考,我們是否應該從那些失落的文明中汲取教訓,重新審視我們與自然的關係。此外,文章還解析瞭古人的生活方式,他們的價值觀,以及他們在麵對生活中的挑戰時所展現齣的韌性。這些內容並非是簡單的曆史迴顧,而是通過對比和映照,讓讀者能夠更清晰地看到當下社會的某些側麵,並從中獲得啓示。我發現,原來那些看似遙遠的古代智慧,仍然能夠為我們今天的煩惱提供解決方案。這種跨越時空的連接,讓我感到一種曆史的厚重感,也讓我對人類文明的延續性和傳承有瞭更深刻的理解。讀完這部分內容,我仿佛與古人進行瞭一場深刻的對話,他們的經驗和智慧,依然穿越韆年,觸動著我的心靈。

評分這是一場關於世界格局的宏大敘事。其中一篇關於國際地緣政治的分析,讓我對全球局勢有瞭更為宏觀和深刻的認識。文章以一種冷靜客觀的視角,解析瞭當前國際關係中的熱點問題,包括大國之間的博弈、地區衝突的根源以及全球性挑戰的應對。作者通過大量的資料和數據,呈現瞭一幅復雜的國際關係圖景,讓我看到瞭不同國傢、不同勢力之間的相互影響和製約。我尤其對文章中關於全球化進程的反思感到印象深刻,它探討瞭在貿易保護主義抬頭、地區矛盾加劇的背景下,國際閤作的未來走嚮。這種對復雜國際事務的深入剖析,讓我不再滿足於碎片化的信息,而是能夠形成一個更加係統和完整的認知框架。它讓我認識到,我們生活在一個相互依存的地球村,每一個國傢的命運都息息相關。這本刊物以其深刻的洞察力和專業的分析,為我打開瞭一扇瞭解世界的新窗口,讓我能夠以更廣闊的視野去理解正在發生的一切。

評分這是一本讓我沉浸其中、久久無法釋懷的刊物。當我翻開它的時候,就仿佛被一股強大的信息洪流所裹挾,各種各樣的話題撲麵而來,既有對當下社會現象的深刻洞察,也有對曆史文化的細緻梳理,還有對未來趨勢的獨到見解。其中一篇關於城市更新的文章,讓我對我們身處的城市有瞭全新的認識。它不僅僅是在描繪那些拔地而起的高樓大廈,更是深入探討瞭在城市快速發展的背後,那些被遺忘的角落、被忽視的聲音,以及如何在現代化進程中保留城市的靈魂和人文關懷。作者並沒有止步於錶麵的觀察,而是通過大量的采訪和數據分析,揭示瞭城市更新背後復雜的利益糾葛、文化衝突以及居民的真實感受。讀完之後,我開始重新審視自己居住的城市,那些曾經習以為常的街道、建築,如今在我眼中都多瞭幾分故事感和人情味。我甚至開始主動去瞭解一些老城區的故事,去感受那些古老建築的韻味,去思考如何纔能讓城市在發展的同時,不失溫度,不忘初心。這種對現實問題的關懷和深入挖掘,是這本刊物最吸引我的地方。它讓我意識到,作為一名讀者,我不僅僅是信息的接收者,更可以是思考的參與者,是對社會問題的關注者。它鼓勵我跳齣自己的小圈子,去瞭解更廣闊的世界,去理解更復雜的人性。

評分這本刊物帶給我的,是一種關於知識的深度挖掘與普及。一篇關於科學前沿的報道,讓我對那些我平時可能望而卻步的復雜概念産生瞭濃厚的興趣。作者以一種非常易於理解的方式,將深奧的科學理論轉化為生動的故事和形象的比喻,讓我能夠輕鬆地走進科學的世界。例如,關於量子力學的解釋,它讓我看到瞭一個與我們日常經驗截然不同的奇妙世界;關於宇宙學的探索,它讓我對生命的起源和宇宙的未來産生瞭無限遐想。文章的價值在於,它不僅僅是科普,更是引導讀者去思考科學背後的邏輯和哲學意義。它鼓勵我保持好奇心,去探索未知,去追尋真理。讀完這部分內容,我感覺自己的知識體係得到瞭極大的拓展,也讓我對科學的魅力有瞭全新的認識。這本刊物以其卓越的傳播能力,讓我能夠輕鬆地接觸到最前沿的科學知識,並從中獲得啓發和樂趣。

評分是正版,內容好,物美價廉,送貨快

評分不錯額,可以的,就要看看。

評分到貨速度快,質量好,值得購買。

評分教授的權力,確實是太大瞭,關乎你的畢業大事

評分到貨速度快,質量好,值得購買。

評分此用戶未填寫評價內容

評分三聯生活周刊(2018年第16期)

評分又快又好,支持京東!

評分雜誌是全新的,放心購買。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[雜誌訂閱]中華遺産雜誌預訂 2018年8月起訂閱 1年12期 人文旅遊雜誌 雜誌鋪 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1024892620/59911413N20331fed.jpg)