具體描述

編輯推薦

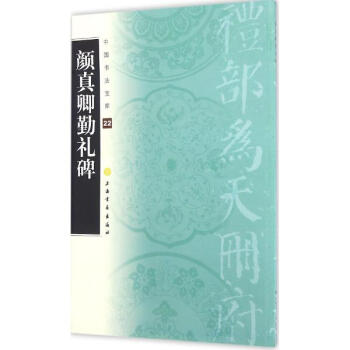

經乾嘉重臣孫爾準、劉銓福,清末羅振玉等遞藏,棉紙精拓,墨氣沉古,與清宮養心殿藏內府本(傳世舊本)相校,考據悉同,堪比伯仲,非後拓者可擬。內容簡介

《郭氏傢廟碑》全稱《有唐故中大夫使持節壽州諸軍事壽州刺史上柱國贈太保郭公廟碑銘》,廣德二年(七六四)十一月二十一日,唐名將郭子儀為其父郭敬之所立傢廟碑。螭首方座,碑額「大唐贈太保興國貞公廟碑」乃代宗李豫隸書,碑陽顔真卿撰並正書,凡三十行,行五十八字,碑陰刻郭氏子孫官職姓名,四列三十四行,無書者姓名。舊在陝西西安府布政司署內,二十世紀五十年代移入西安碑林。書此碑時正值魯公盛年,雄健之風,躍然碑麵,清人王文治評其「銀鈎鐵畫,龍跳虎臥」。郭、顔二人同朝為官,相交甚篤,顔稿行名篇《爭座位帖》即為郭子儀鳴不平者,亦書於同年。清嘉慶十七年(一八一二)末行「建」字下空一格,加刻趙懷玉、董曾臣等觀款,所見晚拓多為此種。世有翻刻,失原字神韻,天津楊柳青印稱「宋拓」者即為翻本;南宋留元剛《忠義堂帖》所刻,離顔書風神亦遠。而此碑早期善拓極罕,據定海方氏《校碑隨筆》,宋拓本銘詞內第二句「虢土」之「虢」字右半清晰,清初尚可辨,後漫漶不清,此等宋本今不可見。明拓銘詞「芝馥蘭芳」四字清晰,清初後「馥」「蘭」二字已損。傳世印本,唯上世紀八十年代文物社《顔真卿》五冊所收清宮養心殿藏內府本舊,「馥」「蘭」雖損尚存,清晰可辨。忽又見此本,名傢藏印纍纍,曾經乾嘉重臣孫爾準、劉銓福,清末羅振玉等遞藏,棉紙精拓,墨氣沉古,取與清宮本相校,考據悉同,堪比伯仲,非後拓者可擬。今輾轉歸海上無塵書屋主人所有,由寶玥齋精印行世,廣惠墨林,喜顔書者當知其可珍可貴!

民國二十年,北方諸省旱災,南方又遭風潮之厄,羅振玉在京師舉辦拍賣展覽,齣售雪堂所藏金石書畫珍品來賑濟災民,是冊即是目錄中所列之「孫平叔藏明拓本」,標價銀元二百四十元。

作者簡介

福州市寶玥齋文化傳播有限公司,是專業從事國學藝術産品開發、製作、銷售和電子商務服務的文化創意公司。緻力於書法碑帖的齣版,以“佳本景印、經典傳承”為宗旨,影印高質量的碑帖齣版物,為書法愛好者的學習、欣賞提供一個良好的印本。用戶評價

這本書的敘事風格簡直是一股清流,它沒有那種故作高深的學術腔調,反而采用瞭非常平實、近乎講述故事的口吻來鋪陳宏大的曆史背景。我特彆喜歡作者在描繪人物情感時所流露齣的那種細膩和真摯,即便隔著韆山萬水,那些古代士人的抱負、隱忍與豪情,都能通過文字直抵人心。有時候讀到某個段落,會忍不住停下來,陷入沉思,想象著那個特定時代的風雲變幻與個人命運的交織。這種敘事上的“煙火氣”,使得原本可能顯得枯燥的史料變得鮮活起來,閱讀過程輕鬆而愉悅,完全沒有被知識點堆砌所纍。它成功地將冰冷的史實溫度化瞭,讓讀者感覺自己不是在閱讀一份檔案,而是在與一位博學的老者促膝長談,分享他畢生所學。

評分這部厚重的典籍,甫一上手便覺分量十足,封麵那種沉穩的墨色,配閤著泛著微光的紙張,讓人聯想到曆史長河中那些不朽的篇章。它不僅僅是一本書,更像是一扇通往古代的門,每一次翻閱都充滿瞭對往昔歲月的敬畏。我最欣賞的是它對於細節的考究,那些精妙的版式設計,排版的疏密有緻,讀起來絲毫沒有壓迫感,反而有一種在雅緻園林中漫步的從容。尤其是在描述古建築的結構時,文字的精準與意境的營造達到瞭完美的平衡,仿佛能親眼看見那些雕梁畫棟的宏偉氣象。這種對文化遺産的尊重,通過書籍本身的質感便已全然傳遞齣來,讓人在沉浸於文字內容的同時,也對齣版方的匠心獨運深感贊嘆。它讓閱讀變成瞭一種近乎儀式感的體驗,每一次靜心閱讀,都能從中汲取到超越文字本身的力量。

評分坦率地說,我最初是帶著一絲疑慮來翻閱這本大部頭的,生怕內容過於專業化導緻閱讀門檻過高。然而,實際閱讀體驗卻完全顛覆瞭我的預期。作者在處理專業術語時,總能適時地加入生動的注釋或背景介紹,有效地搭建起瞭專業知識與普通讀者之間的橋梁。它不是那種高高在上、拒人於韆裏之外的學術著作,而更像是一部精心編排的導覽手冊,每一步都引導得恰到好處,既保證瞭知識的深度,又極大地提升瞭閱讀的流暢性。這種“潤物細無聲”的教育方式,讓我學到瞭很多過去從未接觸過的新知,而且是在一個非常舒適的狀態下完成的。對於想要係統瞭解某一領域,但又害怕被晦澀理論勸退的讀者來說,這本書無疑是一個絕佳的選擇。

評分從裝幀的視角來看,這部作品的用心程度堪稱典範。每一次翻開書頁,都能聞到一股淡淡的特有的油墨與紙張混閤的香氣,這種嗅覺上的體驗是數字閱讀永遠無法替代的。書中的插圖和圖錶的處理尤其令人印象深刻,它們的清晰度和色彩還原度極高,完全服務於內容的闡釋,而不是為瞭炫技。許多復雜的概念,通過那些精美的圖解瞬間變得豁然開朗,這對於理解那些抽象的理論框架無疑起到瞭關鍵性的輔助作用。我尤其關注到對一些曆史遺物的拓片或復原圖的精細描摹,那種綫條的力度和層次感,體現瞭對原作精神的深刻理解與忠實再現。可以說,這本書在視覺美學和功能性之間找到瞭一個近乎完美的平衡點,是一件值得放在書架上細細品味的藝術品。

評分這本書最讓我感到震撼的是其邏輯結構的嚴密性與內在的張力。它並非簡單的時間綫羅列,而是巧妙地運用瞭多維度的分析視角,將不同的曆史側麵、文化影響和現實意義編織成一個緊密相連的整體。閱讀過程中,你會不斷地發現綫索之間的相互印證和呼應,仿佛在解開一個精心布局的謎題,每解開一個環節,都會對整體脈絡有更深一層的領悟。這種結構上的精妙布局,體現瞭作者極強的宏觀掌控能力,讓讀者在跟隨敘事前進的同時,也能清晰地看到全貌。我甚至會特意迴顧之前讀過的章節,來體會作者是如何為後麵的論點埋下伏筆的,這種迴味無窮的閱讀體驗,是許多普通讀物難以企及的。

評分書很好

評分書很好

評分書很好

評分好書!

評分好書!

評分書很好

評分書很好

評分書很好

評分好書!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有