具体描述

基本信息

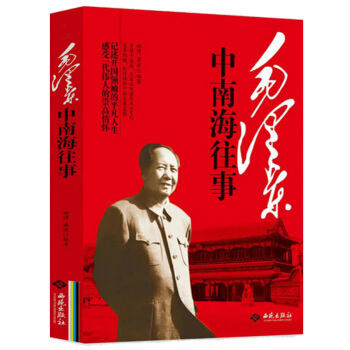

书名:毛泽东中南海往事:

定价:36.00元

作者:姚博, 萧雪著

出版社:西苑出版社

出版日期:2012-10-01

ISBN:9787515102894

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.459kg

编辑推荐

坐镇中南海,从容应对国际风云变幻 运筹帷幄,纵情描绘中国发展蓝图 记述开国领袖的平凡人生 感受一代伟人的崇高情怀

内容提要

中南海,昔日的皇家园林,今天的权力中心,它浓厚的政治意味和神秘色彩,一直是世人关注的焦点。开国领袖*曾在这里工作生活了二十七个春秋,在这堵红色高墙之内,这位伟人怎样影响着中国历史的进程和一代人的命运?推开历史的门扉,带你走进中南海,走进*的平凡生活及情感世界。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书的标题虽然名为《毛泽东中南海往事》,但我必须坦承,在我阅读之前,我对于“中南海往事”这个概念其实并没有一个特别清晰的轮廓。我以为它会是那种记录重大历史事件的厚重史书,里面充斥着政治术语、会议纪要,以及那些在教科书上早已耳熟能详的伟人语录。然而,真正翻开书页,我却被一种截然不同的叙事方式所吸引。它更像是一部充满了生活气息的画卷,用一种非常细腻、甚至可以说是温情的笔触,勾勒出了在那片神秘的政治中心里,人们的日常点滴。我惊喜地发现,作者并没有刻意去渲染领袖人物的“神圣光环”,而是将他们还原成了有血有肉的普通人,他们也有喜怒哀乐,也有生活中的琐事烦恼。比如,书中对于那些细微之处的描写,像是关于某个领导人对某道家常菜的偏爱,或者是在某个工作间隙,他们之间一次不经意的谈话,甚至是对一个微小生活细节的感慨,都让我感觉非常真实,仿佛亲身经历。这种“往事”的记录,不是那种宏大叙事的陈述,而是通过一些非常具象化的细节,让读者得以窥见那个时代、那个特殊场所中,那些重要人物最真实、最鲜活的一面。它让我体会到,即使在那样一个权力中心的最高层,也依然有着人性的温暖和生活的质感,这比单纯的政治史实更能打动人心,也更具启迪意义。

评分一直以来,我对历史的认知,都建立在那些已经公开、被广泛传播的史料之上。我习惯于从宏大的历史叙事和官方的记录中去构建我对那个时代和那些人物的印象。所以,当我去接触一本以“往事”为名的书时,我自然而然地会期待一种“揭秘”的视角,希望能够看到一些不为人知的内幕,了解到一些被隐藏的细节,从而打破我原有的认知框架,获得一些“颠覆性”的体验。我设想,这本书会像一个潘多拉的盒子,打开之后,会涌现出许多令人意想不到的事件和人物关系。我期待着能够看到一些关于权力斗争的蛛丝马迹,一些政治角力中的微妙之处,或者是一些关于毛泽东个人生活私密的披露。我希望能够借此机会,更深入地理解他在那个特殊时期所面临的挑战和压力,以及他是如何处理这些复杂局面的。然而,当我阅读完《毛泽东中南海往事》之后,我发现这本书的风格与我最初的“揭秘”期待存在着显著的差异。它并没有过多地去挖掘那些耸人听闻的内幕或戏剧性的情节,而是呈现了一种更为平和、更为注重细节的记录方式。它更像是在描绘一幅生活的长卷,通过一些看似平淡的场景和人物互动,来展现那个时代、那个特殊场所的真实面貌。虽然没有达到我预期的“揭秘”效果,但这种“朴实”的记录方式,却让我对作者的严谨和诚实有了深刻的认识。它让我明白,历史的价值,不一定在于那些惊世骇俗的“内幕”,而更在于那些真实、客观的呈现,在于那些能够让我们更贴近历史本身的点滴。

评分说实话,当我拿到这本书的时候,我抱着一种观望的心态,毕竟“毛泽东”这个名字本身就承载了太多的历史重量和复杂的解读空间。我设想过,这本书可能会着重于某些重大的历史决策,或者是在那些决定中国命运的关键时刻,毛泽东是如何思考、如何运筹帷幄的。我期待着能从中找到一些关于他个人思想体系形成和演变的深度分析,或者是对于一些重大政治运动背后原因的更深层次的剖析。我希望它能提供一种全新的视角,帮助我理解那个波澜壮阔的年代,以及那个时代中最具影响力的人物。然而,这本书似乎并没有直接满足我最初的这些期待。它似乎更倾向于一种“观察者”的视角,记录下那些发生在中南海内部,关于人与人之间互动,关于一些并非直接指向政治核心的事件。它更侧重于描绘一种氛围,一种在那个特殊环境中,各种因素交织下的微妙状态。虽然没有直接回答那些宏大的历史疑问,但这种“留白”或者说“侧写”的方式,反而引发了我更多的思考。它让我意识到,历史的进程并非仅仅由那些标志性的事件和伟大的决策来驱动,而是在无数个看似平凡的瞬间,在人们的日常互动和细微的情感交流中,默默地塑造和演变。这种间接的呈现方式,虽然与我最初的设想有所不同,但却意外地勾起了我对那个时代更深层次的探究欲望。

评分我对历史人物的理解,一直倾向于从他们的“思想”和“决策”入手,试图去剖析那些影响深远的理论和战略是如何形成并付诸实践的。所以,当我选择阅读《毛泽东中南海往事》时,我最期待的,是能够从中窥探到毛泽东在晚年,特别是在中南海这个核心区域,他的思想是如何演变的,他的决策过程是怎样的,以及他如何处理那些复杂而敏感的政治斗争。我希望这本书能提供一些关于他晚年思想的新鲜解读,或者揭示一些 hitherto unknown 的政治博弈细节。我期待书中能有深入的分析,探讨他如何在高压和复杂环境下,做出那些影响中国历史走向的重大决定。然而,在阅读过程中,我发现本书的侧重点似乎与我预设的有所不同。它并没有过多地深入探讨那些宏大的政治理论或具体的决策分析,而是将焦点放在了更为日常化、生活化的场景中。它描述了在那个特殊的政治环境中,一些人物之间的互动,一些看似寻常的对话,以及一些不那么直接与重大政治事件挂钩的片段。这种叙事方式,虽然没有直接解答我关于“思想”和“决策”的深层疑问,却让我从另一个角度去理解那个时代和那个人物。它让我意识到,即使是在最高权力中心,生活本身也扮演着重要的角色,而日常的互动和细微的情感,也可能在不知不觉中影响着重要的决定。这种“润物细无声”式的呈现,虽然与我最初的阅读目的有所偏移,却也为我提供了一种全新的理解历史的维度。

评分我是一位对历史细节特别感兴趣的读者,总是希望在浩瀚的历史长河中,能捕捉到那些被忽略的、散落在角落里的珍贵片段。在我看来,真正的历史,往往就藏在那些不那么“主旋律”的叙述里,藏在人物最不经意间流露出的真实情感中。所以我购买《毛泽东中南海往事》时,我期待的是一种“幕后故事”式的讲述,希望能够通过那些不为人知的点滴,来拼凑出一个更立体、更人性化的历史人物形象。我设想书中会充斥着各种轶事、笑谈,甚至是那些在正式场合不便提及的私人回忆。我渴望看到毛泽东作为一个人,在那个特殊的权力场域中的生活状态,他与身边人的相处模式,他内心的挣扎与矛盾,以及那些塑造了他晚年决策的,不那么“公式化”的个人因素。然而,读完之后,我发现这本书似乎并没有完全满足我对于“八卦”或“奇闻异事”的期待。它所记录的“往事”,虽然也涉及到人物之间的交流和事件,但整体上更显得庄重和客观,没有过多的渲染和戏剧化处理。它更像是一位严谨的记录者,在梳理和呈现某些片段,而不是一位故事讲述者,在倾力展现那些吸引眼球的细节。虽然这与我最初的期待有所偏差,但这种“克制”反而让我对作者的专业性和严谨性有了更高的评价。它让我意识到,即使是关于“往事”,也有着不同的记录方式和价值取向。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有