具体描述

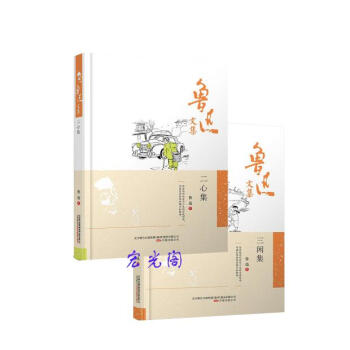

他的散文文辞优美,意趣盎然,余味悠长,有着温暖的底色和温情的流露。这一切,都是几代人的阅读回忆。

他的杂文,犀利、老辣、缜密、鞭辟入里,读来酣畅淋漓。机智的文辞间,无不体现着大师的智慧,亲切与从容。

他的小说主题深沉,语言凝重、故事曲折、人物形象历久弥新。都是沉甸甸、发人深省的佳作。

内容简介 《三闲集》是鲁迅的一部杂文集,收录了鲁迅在1927—1929年间所写的杂文三十四篇。包括《无声的中国》,《在钟楼上(夜记之二)》,《述香港恭祝圣诞》,《柔石作〈二月〉小引》,《流氓的变迁》等。 作者简介鲁迅,浙江绍兴人,原名周樟寿,后改名树人,字豫才。1918年5月,在《新青年》杂志上,他第壹次以“鲁迅”的笔名发表了第壹篇白话小说《狂人日记》。此后鲁迅陆续创作了《孔乙己》《药》等小说,并亲自选编结集为《呐喊》《彷徨》与《故事新编》。在小说创作的同时,鲁迅也以杂文为武器,以犀利、冷静的笔触表达自身鲜明的政治立场和深刻的社会见解。此外鲁迅还创作了散文集《野草》和《朝花夕拾》。他的作品已被译成50多种文字,行销世界,被称为“二十世纪东亚文化地图上占ZUI大领土的作家”。

目 录 序言

一九二七年

无声的中国

怎么写

在钟楼上

辞顾颉刚教授令“候审”

匪笔三篇

某笔两篇

述香港恭祝圣诞

吊与贺

一九二八年

“醉眼”中的朦胧

看司徒乔君的画

在上海的鲁迅启事

文艺与革命

扁

路

头

通信

太平歌诀

铲共大观

我的态度气量和年纪

革命咖啡店

文坛的掌故

文学的阶级性

一九二九年

“革命军马前卒”和“落伍者”

《近代世界短篇小说集》小引

现今的新文学的概观

“皇汉医学”

《吾国征俄战史之一页》

叶永蓁作《小小十年》小引

柔石作《二月》小引

《小彼得》译本序

流氓的变迁

新月社批评家的任务

书籍和财色

我和《语丝》的始终

鲁迅译著书目

用户评价

《鲁迅文集:二心集》带给我的感受,更像是在古老的书卷中寻觅珍宝。鲁迅先生在这部文集中,展现了他更为宏大的历史视野和对文化传统的深刻体悟。他不像《三闲集》那样直接切入社会现实,而是常常从历史的演变、文化的传承中去寻找答案。《〈小杂感》》或《《《两地书》》中的一些讨论,让我看到了他对知识分子命运的思考,以及他对民族精神复苏的期盼。他的文字带着一种古朴的韵味,但又充满了现代的思考。我被他那种对中国传统文化的爱之深,责之切的情感所打动。他既珍视那些宝贵的精神财富,又对它们被糟粕所侵蚀感到痛心。读这本书,仿佛穿越了时空,与一位深邃的思想家进行了一场跨越时代的对话。他没有给我现成的答案,但他提供了思考的方向,让我有机会去审视我们自身,去理解我们文化的根源。

评分我最近在读《鲁迅文集:二心集》,感觉像是在进行一场思想的探险。这本书给我的感觉是,鲁迅先生在用一种更为内敛、更为深刻的方式来审视这个世界。他不再只是犀利的批判,而是融入了更多的历史感和文化反思。《“死》》、《《《论雷峰塔的倒掉》》等文章,让我看到了他对于中国传统文化的反思,以及对于现代化进程的忧虑。他能够从一个个看似微不足道的小事中,挖掘出背后宏大的主题,这种能力着实令人佩服。我尤其被他那种“哀其不幸,怒其不争”的情感所打动。他既同情底层人民的苦难,又对他们的麻木和被动感到无奈。这种复杂的情感交织在一起,使得他的文字更具感染力,也更令人回味。每次读完一篇文章,我都会花很长时间去思考,去消化。这本书就像一位老友,用沉静而深刻的语言,与我分享他对生命、对历史、对人生的感悟。我从中获得的不仅仅是知识,更是一种对生活更深层次的理解和关照。

评分这套《鲁迅文集:三闲集+鲁迅文集:二心集》简直是给我打开了一扇新世界的大门,每次翻开,都有一种被鲁迅先生的思想深深触动的感觉。我尤其喜欢《三闲集》里的那些杂文,字字珠玑,句句扎心。他对于社会现象的观察何其敏锐,对于人性的洞察何其深刻!读《“公理”的待折》、《娜拉走后怎样》这些篇章时,我总是不由自主地跟着他的思路去思考,去质疑。他笔下的那些“看客”、“沉默的大多数”,仿佛就活生生地呈现在我眼前,让我不得不反思自己的行为,反思这个时代的种种弊病。鲁迅先生的文字有一种力量,一种能够穿透迷雾、直击本质的力量。他不是在简单地陈述事实,而是在鞭挞,在警醒,在呼唤。即使时隔多年,他的文字依然带着那种锐利和温度,让我感受到一种久违的、清醒的思考。我常常觉得,读鲁迅,就是在和一位充满智慧的长者对话,他在引导我,也仿佛在拷问我,让我在平静的阅读中,内心掀起层层波澜。这本书真的不只是文字,更是一种精神的洗礼。

评分这套《鲁迅文集:三闲集+鲁迅文集:二心集》真是一笔宝贵的精神财富。我尤其喜欢《三闲集》中那种直击人心的力量。《〈〈且介亭杂文〉》里的很多篇章,让我不得不停下来反复咀嚼。鲁迅先生的语言,简练而精准,每个字都仿佛经过了千锤百炼。他对于社会现实的洞察,对于人情世故的剖析,都达到了惊人的高度。我常常惊叹于他能够从日常生活中发现如此多的问题,并且用一种令人信服的方式去呈现。他笔下的那些“看客”和“愚昧”,虽然令人感到无奈,但他并没有陷入绝望,而是用一种更具批判性的眼光去审视。读他的文字,总能让我感到一种清醒,一种对事物本质的透彻理解。这种感觉非常宝贵,尤其是在信息爆炸的时代,更能体会到他文字的价值。它让我不仅看到了社会的问题,更看到了思考的可能性。

评分说实话,起初我对鲁迅先生的杂文有些畏惧,觉得会过于沉重和压抑。然而,《鲁迅文集:三闲集》彻底颠覆了我的看法。里面的许多篇章,比如《“阿Q正传”的成因》或者《〈呐喊〉自序》的某些片段,虽然也涉及严肃的问题,但鲁迅先生的语言却是如此的生动、幽默,甚至是带着一丝戏谑。他用一种非常巧妙的方式,将深刻的道理融入到平实的叙述中,让你在不知不觉中就接受了他的观点。我印象最深的是他对于“自我欺骗”的剖析,以及对于国民劣根性的揭示,虽然听起来很尖锐,但他并没有一味地指责,而是用一种更具同理心的方式去呈现,让我们看到这些问题的根源。这种“哀而不伤”的表达方式,让我觉得特别舒服。读这本书,感觉就像是在和一位睿智的朋友聊天,他能看到你看不到的,也能说出你想说的,而且说得比你好无数倍。它让我感到一种振奋,一种想要变得更好的冲动。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有