具体描述

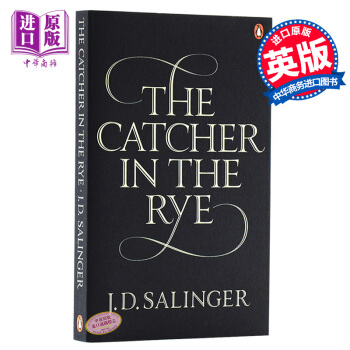

《麦田里的守望者》凭借颇具特色的艺术风格、独创一格的语言特色、

天马行空的写作方法和小说的悲剧色彩,赢得了世人的赞扬,

成为二十世纪美国文学的经典作品之一。

经典“麦田”已经影响几代人

也将影响更多代人,尤其是年轻人

每一个人都能在“麦田”里找到自己青春的痕迹

《麦田里的守望者》是美国作杰罗姆·大卫·塞林格仅有的一部长篇小说,塞林格将故事的起止局限于16岁的中学生霍尔顿·考尔菲德从离开学校到纽约游荡的三天时间内,并借鉴了意识流天马行空的写作方法,充分探索了一个十几岁少年的内心世界。

《麦田里的守望者》一书展现了青少年复杂的心理世界,引起了广大青少年的巨大反响,也成为了不少成年人理解年轻一代的珍贵钥匙。欲探索青少年的内心世界,欲消除两代人的冷漠隔阂,皆请阅读《麦田里的守望者》。

J. D. 塞林格(1919—2010)

出生于美国中产阶级家庭,自幼对学习兴趣不大,中学时就退过学,后就读过两所大学,都草草退学。第二次世界大战期间应征入伍,参加过诺曼底登陆和阿登战役。1945年,因精神问题住进医院,离开了战场。

塞林格酷爱写作,从军时也带着打字机,有空就写。1948年,他的短篇小说《香蕉鱼的好日子》在《纽约客》上发表。此后,他基本只给这家杂志写稿,共发表过14篇作品。1950年《麦田里的守望者》出版,引发轰动。

成名后,塞林格在乡间买了一块地,隐居在一座山顶小屋。四周都是树木,竖着高大的铁丝网,网上装着警报器,他似乎在践行霍尔顿的梦想,「用自己挣的钱盖个小屋,在里面度完余生」,不再「和任何人进行该死的愚蠢交谈」。他的余生成了传说。

塞林格从未放弃写作,据说他生前完成的作品数量非常可观,只是不肯公开。至今,除《麦田里的守望者》以外,他只出版过一个短篇集《九故事》和两个中篇集《弗兰妮与祖伊》、《抬高房梁,木匠们;西摩:小传》。

The Catcher in Rye is the ultimate novel for disaffected youth, but it's relevant to all ages. The story is told by Holden Caulfield, a seventeen- year-old dropout who has just been kicked out of his fourth school. Throughout, Holden dissects the 'phony' aspects of society, and the 'phonies' themselves: the headmaster whose affability depends on the wealth of the parents, his roommate who scores with girls using sickly-sweet affection.

Lazy in style, full of slang and swear words, it's a novel whose interest and appeal comes from its observations rather than its plot intrigues (in conventional terms, there is hardly any plot at all). Salinger's style creates an effect of conversation, it is as though Holden is speaking to you personally, as though you too have seen through the pretences of the American Dream and are growing up unable to see the point of living in, or contributing to, the society around you.

Written with the clarity of a boy leaving childhood, it deals with society, love, loss, and expectations without ever falling into the clutch of a cliche.

Author: J. D. Salinger

Paperback: 240 pages

Publisher: Penguin; 01 edition (4 Mar. 2010)

Language: English

ISBN-10: 9780241950425

ISBN-13: 978-0241950425

ASIN: 0241950422

Product Dimensions: 11.1 x 1.5 x 18.1 cm

|

用户评价

从文学史的角度来看,这本书无疑是具有里程碑意义的,它的影响力远远超出了它讲述的那个特定年代和背景。它为后来的许多描绘“成长阵痛”和“反主流文化”的作品奠定了基调。我尝试去探究它为何能跨越数十年的鸿沟,依然能引起新一代读者的共鸣。我认为关键在于其主题的普适性——对“真实性”的追寻,对社会化进程中个体身份迷失的焦虑。每一次重读,我都会发现新的层次,这得益于作者对人物心理的精准把握。早年读时,或许我更关注于那些叛逆和表面的不羁;而现在,我更能体会到隐藏在叛逆背后的那份脆弱和对世界温柔的期盼。这种随着阅历增长而产生的阅读体验的递进感,是判断一部经典作品生命力的重要指标。它不是一本读完就束之高阁的书,而是会随着人生的阶段变化而焕发出不同光彩的宝藏。

评分物流和包装的服务体验也值得一提。从下单到收货,整个过程顺畅得令人惊喜,尤其是在处理这种精装或特定版本的书籍时,我总是担心运输过程中会有磕碰或损坏。然而,收到包裹时,外部的保护措施做得非常到位,书本完好无损地躺在箱子里,没有任何折角或磨损的痕迹,这体现了商家对保护商品价值的重视。这种对细节的关注,也间接提升了我对这本书本身的期待值,因为一个专业的卖家,往往也懂得如何去对待他们所售卖的文化产品。在如今许多服务都趋于粗放的时代,这种细致入微的关怀,让人感到被尊重,也让人更愿意再次选择从他们那里购书。它证明了,好的内容,也需要好的载体和好的服务来呈现,才能完整地抵达读者手中,让阅读体验从打开包裹的那一刻就开始升华。

评分我记得我是在一个特别安静的夜晚开始阅读它的,窗外灯光昏黄,整个房间都被一种近乎沉思的氛围笼罩。这本书的内容,与其说是一个完整的故事,不如说是一系列碎片化的、却又紧密相连的心灵图景的集合。它成功地捕捉到了那种青春期特有的“局外人”心态——那种渴望融入却又害怕被同化,想要呐喊却又觉得无人理解的矛盾感。书中的一些场景和对话,至今仍在我脑海中回响,它们不是那种惊天动地的事件,而是生活中极其细微的观察,比如对特定人物的刻板印象,或是对某种社交场合的厌恶。这些细微之处,恰恰是构建人物复杂性的基石。它迫使我不断地反思自己过去对某些人、某些事的看法,是一种温柔的、却又极其有效的自我审视过程。这本书的价值在于,它不是提供答案,而是提供了一面镜子,映照出读者内心深处那些不愿触碰的角落。

评分这本书的装帧设计简直是一次视觉的享受,那种低调而又不失质感的封面,让我一拿到手里就感觉自己握住了某种珍贵的东西。纸张的选取非常考究,摸上去有一种恰到好处的韧性和细腻,即便是长时间阅读,手指也不会感到疲惫。油墨的印刷清晰锐利,每一个字母都仿佛带着作者的呼吸跃然纸上,这对于欣赏原版作品的人来说,简直是莫大的尊重。我尤其欣赏他们对细节的处理,比如扉页上那一小块留白,不多不少,恰到好处地平衡了整体的视觉重量。我猜想,出版社在制作这个版本时,一定投入了极大的心血去还原那种经典文学作品应有的庄重感和永恒魅力。它摆在我的书架上,本身就是一件艺术品,散发着一种沉静的力量,让人忍不住想去探究其中蕴含的文字世界。这种对实体书体验的极致追求,让我在数字阅读盛行的当下,更加珍视这种与纸张和墨香互动的过程,它让阅读不再仅仅是信息的获取,更成为一种仪式感的享受。

评分这本书的翻译(或者说,如果没有翻译,就是原著的语言本身)展现了一种近乎于口语化的、却又充满穿透力的叙事风格。那种语调,仿佛是一个略带愤世嫉俗的朋友,在你耳边低声倾诉着他对周遭世界的观察和不解。它没有使用那些华丽辞藻堆砌的宏大叙事,反而用一种非常个人化、近乎于日记体的笔触,将人物内心的波澜和躁动刻画得淋漓尽致。阅读过程中,我能清晰地感受到那种介于迷茫与清醒之间的微妙状态,那种对成人世界的虚伪嗤之以鼻的纯粹,以及对“真实”事物近乎偏执的渴望。这种风格的魅力就在于它的真实性,它拒绝美化,直接将生活中的尴尬、困惑和瞬间的顿悟毫无保留地呈现出来,让人在阅读时不断产生强烈的共鸣,仿佛作者正在分享他最隐秘的思绪。这种文学上的“不加修饰”,反而成就了一种更高级的艺术表达。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Arthur's Funny Money 亚瑟的零用钱 汪培珽四阶 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10004061620/5848f4c3N2ead9249.jpg)

![英文原版 The 18 Penny Goose 十八便士的鹅 汪培珽第四阶段 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10022703353/584e44e2N0391039c.jpg)

![The Drinking Gourd(I Can Read )喝水的葫芦 [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10023295928/584e18ebN71e2d7a4.jpg)

![[现货]Eames 伊姆斯夫妇艺术设计作品集 英文原版 家居与室内设计大师 Taschen pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10121346559/5b3ec063Neab8010c.jpg)

![英文原版 Oh,the Places You'll Go! 你想去的地方![4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10141124579/59f2ce81N313e8698.jpg)