具体描述

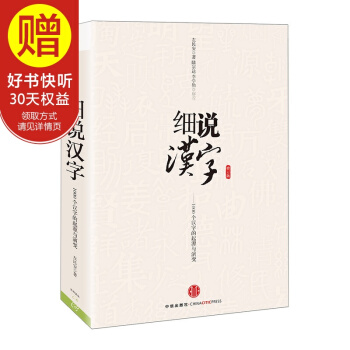

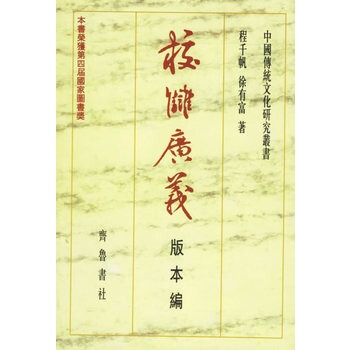

“汉学大师”左民安穷毕生心血的精粹之作

从甲骨文—金文—小篆—楷书—简化字,了解汉字形体演变的历史

一部汉字起源与演变的历史,就是一部中国文化发展史

写给大家的汉字解读书

融合古诗词、考古、语言学,重回汉字创造的z初现场,为我们找回汉字根本的思维与记忆 内容推荐 全书以1000个有代表性的常用汉字为例,分别说明了它们是如何由甲骨文、金文向小篆、楷书、简化字演变的;同时通过形体分析,具体地解释了每个字的字形与字义的内在关系;还以古代诗文中的例句为证,述及了每个字的本义、引申义和假借义;并对某些容易认错、读错、用错的字,分别从形、音、义等方面作出比较,指出产生错误的原因和纠正错误的方法。 作者简介 目录 序一 陆宗达 Ⅵ

序二 李学勤 Ⅶ

前言 Ⅸ

汉字概说 Ⅺ

正文 1

一?部 1

一丁/1?七十/2

上下/3?不五/4

屯廿/5?无世/6

丘丙亚/7?吏毕/8

百至/9?西亟/10

乙?部 11

乙/11?气/12

人?部 12

人/12?匕/13

千仁/14?仆介/15

从/16?化厃/17

比/18?仔付/19

北尼/20?企伏/21

伐/22?休众/23

传佃/24?位/25

何余/26?依/27

臽侪/28?卓臾/29

侯侵/30?保/31

爽僚/32?疑/33

儿?部 33

儿/33?兀允/34

元兄/35?先光/36

尧克/37?竞/38

竟/39

几?部 39

几/39

八?部 40

八/40?小分/41

公少/42?兮半/43?

入?部 43

内/43

又?部 44

又/44?及友/45

双/46?反支/47

父/48?刍史/49

右皮/50?争/51

事叔/52?受/53

力?部 54

力协/54?助/55

劲男/56?勇/57

刀?部 57

刀/57?刃/58

勿卯/59?刑刖/60

列则/61?创色/62

删利/63?到剐/64

剑契/65?劓/66

卜?部 66

卜/66?占兆/67

贞/68

冫?部 68

冬/68?冰/69

冶冽/70

厂?部 71

厂历/71?原/72

厚/73

匚?部 74

匚也/74?区匠/75

曲匿/76

广?部 77

广庆/77?床庚/78

庞庶/79?麻/80

子?部 81

子孕/81?孙孛/82

孝乳/83?孟学/84?

弓?部 85

弓/85?引弹/86

马?部 87

马驭/87?驱/88

驹驾/89? 媒体评论 民安研究古汉语,尤于文字训诂见其功力,且能博综典籍,究其奥义。全书首列甲文、铭识、古篆、楷书、简化字、阐述形体之发展演变、形义关系;次及经典诗文,以明其用;对世人易误之形、音、义,亦均指明其因与纠正之法。条例清晰,深入浅出,其裨后学之功大矣。

——陆宗达(著名历史学家)

《细说汉字》一书文笔生动,选例富于趣味,使本来非常专门枯燥的文字学知识为众多读者所接受。借这部书把文字学传播到学习和使用汉字的社会大众中去,是作者左民安同志多年的愿望,也将使他的辛勤工作长远为大家所纪念。

——李学勤(著名学者)

本书是一部通俗的《说文解字》,阅读此书全无枯燥单调的感觉,它好像是一位饱学的老师,在向你深入浅出、趣味盎然地传授文字知识。

——普通读者

从这本书中获得的不仅仅是一种专门的知识,而且宛若看到了我们古代民族一幅幅生动有趣的民俗图画和特定条件下的历史状况。

——普通读者 在线试读部分章节 汉字概说

任何一种文字都是代表有声语言的,这是世界上一切文字的共性。它们都是以语言为基础,依赖于语言的产生而产生,随着语言的发展而发展。我们现在所使用的方块汉字,就是以汉语为基础而产生的记录汉语的符号体系。

汉字的起源和发展,与我们中华民族的文明紧密相连,可以这样说,没有汉字就没有我们中华民族的光辉灿烂的文化。

一?汉字的创造及其特点

汉字是谁创造的?在我国历史上,历代的观点认为汉字是仓颉个人所造。比如在《路史?禅通记》中说,仓颉“龙颜侈哆,四目灵光”。在《春秋元命苞》中说,仓颉“生而能书”。简直把仓颉说成一个神通广大、法术无边、不食人间烟火的“神人”。

然而,考古科学的种种发现,却愈来愈多地证明汉字是广大劳动人民的创造成果。我们的祖先在新石器时代就已经创造了汉字,“在社会里,仓颉也不止一个”(鲁迅:《门外文谈》)。是千百万劳动人民在长期的劳动生活中,使汉字从无到有,从少到多,从多头尝试到约定俗成,不断地孕育、创造、选炼、发展起来的。

关于汉字的产生年代,历来说法不一。有人说汉字产生于夏代(公元前2100多年),距今四千多年。也有人说汉字产生于商代(公元前1600多年),距今三千多年。可是1972年以后的z新研究成果,则是以西安半坡村遗址的距今年代为汉字产生的标志。半坡遗址陈列室的那些类似文字的刻画符号,和彩陶上的花纹是根本不同的。“那些刻画记号,可以肯定地说就是中国文字的起源。或者说是中国原始文字的孑遗。”(郭沫若:《古代文字之辩证的发展》)从这些刻画符号看:第y,它们都是单个的独立体;第二,有类似笔画的结构;第三,它们尽管都是草率急就的,但已经具备了汉字的雏形。比如《说文解字》说:“家,居也。”既然是居,那就应该是人居,可是为什么“宀”(古代的屋子)内有“豕”(猪)呢?难道“家”是养猪的吗?当我们看了半坡村遗址后就会恍然大悟,原来在母系氏族社会,猪已开始家养了。由此可见,这个“家”字,在六千多年以前就已经开始孕育了,两千年以后发展成为甲骨文和金文中的“家”字。

1972年中国科学院考古研究所实验室用同位素炭十四(C14)测定半坡遗址距今已有六千年左右的历史,这也正是汉字的历史。所以,我们的汉字是世界上z早的文字之一,这是我们中华民族的光荣和骄傲。

世界上的文字是多种多样的,但总的说来可以分为表意和标音两大文字体系,而汉字则属于表意文字。所谓表意文字,就是文字与语言的语音方面不发生直接联系,每一个字只是表示一个音节,不能明确表示读音,但一个字的本身就能表示一个意思。如“旦”字的上部是“日”,下部是地面(或水面),从地面上升起太阳,是表示早晨的意思。也正因为如此,同一个文字符号可以代表两种语言里的同一个词,而读音完全不同,比如方块汉字的“日”字,是画一个圆圈、中间加上一个圆点,很像一个太阳,而古埃及也是用这个文字符号表示太阳,只是读音不同。也正因为表意文字具有和语音不发生直接联系的特点,所以它就有可能用来代表不同民族的语言,如我们的邻邦日本、朝鲜等国家都曾经借用汉字作为他们的书面交际工具。

既然说表意文字与语音没有直接的联系,那么“形声字”中的“声”又应怎样解释呢?汉字是可以分为没有标音成分的象形、指事、会意的纯表意字和有标音成分的形声字这两大类。但即使是“形声字”的“声符”本身原来也是一个象形符号。比如纹、雲、洋、渔等都是形声字,它们的声符是文、云、羊、鱼。甲骨文中的“文”字就像一个人胸部刻的花纹(即为“祝发文身”的“文”),“云”字就像一朵白云的形状,“羊”字像羊头,“鱼”字像鱼形。这里的“文”、“云”、“羊”、“鱼”都是象形字,还是与语音不发生直接联系,所以在我们现行的方块字中,即使是有百分之九十的形声字,也不妨碍它属于表意文字体系。

二?汉字的结构

我们知道,汉字是属于表意体系的文字,字形和字义有着密切的关系。倘若我们能对汉字的形体结构做出正确的分析,那么对于我们了解和掌握汉字的本义和引申义,特别是对于我们阅读古代文化典籍有着极大的帮助。

一提起汉字结构,总离不开“六书”之说。所谓六书,就是前人分析汉字结构所归纳出来的六种条例。六书这个名称,z初见于《周礼?地官?保氏》;六书的细目,始见于西汉刘歆的《七略》。用六书分析汉字的结构,是从汉代古文经学家发端的。

我国历史上关于六书的说法很多,但就其名目和名目的次序而言,主要有三家。

第y家是东汉的班固。他在《汉书?艺文志》里说:“古时八岁入小学,故周官保氏掌教国子,教之以六书。谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”

第二家是东汉的郑众。他在《周礼?地官?保氏》注中说:“六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。”

第三家是东汉的许慎。他在《说文解字?叙》里说:“一曰指事,二曰象形,三曰形声,四曰会意,五曰转注,六曰假借。”

过去的学者,通过对这三家说法的比较,大都采用了许慎的名称,这不仅因为他对六书的名称都有具体而详细的解释,同时他还有我国分析研究汉字的第y部专著《说文解字》。而在次序上呢?则大都采用班固的说法。因为汉字是起源于图画,象形、指事、会意都和图画有着密切的关系,所以图画在前;而有标音成分的形声字则是在象形的基础上发展起来的,这也是符合由表意到标音的文字发展规律的,所以形声字在后;假借则只是有读音上的联系,与字义毫不相干,所以放在z后。可见,这种次序的排列是很有道理的,于是就很自然地形成了后世大家所公认的六书的名称和次序:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

应当说明,六书是古人根据汉字结构归纳出来的汉字构造结论,而决不能认为我们的祖先是依照这六条法则来创造汉字的。班固在他的《汉书?艺文志》中说,六书是“造字之本”,这种说法显然是不严密的。实际上,象形、指事、会意、形声才是造字之法,而转注和假借是不能产生新字的,它们仅是用字之法,和汉字的结构不发生联系。

下面对六书进行具体的分析:

(一)象形。顾名思义,象形就是像实物之形,也就是把客观事物的形体描绘出来的意思。许慎在《说文解字》中说得精湛:“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。”所谓“随体诘诎”,也就是随着物体的自然形状,弯弯曲曲地描绘出来。如“日”、“月”就很像一轮红日和一弯新月高悬太空。再看“山”的甲骨文字形,当中一峰突起,周围群岚环抱,颇有一点“远近高低各不同”的意味。“州”字也很有意思:甲骨文和金文都是三条曲线,表示波涛汹涌的流水,其中间的小圆圈或小黑点,表示水中的一块陆地。《诗经》的开卷第y首就是“关关雎鸠,在河之州,窈窕淑女,君子好逑”。这个“州”,就是“雎鸠”在河中栖息繁衍之地。再比如,我们常说,说话提意见都要“有的放矢”,那么这个“矢”为什么当“箭”讲呢?请看甲骨文“矢”字的上部为锋利的箭镞,中为箭杆,下为搭弦的尾翎,可见“矢”就是“箭”的象形字。

从以上的字例看,象形的定义和例证是不难理解的。但这里还要说明两点:第y,有人认为象形字有“因形知义,因义知音”的优点,其实这是一种误解。我们知道,思维和语言是不可分割的。因此,任何一个象形字,哪怕是z接近于图画的象形字,也必须首先通过语言读出音来,才能表达概念。那种“因形知音”的主张,其实质就是把语言和思维割裂开了。第二,既然象形字要符合“画成其物,随体诘诎”的要求,这种造字法就必然有很大的局限性。不仅书写麻烦,而且形体也往往不统一。所以,在汉字的发展过程中,象形造字法在各种造字法的比较下越来越趋于劣势,z后只能被有标音成分的、产字z多的形声法所代替。

(二)指事。许慎在《说文解字?叙》中说:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。”这就是说,初看起来可以认识,再细观察就能了解意义,如“上”、“下”二字就是指事字。但是这个定义是相当含混的。清代的著名文字学家王筠说:“‘视而可识’,则近于象形,‘察而见意’则近于会意。”(《说文释例》)对“指事字”的理解历来分歧很大,不过多数人认为,指事字就是在象形的基础上再加上个指事符号做标记的一种字。

我们知道,牛马之类都可以用象形体表现出来。可是“甜”的意思又怎样象形呢?于是我们的祖先创造了一个“甘”字,在甲骨文里就写成口中加一点,表示在舌头上感到甜味的地方,甜字就是从这里演化而来的。

再比如,在上古要表示树的根,就在“木”(树)的下部加一个“点儿”,这个“点儿”就表明根部所在处成为“本”字。要表示树的梢部,就在“木”的上部加一个“点儿”,这个“点儿”就表示树梢所在处成为“末”字。可见“本”与“末”的含意正好相反,成语“本末倒置”也正由此而来。

综上所述,“甘”、“本”、“末”等字都是在象形基础上再加指事符号的指事字。另外还有纯符号指事字,比如“上”、“下”在甲骨文中都先画一横线,再在线上或线下加一个点,横线以上的“点儿”就表示这是上面,横线以下的“点儿”就表示这是下面。指事字在六书中是绝对少数,这是因为绝大部分字都不需要用指事的方式来表示。要说明客观物体,可以用象形来表示;要说明抽象的概念,就可以用会意来代替。

(三)会意。许慎给会意下了这样的定义:“比类合谊,以见指撝,武信是也。”意思就是把两个或两个以上的象形字组合在一起,表示一个新的意思,像“武”、“信”二字就是会意字。再比如“步”字,在甲骨文中是脚趾朝上的两只脚一前一后走路的形象。假若两脚要从水中通过则怎样表现呢?那就再把“水”加在两脚之间,这就是徒步过水的“涉”字。如果两脚要登高呢?则又把“涉”字的水旁换成“阜”(左,即土坡),就成为两脚登山的样子,这又组成了新的会意字“陟”(zhì志)。如果两脚要从高山上下来又怎么办呢?则又可以把“步”倒过来,脚趾朝下,甲骨文的“降”字就像右面的两只脚从左面的山坡上下来的样子,这又组成一个新的会意字“降”。由此可见,步、涉、陟、降等都是与脚(止)有关的会意字。

会意字的类型各家说法不一,我认为主要的不过五种:

1.同体会意。是由两个或两个以上同样的象形字所组成的会意字。比如“众”字,“三人为众”,表示人多的意思。“森”字,“木多貌”。“惢”(音琐)字,“心疑也”,三心二意怎能不疑?“淼”字,“水大也”,表示水多的意思。

2.异体会意。是由两个或两个以上不同的象形字所组成的会意字,这种会意字在整个会意字中占绝对的多数。比如“莫”字,就是“暮”字的本字,表示太阳落进草丛之中,天快黑了。再比如“休”字,甲骨文的结构左边是“人”,右边是“木”(树),就是会“人依树而息”之意。

3.改变形体会意。这就是说,一个字可以通过它本身的增加笔画、减少笔画或改变形体来表示新的意思。如“”字,“家”中空了一半,就是“寂静”的“寂”字的异体字。根据这种减笔的会意方法,广东人就造了一个方言字“冇”(mǎo冒),把“有”字里面的两笔挖掉了,表示“没有”的意思。

4.组合解释会意。也就是用两个或两个以上的非象形字,以象形方式组合来会意的方法。比如不“上”不“下”为“卡”,上“小”下“大”为“尖”,四、方、木为“楞”,山、高为“嵩”等。

5.反文倒文会意。是把一个字或反写或倒写而产生新的意义。比如反“从”为“比”,反“后”为“司”。再如,甲骨文中画一个人站着即为“大”,而倒过来即为“屰”,也就是“逆”字的本字,是“不顺”的意思。“人”的头朝下当然不顺了。

(四)形声。形声又叫“谐声”。《说文解字》是这样下定义的:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”清朝著名文字学家段玉裁注解说:“‘以事为名’,为半义也;‘取譬相成’,谓半声也。‘江’、‘河’二字以‘水’为名,譬其声为‘工’、‘可’,因取‘工’、‘可’之声而成其名。其别于指事、象形独体,形声合体。”这段话不仅准确地解释了什么是形声字,而且还说明了形声字和象形字、指事字在结构上的不同。

我们知道,象形法或者会意法是有很大的局限性的,世界上许多事物和抽象概念是很难用象形或会意来表示的。比如,“鱼”是整个鱼类的总称,但是鱼的种类却是成千上万,显然不能为每一种鱼造一个字。再说各种鱼的样子又很相似,文字毕竟不是图画,就是用象形字来表示的话,也是难以从字形上一一加以区别的。于是,就出现了“形声”法。用“鱼”字边表示鱼的总类,再借用原有的字作为读音来表示鱼的种类,如“鲤”、“鲫”、“鳝”、“鳗”等。有“形”有“声”,这就产生了大量的形声字。

形声字的形符本来是象形符号,可是由于汉字的不断发展,不仅看不出象形的样子,就连表类属的意义也有不少的改变。比如“豹”是兽类,它与昆虫没有一点相似之处,但它的形符却是“豸”(zhì志,是没有脚的虫子)。“蝙蝠”是老鼠一类的动物,可是又写成“虫”字旁。“蛟”和龙是同类,可是也加上了“虫”字边。这是同古人对自然界的认识和理解受到一定局限分不开的。

形声字越到后世发展越快,据统计,汉代的《说文解字》共收字9353个,其中形声字7679个,约占总数的80%;宋代的《通志?六书略》共收字24235个,其中形声字21343个,约占总数的88%;清代的《康熙字典》共收字47035个,其中形声字42300个,约占总数的90%。在现在通用的新简化字中,形声字也占绝对多数。

(五)转注。许慎在《说文解字?叙》里说:“转注者,建类一首,同意相受,考老是也。”这个定义不好理解,所以后人各有各的解释。笔者的看法是:所谓“建类一首”,就是指的同一个部首;“同意相受”,就是指几个部首相同的同义字可以互相解释。比如在《说文解字》里,“老”与“考”就是一对转注字,它们都属八卷上的“老部”。这就是“建类一首”的意思。再从意义上看,许慎的训释是“老,考也”,“考,老也”。这种互相注解就叫“同意相受”。再比如,“绩”与“缉”属于同一部首“”,读音相近,意义也相通,可以互相解释,所以这也是一对转注字。

(六)假借。许慎给假借字下的定义是:“本无其字,依声托事,令长是也。”也就是说,当某个新事物出现之后,在口语里已经有了这个词,但在笔下却没有代表它的字,需要借用和它的名称声音相同的字来代表(托事),这就是假借。比如“令”字的本义是“命令”、“号令”等,但因其读音与“县令”之“令”相同,所以这就可以假借“命令”之“令”为“县令”之“令”。而“长”字的本义是“年长”,但因其读音与“县长”之“长”相同,所以这就可以假借“年长”之“长”为“县长”之“长”。假借全取声音相同或相近,与字义毫不相干。以下略举几例:

比如“汝”字,在《说文解字》中说:“水出弘农卢氏,还归山东入淮,从水,女声。”可见“汝”字的本义是水名。可是后来这个“汝”字就被假借为第二人称代词用了,相当于现在的“你”字。如《愚公移山》云:“汝之不惠。”这个第二人称代词的“汝”与原来当水名讲的“汝”在词义上毫无联系,仅仅是读音相同而已。所以,第二人称代词“汝”就是个假借字。

“亦”字甲骨文的写法是在“大”字中间的两边各加一个点,《说文解字》说:“人之臂亦也,从大,象两亦之形。”从字形上看也很清楚,是站着的一个人,张开两臂,两臂下各有一个点,表示这里就是腋下,所以“亦”字的本义就是“腋”。但后来“亦”字因为读音关系,被假借为副词用了(当“也”讲),所以只好另外造个“腋”字取代了“亦”字的本义,而当“也”讲的“亦”也就永借不还了。

“自”字在甲骨文里像个鼻子,所以《说文解字》说:“鼻也,象鼻形。”这话是对的。“自”字本义就是鼻子,后来被假借为“自己”的“自”,于是另造了一个从“自”声“畀”的形声字“鼻”。而“自”字以后再不当“鼻子”讲了,也就只用其假借义了。

“骄(驕)”字是从马声乔的形声字。在《说文》里说:“馬高六尺为驕。”这就是“骄”字的本义。后来因为读音相同,就把“骄”字借过来,当“骄傲”的“骄”用了,所以现在就只用其假借义了。此后也很少有人知道六尺高的马才叫“骄”了。

假借法的出现,完全废掉了汉字的表意性,这对后世用同音以代替压缩汉字的字数有很大的启示。这里需要再说明两点:第y,假借字在上古时代普遍使用,这与当时的字少有关。在甲骨契文和钟鼎铭文中很多都是假借字,这对后世的阅读和理解带来很大困难。第二,“本无其字”就能出现假借,但有时在“本有其字”的情况下也出现假借。当然我们不能因为古有假借现象,我们现在就去随便假借。要知道文字有广泛的社会性,如果我们任意乱借(实为写别字),只能损害文字的健康,造成使用上的混乱。

通过以上对六书的分析,我们可以看出,六书是后世人对文字进行分析而归纳出来的六种条例,并不是先有六书,然后再根据六书来造字的。 书摘与插画

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,拿在手里就知道不是那种轻飘飘的速成品。封面的设计简约而不失韵味,透露出一种对文字本身的敬畏感。我一直觉得,一本好的书,光是外在的呈现就能让人感受到作者和出版社的用心。翻开内页,纸张的触感也非常舒服,墨迹的清晰度和排版的疏密得当,使得长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。看得出来,在书籍制作的每一个环节,他们都下了不少功夫,这对于一本专注于文字研究的书来说,尤其重要。它不仅仅是一本知识的载体,更像是一件值得收藏的艺术品。光是放在书架上,那种气质就已经很不一样了,让人忍不住想去翻阅和探究其中的奥秘。

评分这本书最让我感到惊喜的是它对汉字“应用”层面的探讨。很多关于汉字的讲解,都集中在“溯源”,即追溯到最古老的形态。但这本却花了不少篇幅来探讨汉字在不同历史时期的流变,以及它如何影响了中国人的思维定式和行为习惯。比如,通过分析一些特定部首的演变,作者探讨了古代社会对不同职业、不同地域人群的认知差异。这种结合了语言学、人类学和社会学的跨学科视角,让这本书的厚度远远超过了一本单纯的文字学入门读物。它让你在学习单个汉字的同时,也在潜移默化中理解了中华文明的深层结构和发展脉络。读完之后,感觉自己对“中文”这个概念有了更深层次的认同感和理解力。

评分我这次入手这本书,主要还是被它“细说”这个副标题所吸引。现在市面上的汉字普及读物很多,但大多停留在泛泛而谈的层面,讲一些有趣的字形演变,比如甲骨文、金文的片段,然后就草草收场了。但这本书给我的感觉是,它真的深入到了每一个汉字背后的逻辑和文化土壤之中。它不是简单地罗列字源,而是试图构建一个完整的认知体系,让你明白为什么这个字会是这个样子,它在古代的社会结构中扮演了什么角色。这种由表及里、层层递进的讲解方式,让原本晦涩的文字学变得生动起来,仿佛一下子打开了一扇通往古代生活场景的大门。我尤其欣赏作者那种严谨的考据态度,每一个结论似乎都有可靠的文献支撑,让人读来信心十足。

评分从阅读体验上来说,这本书的节奏感把握得非常好。它不是一味地向前推进,而是会穿插一些小型的“知识点回顾”或者“趣味小测验”,虽然篇幅不长,但对于巩固前文所学的内容非常有帮助。更重要的是,它激发了我主动去查阅更多相关资料的兴趣。书中的一些引文和参考资料虽然没有被详细展开,但其专业性和权威性足以让人相信其可靠性。我现在常常在阅读其他古代文献时,会不自觉地回想起书中对某个字形结构或词义演变的解释,这种带着“背景知识”去阅读的体验,让整个过程变得更加充实和有深度。它不仅教授了知识,更重要的是,它培养了一种深入探究文字背后的文化脉络的习惯。

评分说实话,刚开始看的时候,我还有点担心会过于学术化,变成一本冷冰冰的工具书。毕竟“中信出版社”的名头,通常意味着内容的深度和专业性。但出乎意料的是,作者的叙事手法非常高明。他没有采用那种堆砌专业术语的写法,而是运用了大量的历史故事、生活场景和巧妙的比喻来阐释复杂的概念。比如,在讲解形声字结构时,他会联系到当时的某种制造工艺或者社会分工,一下子就将抽象的偏旁部首具象化了。这种叙事策略极大地降低了阅读门槛,让即便是对文字学一窍不通的普通读者,也能轻松地跟上思路,并且从中获得乐趣。它成功地在“专业”与“通俗”之间找到了一个绝佳的平衡点。

评分重新认字,原来那么多学问。

评分神速神速,真给力,订了许多本送人了

评分神速神速,真给力,订了许多本送人了

评分值得耐下心,细细品味。

评分了解传统文化,才能更了解今天。

评分非常好的书,值得拥有

评分好。。。。。。。。。。。。。。

评分很喜欢很喜欢很喜欢啊

评分赞

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版现货 人类简史:从动物到上帝(新版)[以色列] 尤瓦尔·赫拉利 著 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1536454810/5b23633eN6bcae8e8.jpg)