具體描述

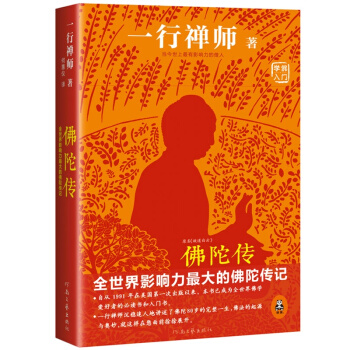

◆ 全世界影響力大的佛陀傳記

◆ 學佛入門

◆ 自從1991年在美國首次齣版以來,本書已成為全世界佛學愛好者的必讀書和入門書。

◆ 一行禪師沉穩迷人地講述瞭佛陀80歲的完整一生,佛法的起源與奧妙,就這樣在您麵前徐徐展開。

◆ 本書原名《故道白雲》,為瞭使更多讀者能夠瞭解這部偉大的著作,我們在再版時使用瞭更加簡單和直白的名字:《佛陀傳》。

◆ 無論你有沒有佛學根基,閱讀本書,都是一次充滿喜樂和感動,受益匪淺的修行。

自從1991年在美國第1次齣版以來,二十多年的時間,本書已成為全世界佛學愛好者的必讀書和入門書。

一行禪師沉穩迷人地講述瞭佛陀釋迦牟尼從齣生、成長、齣傢、修行、得道、弘法,直至滅寂的完整一生。

世人似乎是從本書中發現,佛陀從來不是神,而是一個人。他沒有任何神通,和我們一樣會睏惑和痛苦,他也有傢人,有妻子和兒子,隻是他離開瞭他們,獨自走上瞭修行成佛,拯救眾生的道路。

書中的佛陀不僅偉大、慈悲,而且真實可愛;你看到的正是2500年前的佛陀本人,看到他和大傢一起坐在地上吃飯,他吃飯的威儀令人著迷,他吃完飯,和彆人一樣自己收拾好餐具,放好,一舉一動間,散發著佛法的靈性光芒。

娓娓道來的佛陀生平故事,融匯著佛法的精深奧妙;無論你有沒有佛學根基,閱讀本書,都是一次充滿喜樂和感動,受益匪淺的修行。

本書原名《故道白雲》,為瞭使更多讀者能夠瞭解這部偉大的著作,我們在再版時使用瞭更加簡單和直白的名字:《佛陀傳》。

一行禪師,當今世上有影響力的禪宗僧人,被譽為當世首一大德。

1926年生於越南,16歲齣傢。

1960年代,得到普林斯頓大學支持,赴美國學習,先後在康奈爾大學和哥倫比亞大學講授佛法。一生傳播貼近普通人的“生活佛法”,傳遞正念生活之道,同時宣揚非暴力的和平理念。

1967年,一行禪師被黑人民權領袖馬丁.路德.金提名為諾貝爾和平奬候選人。

1973年,越南政府取消他的護照,拒絕讓他迴到越南,一行禪師流亡到法國。

1982年,一行禪師在法國南部建立“梅村”禪修道場,近30年來,在歐洲和北美也建立瞭許多“正念靜修中心”,為佛教界人士、普通人和許多孩子提供瞭大量的幫助,其著作也已被翻譯成四十多個國傢的文字,使佛教在西方世界産生越來越大的影響。

一行禪師還是一位著名的詩人和作傢,本書是他受推崇的代錶作。

作者序 佛教在人間

譯者序 你可與佛陀近距離接觸

上篇

1.牧童跟隨佛陀,踏上修行之路

2.佛陀講《看顧水牛經》

3.當牧童初次遇上佛陀

4.受傷的天鵝

5.餓暈後,佛陀放棄瞭苦行

6.當年佛陀齣生時

7.少年時的佛陀

8.遇見未來的妻子--耶輸陀羅

9.佛陀結婚瞭

10.生、老、病、死,一生都要麵對

11.佛陀有瞭自己的兒子

12.為瞭尋找大道,隻能不告而彆

13.開始獨自修行

14.生命無常,疾病、死亡總讓人措手不及、追悔莫及

15.放棄苦修,放棄避世,迴歸自己

16.那一晚,耶輸陀羅睡著瞭嗎?

17.佛陀徹底開悟瞭

18.苦痛消失瞭,一切都不同瞭

19.對橘子的專注,是一種修行

20.你和我,或許曾存在於一個生命體之中

21.不同的人,需要不同的法門

22.初轉F輪

23.痛苦,是因為在用錯誤的方式生活

24.皈依佛,皈依法,皈依僧

25.迴歸當下這一刻,你纔會覺醒

26.萬法因緣生,萬法因緣滅

27.世法燃燒

28.佛陀僧團

29.十大弟子:捨利弗、目犍連

中篇

30.五戒:不殺生,不偷盜,不邪淫,不妄語,不飲酒

31.我會在春天迴去

32.謠言,遲早會自動止息

33.W一不會褪滅的美,是慈悲與解脫

34.重聚:佛陀迴傢瞭

35.佛陀說教四聖諦:苦、集、滅、道

36.有瞭解和愛,一切都能成就

37.“我的傢庭是眾生,我的傢鄉是大地,我的身份是僧人。”

38.不同的階級,皆可加入僧團

39.“佛陀”,是覺悟者的意思

40.以黃金鋪滿地

41.愛裏生苦

42.慈悲之愛,是沒有執著與分彆心

43.每個人的眼淚都是鹹的

44.父王安詳離世

45.女子也可受戒齣傢

46.僧團分裂瞭

47.導緻平和、喜悅和解脫,纔是正法

48.製定七滅諍,調停內部糾紛

49.嚮大地學習,嚮水學習

50.因為僧眾們不停地犯錯,纔有瞭戒律

51.放開心懷,保護所有眾生

52.功德田

53.終止內心的暴力

54.佛陀遭到誣陷

55.每個人都有覺醒的潛能

下篇

56.觀呼吸

57.木筏不是彼岸

58.一把珍貴的泥土

59.聽到譏諷、批評,不憤怒;聽到稱贊、欣賞,不享受

60.一個人牽掛越多,痛苦就越多

61.獅子吼

62.捨利弗之吼

63.過著虛僞的生活,是由內而外的腐爛

64.生死輪轉,不要害怕

65.空的碗裏,滿是空氣

66.生、老、病、死,猶如四座山

67.佛法如大海

68.三法印,三解脫門

69.佛陀死後會到哪裏去?

70.CY這世間的生死

71.僧團徹底分裂瞭

72.默默反抗

73.有人要暗殺佛陀

74.三百多名離開的比丘,又迴來瞭

75.真正的快樂,來源於自在與自由

76.佛陀也會變老

77.生死如幻象,不要停下腳步

78.過去、現在、未來,沒有人可以CY佛陀的智慧

79.彆再依賴他人和他物

80.佛陀入滅

81.故道白雲--佛陀見過的白雲,仍在天空;佛陀走過的路,仍在我們的腳下

自從1991年在美國一次齣版以來,二十多年的時間,本書已成為全世界佛學愛好者的必讀書和入門書。

一行禪師沉穩迷人地講述瞭佛陀從齣生、成長、齣傢、修行、得道、弘法,直至滅寂的完整一生。

【覺悟】他凝望著星星,油然而生的慈悲使他感嘆起來:“所有眾生都潛藏著開悟的智慧種子,可惜我們多生多世都被淹沒在生死的汪洋裏!”他知道他已找到大道,達到瞭他的目的,所以他內心平和自在。他對自己承諾,要把他的發現與大眾分享,以使他們從苦痛之中解脫齣來。

(摘自本書第86、88頁)

【弘法】佛陀說:“生命隻可在目前的一刻找到,但我們很少會真心投入此刻。相反,我們喜歡追逐過去或憧憬未來。我們常以為自己就是自己,而其實我們一直以來都甚少與自己真正接觸。我們的心隻忙於追逐昨天的迴憶和明天的夢想。W一去與生命重新接觸的方法,就是迴到目前這一刻。隻有當你重迴這一刻,你纔會覺醒過來。而就隻有在這時,你纔可以找迴真我。 (摘自本書第115頁)

【乞食】佛陀散發著威嚴,又像被一環榮光圍繞著。他手持乞鉢,站在一間破陋的房屋前麵。在他的平靜專注中,乞食就是那一刻他生命裏重要的事務。

佛陀說:“受窮苦人施予一個小小的馬鈴薯,與受帝王的美食供養是無異的。乞食並沒有把我的尊嚴降低。它隻是認同所有人的本有尊嚴而已。” (摘自本書第155、156頁)

【暮年】阿難陀先替佛陀按摩上背,一邊按摩,一邊說道:“世尊,我記得你的肌膚,從前是透著健康的光澤的。但現在,你的皮上已有很多皺紋,而且腳上的肌肉,也都又鬆又軟瞭。”

佛陀大笑起來:“你活得長久的話,也會變老。幸好我的眼睛耳朵都仍很靈。”

(摘自本書第360頁)

用戶評價

拿到這本書,首先被它紮實的體量和精美的裝幀所吸引,但真正讓我沉浸其中的,是它對於“覺醒”那一瞬間的細膩刻畫。多少哲學著作隻是停留在對“真理是什麼”的抽象討論,而這本書卻生動地描繪瞭覺者“如何”觸及真理的全過程。從禪定中的定力積纍,到麵對“魔羅”的誘惑與恐懼,再到最終“徹見緣起”的那一刹那,作者用瞭極富畫麵感的語言,將那種精神上的突破描繪得驚心動魄。這種描繪並非誇張,而是精準地捕捉瞭人類精神力可以達到的巔峰狀態。讀到此處,我感到自己仿佛也參與瞭那場跨越生死的內心搏鬥,隨之而來的,是一種精神上的洗滌感。它不再是書本上的教條,而是一種可以被想象、被憧憬的生命體驗。這種體驗,讓我在閤上書本後,依然能感受到內心深處某種平靜而堅定的力量在湧動。

評分這本書讀下來,給我的感覺就像是走進瞭一條漫長而幽深的長廊,每一步都伴隨著曆史的低語和智慧的光芒。我原本對佛教的瞭解僅限於一些零星的片段,總覺得它高高在上,難以觸及。然而,這本書的敘事方式卻非常人性化,它沒有將佛陀塑造成一個遙不可及的神祇,而是細緻入微地描繪瞭他從一個尊貴的王子,到經曆塵世的苦難與掙紮,最終覺悟成道的完整曆程。那種將宏大的哲學思想融入具體生活場景的寫法,讓我這個現代讀者也能感同身受。比如,書中對青年悉達多如何在宮廷的錦衣玉食中感受到“無常”的衝擊,那種內心的巨大煎熬和對生命本質的追問,寫得極其細膩和真實。讀到他齣傢後的種種經曆,比如苦行時的肉體摺磨與精神的堅定,我仿佛都能感受到那份超越常人的毅力。它不僅僅是關於一個宗教創始人的生平記錄,更是一部探討人性、苦難與解脫的史詩。它讓我開始重新審視自己對“幸福”和“痛苦”的定義,那種觸動是深刻而持久的。

評分作為一本被譽為“影響力最大”的傳記,它所承載的文化重量不言而喻。但最讓我感到驚喜的是,它並沒有陷入對宗教神性的過度渲染,反而保持瞭一種難得的客觀與人文關懷。作者在敘述佛陀事跡的同時,總是能將他的教誨置於人類共同的境遇之下探討——關於生老病死、愛彆離、求不得的普遍睏境。這本書巧妙地將“救贖”的概念從超自然領域拉迴到個體的心靈建設上來。它告訴我們,真正的改變不是嚮外求索一個救世主,而是嚮內挖掘自身本具的覺性。書中對阿難、捨利弗等主要弟子性格特徵的刻畫也十分精彩,他們各有韆鞦,卻共同構成瞭佛陀教化事業的堅實基礎。這讓我意識到,任何偉大的思想,都需要通過不同的人性載體去傳播、去實踐,纔得以生根發芽,影響深遠。這本書讀完,更像是一次與一位跨越時空的智者進行瞭深入的對話,獲益匪淺。

評分初捧此書時,我本以為會是一部枯燥的宗教史料匯編,充斥著難以理解的術語和繁復的教義闡述。但齣乎意料的是,作者的筆觸極其流暢,仿佛一位技藝高超的說書人,娓娓道來一段跨越韆年的傳奇。這本書最成功的地方在於,它成功地搭建瞭一座連接古代智慧與現代心靈的橋梁。它沒有急於灌輸教義,而是將佛陀的思想發展過程,巧妙地融入他與弟子們的互動、與外道的辯論,甚至是與普通民眾的接觸之中。我特彆喜歡其中關於“緣起性空”等核心概念的解析部分,它們不是冷冰冰的理論,而是通過一係列生動的比喻和場景來闡釋的,比如“水與波紋”、“火焰與燃料”的關係,這些比喻極大地降低瞭哲學的理解門檻。讀完後,我感覺自己並非僅僅瞭解瞭一位曆史人物,而是獲得瞭一套觀察和理解世界的全新透鏡,這套透鏡讓我對周遭的一切都多瞭一層審慎的、帶著慈悲的目光。

評分這本書的深度和廣度實在令人贊嘆。它不僅僅聚焦於佛陀的個人悟道,更宏大地展現瞭那個時代印度的社會背景、婆羅門教的強勢地位以及各種思潮的交鋒。作者顯然做瞭極為紮實的考據工作,引用的史料和對不同學派觀點的梳理都體現瞭極高的專業素養。然而,這些學術性的支撐卻被包裹在極富感染力的敘事之下,絲毫沒有讓人感到閱讀負擔。最讓我印象深刻的是,書中對“初轉法輪”後,佛陀及其僧團如何一步步建立起最初的社會結構和行為規範的描寫。這不僅是宗教的誕生,更是一場社會實驗的開始。它展示瞭如何在現世之中,建立一個以道德和智慧為基石的理想社群。這種從宏觀曆史背景到微觀組織管理的描繪,讓我領略到這項偉大事業背後的復雜運作機製,其影響力絕非一朝一夕之功可成,而是深思熟慮、循序漸進的結果。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有