具体描述

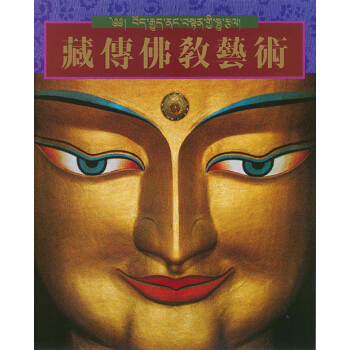

《藏傳佛教藝術(第二版)》

作者:劉勵中

出版社:三聯書店(香港)有限公司

ISBN:9789620434105

分類:藝術及音樂 > 佛教藝術 > 其他

出版日期:2015年02月

語言版本:中文(繁)

頁數:360 頁

版次:第 1 版

裝幀:精裝

內容簡介

本書版於1987年,先後譯成藏文、英文、法文等多種文字在世界範圍內發行,並奪得海內外多項大獎:

1986-87年度香港印製書籍獎-中文書籍組

1986-87年度香港印製書籍獎-中文書籍獎

1988年美國紐約 Art Direction 雜誌藝術設計獎

1989年度香港印製大獎-書籍印刷組銀獎(英文版)

1980-1990首届中國美術圖書獎

本書自出版以來,好評如潮,是次再版,經典重現,以資讀者。

藏傳佛教自成一系,它不但是佛教的重要支派,而且是瞭解,西藏和青海文化、歷史的鑰匙。

劉勵中先生在青海生活近三十年,原為青海新聞圖片社攝影記者,對藏傳佛教素有研究。長年以來,他克服種種困難,冒著生命危險,遍訪青海、西藏所有寺廟,並將之一一攝入鏡頭。

其後,更蒙班禪大師惠賜手諭,批准深入各寺院取景,因而很多秘藏之珍,特別是稍後因故損毀的一些壁畫,也一一收入鏡底,得以傳世。

本畫冊是劉氏從他攝得的五千多張照片中精選出近頻六百七十幀彩照,再配以大量的文字資料編輯而成。

畫冊分圖版和文字兩大部分。圖片分以五輯:(一)建築、(二)雕塑、(三)繪畫、(四)文物、(五)其他。各輯均有導言,各圖皆附說明,主要寺廟還有扼要的文字介紹。

全書逾十一萬字,除劉勵中作主要執筆外,並有李志武的《藏傳佛教源流概說》和黃顥《北京地區與藏傳佛教有關的文物》等專文,同時附有"藏傳佛寺分佈圖"、"藏傳佛寺一覽表"和達賴、班禪、藏王的世系表。

本畫冊是現今介紹藏傳佛教藝術全面的鉅構,它不但適合愛好佛教的人士研讀,更是研究藏族文化歷史的書籍;由於內容豐富多采,兼收建築,雕塑、繪畫、工藝等方面的,珍貴資料,對文化、藝術的愛好者來說,它也是很可寶貴的參考讀物。

作者簡介

劉勵中

原籍河北省灤縣,於1938年在湖南省湘潭市出生。

1960年,畢業於青海省師範學院中文系新聞專修科。同期參加當時的攝影家鄭景康舉辦的新聞攝影訓練班。畢業後,在青海玉樹藏族自治州工作。

1965年,調任《青海日報》記者,專職新聞攝影。

1972年,調往青海省文化工作站從事攝影創作,獲老攝影師祁成祥的指導。其間,多幅作品入選“全國攝影藝術展覽”和“全國人像攝影藝術展覽”。

1977年,調到青海省新聞圖片社工作。在這期間開始構思編攝一本全面介紹藏傳佛教藝術的大型畫冊,並出版完成了青海省境內有關寺院的拍攝工作。

1981年,調入青海省博物館籌備處工作。不久,獲班禪大師惠賜親筆手諭,並得到國家文物局文物處的批示及上級的支持,遍訪西藏、甘肅等地的寺院,後再1983年完成了《藏傳佛教藝術》的拍攝工作。

著作:

《塔爾寺》(合編),文物出版社,1982年。

《近距攝影》,天津人民美術出版社,1983年

用户评价

这本书的装帧和纸质确实是没得说,精装版拿在手里很有分量,三联书店的出品向来让人放心,那种对细节的打磨,从封面烫金的纹理到内页的印刷清晰度,都体现了出版方对艺术类书籍的敬畏。我特别喜欢它那种沉稳的色调,虽然内容是关于佛教艺术的,但整体设计却非常现代和雅致,放在书架上本身就是一件赏心悦目的摆设。每次翻开它,都能感受到那种厚重的历史感和匠人精神,感觉不仅仅是在阅读,更是在进行一次触摸和体验。尤其是一些大尺寸的图片展示,色彩还原得非常到位,让人仿佛能透过纸张感受到那些古老雕塑和唐卡上颜料的质地与光泽,这是很多普通影印本无法比拟的体验。虽然我对藏传佛教的了解还停留在初级阶段,但仅仅是欣赏这些精美的图像,就已经觉得物超所值了,它无疑为艺术爱好者提供了一个高品质的视觉盛宴。

评分这本书的排版布局简直是一场视觉上的禅修之旅。它不像那种教科书式的堆砌资料,而是非常注重图文之间的呼吸感和留白处理。作者在叙述复杂的教义和艺术演变脉络时,总能巧妙地穿插高质量的插图,这些图片不仅仅是配角,更是叙事的主体之一。你可以在一页上看到一尊精美的佛像的局部特写,下一页马上就是相关的历史背景介绍,这种跳跃感很流畅,不会让人感到信息过载。我尤其欣赏它在处理不同时期、不同流派的造像风格对比时所下的功夫,那些细微的造型差异和手印变化,在清晰的对比图例下变得一目了然,极大地帮助了非专业读者建立起清晰的认知框架。对于想要深入了解艺术风格演变的人来说,这种组织方式是极其友好的,它引导你去看细节,去比较,而不是囫囵吞枣地接受结论。

评分坦率地说,作为一本深入的学术性著作,它在学术严谨性上做得非常到位。从引用的文献和术语的使用来看,作者显然是花费了大量心血进行考证和梳理的。尽管我无法核对每一个细节,但那种对准确性的执着是能从行文中感受到的。例如,在讨论特定法器或法相的命名时,作者常常会给出不同语境下的翻译和解释,这对于需要进行严谨研究的读者来说是至关重要的参考。它没有为了迎合大众而牺牲专业度,这在当前很多“泛艺术普及”类书籍中是比较难得的品质。这本书更像是一本放在案头,随时准备查阅和对照的工具书,而非仅仅是茶余饭后的消遣读物。它建立了一个可靠的知识基准线,让读者在后续的探索中能有处可循,不至于被网络上的零散、碎片化的信息所误导。

评分这本书带来的,是一种跨越时空的对话感。藏传佛教艺术,往往与地域的隔绝和信仰的虔诚紧密相连,而这本书成功地打破了这种物理和心理上的距离。通过对不同历史阶段、不同地域风格的比较分析,我们能清晰地看到艺术是如何在适应新的环境和挑战时,既保持核心的宗教精神,又不断自我革新的。我尤其关注到书中对“变异”和“融合”的讨论,这让我思考,即便是最固守传统的艺术形式,也从未停止过与外部世界的微妙互动。这种动态的历史观,使得原本静态的、冰冷的艺术品突然间“活”了起来,它们不再只是博物馆里的陈列品,而是活生生的历史记录者。读完后,对西藏乃至更广泛的喜马拉雅文化圈的艺术生命力,有了一种全新的、充满敬意的认识。

评分阅读这本书的过程中,我体验到了一种被引导进入深层思考的状态。它不仅仅罗列了“这是什么佛”、“那是哪个寺庙的壁画”,而是深入探讨了艺术形式背后的哲学意涵和社会功能。比如,书中对坛城(Mandala)的结构和象征意义的解读,就远超出了单纯的几何图形描述,而是将其置于宇宙观和修行次第中去理解,让人茅塞顿开。这种深度的挖掘,需要作者对相关文化和历史有极其扎实的功底,并且能够用简洁而富有洞察力的语言表达出来。对于我这样习惯于从世俗角度看艺术的人来说,这本书提供了一把钥匙,让我得以窥见艺术作为宗教载体时所承载的无形信息。每一次阅读,都会因为自己对某一概念理解的加深,而重新审视之前看过的图片,感觉这本书的价值是累积性的,越读越有味道。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[港台原版]村上朝日堂是如何锻炼的 村上春树 時報文化出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1696014927/55d542ccN75ae602b.jpg)

![小豬大俠1-5册 台湾原版[繁体] 正版书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10098036367/56b469b5N68d45bff.jpg)