具体描述

内容简介

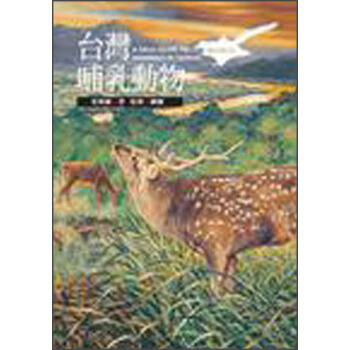

長久以來,台灣哺乳動物面臨了遠較其他動物更為嚴苛的生存考驗,一個個物種在我們渾然不覺的情況下消失了,大家大多非常安於現狀,反而會懷疑:台灣真的有哺乳動物嗎?不是只有非洲,澳洲才有野生動物嗎?我們不禁為台灣的哺乳動物叫屈,也為那些消失的生命悲傷。「凡走過的必留下痕跡」,我們也期待為這塊土地上的生命留下精采的紀錄,於是兩年餘來,兩位作者不斷地與少得可憐的資料奮鬥,在蛛絲馬跡中尋覓哺乳動物的原始生活面貌,而且還要持續不斷地與得來不易的珍貴動物屍首奮戰,以獲取最寶貴而且正確的第一手資料。

這一切的努力將在11月20日出版的『台灣哺乳動物-野外探險實用大圖鑑』中呈現給大家,且讓我們重新認識這一群久被漠視的同伴動物吧。

本書作者以多年與野生動物相處的經驗,將台灣所有之陸棲野生哺乳動物,以大家所熟悉易懂的動物為序幕,打破傳統上分類的編排,以引導讀者進入了解並欣賞台灣野生動物的領域,萁對各動物習性及形態之描述相當詳實。

由於台灣野生哺乳動物大多生性隱密,又多屬夜行性,平常直接觀察不易,如何藉由其所留之痕來鑑定或判別其存在,本書亦有相當詳細的介紹,更是具有啟發與實用的價值。

作者简介

祁偉廉,1960年生於台北,現就讀於屏東科技大學獸醫研究所博士班,是國內著名的動物醫生,擅長動物追蹤、標本製作等,除了積極參與國內動物保育工作之外,近年來更投入心力訓練工作犬,十分活躍。著有《鳥羽》﹝商周出版﹞、《台灣哺乳動物》﹝天下文化出版﹞等。目录

序導讀

第一章 認識哺乳動物

第二章 野外觀察與記錄

第三章 台灣的陸生哺乳動物

偶蹄目動物

鱗甲目動物

靈長目動物

食肉目動物

兔形目動物

嚙齒目動物

食蟲目動物

翼手目動物

附錄

(1)台灣哺乳動物野外觀察概況

(2)頭骨檢索表

(3)台灣陸生哺乳動物齒式簡表

(4)動物標本製作要領

(5)分類索引.學名索引

作者後記

動物畫手記

前言/序言

用户评价

我本以为这只是一本介绍动物的图鉴,没想到《台灣哺乳動物》给我带来了如此丰富而深刻的阅读体验。它不仅仅是一本百科全书式的作品,更像是一位经验老道的博物学家,用他毕生的知识和热情,向我们展示了一个隐藏在繁华都市背后的,充满野性与生命力的台湾。 书中对每一类哺乳动物的介绍都极为详尽,从宏观的生态位到微观的毛发纹理,无不细致入微。我尤其对关于台湾黑熊的章节印象深刻。作者不仅仅描述了它的体型、食性,还深入探讨了它在台湾山地生态中的地位,以及人类活动对它们生存造成的挑战。书中穿插的许多真实观察记录,让我仿佛置身于原始的山林之中,亲眼目睹这些动物的生活点滴。那些关于它们如何觅食、如何繁殖、如何在复杂环境中生存的细节,都让我感到无比震撼。而且,作者在描述过程中,没有使用任何过于专业的术语,而是用通俗易懂的语言,将复杂的科学知识巧妙地融入其中,让即便是没有专业背景的读者,也能轻松理解。

评分我一直都对大自然充满了好奇,尤其对那些生活在我们看不见的山林间的生灵,充满了无限的向往。《台灣哺乳動物》这本书,简直就是为我量身定做的,它以一种极其引人入胜的方式,将我带入了一个充满惊喜的动物世界。 这本书的语言风格非常特别,它不像是一本枯燥的学术著作,更像是一位充满激情的博物学家,在向你娓娓道来他观察到的每一个奇妙的生命。我尤其喜欢书中关于狐獴的描述,作者并没有简单地罗列它们的生理特征,而是通过生动的语言,描绘了它们如同“小哨兵”一般的警惕,以及它们之间紧密的社会结构。读到这些文字,我仿佛能看到它们在阳光下,警觉地站立,用它们独特的沟通方式,守护着自己的家园。书中还穿插了许多作者在野外观察时遇到的有趣故事,这些故事让原本严肃的科普内容变得更加生动有趣,充满了人情味。而且,这本书的插画也是一大亮点,每一张都栩栩如生,仿佛真的能感受到这些动物的温度和呼吸,极大地增强了阅读的沉浸感。

评分作为一名对生态保护议题有着高度关注的普通读者,《台灣哺乳動物》这本书的出现,对我而言无疑是一针及时的强心剂。它用一种温和却又极具说服力的方式,为我揭示了台湾本土哺乳动物所面临的生存困境,以及它们对于维护这片土地生态平衡的不可或缺的作用。 这本书不仅仅是在呈现动物的“美”,更是触及到了它们“生”的根本。作者在描述每一种动物的生活习性时,都巧妙地融入了它们所处的栖息地环境,以及人类活动对其生存造成的直接或间接影响。我读到关于石虎的部分,书中不仅详细介绍了它们的外形和习性,还深刻地阐述了栖息地破碎化、农药污染等问题对其种群数量的巨大冲击。这种将动物个体与宏观环境紧密联系的叙述方式,让我对生态保护有了更深刻的认识。不再是冰冷的数字和统计,而是鲜活的生命在诉说它们的困境。书中的许多案例,都充满了令人心痛但又发人深省的现实意义,让我不由自主地开始思考,作为生活在这片土地上的人类,我们应该承担起怎样的责任。

评分坦白说,我之前对台湾的哺乳动物知之甚少,仅有的印象可能也仅限于新闻里偶尔提及的几类。然而,《台灣哺乳動物》这本书,以一种极其接地气又充满学术严谨性的方式,彻底刷新了我对这片土地上生灵的认知。 这本书的结构设计非常合理,它不是简单地按科属分类,而是更多地从生态环境和行为习性入手,将各种动物串联起来,形成了一幅生动的台湾自然画卷。我尤其喜欢书中关于水獭的章节,作者不仅详细介绍了它们在水域生态中的重要性,还分享了许多关于它们如何在复杂的水文环境下生存的策略。这些细节性的描述,让我对水獭这个物种有了全新的认识,也更加理解它们对于维护河流生态系统的健康有多么关键。而且,书中并没有仅仅停留在对动物本身的描述,而是巧妙地融入了许多关于它们与人类互动的故事,有的是成功的保护案例,有的则充满了警示意味,这些都让我对“共生”这个概念有了更深的思考。这本书的语言风格非常流畅,即使是对动物学不太了解的读者,也能轻松阅读,并且在阅读过程中不断被吸引,想要了解更多。

评分这本书绝对是我近期阅读体验中的一大惊喜!作为一名对台湾自然风光充满好奇的旅行者,我一直希望能更深入地了解这片土地上孕育的生命。终于,我找到了《台灣哺乳動物》,而它毫不夸张地说,完全满足了我对这本导览手册的所有期待,甚至超越了。 打开书的那一刻,就被精美的插画和清晰的排版所吸引。每一页都像是在诉说着一个关于台湾原生哺乳动物的生动故事。文字部分详尽而不枯燥,作者似乎是一位极具经验的野外观察者,他用生动的语言描绘了各种动物的生活习性、栖息地,甚至还分享了一些鲜为人知的趣闻轶事。我尤其喜欢关于穿山甲的章节,作者不仅详细介绍了它的外形特征和防御机制,还通过一个个真实案例,让我深刻体会到这种神秘生物在生态系统中所扮演的重要角色。书中对不同物种的地理分布也做了清晰的标注,这对于我规划未来的生态旅游行程提供了极大的帮助。我不再仅仅是走马观花,而是能带着更专业的视角去寻找那些隐藏在山林间的精灵。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![這不是我的帽子 [4~6歲] [This Is Not My Hat] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16064237/rBEhVFMP7IcIAAAAAABHysM-CjEAAJM4gOzr5cAAEfi717.jpg)