具体描述

内容简介

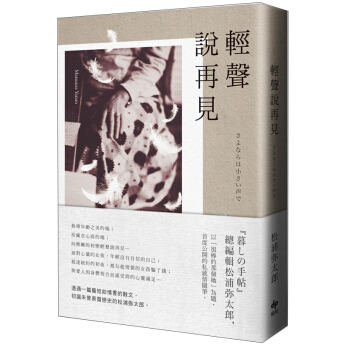

隨著年歲的增長,人的內涵愈發美麗。教導年齡之美的她;珍藏在心底的她;向稚嫩的初戀輕聲說再見…

面對心儀的女孩,年輕沒有自信的自己;

抵達紐約的初夜,被勾起情愫的女孩騙了錢;

與愛人因身體契合

作者简介

松浦彌太郎(Matsuura Yataro),1965年出生於東京。高中輟學後,在完全不會半句英文的情況下,隻身前往美國闖蕩。

回日本後,逐步實現開設書店的夢想,並將自己感興趣的攝影集、藝術、繪本等書籍,展示於店內與讀者們分享與交流。以書商、作家、譯者活躍著,現任《暮しの手帖》總編輯。

1992年成立以販賣舊雜誌和專業書籍的《m&co.booksellers;》。

2000年創立以貨車運送的移動書店《m&co.traveling; booksellers》。

2002年與GENERAL RESEARCH創辦人兼設計師小林節正,以「自由」主題於中目黑開設《COW BOOKS》書店。

2003年於南青山設立《COW BOOKS》分店。

2006年擔任《暮しの手帖》總編輯。

著有:《松浦彌太郎的100個基本》、《給40歲的嶄新開始》、《不能不去愛的兩件事》、《思考的要訣》、《自在的旅行》、《放下包袱的輕生活練習》、《日日100》、《謝謝你》、《找到你的工作好感覺》、《嶄新的理所當然》、《今天也要用心過生活》、《旅行的所在》、《最糟也最棒的書店》等,近作陸續出版中。

許明煌(Ed Xu),松浦先生說:「把夢想告訴100個人,就能夠實現!」

原來要將潛藏心裡的夢想娓娓道出,其實是一件多麼不容易的事情啊。

說出來,就能實現 - 我也要學著為自己的夢想發聲,Won’t Back Down!

淡江日文系畢業,在撥接年代即已投入媒體,曾任報社資訊產業記者;現職為以搖滾樂與咖啡為基底的文案工作者。

譯作有『寫真。日和』(悅知出版),少年小說『寂寞知心俱樂部』、『和風五色廚房』系列(遠流出版)。

目前正在進行與松浦先生『日日100』類型接近的生活提案部落格計畫『海原電鐵-不器用』系列

目录

前言第1章 很棒的那個人

「很棒」的那個人

單純的美好生活

珍愛雙手

與自己的缺點共處

傳達溝通溫度的手寫信件

打招呼高手

顯露於工作的人性

喜歡史坦貝克短篇小說「早餐」的理由

傳達自己的感想

魔法的咒語

夢想·夢享

與情報保持距離的智慧

金錢的使用方式

讚美能強化人際關係

我所學到的育兒之道

對家庭最重要的兩件事

人為更加美麗而活

跟媽媽最後一次聊天

做為人生燈塔的一本書

第2章 內心的風景

輕聲說再見

想要擁抱的背影

告別紐約的那一天

愛人的氣味

每個月都要見一次的人

用户评价

我得说,这本书的节奏感简直是反主流的,它像是一首慢板的室内乐,每一个音符的落下都经过了审慎的考量,绝不拖沓,也绝不仓促。起初,我有些不适应这种娓娓道来的叙事方式,总觉得情节推进得太过缓慢,但当我真正沉浸进去后,才明白这是一种更高明的处理——它将焦点从“发生了什么”转移到了“如何感受发生的一切”。作者对于人物心理的刻画,达到了近乎残酷的精准,他们不是脸谱化的好人或坏人,而是被生活打磨得棱角模糊的个体,他们的每一个选择都带着沉重的代价感。特别是对于那种“错位”的情绪,比如在应该悲伤时反而感到麻木,或者在平静中突然被往事击中,这些瞬间的捕捉,让整个故事的真实性提升到了一个令人心惊的层次。阅读体验是耗费心神的,但收获的是对人性复杂结构更深一层的理解。

评分这本书最让我感到震撼的地方,在于它处理“失去”的方式。它没有用大开大合的戏剧冲突来表现创伤,而是采取了一种“渗透”的手法。那些失去的影响,不是一次性的打击,而是像慢性毒药一样,缓慢而稳定地侵蚀着人物的日常肌理。你会在一个角色的习惯性动作中看到过去的阴影,会在一段毫无波澜的对话中察觉到未愈合的裂痕。作者的叙事视角在不同人物间流畅地切换,但每一次切换,都像是在揭开一个更深层的、关于痛苦根源的谜团。最终,你会意识到,所谓的故事,不过是几个被共同的伤痛暂时捆绑在一起的灵魂,在各自的轨道上孤独地漂移。这本书的后劲非常大,需要很长时间才能从那种压抑而又极其真实的氛围中抽离出来。

评分坦白讲,这本书的阅读门槛不低,它更像是一份给心智成熟读者的邀请函,而非大众娱乐读物。它没有明确的英雄或反派,没有清晰的善恶对立,它处理的是存在主义层面的困境——人在时间洪流中的无力和宿命感。我发现自己需要频繁地停下来,不是因为不理解情节,而是因为那些哲思的片段需要时间在脑海中沉淀、发酵。作者对于环境的渲染,是带有强烈主观色彩的,书中的城镇、房间,与其说是物理空间,不如说是人物内心状态的外化。你读到的不是一个地方,而是那种“被困住”的感觉。这要求读者必须抛弃对传统情节推进的期待,转而关注那些潜伏在对话和场景中的哲学回响。它挑战了你对“好故事”的固有定义。

评分这本书的语言风格,如果用一个词来形容,那就是“疏离的美感”。作者的遣词造句,有一种冰雪雕塑般的精致感,它拒绝一切矫揉造作的抒情,而是用极其简洁、近乎冷峻的笔触去勾勒场景和情绪。这使得故事中的情感爆发,尽管稀少,却具备了原子弹爆炸般的冲击力——一旦发生,便无可挽回。我特别喜欢作者在描绘特定场景时所选用的意象,它们往往是日常的、不起眼的物件,但被赋予了新的象征意义,比如一面总是反光的窗户,或者一盏忽明忽暗的灯。这种克制,反而将内在的激情逼迫到了极致,让读者必须主动地去挖掘文字背后的那团火苗。这是一本需要戴着放大镜去阅读的书,每一个词语的位置似乎都经过了精密的计算。

评分这部作品的文字简直像夏日午后,带着一丝慵懒却又蕴含着无法言喻的深邃。初读时,我仿佛被卷入了一个色彩斑驳的旧梦境,那些细腻的情感描摹,不是那种直白的热烈,而是像老旧胶片上微微泛黄的边缘,需要你静下心来,才能捕捉到其中流淌的微光。叙事结构的处理非常巧妙,作者似乎并不急于将所有线索摊开,而是像一位技艺高超的织布匠,将不同的时间线和人物命运,用若隐若现的丝线牵引在一起。我尤其欣赏作者对“留白”的运用,那些没有被明确解释的情感波动和环境渲染,反而给了读者巨大的想象空间,让每一个人的解读都成为了作品的一部分。读完合上书的那一刻,空气中似乎还残留着某种特定的气味,或许是雨后泥土的清冷,或许是旧书页的陈旧,总之,它在我心中留下了一个需要反复回味的、关于时间和记忆的复杂谜题。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![迷走超時空I:異世界行者 [Interworld] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069186/rBEhWFM5IgYIAAAAAAD02RwM3iAAAK-GgMQWuMAAPTx448.jpg)

![蝦蟆的油:黑澤明尋找黑澤明 [蝦蟇の油―自伝のようなもの] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069359/rBEhWlM5IiMIAAAAAACR9XbucKwAAK-HACZRNUAAJIN764.jpg)

![專業月餅製作大全[暢銷紀念版] [The Art of Chinese Moon Cake Baking] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069451/rBEQYFM5IjEIAAAAAAG2kvcgXPUAADljQFisNgAAbaq981.jpg)

![美麗又可愛的世界刺繡圖案:歐、亞、美、非、中東,一針一線繡出民族特色 [世界のかわいい刺繍] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069488/rBEQYFM5IjUIAAAAAAFixyXGca8AADljQHKbk8AAWLf851.jpg)

![Pride尊嚴:池袋西口公園10 [PRIDE 池袋ウエストゲートパーク10] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069516/rBEhWlM5IjcIAAAAAADPFjhG7AUAAK-HQCw0jQAAM8u654.jpg)

![走過人生關卡 [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069828/538e6ce9Nc494b127.jpg)

![靈性衝撞 [Spiritually Incorrect Enlightenment] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069964/538e6d59Na246a2fe.jpg)

![浣熊 [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16070144/53957da8Ne7702b20.jpg)

![這輩子,多少錢才夠用?做好人生金錢規畫,薪資凍漲、經濟再悶,也難不倒做好準備的人 [35歳からのリアル] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16070483/53957db7N39dc9994.jpg)