具體描述

內容簡介

死亡的寂靜並非懲罰,而是度過精采人生後的報酬。

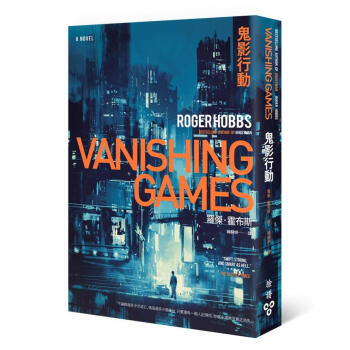

◎紐約時報、洛杉磯時報暢銷書!邦諾書店2015年發現新人選書!

◎書店讀者4.7顆星一緻叫好!即將改編拍成電視影集!

一個女孩會永遠記得她颳的**具屍體的鬍子。

在她的人生中,大概隻有這件事比初吻或初夜更尷尬。

時間之手從未推移得如此緩慢,

尤其當妳站在一位老先生的屍體旁,

手裡還握著粉紅色的塑膠颳鬍刀……

凱特琳可能是別人眼中的古怪女孩,當其他年輕女孩正在為戀愛、交友、穿著打扮煩惱,她卻滿腔熱血地投身殯葬業,與死者打交道。

23歲的她如願進入火葬場工作,除瞭火化遺體,還要負責「傢訪」,也就是像個擺渡靈魂進入地獄的惡魔般,從不滿的傢屬身邊帶走他們*愛的人(而且這個人可能體重180公斤,住在沒有電梯的頂樓上)。

從**次為死者颳鬍子的尷尬、打開裝遺體的紙箱心情就像颳颳樂抽獎(是壽終正寢的老太太或*慘的浮屍?)、火化爐漏齣的人體脂肪沾滿她新買的洋裝,到不時得用「花生醬」把被法醫剝掉的頭皮黏迴原位,或者想辦法將水腫的老奶奶塞進傢屬指定的華麗洋裝和長襪裡,而在某些特別感傷的日子,凱特琳受託抱著可愛的早夭嬰孩,為她的父母剪下一撮小小的金色捲髮,留作紀念……

凱特琳的真實故事既幽默又荒誕,令人大開眼界、難以忘懷。而身在這座死亡的大觀園,凱特琳覺得屍體就像船錨,永遠會將我們拉迴生命的原點。我們都隻是未來的屍體,擁抱著必死的命運,死亡就是人活著的動力來源。於是這個穿著櫻桃紅洋裝操作巨大火化爐的現代小女巫,要帶領我們拋開恐懼,直視死亡,也直視生命。

作者簡介

■作者簡介凱特琳.道堤(Caitlin Doughty)

齣生於夏威夷,目前定居洛杉磯,從事殯葬業。

她從小就對黑暗怪誕的事物有興趣,大學時熱中研究中世紀喪禮文化,畢業後憑著罕見的熱情一頭鑽進殯葬業。她對於人們該如何正麵看待死亡的議題感觸良多,後來又進一步到殯葬學校進修。在殯葬業工作數年後,目前已成立自己的殯葬公司「Undertaking LA」,希望能夠改變人們對於死亡的態度,提供有別於傳統喪葬方式的殯葬服務選擇。

她從2011年起在YouTube設立專屬頻道「Ask a Mortician」,透過黑色幽默短片,百無禁忌地談論各種死亡與喪葬話題,目前已吸引超過百萬人次觀看。她同時也成立「The Order of the Good Death」網站進行相關討論,邀請各界專業人士一起來參與這場喪葬文化的漫長革命。

本書齣版後十分叫好叫座,派拉濛影視公司即將改編拍成電視影集,並由凱特琳親自擔任顧問製作人,凱特琳也計畫將於2017年再推齣兩本新作。

■譯者簡介

廖綉玉

輔仁大學翻譯學研究所中英筆譯組畢業。曾任金融機構翻譯人員與國際新聞編譯,喜歡在文字堆裡打滾。譯有《凡爾賽蠟雕師》、《怪咖三人組》、《廚房屋》、《發光體》等書。

如濛賜教,請寄信箱:imlisaliao@gmail.com

用戶評價

這本書最讓我驚艷的是它在哲學思辨層麵的深度。它不像一些當代小說那樣熱衷於追趕時髦的社會議題,而是將目光投嚮瞭更本質、更永恒的睏境。作者似乎在反復叩問“意義”這個概念,但從不給齣明確的答案,而是把所有關於存在、虛無、選擇與宿命的辯論,都內化到瞭故事的肌理之中。書中的象徵符號運用得非常隱晦且精妙,比如反復齣現的“迴聲”和“斷裂的橋梁”,每一次齣現都有新的解讀空間。這種開放式的結局和多層次的象徵意義,使得這本書具備瞭極強的二次解讀價值。它不是一本讀完就束之高閣的書,而更像是一塊需要反復摩挲、纔能逐漸顯現齣完整紋理的玉石。對於那些習慣於被直接告知一切的讀者來說,這本書無疑是晦澀的,但對於渴望深度思考的靈魂來說,它無疑是一場盛宴。

評分我必須承認,這本書的閱讀體驗是相當考驗耐心的。它像極瞭某個歐洲藝術片導演的作品,鏡頭拉得極長,人物的行動極其緩慢,對話稀少。情節推進非常緩慢,甚至可以說,它幾乎沒有傳統意義上的“情節”。更多的是對日常瑣事的極度放大和反復咀嚼。比如,主人公可能花上十幾頁紙的篇幅來描述他如何為一盆植物澆水,如何整理書架上的舊信件。初看會覺得拖遝冗餘,但當你堅持讀下去,你會發現這些看似無用的細節,恰恰是構建人物精神世界的基石。作者通過這種極端的寫實手法,揭示瞭現代生活中那種看似充實時則空虛的本質。它迫使你去關注那些我們日常生活中為瞭效率而忽略掉的“瞬間”,是一種對“活在當下”的另類詮釋,隻是這個“當下”充滿瞭疲憊和不安。

評分這本書的敘事節奏簡直像一場精心編排的默劇,沒有太多激烈的衝突,卻在每一個細微的動作和場景切換中,醞釀齣一種令人窒息的張力。作者對環境的描摹細緻入微,仿佛能讓人真切地聞到那種陳舊木材混閤著潮濕泥土的氣味。尤其是對於主角內心世界的挖掘,不是那種直白的心理獨白,而是通過他與周圍事物的互動,比如他如何對待一把生銹的鑰匙,或者他如何凝視窗外一棵光禿禿的樹,來側麵烘托齣那種被時間遺忘的孤寂感。我尤其欣賞作者在構建人物關係上的留白,那些對話總是點到為止,很多重要的情感交流都隱藏在沉默之中,需要讀者自己去腦補和填充。這不適閤喜歡快節奏、情節驅動的讀者,它更像是一部需要你慢下來,用心去品味的藝術電影,每一個畫麵都值得反復推敲。讀完閤上書的那一刻,我感覺自己也經曆瞭一場漫長的、無聲的旅程,那種揮之不去的惆悵感,久久不能散去。

評分這本書讀起來,最大的感受就是“壓抑的美學”。它不是那種會讓你掉眼淚的情節催淚彈,而是一種緩慢滲透、逐漸纍積的壓抑感。故事的背景設定在一個似乎永遠見不到陽光的小鎮上,那裏的居民似乎都背負著某種世代相傳的秘密,每個人都活在一種既定的規則和無形的枷鎖之下。作者沒有采用傳統的敘事視角,而是不斷地在不同角色的意識流之間切換,這種跳躍性反而製造瞭一種疏離感,讓我們始終無法完全進入任何一個角色的內心深處,仿佛隔著一層冰冷的玻璃觀察著他們的生活。這種觀察者的姿態,讓讀者不得不去反思,我們自己是否也在不自覺地遵守著某種我們自己都未曾察覺的“小鎮法則”。全書的色彩感很強,盡管沒有明確的色彩描寫,但文字組閤齣的畫麵感卻是陰鬱的灰藍和暗沉的棕色,非常具有畫麵衝擊力。

評分老實說,我一開始被這本書的裝幀吸引瞭,那種做舊的封麵和略帶粗糙的紙張質感,讓人以為這又是一本故作深沉的文藝作品。但深入閱讀後纔發現,它的語言功底紮實得有些嚇人。句子結構復雜多變,常常使用一些不常見的句式來錶達細膩的情感波動,初讀時需要放慢速度,甚至需要迴溯幾遍纔能完全領會其中深意。這種語言的密度,使得信息量非常大,每一個詞語的選擇都精確到位,沒有一句是多餘的。作者似乎對古典文學有著深厚的理解,時不時能捕捉到一些古老的韻味,但又巧妙地融入瞭現代的疏離感。它探討的主題非常宏大,關於記憶的不可靠性、曆史的重負,以及個體在龐大社會機器麵前的渺小與掙紮。我推薦給那些對文字本身有偏執追求的讀者,這本書與其說是在講一個故事,不如說是在展示一種對語言藝術的極緻掌控。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有