具体描述

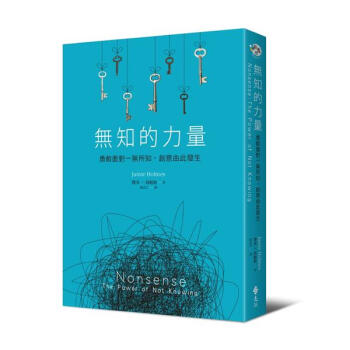

内容简介

身處在資訊爆炸的時代,你所需要的不是快速解決問題的能力,

而是承認自己無知的勇氣。

如果無法理解生活中為什麼會發生某件事情,你是不是會很不自在?

如果遇到麻煩,你是不是希望愈快解決愈好?

如果某人的行為捉摸不定,你是不是會避免跟他相處太久呢?

現代人的生活比起過去似乎愈來愈混亂,愈來愈令人難以招架,無論是工作、人際關係,甚至是我們的身體狀況,總是時時出現模糊而無法界定的問題;同時,我們能夠接收到的訊息也愈來愈多,幾乎是以轟炸的方式占領了我們的生活,但是大半訊息都是互相矛盾的。

要如何解決這些模糊不清的問題?這是現代人*需要學習的技能。

沒有人喜歡處在困惑當中,所以我們習慣暫停一切思考,先努力抓緊自己能辨認出的片段意義。人類的本能讓我們期望能夠快速解決矛盾,消滅不合常理的事物,但是有時候這樣的本能反應也存在著風險,我們會傾向相信直覺,但直覺的答案一定是*好的答案嗎?

其實,如果我們能多給心智一些運轉的空間,就有機會能學到新的知識、解決難題,從嶄新的角度看待這個世界。

也就是說,感到困惑也有好處,我們所要做的就是學習如何運用困惑,而這就是本書的主旨。

作者結合社會心理學與認知科學近年來對「模糊處境」的研究成果,告訴我們該如何面對模糊不清的問題,並從中得益。

身處在一個愈來愈複雜、愈來愈讓人搞不清楚方向的世界裡,*重要的不是你的智商多高、意志力有多強、自信心有多旺盛,而是你如何面對一無所知的事物,並且由此開啟更多潛在的可能性。

作者简介

■作者簡介傑米?荷姆斯

傑米?荷姆斯 Jamie Holmes

目前是新美國基金會未來式計劃的成員,過去曾在哈佛大學經濟系擔任協同研究員。他擁有哥倫比亞大學國際暨公共事務碩士學位,經常在報章雜誌上發表文章,散見於《紐約時報》、《紐約客》、網路媒體《石板》(Slate)、《政治論》(Politico)、《基督科學觀察》、《新共和》、《大西洋期刊》、《外交政策》,以及《每日怪獸》(Daily Beast)等。

謝孟宗

謝孟宗

東海大學外文系學士、成功大學外文所碩士。曾獲梁實秋文學獎譯文首獎、譯詩獎、散文創作獎,以及台北文學獎等十餘種獎項。譯著有《偶然的宇宙》、《大驅離:揭露二十一世紀全球經濟的殘酷真相》、「破碎之海」系列等數種。譯者交流專頁:https://www.facebook.com/kafka17

傑米?荷姆斯

傑米?荷姆斯 Jamie Holmes

目前是新美國基金會未來式計劃的成員,過去曾在哈佛大學經濟系擔任協同研究員。他擁有哥倫比亞大學國際暨公共事務碩士學位,經常在報章雜誌上發表文章,散見於《紐約時報》、《紐約客》、網路媒體《石板》(Slate)、《政治論》(Politico)、《基督科學觀察》、《新共和》、《大西洋期刊》、《外交政策》,以及《每日怪獸》(Daily Beast)等。

精彩书评

【媒體讚譽】「作者在這本書中針對模糊因子所做的分析非常引人入勝,包含有趣的故事和廣泛的科學研究,一定能夠滿足許多讀者的求知心。」──酷克斯評論(Kirkus Reviews)

「這本書所說的『無知』並非愚蠢,而是一無所知的不確定性,什麼時候對我們有助益、什麼時候沒有,而我們又該如何應對這樣的不確定性,結果是好是壞……如果你喜歡《決斷兩秒間》,你也會喜歡這本讀來有趣又能激發思考的好書。」──圖書館期刊星級評論(Library Journal)

「作者的論述清楚、筆調幽默,有力地說明我們在有壓力的情境下如何更會緊緊抓著固有的信念,捨棄不願面對的陌生資訊,同時他也教我們如何對抗這種本能。生活充滿著未知的事物,要如何處理模糊因子能讓我們的世界運作更有條理。」──書單(Booklist)

「想要了解『模糊因子』如何以複雜的方式影響人類決策,這本書是*佳入門讀物。」──紐約雜誌(New York Magazine)

「作者的敘事功力驚人,思路清晰,帶著我們一探『模糊』如何影響了藝術、商業、醫藥、工程、警方工作以及家庭生活;要做好準備面對每天的生活與工作,我們應該學習質疑的藝術,擁抱未知。」──華盛頓郵報(Washington Post)

「如果你決心擺脫在面對無知時感到的焦慮不安,這本書將帶著你走出那片黑暗迷霧。」──夏洛特觀察報(Charlotte Observer)

「遇到模糊不清的事就感到不安嗎?也許沒有必要。這本書具有宏觀的視野,筆調活潑、充滿故事,就像一場奇妙旅程。作者指出,遇到不確定的事物總會讓人發揮出意想不到的能力。你一定能在這本書裡學到很多東西。」──凱斯?桑斯坦,《剪裁歧見》作者(Cass R. Sunstein)

「這本書論述新穎又有趣,充滿了具有洞見的故事,讓我們一窺人類心智如何處理模糊因子。他不只解釋了個人是如何面對模糊因子,更讓我們明白,人類整個族類處理模糊的方式對我們的未來發展非常關鍵。」──彼得?博根,《獵殺賓拉登》作者(Peter Bergen)

「我們如何在一無所知的處境中清出理路?從無窮的模糊中萃取一絲道理?在這本書中,作者帶著我們踏上引人入勝的旅程,窺探心智如何處理身旁一片混沌的世界。從女人的裙襬該有多長到納粹間諜、從馬諦斯談到安東?契柯夫,作者是一名逗趣的嚮導,引領我們見識人類如何理解現實,而如果我們冒險一試,可以從無知中學到什麼?」──瑪莉亞?柯妮可娃,《福爾摩斯思考術》(Maria Konnikova)

「這本書中有驚人的故事,也深入探討了人類如何面對模糊因子,這個問題一直困擾著所有人,而如今更顯重要。」──彼得?本納,專欄作家(Peter Beinart)

目录

前言第一部 理解

第一章 謀求定論的心智

第二章 隱密的「A開頭」反應

第二部應對模糊因子

第三章 震駭與抖顫

第四章 德州五十天

第五章 醫檢過頭的美國

第六章 裙襬爭端

第三部接納徬徨

第七章 冠軍摩托車

第八章 愛解謎的人

第九章 矛盾的藝術

尾聲

用户评价

我必须说,这本书简直是一场思维的洗礼。一直以来,我都被灌输着“知识就是力量”的概念,认为只有掌握了足够多的信息,才能做出明智的决策,才能有所成就。然而,这本书却提出了一个令人耳目一新的观点——“无知的力量”。作者以极其巧妙的方式,揭示了“无知”并非是匮乏,而是创造力的沃土。在阅读的过程中,我不断反思自己过往的经历。那些最让我感到突破性创意的时刻,往往并不是在我拥有最多知识的时候,反而是当我身处一个完全陌生的环境,或者当我被迫去思考一些“不可能”的问题时。这本书让我明白,过度的知识积累,有时反而会形成一种思维的牢笼,限制了我们跳出固有框架的可能性。而拥抱“无知”,则意味着一种全然的开放和接纳,让想象力得以自由飞翔。我开始尝试着在工作中,去主动接触那些我完全不了解的项目,不再因为“不懂”而畏惧。这种心态的转变,不仅提升了我的工作效率,更重要的是,让我重新找回了久违的好奇心和探索欲。这本书无疑是我近年来读过最有价值的书籍之一,它让我重新认识了自己,也让我对未来充满了期待。

评分读完这本书,我才真正领悟到“无知”并非贬义,而是激发创造力的源泉。过去,我总认为知识越多越好,追求的是积累、掌握和固化,结果却往往陷入思维定势,难以突破。这本书就像一剂强心针,让我重新审视那些看似“空白”的领域。作者用生动的案例和深刻的哲学思考,引导读者去拥抱那些未知、不确定,甚至是不完美的。我开始尝试着放下对“正确答案”的执着,敢于去探索那些从未涉足过的领域。在工作中,我不再害怕提出“幼稚”的问题,因为我知道,这些问题往往是通往全新解决方案的钥匙。在生活中,我也更加乐于尝试新鲜事物,不再因为“我什么都不懂”而退缩。这种心态的转变,让我感到前所未有的轻松和自由。很多时候,我们之所以停滞不前,恰恰是因为我们知道得太多,被既有的框架束缚了手脚。这本书让我明白,真正的智慧,有时恰恰隐藏在对“无知”的勇敢接纳之中。它鼓励我们跳出舒适区,拥抱不确定性,让大脑在全新的环境中自由驰骋。这是一种解放,也是一种升华。我开始期待下一次的“无知”,因为我知道,那里可能隐藏着我从未想象过的可能性。

评分这本书带给我一种前所未有的震撼,让我重新定义了“创新”的含义。我一直认为创新是基于深厚的知识积累和严谨的逻辑推理,然而这本书颠覆了我固有的观念。作者通过大量的现实案例,生动地展示了许多伟大的发明和艺术作品,都源于创作者在某个领域的“无知”状态。这种“无知”并非愚昧,而是一种开放的心态,一种敢于质疑、敢于尝试的勇气。它让我意识到,当我们在某个领域已经积累了太多知识时,反而可能形成固有的思维模式,阻碍我们看到新的可能性。相反,当我们踏足一个完全陌生的领域时,没有预设的包袱,反而更容易产生天马行空的创意。这本书让我不再害怕犯错,不再害怕“显得无知”。它鼓励我以孩童般的好奇心去探索世界,去拥抱那些不确定、不完美。这种心态的转变,让我感到工作的效率和乐趣都大大提升。我开始主动去接触那些我完全不了解的领域,并且从中获得了很多意想不到的灵感。这本书不仅仅是关于创意的启发,更是一种生活态度的转变,让我更加勇敢地面对未知,并且享受探索的过程。

评分这本书简直太有启发性了!读完之后,我感觉自己被彻底释放了。长期以来,我总觉得知识和经验是成功的基石,因此拼命地学习,拼命地积累,但结果却发现自己越来越难以产生新的想法,越来越感到枯燥乏味。这本书就像一盏明灯,照亮了我思维的盲区。它告诉我们,所谓的“无知”,其实是一种宝贵的财富。当我们面对未知时,反而能够以一种更纯粹、更开放的心态去探索,更容易产生突破性的创意。作者用大量引人入胜的案例,生动地论证了这一观点。我从中看到了许多伟大的艺术家、科学家和企业家,他们之所以能够成就非凡,很大程度上是因为他们敢于质疑现状,敢于踏足无人涉足的领域。这本书让我明白,害怕“无知”是一种自我设限,而拥抱“无知”,则是一种通往无限可能的开端。我开始尝试着放下对“正确答案”的执念,更加勇敢地去尝试新事物,即使我知道自己可能做得不够好。这种心态的转变,让我感到前所未有的轻松和自由,也让我重新燃起了对生活和工作的热情。

评分这本书对我来说,简直是颠覆性的阅读体验。我一直以来都深信“知识就是力量”,并且将此奉为圭臬,努力地学习、积累,希望能让自己变得更加“有知”。然而,这本书却提出了一种截然不同的视角:无知的力量。它挑战了我根深蒂固的观念,让我开始思考,是否过多的知识反而会成为创造力的阻碍。作者通过一系列生动而富有洞察力的案例,展示了许多伟大的发明和突破,都源于创作者在某些领域的“无知”状态。这种“无知”并非愚昧,而是一种开放的心态,一种不被既有知识束缚的自由。读完这本书,我仿佛打开了新的思维维度。我开始不再害怕面对未知,甚至主动去拥抱它。在工作中,我敢于提出一些看似“愚蠢”的问题,因为我知道,这些问题可能正是通往全新解决方案的起点。在生活中,我也更乐于尝试新鲜事物,不再因为“我不会”而退缩。这本书给我最大的启示是,真正的创造力,往往就隐藏在那些我们尚未触及的未知领域。它鼓励我们放下对“全知”的执念,以一种更加谦逊和好奇的态度去探索世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有