具体描述

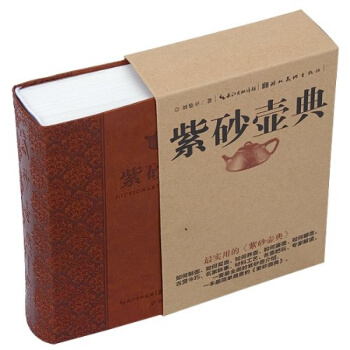

紫砂壶典

皮革精装收藏工具书

出版社:湖北美术出版社

定价:298元

书号:9787539466378

重量:0.94kg

页数:1214页

开本:635mm*965mm 1/32

- 编辑推荐

- 丰富的紫砂壶全集、实用的紫砂壶查询手册、馈赠紫砂爱好者的佳礼品。

市面上介绍紫砂壶的图书繁多,可是不但内容丰富,而且简单易查的,却少之又少。

简单说,这是一本爱壶之人的工具书。

所有内容均以条目式结构陈列内容,将每一个知识点,以准确精炼的方式,介绍紫砂壶的相关知识。

这本书,既可通读,也可以当你碰到任何与紫砂壶相关的问题时,拿起来,轻松查阅。 - 内容推荐

- 《紫砂壶典》成品规格160*115CM,皮面圆脊精装,全部彩色印刷。全书共计60万字,彩图2347幅,分结构、制坯额、装饰、烧成、壶形、释铭、名文221条、古贤255人、令巧238人,设问答776条。条文缕析,雅俗融通,全面地对紫砂壶进行介绍解读,通俗易懂、深入浅出,对坯手、用家、藏家均有裨益。

- 作者简介

- 刘黎平,山西人。自接触紫砂壶之日起,便“深陷其中,不能自拔”。浸淫紫砂壶的世界里多年,奔走四方,只为欣赏散落在祖国各地的名壶,拜访烧制各种器形的大师。与徐汉棠等紫砂壶名家,均结为好友。有个愿望:成为懂壶的人里会写的,会写的人里懂壶的。

- 目录

- 目录

结构篇

泥料篇

制坯篇

装饰篇

烧成篇

制壶篇

释铭篇

名家篇

购壶篇

养护篇

赏壶篇

逸闻篇

- 内容推荐

- 《紫砂壶典》成品规格160*115CM,皮面圆脊精装,全部彩色印刷。全书共计60万字,彩图2347幅,分结构、制坯额、装饰、烧成、壶形、释铭、名文221条、古贤255人、令巧238人,设问答776条。条文缕析,雅俗融通,全面地对紫砂壶进行介绍解读,通俗易懂、深入浅出,对坯手、用家、藏家均有裨益。

用户评价

评价一: 拿到这本期待已久的“紫砂壶典”,首先被它沉甸甸的质感所吸引。装帧设计非常考究,硬壳精装,内页纸张的选择也透着一股雅致,让人爱不释手。我本来以为这只是一本简单的图录,但翻开后才发现,它更像是一部浓缩的紫砂壶艺术史。书中对历代名家的生平和创作风格有着细致入微的梳理,从陈曼生那简洁古拙的文人趣味,到顾景舟先生那气韵生动的现代写意,每一页都充满了信息量。我特别欣赏其中关于泥料变化的部分,那些关于紫砂泥从宜兴的紫砂矿脉中被开采出来,经过陈腐、揉捻,最终呈现出朱泥、本山绿泥、紫泥等不同色泽的描述,简直是一场视觉和知识的双重盛宴。书中的高清图片质量极高,很多细节纹理都清晰可见,即便是隔着纸张,仿佛都能感受到泥土的温润和壶体表面的砂砾感。对于一个刚刚入门的紫砂爱好者来说,这本书无疑是一本极佳的“引路明灯”,它不仅教会你看壶,更教会你“懂壶”。我甚至花了一个下午的时间,对着书中的泥料分析图,比对着自己手里那把略显生涩的壶,心中涌起一股莫名的敬畏之情。这本书的价值,绝对超出了其本身的定价,它提供的是一种系统化的、深入的审美教育。

评分评价三: 作为一名资深的紫砂收藏者,我阅览过不少关于紫砂的出版物,但这本书在“辨伪与收藏指导”这一块的处理,让我感到惊喜。很多市面上的书籍往往避重就轻,对赝品和仿制的讨论不够深入。然而,这本书却直面了收藏中的痛点。它用相当大的篇幅,对比展示了不同时期工艺手法留下的痕迹,比如清代制壶的“生拙之气”与近代工匠的“精细雕琢”之间的微妙差异。书中对于如何通过观察壶底落款的字体笔画力度、印章的深浅以及钤盖的位置来判断真伪,提供了非常实用的“暗号”。我特别留意了关于“老壶包浆”的科学解析,不再是玄乎其玄的描述,而是结合了泥料的孔隙率和长期使用过程中油脂渗透的物理现象进行解释,这让我的收藏判断有了更坚实的理论依据。对于那些希望在二级市场淘宝的人来说,这本书的价值堪比一份“避坑指南”。它教会的不是盲目追逐名家,而是如何通过自身的知识积累,去发现和拥有一把真正具有历史价值和艺术价值的作品。读完这部分内容,我立刻回去审视了我自己的几件藏品,收获颇丰。

评分评价五: 我尝试从一个纯粹的“使用者的”角度来评价这本书,这本书的价值在于它对“实用性”的回归和重视。很多紫砂书籍只谈艺术价值,却忽略了作为茶具最基本的性能要求。这本书在这方面给予了足够的关注。它详细分析了不同壶型在泡茶体验上的差异,比如“扁圆壶”因其壶体较矮,有利于茶香的激发和散发,适合泡高香茶;而“掇只”则因其宽口,更利于观察茶叶在壶内的舒展状态,适合绿茶或注重形态展示的茶品。更重要的是,它对“壶口、嘴、把、盖”这些关键部件的比例与功能之间的关系进行了深入探讨。例如,如何通过调整流嘴的出水角度和长度,来控制茶汤的“线性和力度”,这对于追求极致泡茶体验的茶人来说,简直是宝藏信息。通过阅读这些描述,我学会了如何根据自己常泡的茶品,更有针对性地去选择或定制合适的紫砂器皿。这本书真正做到了连接艺术性与生活化,让紫砂壶从高冷的艺术品,重新变回了我们日常生活中不可或缺的“泡茶良伴”。

评分评价四: 这本书的装帧和内容布局,给我一种非常现代和国际化的设计感,它完全颠覆了我对传统“工具书”的刻板印象。它的排版不再是那种密密麻麻的文字堆砌,而是大量留白,图片精美,文字如诗,读起来非常享受。特别值得称赞的是,它引入了许多现代的艺术理论视角来解读传统紫砂造型。比如,在分析某几款几何造型的紫砂壶时,竟然穿插了对包豪斯设计理念的简要阐述,这种跨界的融合,极大地拓宽了我们对紫砂壶“形制”的理解边界。它不再仅仅是一件茶具,而被提升到了纯粹的雕塑艺术的层面来讨论。此外,书中对不同历史时期文人与制壶艺人合作的案例分析也非常详尽,展示了文人墨客是如何通过诗词、书画与紫砂壶进行完美结合的,使得紫砂壶不再是孤立的器物,而是承载着时代精神和文化交融的载体。这种高屋建瓴的叙事方式,让原本略显沉闷的工艺介绍也变得生动有趣,仿佛在品鉴一场跨越时空的艺术对话。

评分评价二: 坦白讲,我入手这本书主要是冲着它的“工具书”属性去的,希望能系统地了解一些紫砂壶的制作工艺和鉴赏要点,因为市面上很多资料都零散不清,不成体系。这本书在这方面做得非常扎实。它不是空泛地赞美,而是真正深入到了制作环节。我仔细研究了关于“成型工艺”那一章,里面详细图解了打泥片、镶身筒、塑把、嘴、流的每一个步骤,配有清晰的示意图和必要的文字说明。尤其是对于“明接”和“暗接”这两种嘴身连接方式的优劣对比分析,非常到位,让那些原本模糊的工艺概念变得一目了然。更令人称道的是,它对不同壶型结构中的“虚位”和“实位”的把握,比如一个合理的嘴流比例对出水的流畅度有何影响,这些经验之谈,是新手光靠自己摸索很难领悟到的。虽然我本人并非制壶匠人,但通过阅读,我对一把壶从泥土到成品的转化过程有了更深刻的理解,这极大地提升了我对紫砂壶的鉴赏维度——不再只看表面花纹,而是开始关注结构力学和实用美学。这本书的编排逻辑清晰,板块划分合理,使得学习过程非常流畅,不会让人感到疲惫或信息过载。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有