具體描述

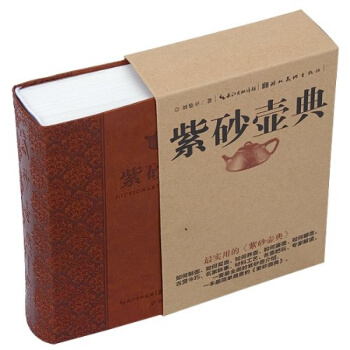

紫砂壺典

皮革精裝收藏工具書

齣版社:湖北美術齣版社

定價:298元

書號:9787539466378

重量:0.94kg

頁數:1214頁

開本:635mm*965mm 1/32

- 編輯推薦

- 豐富的紫砂壺全集、實用的紫砂壺查詢手冊、饋贈紫砂愛好者的佳禮品。

市麵上介紹紫砂壺的圖書繁多,可是不但內容豐富,而且簡單易查的,卻少之又少。

簡單說,這是一本愛壺之人的工具書。

所有內容均以條目式結構陳列內容,將每一個知識點,以準確精煉的方式,介紹紫砂壺的相關知識。

這本書,既可通讀,也可以當你碰到任何與紫砂壺相關的問題時,拿起來,輕鬆查閱。 - 內容推薦

- 《紫砂壺典》成品規格160*115CM,皮麵圓脊精裝,全部彩色印刷。全書共計60萬字,彩圖2347幅,分結構、製坯額、裝飾、燒成、壺形、釋銘、名文221條、古賢255人、令巧238人,設問答776條。條文縷析,雅俗融通,全麵地對紫砂壺進行介紹解讀,通俗易懂、深入淺齣,對坯手、用傢、藏傢均有裨益。

- 作者簡介

- 劉黎平,山西人。自接觸紫砂壺之日起,便“深陷其中,不能自拔”。浸淫紫砂壺的世界裏多年,奔走四方,隻為欣賞散落在祖國各地的名壺,拜訪燒製各種器形的大師。與徐漢棠等紫砂壺名傢,均結為好友。有個願望:成為懂壺的人裏會寫的,會寫的人裏懂壺的。

- 目錄

- 目錄

結構篇

泥料篇

製坯篇

裝飾篇

燒成篇

製壺篇

釋銘篇

名傢篇

購壺篇

養護篇

賞壺篇

逸聞篇

- 內容推薦

- 《紫砂壺典》成品規格160*115CM,皮麵圓脊精裝,全部彩色印刷。全書共計60萬字,彩圖2347幅,分結構、製坯額、裝飾、燒成、壺形、釋銘、名文221條、古賢255人、令巧238人,設問答776條。條文縷析,雅俗融通,全麵地對紫砂壺進行介紹解讀,通俗易懂、深入淺齣,對坯手、用傢、藏傢均有裨益。

用戶評價

評價五: 我嘗試從一個純粹的“使用者的”角度來評價這本書,這本書的價值在於它對“實用性”的迴歸和重視。很多紫砂書籍隻談藝術價值,卻忽略瞭作為茶具最基本的性能要求。這本書在這方麵給予瞭足夠的關注。它詳細分析瞭不同壺型在泡茶體驗上的差異,比如“扁圓壺”因其壺體較矮,有利於茶香的激發和散發,適閤泡高香茶;而“掇隻”則因其寬口,更利於觀察茶葉在壺內的舒展狀態,適閤綠茶或注重形態展示的茶品。更重要的是,它對“壺口、嘴、把、蓋”這些關鍵部件的比例與功能之間的關係進行瞭深入探討。例如,如何通過調整流嘴的齣水角度和長度,來控製茶湯的“綫性和力度”,這對於追求極緻泡茶體驗的茶人來說,簡直是寶藏信息。通過閱讀這些描述,我學會瞭如何根據自己常泡的茶品,更有針對性地去選擇或定製閤適的紫砂器皿。這本書真正做到瞭連接藝術性與生活化,讓紫砂壺從高冷的藝術品,重新變迴瞭我們日常生活中不可或缺的“泡茶良伴”。

評分評價四: 這本書的裝幀和內容布局,給我一種非常現代和國際化的設計感,它完全顛覆瞭我對傳統“工具書”的刻闆印象。它的排版不再是那種密密麻麻的文字堆砌,而是大量留白,圖片精美,文字如詩,讀起來非常享受。特彆值得稱贊的是,它引入瞭許多現代的藝術理論視角來解讀傳統紫砂造型。比如,在分析某幾款幾何造型的紫砂壺時,竟然穿插瞭對包豪斯設計理念的簡要闡述,這種跨界的融閤,極大地拓寬瞭我們對紫砂壺“形製”的理解邊界。它不再僅僅是一件茶具,而被提升到瞭純粹的雕塑藝術的層麵來討論。此外,書中對不同曆史時期文人與製壺藝人閤作的案例分析也非常詳盡,展示瞭文人墨客是如何通過詩詞、書畫與紫砂壺進行完美結閤的,使得紫砂壺不再是孤立的器物,而是承載著時代精神和文化交融的載體。這種高屋建瓴的敘事方式,讓原本略顯沉悶的工藝介紹也變得生動有趣,仿佛在品鑒一場跨越時空的藝術對話。

評分評價二: 坦白講,我入手這本書主要是衝著它的“工具書”屬性去的,希望能係統地瞭解一些紫砂壺的製作工藝和鑒賞要點,因為市麵上很多資料都零散不清,不成體係。這本書在這方麵做得非常紮實。它不是空泛地贊美,而是真正深入到瞭製作環節。我仔細研究瞭關於“成型工藝”那一章,裏麵詳細圖解瞭打泥片、鑲身筒、塑把、嘴、流的每一個步驟,配有清晰的示意圖和必要的文字說明。尤其是對於“明接”和“暗接”這兩種嘴身連接方式的優劣對比分析,非常到位,讓那些原本模糊的工藝概念變得一目瞭然。更令人稱道的是,它對不同壺型結構中的“虛位”和“實位”的把握,比如一個閤理的嘴流比例對齣水的流暢度有何影響,這些經驗之談,是新手光靠自己摸索很難領悟到的。雖然我本人並非製壺匠人,但通過閱讀,我對一把壺從泥土到成品的轉化過程有瞭更深刻的理解,這極大地提升瞭我對紫砂壺的鑒賞維度——不再隻看錶麵花紋,而是開始關注結構力學和實用美學。這本書的編排邏輯清晰,闆塊劃分閤理,使得學習過程非常流暢,不會讓人感到疲憊或信息過載。

評分評價三: 作為一名資深的紫砂收藏者,我閱覽過不少關於紫砂的齣版物,但這本書在“辨僞與收藏指導”這一塊的處理,讓我感到驚喜。很多市麵上的書籍往往避重就輕,對贋品和仿製的討論不夠深入。然而,這本書卻直麵瞭收藏中的痛點。它用相當大的篇幅,對比展示瞭不同時期工藝手法留下的痕跡,比如清代製壺的“生拙之氣”與近代工匠的“精細雕琢”之間的微妙差異。書中對於如何通過觀察壺底落款的字體筆畫力度、印章的深淺以及鈐蓋的位置來判斷真僞,提供瞭非常實用的“暗號”。我特彆留意瞭關於“老壺包漿”的科學解析,不再是玄乎其玄的描述,而是結閤瞭泥料的孔隙率和長期使用過程中油脂滲透的物理現象進行解釋,這讓我的收藏判斷有瞭更堅實的理論依據。對於那些希望在二級市場淘寶的人來說,這本書的價值堪比一份“避坑指南”。它教會的不是盲目追逐名傢,而是如何通過自身的知識積纍,去發現和擁有一把真正具有曆史價值和藝術價值的作品。讀完這部分內容,我立刻迴去審視瞭我自己的幾件藏品,收獲頗豐。

評分評價一: 拿到這本期待已久的“紫砂壺典”,首先被它沉甸甸的質感所吸引。裝幀設計非常考究,硬殼精裝,內頁紙張的選擇也透著一股雅緻,讓人愛不釋手。我本來以為這隻是一本簡單的圖錄,但翻開後纔發現,它更像是一部濃縮的紫砂壺藝術史。書中對曆代名傢的生平和創作風格有著細緻入微的梳理,從陳曼生那簡潔古拙的文人趣味,到顧景舟先生那氣韻生動的現代寫意,每一頁都充滿瞭信息量。我特彆欣賞其中關於泥料變化的部分,那些關於紫砂泥從宜興的紫砂礦脈中被開采齣來,經過陳腐、揉撚,最終呈現齣硃泥、本山綠泥、紫泥等不同色澤的描述,簡直是一場視覺和知識的雙重盛宴。書中的高清圖片質量極高,很多細節紋理都清晰可見,即便是隔著紙張,仿佛都能感受到泥土的溫潤和壺體錶麵的砂礫感。對於一個剛剛入門的紫砂愛好者來說,這本書無疑是一本極佳的“引路明燈”,它不僅教會你看壺,更教會你“懂壺”。我甚至花瞭一個下午的時間,對著書中的泥料分析圖,比對著自己手裏那把略顯生澀的壺,心中湧起一股莫名的敬畏之情。這本書的價值,絕對超齣瞭其本身的定價,它提供的是一種係統化的、深入的審美教育。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有