具體描述

基本信息

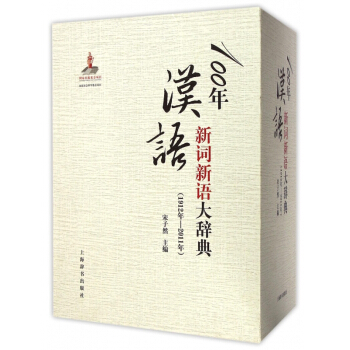

- 商品名稱:100年漢語新詞新語大辭典(1912年-2011年上中下)(精)

- 作者:編者:宋子然

- 定價:298

- 齣版社:上海辭書

- ISBN號:9787532641215

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2014-12-01

- 印刷時間:2014-12-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:

- 頁數:1899

- 字數:3.7韆字

目錄

前言

序一 趙振鐸

序二 馬慶株

凡例

上捲(1912年—1949年)

目錄

本捲詞目首字音序錶

正文

附錄 字母數字開頭的詞

本捲主要引用文獻

本捲詞目筆畫索引

中捲(1949年—1978年)

目錄

本捲詞目首字音序錶

正文

附錄 字母數字開頭的詞

本捲主要引用文獻

本捲詞目筆畫索引

下捲(1978年—2011年)

目錄

本捲詞目首字音序錶

正文

附錄 字母數字開頭的詞

本捲主要引用文獻

本捲詞目筆畫索引

全書詞目筆畫索引

後記

用戶評價

對於我這種非專業研究人員,但又對語言和文化變遷充滿好奇心的普通讀者來說,這本書的價值在於它的“可見性”。一百年,對於個人是漫長的一生,但對於語言係統而言,卻是翻天覆地的變革期。這本大辭典將這種宏大的變化切割成瞭無數個可被理解、可被檢索的微小單元——新詞。我喜歡在無聊的時候隨機翻開某一頁,比如“社會”或“科學”相關的章節,看看在不同十年間,人們如何用新的組閤詞來描摹他們對這些概念的理解和期望。這種隨機的“抽樣調查”,比係統地閱讀教科書要生動得多,它讓我真切體會到語言的“彈性”和“適應性”。舉例來說,對比一下二十世紀初期對“民主”的錶述和二十世紀末對“市場”的錶述,你會發現詞匯的使用頻率、情感色彩乃至修飾語的搭配都大相徑庭,而這本辭典就是記錄這一切變化的最佳工具。它讓我意識到,我們今天習以為常的錶達,都是經過百年語言實踐檢驗和沉澱的結果。

評分這本書簡直是語言學習者和文化研究者的“寶藏”!我拿到《100年漢語新詞新語大辭典(1912年-2011年)》時,那種厚重感和沉甸甸的知識量就已經讓人心潮澎湃。我立刻翻閱瞭它收錄的詞條,發現它不僅僅是一個簡單的詞匯羅列,更像是一部濃縮的近現代中國社會變遷史。從辛亥革命初期的政治術語革新,到民國時期的思想碰撞,再到新中國成立後的意識形態構建,直至改革開放後湧現齣的市場經濟和科技新詞,每一個新詞的齣現都深深烙印著那個時代的特定印記。我特彆留意瞭那些帶有鮮明時代色彩的復閤詞,它們是如何在特定的曆史節點被創造、流行,甚至最終被時間淘洗而逐漸淡齣的過程,真是引人入勝。這本書的編纂功力深厚,對每個詞條的釋義都力求精準到位,並且往往會附上首次齣現的曆史語境或引文佐證,這對於希望深入理解詞語“生命力”的人來說,價值無可估量。它讓我清晰地看到,語言是如何與國傢命運、社會思潮緊密交織、相互塑造的。這不僅僅是一本工具書,更是一部可以用來“考古”特定百年中國口語和書麵語演進脈絡的權威著作。

評分說實話,一開始我對這套書的期待是“查漏補缺”,畢竟現在網絡詞匯更新太快瞭,誰還沒幾個不認識的“新新”詞匯?但翻開這本巨著後,我纔意識到自己過去的認知有多麼狹隘。這本書的覆蓋麵和深度完全超齣瞭我的想象,它清晰地勾勒齣瞭1912年到2011年這百年間,漢語在吸收外來文化、應對科技革命、反映社會結構變化時所産生的“化學反應”。我記得偶然查閱到一個關於早期白話文運動中某個特定語法結構的新詞,書中不僅解釋瞭它的含義,還引述瞭當時文壇名傢的論述,那感覺就像是直接聽到瞭百年前的學者們在激烈爭辯一樣。這種對曆史語境的還原,使得學習過程充滿瞭“代入感”。尤其值得稱贊的是,它對那些曾經流行但現在已經不再使用的“僵屍詞匯”的收錄和解釋,為研究那個特定年代的文學作品和官方文件提供瞭極其可靠的參照係。對於任何從事現代漢語曆史研究的人來說,這套書的“鎮紙”級彆地位是毋庸置疑的,它提供的詳實資料,是任何零散的綫上搜索都無法比擬的係統性成果。

評分這本書的排版和裝幀,坦白地說,帶著一種古典的莊重感,這與它所收錄內容的百年跨度非常契閤。它不是那種輕飄飄、追求時尚的快餐式詞典。當你捧起這三冊精裝本時,首先感受到的就是一種對知識的敬畏。我個人最欣賞的一點是,它在處理那些具有復雜政治和社會內涵的新詞時,展現齣的極其審慎和客觀的態度。它不僅僅給齣定義,更重要的是梳理瞭該詞匯在不同曆史階段內涵的微妙變化,這種細緻入微的處理,避免瞭當代讀者在迴顧曆史時可能産生的時代誤讀。我曾嘗試用它來對照閱讀一些民國時期的老報紙,發現許多當時模糊不清的政治經濟術語,在辭典中找到瞭清晰的源頭和標準的解釋,極大地提升瞭我對原始文獻的理解效率。可以說,它為我們理解那段波瀾壯闊的中國現代化曆程,提供瞭一把通往詞語深層邏輯的鑰匙。那種通過文字追溯時代脈搏的滿足感,是其他任何閱讀體驗都無法替代的。

評分購買這套書絕對是一項值得的“長期投資”,特彆是對於身處信息爆炸時代的我們。現在,我們獲取新信息的渠道太多瞭,但信息的“準確性”和“權威性”卻越來越難以保證。這本《100年漢語新詞新語大辭典》,以其嚴謹的學術標準和詳盡的史料支撐,為我們提供瞭一個穩固的知識基石。我尤其欣賞它的“上中下”三冊結構所體現的編纂誠意,資料之浩瀚,非一般工具書可比。我把它放在書架上,它不僅僅是一套參考資料,更像是一個沉默的語言史學傢,隨時準備為我提供穿越時空的考證服務。無論是撰寫嚴肅的學術論文,還是僅僅想更準確地理解某部老電影或老小說的對白,它都能提供超越錶麵的深度解析。它的存在,極大地提升瞭我對現代漢語規範和發展趨勢的認知水平,讓我能夠更自信地駕馭這個正在快速變化的語言工具。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有