具体描述

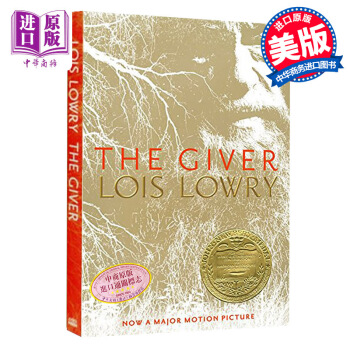

赐予者 英文原版 The Giver Lois Lowry

Product details

Paperback: 225 pages

Author: Lois Lowry

Publisher: Houghton Mifflin; Rep Mti edition (July 2014)

Language: English

ISBN-10: 0544336267

ISBN-13: 9780544336261

Product Dimensions: 14 x 1.7 x 21 cm

Jonas's world is perfect. Everything is under control. There is no war or fear of pain. There are no choices. Every person is assigned a role in the community. When Jonas turns 12 he is singled out to receive special training from The Giver. The Giver alone holds the memories of the true pain and pleasure of life. Now, it is time for Jonas to receive the truth. There is no turning back.

用户评价

这本书的语言风格呈现出一种非常独特的双重性。一方面,在描述那个“理想社会”时,措辞极其精准、简洁,甚至带有一种冰冷的、机械化的效率感,如同技术手册一般,精确地规避了所有可能引起情绪波动的词汇。然而,当叙事转向对那些被压抑的“记忆”的描绘时,文字瞬间变得丰富、饱满、色彩斑斓,充满了强烈的感官冲击力。这种强烈的文体对比,巧妙地服务于主题表达。它不仅仅是在讲述一个故事,更是在通过文字本身的质地,让读者真切地体会到“被阉割的经验”与“完整的生命体验”之间的巨大鸿沟。这种文笔上的反差处理,使得每一次关于色彩、温度或情感的描述,都像是一次对沉寂世界的强力冲击,极大地提升了作品的文学价值和阅读体验的层次感。

评分这本书初读时,那种扑面而来的疏离感和一丝不易察觉的诡异氛围,着实让人心头一紧。作者的笔触细腻却又带着一种冷静的克制,描绘出一个看似完美无缺的社会结构。在这个社会里,所有的选择权都被剥夺了,取而代之的是一种被精心计算过的“安宁”。我一边阅读,一边忍不住在脑海中构建着这个世界的蓝图:没有痛苦,自然也就没有了真正的快乐;没有冲突,但也失去了激情的火花。主人公的视角,像是一面被擦拭得过于干净的镜子,映照出一种缺乏深度的生活质感。尤其让我印象深刻的是对于日常细节的描写,那些程式化的问候、固定的时间表,都透露出一种精心维护的虚假感。它不像那些直白的未来反乌托邦小说那样大肆渲染压迫,反而用一种近乎催眠的方式,让你在不知不觉中感受到那种无形的束缚。这种不动声色的叙事手法,反而更具有穿透力,让人在合上书页后,依然会不自觉地审视自己周围那些习以为常的“便利”与“秩序”。我感觉自己仿佛也走进了那个灰白色的世界,感受着那种被过滤掉色彩的人生。

评分从纯粹的故事架构来看,这本书的巧妙之处在于其结构上的圆融与主题上的开放性。它构建了一个看似封闭的系统,却又在结尾处,留下了一道通向无限可能性的出口。这种处理方式,既满足了读者对一个完整故事的期待,避免了悬而未决的生硬感,又成功地将思考的重担抛给了读者自身。它不像某些寓言故事那样给出明确的道德指南,而是提供了一个观察人类社会发展方向的独特镜头。每一次阅读,我似乎都能从那些被隐藏的历史碎片中,解读出新的隐喻,关于记忆的价值、集体的服从与个体的自由之间的永恒张力。这本书的魅力在于它的永恒性,它似乎总能找到新的角度来提醒我们,我们所珍视的自由,是多么脆弱而珍贵,这份价值,值得我们反复咀嚼和捍卫。

评分我对作者描绘人物成长的细腻刻画深感钦佩。主角从一个对世界毫无疑虑的顺从者,到最终开始质疑既定规则,这一心路历程的转变,处理得极其真实可信,没有丝毫的戏剧性夸张。他的每一次小小的反抗,每一次对未知的好奇心萌动,都伴随着巨大的内在挣扎和对安全的依恋。书中对于“情感缺失”状态下的行为模式的观察入木三分,当个体开始体验到被社会严禁的强烈情感时,那种初体验的震撼与迷茫被捕捉得淋漓尽致。这种由“空白”到“充盈”的对比,构成了全书最动人的部分。阅读过程中,我多次停下来,思考如果我处于那种环境中,面对这种突如其来的“真相”,是否能鼓起勇气去承担这份沉重。这种情感上的共鸣,超越了故事本身的背景设定,触及了作为“人”的体验核心——即痛苦与美好往往是相伴而生的,缺一不可。

评分这本书的叙事节奏把握得相当老道,尤其是在信息逐步揭示的过程中,张力层层递进,让人欲罢不能。初看之下,故事进展缓慢,仿佛只是对一个平静社区的流水账记录,但正是这种平淡,为后续的震撼埋下了深厚的伏笔。作者非常擅长运用“留白”的艺术,许多关键性的设定和转折点,都不是直接抛出的,而是通过人物微妙的表情变化、不经意的对话片段,甚至是环境的细微调整来暗示。这种需要读者主动参与“解码”的过程,极大地增强了阅读的沉浸感和智力上的满足感。当我读到关于“记忆”这一核心概念被引入时,那种豁然开朗的感觉,伴随着对之前所有情节的重新审视,简直令人拍案叫绝。它不仅仅是一个科幻设定,更是对人类经验本质的深刻探讨。这种处理手法,避免了说教式的说理,而是通过情节的自然演化,将宏大的哲学命题融化在了小人物的命运挣扎之中,显得既有力又优雅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版 糟糕的历史 Horrible Histories Blood Curdl pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/14111948694/596c7693Nc4ade986.jpg)