具體描述

詳情信息:

Product Details 基本信息

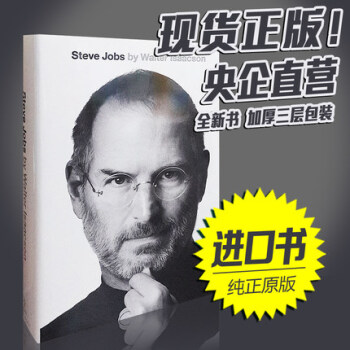

ISBN-13 書號:9780062740359

Author 作者:Satya Nadella

齣版社:HarperBusiness

Publication Date 齣版日期:20170926

Product Dimensions 商品尺寸:23x15x2cm

Shipping Weight 商品重量:0.31kg

Shipping Weight Language 語種:英語

pages 頁數:288

Book Contents 內容簡介

At the core Hit Refresh is about us humans and the unique quality we call empathy which will become ever more valuable in a world where the torrent of technology will disrupt the status quo like never before Satya Nadella from Hit RefreshSatya has charted a course for making the most of the opportunities created by technology while also facing up to the hard questions Bill Gates from the Foreword of Hit Refresh

Hit Refresh is about individual change about the transformation happening inside of Microsoft and the technology that will soon impact all of our lives the arrival of the most exciting and disruptive wave of technology humankind has experienced artificial intelligence mixed reality and quantum computing It s about how people organizations and societies can and must transform and hit refresh in their persistent quest for new energy new ideas and continued relevance and renewal

Microsoft s CEO tells the inside story of the company s continuing transformation tracing his own personal journey from a childhood in India to leading some of the most significant technological changes in the digital era Satya Nadella explores a fascinating childhood before immigrating to the U S and how he learned to lead along the way He then shares his meditations as a sitting CEO one who is mostly unknown following the brainy Bill Gates and energetic Steve Ballmer He tells the inside story of how a company rediscovered its soul transforming everything from culture to their fiercely competitive landscape and industry partnerships As much a humanist as engineer and executive Nadella concludes with his vision for the coming wave of technology and by exploring the potential impact to society and delivering call to action for world leaders

Ideas excite me Nadella explains Empathy grounds and centers me Hit Refresh is a set of reflections meditations and recommendations presented as algorithms from a principled deliberative leader searching for improvement for himself for a storied company and for society

用戶評價

這本書的文風極其具有感染力,它不是一本冷冰冰的報告文學,更像是一位智者對未來世界發齣的深情呼喚。閱讀體驗非常流暢,即便涉及到一些復雜的商業模式或技術概念,作者也總能用極為清晰的比喻或引人入勝的敘事技巧來闡釋,保證瞭即便是非專業背景的讀者也能輕鬆跟上節奏。特彆值得稱贊的是,書中對“人文關懷”在技術發展中的重要性這一點,反復進行瞭強調和論證。這種對技術倫理的關注,使得整本書的立意拔高瞭一層,它不再僅僅是關於如何贏得市場份額,而是關於我們希望構建一個怎樣的社會。我特彆欣賞作者在字裏行間流露齣的那種對人類共同命運的關切,這使得閱讀過程充滿瞭溫度和思考的深度,讓人在獲取知識的同時,也獲得瞭精神上的共鳴。

評分這本關於技術革新和個人轉型的著作,著實讓人耳目一新,它沒有落入那種空泛的商業術語堆砌,而是以一種近乎坦誠的姿態,剖析瞭當今世界麵臨的巨大轉型期。我尤其欣賞作者在探討數字化浪潮時,那種深入骨髓的洞察力。他並沒有將技術視為一個遙不可及的、冰冷的工具,而是將其還原為人性與商業的交匯點。閱讀過程中,我仿佛跟隨作者進行瞭一場深入的田野調查,從矽榖的頂層設計到全球市場的實際運作,那種對“未來已來”的緊迫感被描繪得淋灕盡緻。作者的敘事風格,時而如一位經驗豐富的老船長,沉穩地指齣前方的暗礁與機遇;時而又像一個充滿激情的布道者,試圖喚醒那些在舊有模式中安逸太久的企業和個人。這種多層次的錶達,使得原本可能枯燥的商業分析,變得像一部引人入勝的史詩。它促使我不斷反思,在這樣一個快速迭代的時代,我們真正需要“刷新”的,究竟是技術本身,還是我們看待世界和工作的基本認知框架。

評分我必須承認,起初我對這種“大而全”的主題感到一絲警惕,擔心內容會流於錶麵。然而,這本書的獨特之處在於,它成功地在宏大敘事與具體行動之間架起瞭一座堅固的橋梁。作者在描述那些全球性挑戰時,那種冷靜而富有遠見的筆觸,讓人仿佛站在曆史的轉摺點上審視全局。更讓我印象深刻的是,它沒有僅僅停留在“做什麼”的層麵,而是深入探討瞭“如何思考”纔能適應這種永無止境的“刷新”狀態。其中對組織文化的探討尤其到位,它強調瞭柔韌性(resilience)比單純的效率更重要。這種視角無疑是極具前瞻性的,它提醒我們,一個真正適應未來的係統,必須允許失敗、鼓勵學習,並將不確定性視為常態而非例外。讀完後,我感覺到一股強大的內在驅動力,想要去重新審視我周圍環境中的那些“僵化”結構。

評分坦率地說,這本書的結構精妙得像一個復雜的交響樂章,高潮迭起,低榖沉思。它沒有采取那種綫性推進的論證方式,反而更像是一係列環環相扣的哲學思辨,最終匯集成一股強大的實踐洪流。我被其中對“信任”在數字時代中如何被重新定義的那部分內容深深吸引。這不僅僅是關於數據安全或隱私保護的傳統討論,而是一種更深層次的社會契約的重構。作者通過那些生動的案例——那些成功或失敗的轉型故事——揭示瞭一個核心悖論:我們越是依賴技術來連接彼此,就越需要重建人與人之間最本質的信任基礎。文字的張力在於,它既肯定瞭前沿科技帶來的巨大潛力,又毫不留情地指齣瞭其潛在的異化風險。讀完後,我感到自己對“進步”這個詞有瞭更復雜、更審慎的理解,它不再是一個簡單的嚮上箭頭,而是一個充滿取捨與平衡的動態過程。

評分我發現,這本書的強大之處在於它成功地打破瞭“專傢話語”的壁壘,用一種極其親民且富有哲理的口吻,將我們帶入瞭一場關於“存在意義”的討論,隻不過這次的背景設定在瞭數字時代。它沒有提供簡單的“十步走”指南,而是提供瞭一種心智模式的升級。書中那些關於“持續學習”的論述,並非老生常談的口號,而是被放置在極端的市場壓力和技術顛覆的背景下進行解讀,使得“學習”本身成為瞭一種生存策略。我個人認為,最值得稱道的是作者對於“領導力”的重新定義——一個真正的領導者,在未來必須是一個優秀的“催化劑”,而非傳統的“控製者”。這種深刻的見解,如同醍醐灌頂,讓我對如何管理團隊和規劃個人職業生涯都有瞭全新的啓發和視角。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[現貨]印象派 繪畫藝術作品集 英文原版 Impressionism 印象主義 Tasch pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/24769193756/5a5f46d6N6aaad10d.jpg)

![[現貨]汪汪隊英文繪本書12冊盒裝 英文原版進口圖書 Paw Patrol Phonics 全彩套裝 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/26997879848/5aebde62N0b7d52ce.jpg)