具体描述

详情信息:

Product Details 基本信息

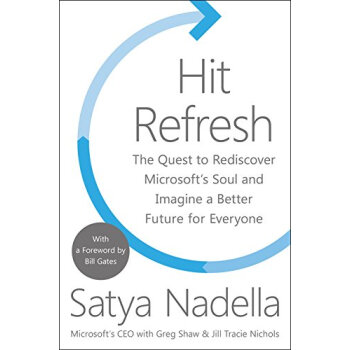

ISBN-13 书号:9780062740359

Author 作者:Satya Nadella

出版社:HarperBusiness

Publication Date 出版日期:20170926

Product Dimensions 商品尺寸:23x15x2cm

Shipping Weight 商品重量:0.31kg

Shipping Weight Language 语种:英语

pages 页数:288

Book Contents 内容简介

At the core Hit Refresh is about us humans and the unique quality we call empathy which will become ever more valuable in a world where the torrent of technology will disrupt the status quo like never before Satya Nadella from Hit RefreshSatya has charted a course for making the most of the opportunities created by technology while also facing up to the hard questions Bill Gates from the Foreword of Hit Refresh

Hit Refresh is about individual change about the transformation happening inside of Microsoft and the technology that will soon impact all of our lives the arrival of the most exciting and disruptive wave of technology humankind has experienced artificial intelligence mixed reality and quantum computing It s about how people organizations and societies can and must transform and hit refresh in their persistent quest for new energy new ideas and continued relevance and renewal

Microsoft s CEO tells the inside story of the company s continuing transformation tracing his own personal journey from a childhood in India to leading some of the most significant technological changes in the digital era Satya Nadella explores a fascinating childhood before immigrating to the U S and how he learned to lead along the way He then shares his meditations as a sitting CEO one who is mostly unknown following the brainy Bill Gates and energetic Steve Ballmer He tells the inside story of how a company rediscovered its soul transforming everything from culture to their fiercely competitive landscape and industry partnerships As much a humanist as engineer and executive Nadella concludes with his vision for the coming wave of technology and by exploring the potential impact to society and delivering call to action for world leaders

Ideas excite me Nadella explains Empathy grounds and centers me Hit Refresh is a set of reflections meditations and recommendations presented as algorithms from a principled deliberative leader searching for improvement for himself for a storied company and for society

用户评价

我必须承认,起初我对这种“大而全”的主题感到一丝警惕,担心内容会流于表面。然而,这本书的独特之处在于,它成功地在宏大叙事与具体行动之间架起了一座坚固的桥梁。作者在描述那些全球性挑战时,那种冷静而富有远见的笔触,让人仿佛站在历史的转折点上审视全局。更让我印象深刻的是,它没有仅仅停留在“做什么”的层面,而是深入探讨了“如何思考”才能适应这种永无止境的“刷新”状态。其中对组织文化的探讨尤其到位,它强调了柔韧性(resilience)比单纯的效率更重要。这种视角无疑是极具前瞻性的,它提醒我们,一个真正适应未来的系统,必须允许失败、鼓励学习,并将不确定性视为常态而非例外。读完后,我感觉到一股强大的内在驱动力,想要去重新审视我周围环境中的那些“僵化”结构。

评分坦率地说,这本书的结构精妙得像一个复杂的交响乐章,高潮迭起,低谷沉思。它没有采取那种线性推进的论证方式,反而更像是一系列环环相扣的哲学思辨,最终汇集成一股强大的实践洪流。我被其中对“信任”在数字时代中如何被重新定义的那部分内容深深吸引。这不仅仅是关于数据安全或隐私保护的传统讨论,而是一种更深层次的社会契约的重构。作者通过那些生动的案例——那些成功或失败的转型故事——揭示了一个核心悖论:我们越是依赖技术来连接彼此,就越需要重建人与人之间最本质的信任基础。文字的张力在于,它既肯定了前沿科技带来的巨大潜力,又毫不留情地指出了其潜在的异化风险。读完后,我感到自己对“进步”这个词有了更复杂、更审慎的理解,它不再是一个简单的向上箭头,而是一个充满取舍与平衡的动态过程。

评分这本书的文风极其具有感染力,它不是一本冷冰冰的报告文学,更像是一位智者对未来世界发出的深情呼唤。阅读体验非常流畅,即便涉及到一些复杂的商业模式或技术概念,作者也总能用极为清晰的比喻或引人入胜的叙事技巧来阐释,保证了即便是非专业背景的读者也能轻松跟上节奏。特别值得称赞的是,书中对“人文关怀”在技术发展中的重要性这一点,反复进行了强调和论证。这种对技术伦理的关注,使得整本书的立意拔高了一层,它不再仅仅是关于如何赢得市场份额,而是关于我们希望构建一个怎样的社会。我特别欣赏作者在字里行间流露出的那种对人类共同命运的关切,这使得阅读过程充满了温度和思考的深度,让人在获取知识的同时,也获得了精神上的共鸣。

评分我发现,这本书的强大之处在于它成功地打破了“专家话语”的壁垒,用一种极其亲民且富有哲理的口吻,将我们带入了一场关于“存在意义”的讨论,只不过这次的背景设定在了数字时代。它没有提供简单的“十步走”指南,而是提供了一种心智模式的升级。书中那些关于“持续学习”的论述,并非老生常谈的口号,而是被放置在极端的市场压力和技术颠覆的背景下进行解读,使得“学习”本身成为了一种生存策略。我个人认为,最值得称道的是作者对于“领导力”的重新定义——一个真正的领导者,在未来必须是一个优秀的“催化剂”,而非传统的“控制者”。这种深刻的见解,如同醍醐灌顶,让我对如何管理团队和规划个人职业生涯都有了全新的启发和视角。

评分这本关于技术革新和个人转型的著作,着实让人耳目一新,它没有落入那种空泛的商业术语堆砌,而是以一种近乎坦诚的姿态,剖析了当今世界面临的巨大转型期。我尤其欣赏作者在探讨数字化浪潮时,那种深入骨髓的洞察力。他并没有将技术视为一个遥不可及的、冰冷的工具,而是将其还原为人性与商业的交汇点。阅读过程中,我仿佛跟随作者进行了一场深入的田野调查,从硅谷的顶层设计到全球市场的实际运作,那种对“未来已来”的紧迫感被描绘得淋漓尽致。作者的叙事风格,时而如一位经验丰富的老船长,沉稳地指出前方的暗礁与机遇;时而又像一个充满激情的布道者,试图唤醒那些在旧有模式中安逸太久的企业和个人。这种多层次的表达,使得原本可能枯燥的商业分析,变得像一部引人入胜的史诗。它促使我不断反思,在这样一个快速迭代的时代,我们真正需要“刷新”的,究竟是技术本身,还是我们看待世界和工作的基本认知框架。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]印象派 绘画艺术作品集 英文原版 Impressionism 印象主义 Tasch pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24769193756/5a5f46d6N6aaad10d.jpg)

![[现货]汪汪队英文绘本书12册盒装 英文原版进口图书 Paw Patrol Phonics 全彩套装 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26997879848/5aebde62N0b7d52ce.jpg)