![The Sound and the Fury喧哗与骚动 英文原版 [平装]](https://pic.windowsfront.com/19045906/rBEHaVBRej0IAAAAAACAXpzag5MAABKjwCElasAAIB2022.jpg)

具体描述

内容简介

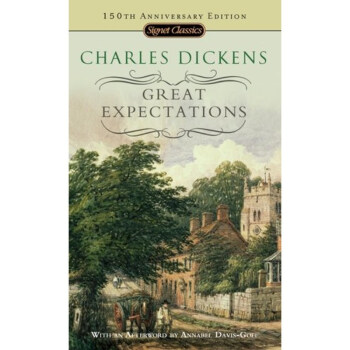

Ever since the first furore was created on its publication in 1929, The Sound and the Fury has been considered one of the key novels of this century. Depicting the gradual disintegration of the Compson family through four fractured narratives, The Sound and the Fury explores intense, passionate family relationships where there is no love, only self-centredness. At its heart this is a novel about lovelessness - 'only an idiot has no grief; only a fool would forget it. What else is there in this world sharp enough to stick to your guts.

《喧哗与骚动》是福克纳第一部成熟的作品,也是作家花费心血最多、本人最喜欢的小说。小说进述的是南方没落地主康普生一家的家族悲剧。老康普生手游好闲、嗜酒贪杯,其妻自私冷酷、怨天尤人。长子昆丁绝望地抱住南方所谓的旧传统不放,因妹妹凯蒂风流成性、有辱南方淑女身份而恨疚交加,竟至溺水自杀。次子杰生冷酷贪婪,三子班吉则是个白痴,三十三岁时只有三岁小儿的智能。全通过这三下儿子的内心独白,围绕凯蒂的堕落展开,最后则由黑人女佣迪尔西对前三部分的“有限视角”做一补充,归结全书。小说大量运用多视角叙述方法及意识流法手法,是意识流小说乃至整个现代派小说的经典名著。

作者简介

Born in 1897 in New Albany, Mississippi, William Faulkner was the son of a family proud of their prominent role in the history of the south. He grew up in Oxford, Mississippi, and left high school at fifteen to work in his grandfather's bank. Rejected by the US military in 1915, he joined the Canadian flyers with the RAF, but was still in training when the war ended. Returning home, he studied at the University of Mississippi and visited Europe briefly in 1925. His first poem was published in The New Republic in 1919. His first book of verse and early novels followed, but his major work began with the publication of The Sound and the Fury in 1929. As I Lay Dying (1930), Sanctuary (1931), Light in August (1932), Absalom, Absalom! (1936) and The Wild Palms (1939) are the key works of his great creative period leading up to Intruder in the Dust (1948). During the 1930s, he worked in Hollywood on film scripts, notably The Blue Lamp, co-written with Raymond Chandler. William Faulkner was awarded the Nobel Prize for Literature in 1949 and the Pulitzer Prize for The Reivers just before his death in July1962.威廉·福克纳(Willian Faulkner 1897~1962),美国小说家。出生于没落地主家庭,第一次世界大战时在加拿大空军中服役,战后曾在大学肄业一年,1925年后专门从事创作。他被西方文学界视作“现代的经典作家”。共写了19部长篇小说和70多篇短篇小说。其中绝大多数故事发生在虚构的约克纳帕塔法县,被称为“约克纳帕塔法世系”。这部世系主要写该县及杰弗逊镇不同社会阶层的若干家庭几代人的故事。时间从独立战争前到第二次世界大战以后,出场人物有600多人,其中主要人物在他的不同作品中交替出现,实为一部多卷体的美国南方社会变迁的历史。其最著名的作品有描写杰弗逊镇望族康普生家庭的没落及成员的精神状态和生活遭遇的《喧哗与骚动》(又译《声音与疯狂》1929);写安斯·本德仑偕儿子运送妻子灵柩回杰弗逊安葬途中经历种种磨难的《我弥留之际》(1930);写孤儿裘·克里斯默斯在宗教和种族偏见的播弄、虐待下悲惨死去的《八月之光》(1932);写一个有罪孽的庄园主塞德潘及其子女和庄园的毁灭性结局的《押沙龙,押沙龙!》(1936);写新兴资产阶级弗莱姆·斯诺普斯的冷酷无情及其必然结局的《斯诺普斯三部曲》(《村子》1940,《小镇》1957,《大宅》(1959)等。

福克纳1949年获诺贝尔文学奖。

用户评价

这本书的平装版本,给我的第一印象是它的“可触碰性”。不同于数字阅读的冰冷,实体书总能带来一种更亲切的互动感,而这本书尤其如此。它的封面设计,没有复杂的图案,而是聚焦于书名本身,字体的选择和排版都散发着一种沉静而强大的力量,仿佛在预示着书中即将展开的宏大叙事。我喜欢翻动书页时的沙沙声,喜欢指尖划过文字时的细微触感,这些都是数字阅读无法替代的体验。对于《喧哗与骚动》这样一部文学巨著,我更倾向于选择一个能够让我沉浸其中的实体版本,而不是匆匆一瞥的电子文本。平装版的实用性让我可以随时随地取阅,无论是坐在窗边,还是挤在拥挤的公交车上,都能让我短暂地逃离现实,进入那个充满混乱与伤痛的康普生家族的世界。我期待着再次面对那些错综复杂的人物关系,那些破碎不堪的家庭,以及作者以其独特的视角所展现的人类内心深处的挣扎。这本书的装帧,恰恰能承载这份沉甸甸的文学价值,并以一种低调而庄重的方式呈现在我面前。

评分这本《喧哗与骚动》的平装版本,封面设计质朴而有力,触感良好,拿在手里就有一种厚重的历史感。收到书的那天,恰逢一个细雨绵绵的午后,书页的泛黄和墨香似乎与窗外的景象完美契合,营造出一种沉静而略带忧郁的氛围。我一直对福克纳的创作手法着迷,他那种打破线性叙事的风格,以及深入角色内心世界的描写,总能带来一种既痛苦又迷人的阅读体验。这本书的平装形式,对我这样喜欢随身携带书籍,随时随地沉浸其中的读者来说,无疑是最实用的选择。它不像精装版那样束之高阁,而是邀请你随时翻开,无论是在通勤的地铁上,还是在午后的咖啡馆里,都能让你暂时忘却现实的喧嚣,投入到那个充满张力的故事之中。我期待着再次重温那些复杂的人物关系,以及作者如何用他那标志性的、如同潮水般涌动的文字,将南方小镇的破碎与挣扎展现在读者面前。这本书的字体大小和行间距也十分舒适,长时间阅读也不会感到疲劳,这对于理解那些错综复杂的句子结构尤为重要。总而言之,这个版本的《喧哗与骚动》,无论是从实体触感到阅读体验,都让我感到满意,它是一次与经典文本亲密接触的绝佳选择。

评分我一直以来都是福克纳的忠实读者,而《喧哗与骚动》更是他作品中绕不开的巅峰。这次入手的是平装版本,整体感觉非常扎实。书的尺寸适中,拿在手里很有分量,但又不会觉得沉重,非常适合长时间的阅读。我尤其看重书籍的装帧设计,因为在我看来,书的封面和内页的排版,是作者思想与情感的延伸。这个版本的封面设计简洁而富有张力,没有过多的修饰,却能直击人心,让我对即将展开的阅读充满了期待。我喜欢用实体书来阅读那些需要细细品味、反复推敲的作品,因为只有这样,我才能更好地沉浸在作者构建的文字世界里,去感受那些细腻的情感和深刻的思想。平装版的价格也相对合理,让更多读者有机会接触到这部文学经典。每次翻开这本书,我都会被那种原始而又野性的力量所震撼,那种对人性深处的探索,总是让我回味无穷。我迫不及待地想再次深入康普生家族的悲剧,感受那份“喧哗与骚动”背后的无奈与绝望。

评分拿到这本《喧哗与骚动》的平装版,我首先就被它那种朴素而有质感的封面所吸引。纸张的触感很好,翻阅时没有刺耳的摩擦声,而且书的整体重量也适中,非常适合随身携带。对我来说,阅读一部经典作品,选择一个能够让我感到舒适和投入的实体版本至关重要。我喜欢那些能够让我沉浸其中的书籍,而《喧哗与骚动》无疑是这样一部作品。福克纳的文字,如同奔腾的河流,时而汹涌澎湃,时而暗流涌动,需要耐心去聆听,去感受。平装版的易得性,让我能够随时随地与这部伟大的文学作品对话,无论是在旅途中,还是在安静的夜晚,都能让我沉浸在那个充满破碎与悲伤的世界里。我尤其期待再次体验福克纳那种非线性叙事带来的挑战与惊喜,以及他对人物内心世界深入骨髓的刻画。这本书的设计,恰恰满足了我对一本好书的所有期待,它既是知识的载体,也是一种可以反复品味的艺术品。

评分我最近入手了这本《喧哗与骚动》的平装版,感觉非常不错。从外表上看,它朴实无华,没有过多花哨的装饰,但正是这种简洁,反而凸显了内容的重量。我特别喜欢它纸张的质感,拿在手里有一种温润的感觉,而且书的开合也很舒服,方便阅读。作为福克纳的代表作之一,这本书的语言风格和叙事结构一直以来都备受讨论,我非常期待能够再次深入其中,感受那种独特的文学魅力。我个人的阅读习惯是喜欢有实体书的陪伴,尤其是像《喧哗与骚动》这样需要反复揣摩、细细品味的作品。平装版的便携性也很好,我可以把它放在我的随身包里,在碎片化的时间里进行阅读。每次拿起这本书,我都会想起那种在文字的迷宫里探索的快感,以及那些在沉默与呐喊之间游走的灵魂。我对于书中的某些意象和象征性表达一直很感兴趣,这次重读,希望能有新的体悟。这个版本的装帧设计,让我觉得它既是知识的载体,也是一件可以融入日常生活的美物。

评分价格优惠,送货快,方便

评分这什么纸质,环保纸质?!恕本人欣赏不来!感觉印刷就像是十多块钱的,纸质发黑。买了四本,三本都是这样!差评!!

评分名著,值得一看,参透人性。

评分作为原版书这本质量真的不是太好,纸质不是很好,切边很毛,小开本的字体真心小啊。

评分像旧书 连个包装都没有 不满意不满意

评分很小很轻,保存也好,

评分第八节 封建时代“町人”和“百姓”的品性

评分这个版本不错。还可以的~

评分这版vintage classics版本大小适中,重要的是纸不错,装帧也很用心,性价比蛮高就是了~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![Mittens, Where Is Max? (My First I Can Read)[小手套:马克斯在哪里?] [平装] [3-5岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19046896/550beae6N8a01b900.jpg)

![Atlas Shrugged [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19119101/58534207Nd25b6643.jpg)

![Cam Jansen and the Mystery of the Babe Ruth Baseball [平装] [8岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19140061/rBEQWFELieMIAAAAAAORI6Ee-FQAAAe2AH7Q50AA5E7066.jpg)

![Power of Art 艺术的力量 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19245123/rBEGEk-kpjAIAAAAAABnl1xGRq4AAAypgHEVwMAAGev868.jpg)

![Insurgent (Divergent Trilogy #2)反叛者 分歧者系列第二部 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19248982/551e6c04Nf6c55154.jpg)

![It's My Birthday [Board Book] [平装] [2-5 岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19290384/rBEhVlJTz3kIAAAAAACq8_xtSPMAAD8EwItpwcAAKsL905.jpg)

![Watchmen: Absolute Edition 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19374972/rBEhVlJbjvgIAAAAAAAtZtKq1nsAAEJwAP9WIwAAC1-796.jpg)

![DK Readers: Petting Zoo [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19379388/rBEhVVJUDAsIAAAAAABO8N7naRcAAD8oAN1h4UAAE8I605.jpg)

![Chronicles: Creatures & Characters (The Hobbit: An Unexpected Journey) 英文原版 [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19454916/rBEhUlJuCzgIAAAAAAEtVJL_mLsAAErpgIp7yoAAS1s774.jpg)

![DK Readers L1: Truck Trouble [平装] [05--07] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19617566/570b6631Ne1065e19.jpg)

![National Geographic Kids Look and Learn: Peek-a- [02--05] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19632025/57833272Na292906b.jpg)

![DK Readers L4: LEGO NINJAGO: Team Ninja 英文原版 [平装] [08--12] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19635605/57844ce4N8b758dc0.jpg)

![[现货]英文原版 Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Qu pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11375436403/58b7d0deNd8b00750.jpg)