![The Best of Oscar Wilde[奥斯卡·王尔德作品集] 英文原版 [平装]](https://pic.windowsfront.com/19279953/rBEQWVFbfH4IAAAAAAHroOSXSKYAADWdwMKlg4AAeu4830.jpg)

具体描述

内容简介

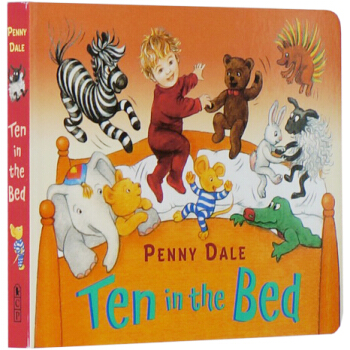

Oscar Wilde’s infamous wit, taste for scandal, and gift for revealing the hypocrisies of fashionable society are on display here in this collection of his finest plays. A genius both of and ahead of his time, he built his craft on the eternal questions of right and wrong—with pithy dialogue as fresh today as when it was written. In addition to Wilde’s five major plays, this Signet Classics edition contains:* Two interviews with the playwright at the peak of his career, in which Wilde discusses his work—and his critics

* Some of his most brilliant critical writing, in which he discusses the nature of art in terms that anticipate much of today’s literary theory

* An appendix that restores valuable lines that appeared in the original text of The Importance of Being Earnest With an Introduction by Sylvan Barnet and a New Afterword by Marylu Hill

作者简介

Born in Ireland, Oscar Wilde (1854-1900) was educated in Dublin & Oxford and went on to become the leading and most prominent exponent of flamboyant aestheticism. As well as his many plays, he wrote one novel, The Picture of Dorian Gray (1890), and published several volumes of poetry and criticism. He was imprisoned in 1895 for homosexual offences and after his release he died in exile in Paris. Richard Cave has edited a selection of Yeats' plays for Penguin Classics.奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde),又译奥斯卡·怀尔德,全名奥斯卡·芬葛·欧佛雷泰·威尔斯·王尔德(Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde,1854年10月16日—1900年11月30日)英国唯美主义艺术运动的倡导者,英国著名的作家、诗人、戏剧家、艺术家、童话家。《典雅》杂志将他和安徒生相提并论。

王尔德生于爱尔兰都柏林的一个家世卓越的家庭,是家中的次子。他的父亲威廉姆·怀尔德爵士是一个外科医生,他的母亲是一位诗人与作家。

王尔德自幼便显示很高的天赋,他精通法语、德语和古典文学。

王尔德自都柏林圣三一学院(Trinity College)毕业后,获得奖学金,于1874年进入牛津大学莫德林学院(Magdalen College)学习。在牛津,王尔德受到了沃尔特·佩特及约翰·拉斯金的审美观念影响,并接触了新黑格尔派哲学、达尔文进化论和拉斐尔前派的作品,这为他之后成为唯美主义先锋作家确立了方向。

前言/序言

用户评价

第一眼看到这本《奥斯卡·王尔德作品集》时,就被它那简洁而又不失格调的封面设计所吸引。纸张的触感很棒,不是那种廉价的光面纸,而是带着一丝柔和的亚光质感,翻阅时指尖的滑动仿佛也增添了几分仪式感。拿到手里,它的分量恰到好处,既不显得沉重,又有一种实在的厚度,让人感觉到其中蕴含的丰富内容。我一直对王尔德的名字有所耳闻,知道他是个充满才华的作家,但具体作品却鲜有涉猎。这次终于下定决心,想要深入了解这位维多利亚时期文学巨匠的思想和文字魅力。选择平装版,也是考虑到日常阅读的便携性,可以随时随地享受阅读的乐趣,不必担心它太占空间或太过娇贵。我期待这本书能像一位睿智的老朋友,在我需要的时候,用他那独到的视角和精妙的语言,给我带来思考和启迪。

评分说实话,买这本书的初衷,更多的是源于一种文化情结。奥斯卡·王尔德,这个名字本身就带着一种传奇色彩。他的人生就像他笔下的戏剧一样跌宕起伏,充满了智慧、才华、也背负了时代的压力和个人的悲剧。这本书的封面设计,并没有过多的装饰,就是简单地印着书名和作者的名字,这种极简的风格反而让我觉得它非常“王尔德”。平装的材质,手感非常舒服,拿在手里沉甸甸的,让人觉得内容非常充实。我通常喜欢在夜晚,泡一杯茶,然后静静地翻阅这样的作品集。每一页都可能藏着一个令人拍案叫绝的观点,或者一句道尽人生百态的箴言。我期待这本书能带给我一种沉浸式的阅读体验,让我暂时忘却现实的喧嚣,进入王尔德构建的那个充满美学和思想的世界。

评分我一直认为,一个作家的作品集,就像是一扇窗户,透过它,我们可以窥见作者所处的时代、他的生活,以及他最深层次的思考。而《奥斯卡·王尔德作品集》在我手中,便是一扇通往维多利亚时代伦敦那优雅而又充满暗流的社交圈的大门。我甚至可以想象,在煤气灯的昏黄光影下,穿着燕尾服的绅士和打扮精致的女士们,在沙龙里低语,讨论着艺术、时尚、爱情,以及那些微妙的人性弱点。这本书的装帧,虽然是平装,但依然透露出一种朴实而坚韧的品质,仿佛在告诉我,内容才是真正的华丽所在。我之所以选择这个英文原版,是因为我深信,文字的魔力往往在原汁原味中最为闪耀,那些微妙的词语选择、语气的拿捏,翻译很难完全捕捉。我渴望能直接感受王尔德笔尖流淌出的智慧与讽刺,去体会他那句句珠玑般的语言艺术。

评分当我第一次看到这本《奥斯卡·王尔德作品集》时,就被它那低调而又充满韵味的封面设计所吸引。我偏爱这种不张扬的风格,它仿佛在悄声诉说着,里面的内容才是真正的亮点。平装的纸质,触感温润,翻动书页时发出细微的沙沙声,这种熟悉的声音总能让我感到一种安心和期待。我一直对王尔德的才华和人生经历充满好奇,知道他以其独特的智慧、尖锐的讽刺以及对美学的极致追求而闻名。选择英文原版,更是希望能够最大限度地还原他作品的原貌,去体会他文字的精妙之处,感受那些翻译中可能难以传达的语感和韵味。我期待这本书能够成为我书架上的一颗璀璨明珠,在闲暇时光,为我打开一扇通往智慧和艺术的大门。

评分这次选择《奥斯卡·王尔德作品集》,完全是出于对这位文学巨匠的深深敬意,以及对英文原版阅读体验的追求。我始终相信,最纯粹的文学,一定是来自作者最原始的笔触。这本书的平装版,虽然在外观上可能不如精装版那样华丽,但它所承载的文化重量却丝毫不减。我喜欢它的那种随性而又坚韧的质感,仿佛在说,真正的价值在于内容本身,而非外在的包装。我期待能够通过阅读这本书,去理解王尔德的哲学思想,去感受他字里行间流露出的对美、对艺术、对人性的独特见解。我甚至可以想象,在某个阳光明媚的午后,我坐在窗边,手中捧着这本书,感受微风拂过,同时沉浸在王尔德那充满智慧的文字海洋里,那将是多么惬意的一件事情。

评分使你心胸顿时豁然开朗,感到世界是那么美好,人间是那么可爱。 读书的感觉真好。

评分读书可以畅流…… 读书给人恬淡、宁静、心安理得的快乐,是名利、金钱不可取代的,

评分读书可以畅流…… 读书给人恬淡、宁静、心安理得的快乐,是名利、金钱不可取代的,

评分书可能是一种灵丹妙药,烦闷时,读书可以解闷;愁苦时,读书可以忘忧;兴奋时,

评分书是我们精神的巢穴,生命的源泉。古今中外有成就的人,到与书结下了不解之缘,

评分书总给我一种轻便自然的感觉。非常喜欢。

评分正好骚到了你的痒处。这种“柳暗花明又一村”的感觉你那么舒服,那么的自在。

评分质量好,价格优,好书~

评分不克言状的绝妙境界。当心情愉快的时候读书,它会带给你更加舒畅的惬意;

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![How Do Lions Say I Love You? (Little Golden Book) 狮子怎么说我爱你? 英文原版 [精装] [2~5岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19478718/53bb3e1cNb1ba7a9f.jpg)

![The Sun: Our Amazing Star [平装] [04--06] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19739214/57844d05N13d58ee0.jpg)

![Little Critter: Just an Adventure at Sea [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19768757/58413e49N6029368e.jpg)

![100 First Words 英文原版 [0-2岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/130000003732/58a66c2dNc6c528b8.jpg)

![Curious George's First Day of School 好奇猴乔治:上学第一天 [平装] [5岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19000066/3d5fde70-f233-4e89-aaaa-bfecc5a4f2c6.jpg)

![Curious George and the Birthday Surprise 好奇猴乔治和生日惊喜 [平装] [5岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19000088/09247ca4-b68c-4c0b-aac3-522d0e09acfc.jpg)

![Drip, Drop (I Can Read, Level 1)前卫摇滚 [平装] [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19004885/550a99cdN1f0288a9.jpg)

![I See, You Saw (My First I Can Read) 我看见,你看到 [平装] [3-5岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19005009/550bf277Ne5e4cfbd.jpg)

![A Tale About Tails (Dr. Seuss/Cat in the Hat) 尾巴的传说 英文原版 [平装] [8~12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19478848/53bb3e1fNdb1b1dfd.jpg)

![DK Readers L1: A Year on the Farm [平装] [5-9岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19548533/5609f965Na1a701fe.jpg)