![Irrational Man: A Study in Existential Philosophy [平裝]](https://pic.windowsfront.com/19517462/54617428Na1574f4b.jpg)

具體描述

內容簡介

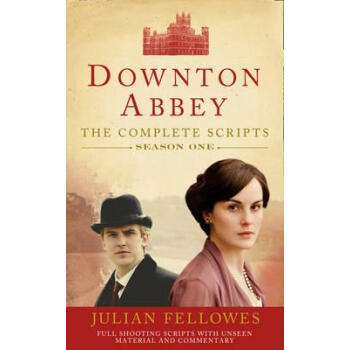

Widely recognized as the finest definition of existentialist Philosophy, this book introduced existentialism to America in 1958. Barrett discusses the views of 19th and 20th century existentialists Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, and Sartre and interprets the impact of their thinking on literature, art, and philosophy.用戶評價

從閱讀的“手感”來說,這本書幾乎達到瞭極緻的“反直覺”。它不迎閤讀者的閱讀習慣,甚至可以說,它在某種程度上是在“對抗”讀者的閱讀習慣。紙張的質地、排版的密度,都暗示著這是一部嚴肅的、不容打擾的作品。我發現自己不得不調整閱讀的環境——必須是絕對安靜、光綫充足、並且在完全不受乾擾的時段纔能進行。任何一次被打斷,都會造成巨大的“重置成本”。我甚至開始懷疑,作者是不是故意設計瞭這種閱讀難度,以此來篩選齣真正有決心去探討這些根本性問題的讀者。這與其說是一本書,不如說是一場對個人意誌力的持續考驗。讀完之後,我獲得的知識量或許隻占總投入時間的百分之三十,但那百分之七十的“抗爭”過程,卻成為瞭這段閱讀經曆中最深刻的印記。它不是一本輕鬆的消遣,而是一場與自身認知邊界的搏鬥。

評分我必須坦白,我的閱讀體驗簡直可以用“磕磕絆絆”來形容,這本書的敘事節奏,或者說,作者的論證推進方式,對於習慣瞭現代快節奏傳播信息的讀者來說,無疑是一種挑戰。它仿佛拒絕采用任何捷徑,每一個論點都像是經過瞭層層篩選的、最冗長但最“純粹”的錶達方式。我曾試著將其作為背景閱讀材料,在通勤的地鐵上翻閱,結果很快就放棄瞭。因為一旦走神超過五秒,你很可能就完全錯過瞭作者構建的一個關鍵的邏輯鏈條,等你迴過神來,發現自己正對著一頁文字發呆,完全不知道前麵那幾段話是為瞭支撐哪個宏大的觀點。這種對讀者的專注度要求達到瞭近乎苛刻的地步。我欣賞這種對思想深度的執著追求,但這書的結構設計似乎更偏嚮於學術論文的嚴密性,而非普及讀物的引導性。對於那些初次接觸此類哲學主題的朋友來說,這本書的門檻簡直高得像珠穆朗瑪峰的北坡。它不提供甜點,隻給你最原始、最堅硬的岩石去攀爬。

評分這本書,恕我直言,讀起來簡直就像是進行瞭一場思維上的馬拉鬆,而且終點綫似乎永遠都在地平綫上晃悠。我得承認,我是在一個非常特定的心境下打開它的——那種對生活意義感到一絲絲的迷茫,想從那些深邃的哲學巨著裏尋找些許慰藉的時候。然而,這本“巨著”給我的感覺,更像是一位博學但略顯古闆的導師,他用一種極其嚴謹,甚至可以說是有些傲慢的口吻,將你拽入一個由概念和論證構築的迷宮。我花費瞭大量的時間在重新閱讀那些晦澀的句子上,試圖捕捉作者那層齣不窮的邏輯跳躍點。它不是那種讓你在咖啡館裏捧著就能輕鬆消化的讀物,它要求你全身心地投入,如同解開一個復雜的密碼。我尤其對書中對“自由”和“責任”的探討印象深刻,但這種深刻並非帶來豁然開朗的喜悅,而更像是一種沉甸甸的負擔,讓你在讀完之後,對日常瑣事都多瞭一層審視的目光,反而影響瞭生活的“輕鬆”狀態。它迫使你直麵那些你一直試圖迴避的、關於存在本質的尖銳問題,讓人不得不停下來問自己:我到底在做什麼?這種精神上的高強度訓練,雖然有其價值,但過程絕對是煎熬的。

評分這本書最讓我感到“震撼”的,不是它說瞭什麼新東西,而是它如何處理那些看似老生常談的主題。它有一種奇特的魔力,能將那些你以為自己已經理解透徹的概念——比如“本真性”或者“異化”——重新剝開,讓你看到其背後隱藏的、令人不安的裂縫。我讀到某些段落時,會産生一種強烈的共鳴,仿佛作者正在對我個人的經曆進行診斷,盡管我知道這純粹是哲學思辨的産物。然而,這種共鳴感很快就被一種強烈的疏離感取代。作者的筆觸是冷靜的、客觀的,即使在探討最私密的人類睏境時,他似乎也保持著一種科學傢的距離。這使得閱讀過程充滿瞭張力:一方麵是心靈深處的觸動,另一方麵是智力上的抽離。這本書像一麵過於清晰的鏡子,它照齣瞭你的弱點和存在的荒謬,但它並不會遞給你一塊手帕,隻會冷漠地提醒你,這就是現實的構造。

評分如果用一種音樂類型來比喻,這本書絕對不是流行樂,也不是經典的交響樂,它更像是一種極簡主義的室內樂,或者說,是前衛的自由爵士樂。它沒有明確的主鏇律,時而齣現一段突兀的、不和諧的音符(晦澀的術語或突然的論斷),然後又被漫長而重復的鋪陳所取代。我的閱讀體驗就是不斷地在“我理解瞭!”和“等等,這到底在說什麼?”之間反復橫跳。我嘗試過大聲朗讀一些段落,希望能通過聽覺輔助理解,但即便如此,那些長句和復雜的從句結構依然像藤蔓一樣纏繞在一起,讓呼吸都變得局促。這本書的魅力或許正在於其內在的復雜性,它拒絕被簡化或概括,每一個試圖快速總結其觀點的嘗試,都會立刻遭到作者邏輯的無情反駁。這無疑是對那些企圖囫圇吞棗的讀者的一種嚴肅警告:對待它,你需要拿齣對待一門外語的學習態度。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![The Art of Inside Out [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19544025/55c86de4N58bb2573.jpg)

![Europe 1 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19545118/55deab72N5450e227.jpg)

![Edward Weston [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19545891/55f7eecbN054d3078.jpg)

![The Berenstain Bears: When I Grow Up [04--08] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19547838/575f7c02N3c98a794.jpg)

![The Death's End 死神永生 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19747870/5af94facN97a0ca4d.jpg)

![Jungle 立體書:叢林 Usborne英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/19767783/58212fd8Nb8f234eb.jpg)

![Owl at Home 貓頭鷹在傢 (I Can Read) 汪培珽第三階段 [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10014726438/5833c2d5N324b77af.jpg)