具体描述

基本信息

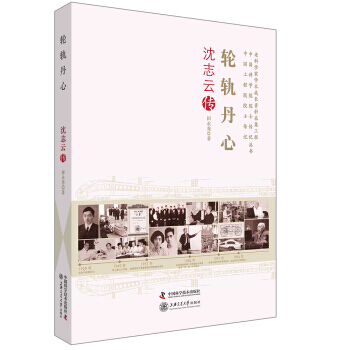

书名:老科学家学术成长资料采集工程丛书 轮轨丹心沈志云传

定价:65.00元

作者:田永秀

出版社:中国科学技术出版社

出版日期:2017-05-01

ISBN:9787504674371

字数:240000

页码:220

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

本书是第五批老科学家学术成长资料采集工程(简称采集工程)丛书之一。沈志云是我国机车车辆专家,中国科学院院士、中国工程院院士,西南交通大学教授。1983年发表非线性轮轨蠕滑力计算理论,被誉为“沈氏理论”,在国际上被广泛应用在轮轨动力学、曲线通过理论、蛇行运动稳定性和响应等方面并取得一系列成果。研制成功迫导向货车转向架,达到了接近无轮缘磨损的程度,为中国数十万辆货车更新换辟了新途径。1988年以来筹建牵引动力国家重点实验室,建成能模拟400km/h高速列车运行的机车车辆整车滚动振动试验台……本书向读者系统呈现了沈志云院士的学术成长过程与思想脉络。

目录

作者介绍

文摘

序言

老科学家学术成长资料采集工程简介

总序一韩启德

总序二白春礼

总序三周济

序沈志云

导言

章辗转求学7

耕读世家7

长兄引路12

穷人的孩子早当家15

逃难湘西17

目录I

苦读备考国立师范学院附属中学19

年年23

第二章大学时光29

武汉赶考29

初进唐山工学院31

“书呆子”的转变33

实践教学的影响36

第三章留学苏联39

毕业留校39

留苏预备42

留苏生活46

从生产实际到理论创新49

第四章蛟龙困浅滩54

搞半工半读54

十八顶“高帽”57

任职教学方法科61

第五章沈-赫-叶氏理论64

回到基础课部64

如饥似渴更新知识66

参与韶山Ⅳ型电力机车研制71

迈向国际学术舞台74

夜以继日的留美生涯78

沈-赫-叶氏理论80

第六章迫导向转向架的研制89

就任力学研究所所长89

IAVSD学术年会的意外收获92

零磨损迫导向转向架的研制94

低动力作用货车转向架99

高速列车转向架的探索101

欧洲讲学104

第七章建设国际的实验室108

倡议建设试验台108

国家重点实验室的申报111

脑袋别在裤腰带上115

高铁大发展中的牵引动力实验室125

建设国家轨道交通实验室的期望134

第八章交通运输创新人才培养137

培养创新人才137

获选两院院士144

交通运输工程学科的诞生146

第九章为发展高速铁路奔走151

高铁“缓建”“急建”之争151

轮轨与磁浮157

中国高铁技术创新辩论165

退一步,进两步170

高铁春风暖丹心173

中国人的高铁梦177

目录III

结语180

附录一沈志云年表187

附录二沈志云主要论著目录210

参考文献215

后记216

用户评价

四、 这绝对是一本能激发深度思考的佳作。作者以一种极其成熟和睿智的视角,剖析了科学研究的内在逻辑和发展规律。我惊叹于书中对于那些复杂科学问题的解读,能够化繁为简,让普通读者也能窥见其精妙之处。更让我印象深刻的是,书中展现出的那种科学家的求真务实精神,那种对每一个细节都精益求精的态度,以及那种在面对未知时,所表现出的坚定和执着。这不仅仅是关于某一个学科的介绍,更是一种关于如何做学问、如何对待知识的深刻启示。我从中看到了科学研究的艰难与不易,也看到了科学家们所付出的巨大努力和牺牲。这本书让我对科学多了一份敬畏,也多了一份理解。它不仅仅是填补知识的空白,更是点燃了我内心深处对探索未知的好奇心,让我开始思考,在自己的生活中,如何也能秉持这种严谨、求实的精神。

评分五、 这是一次让我受益匪浅的阅读体验。书中展现的不仅是学术成就,更是一种人格魅力的光辉。作者用生动的笔触,刻画了一位在学术道路上不断攀登、永不停歇的探索者形象。我从字里行间感受到了一种强大的精神力量,那是对知识的敬畏,对真理的执着,以及对人类进步的贡献。书中对于学术思想的演进过程的描述,充满了智慧的光芒,也让我看到了科学研究的严谨性和系统性。我尤其欣赏的是,书中并没有回避科学研究中遇到的困难和挑战,而是以一种坦诚的态度,将这些真实的历程展现在读者面前,这反而更增添了这本书的厚重感和感染力。它让我明白,任何伟大的成就,都离不开艰辛的付出和不懈的努力。这本书不仅是学术的启迪,更是一种人生的激励,让我对自己的未来有了更清晰的认识和更坚定的方向。

评分二、 这是一次令人惊艳的思想之旅。作者并没有将科学知识生硬地堆砌,而是巧妙地将复杂的理论融入引人入胜的叙述中,让抽象的概念变得触手可及。我尤其欣赏的是,书中对于科学研究过程中那些不为人知的细节的描绘,例如那些灵光乍现的瞬间,那些耗费心血的实验,以及那些与同行之间的激烈讨论。这些细节让整个学术进程充满了人性的光辉,也让我们看到了科学并非冷冰冰的公式和定理,而是由无数鲜活的个体,用智慧和汗水共同铸就的。读这本书,我仿佛能听到实验室里仪器运转的嗡嗡声,能闻到书页散发出的淡淡墨香,更能感受到那些科学家们在面对难题时,眼中闪烁的光芒。它以一种极其生动的方式,将学术的魅力展现在读者面前,让人既感到敬畏,又充满向往。我从中学习到的不仅仅是知识,更是一种治学态度,一种严谨求实的精神,一种敢于挑战权威、勇于创新的魄力。

评分三、 本书为我打开了一扇通往深邃思想世界的大门。作者的文字功底深厚,遣词造句都恰到好处,既有学术的严谨,又不失文学的韵味。我从中看到了一个学者如何从懵懂的探索者,一步步成长为某个领域的领军人物,这其中的心路历程,充满了跌宕起伏,也充满了感人至深的力量。书中对于学术思想的演进过程的梳理,清晰而深刻,让人能感受到知识是如何在传承与革新中不断发展的。我特别被书中对于一些关键转折点的描述所打动,那些时刻,往往是智慧的火花碰撞,是思想的飞跃,也是整个学科命运的改变。阅读这本书,我不仅仅是在获取信息,更是在体验一种人生的轨迹,一种对知识的无限热爱,一种对科学真理的不懈追求。它让我明白,真正的学术成就,并非一蹴而就,而是需要漫长的时间、不懈的努力和坚定的信念。

评分一、 翻开这本书,我仿佛置身于一个充满智慧的殿堂。书页间流淌的是知识的甘泉,滋养着每一个渴求进步的心灵。它不像那些快餐式的读物,瞬间能带来短暂的满足,而是像一场绵长的对话,引导着你一步步深入思考,去探索那些隐藏在现象背后的深刻道理。作者以一种非常沉静而又有力的笔触,描绘了一幅宏大的学术图景,让人不禁感叹科学探索的艰辛与辉煌。在阅读的过程中,我常常会停下来,反复咀嚼那些精妙的论述,思考其中的逻辑链条,以及它对于我们理解世界可能带来的启发。这种阅读体验非常独特,它不仅仅是信息的获取,更是一种思维的训练,一种灵魂的洗礼。我从中看到了坚持不懈的毅力,看到了对未知领域孜孜不倦的追求,看到了在无数次失败中依然能重新站起来的勇气。这不仅仅是一本书,更是一种精神的传承,一种对学术人生最真挚的礼赞。它让我重新审视了自己的学习态度,也更加坚定了在自己领域深耕的决心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[正版二手]毛泽东选集(合订一卷本)毛选 文革红宝书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19880070589/5a081cb8Naed4b4af.jpg)